次世代シーケンサーを用いたアサリに寄生するカイヤドリウミグモの新規なマイクロサテライトマーカー開発とその特性

論文情報

- タイトル

- Development and characterization of novel microsatellite markers in the Manila clam parasitic arthropods, Nymphonella tapetis (Pycnogonida, Ascorhynchidae), using next-generation sequencing

次世代シーケンサーを用いたアサリに寄生するカイヤドリウミグモの新規なマイクロサテライトマーカー開発とその特性- 著者

- 玉置雅紀、山田勝雅(熊本大学)、冨山毅(広島大学)、宮崎勝己(新潟大学)

*下線で示した著者は国立環境研究所所属- 雑誌

- Estuarine, Coastal and Shelf Science

- 受理

- 2025年2月28日受理 2025年3月3日オンライン掲載

概要

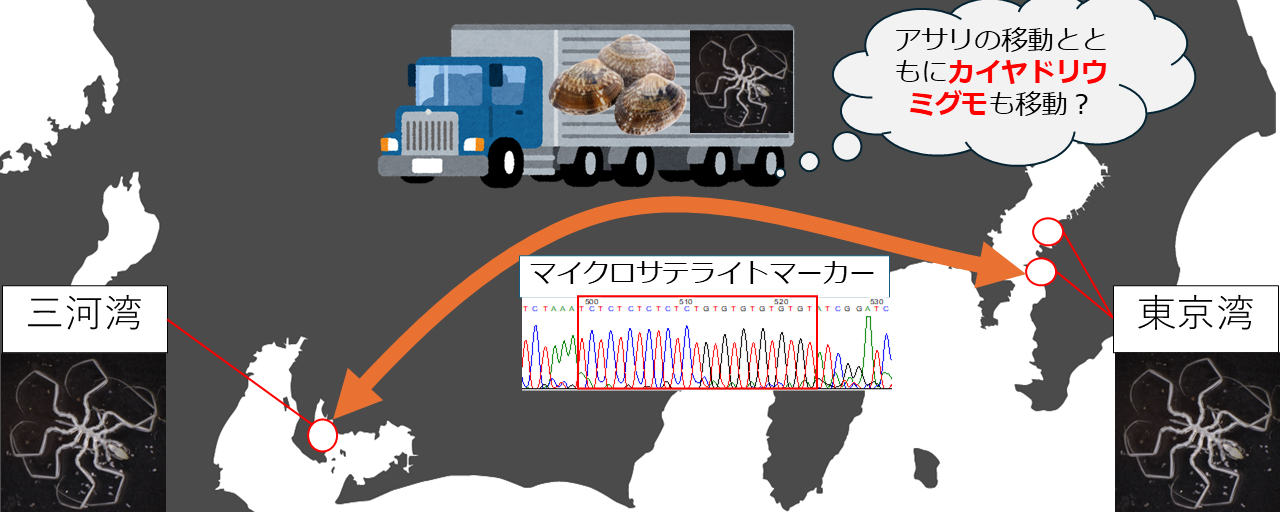

カイヤドリウミグモ(Nymphonella tapetis)は、アサリなどの二枚貝に寄生する海洋性の寄生生物である。本種は2007年から2009年にかけて東京湾や三河湾で大量発生し、大きな漁業被害を引き起こしました。大量発生の原因を突き止めるためにはこの寄生生物の遺伝的な違いを調べ、各集団の遺伝的な特徴からその由来を明らかにする必要があるます。本研究では、次世代シーケンサーを用いて、この解析に必要なマイクロサテライトマーカー注の開発を行いました。

次世代シーケンサーによる解析の結果、全部で1095か所のマイクロサテライト領域が見つかり、この領域に36種類の有効なプライマーを設計しました。この中から、安定したPCR増幅が見られ、多様性の高い13ヶ所のマイクロサテライト領域を集団の遺伝的な構造解析に用いました。開発したマイクロサテライトマーカーを用いて日本の3つの地域(千葉県の富津と盤州、愛知県の三河湾)で採取したカイヤドリウミグモ集団を比較したところ、遺伝的な違いはほとんど見られず、同じ祖先に由来する可能性が高いと考えられました。さらに、富津で採取された集団は多くの対立遺伝子を持っていたことから、おそらく他の地域の集団の元になった可能性があると考えられます。千葉県と愛知県は直線距離で280km程度離れていること、また、カイヤドリウミグモには高い移動能力が備わっていないことから、カイヤドリウミグモの大量発生は養殖アサリの人為的な移動により引き起こされた可能性が高いと考えられました。

生物のゲノム中にある短い繰り返し配列(マイクロサテライト;通常2~6塩基の繰り返し)であり、例えば「ACACACAC…」のように、同じ配列が何回も続いている部分を指す。この繰り返しの回数に個体差があるため、この回数を目印(マーカー)として使うことで、遺伝的な違いや個体間の関係性を調べることができる。