カメラトラップとは

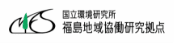

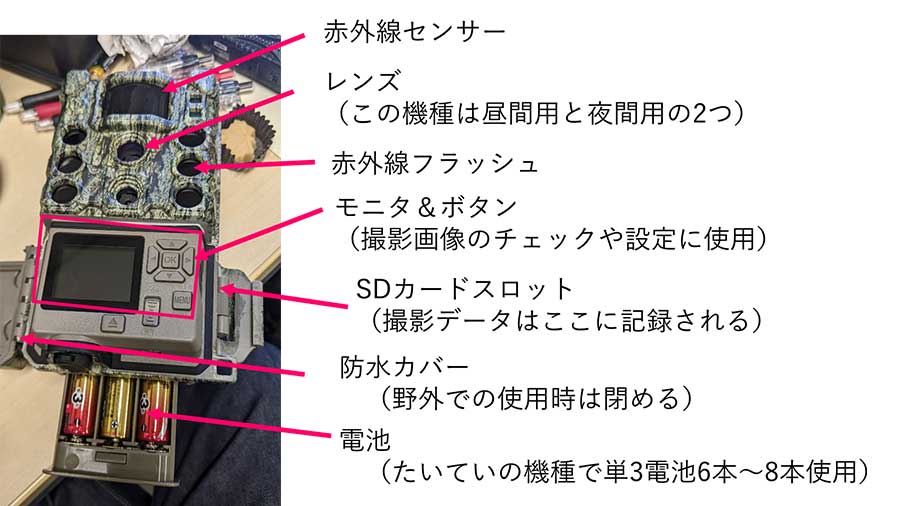

カメラトラップは赤外線センサーで近くを通った恒温動物(哺乳類・鳥類)を検知して静止画や動画を自動的に撮影してくれる生物調査機材です(図1)。

カメラトラップはフイルムカメラの時代からありましたが、最近はデジカメ式に移行しています。

性能の向上(電池寿命の延長・赤外線フラッシュによる夜間撮影時の動物への影響軽減など)や低価格化(5000円程度~)に伴い多くの人にとって簡便に野生動物の生態を観察・調査できるようになりました。

国内外の多くの業者が取り扱っており、オンライン通販サイト等からも購入することができます。近年では、研究用途や行政によるモニタリング・狩猟・獣害対策・趣味の野生動物観察など多様な目的で使われています。

カメラトラップを使う場合の目的は主に以下の3つがあります。

①生息している動物種の把握

②動物個体密度の増減や場所差の把握

③行動の把握

当然ながら、目的次第でカメラトラップの設定・設置方法はあらゆる選択肢があり得て、すべてを網羅するには紙面が足りません。

そこで、ここでは「②動物個体密度の増減や場所差の把握」を目的とした代表的な調査方法であるSnapshot調査方法について解説します。

Snapshot調査方法

「Snapshot」は野生動物の個体密度変化や分布を明らかにし、研究や生物多様性の保全に活用できるオープンなデータセットを提供するための取組に共通して付けられてきた名称で、これまでにSnapshot Serengeti (Swanson et al. 2015)やSnapshot USA (Cove et al. 2021)など、世界各地で調査が実施されデータが公開されています。

また、2023年度より筆者らがSnapshotの日本版、Snapshot Japanを立ち上げました(後述)。

Snapshotと名の付く取組においては、カメラトラップの設定や設置方法を統一することで世界中で比較可能な野生動物のデータを得ることを目的としており、その方法はインターネット上などで公開されています(https://www.nies.go.jp/biology/snapshot_japan/protocol.html)。

動物の個体密度の比較や時間変化の評価を目的としている場合に有力な選択肢になるものです。

Snapshot調査方法は非常に簡便で、比較のために必要最低限のルールがあるのみです。

具体的には、「カメラトラップの設置位置は動物の動き方と無関係になるようにする(サイコロを振って設置する木を決める、誘引餌を使わない、など)」「地面からの高さ50cmにカメラトラップを地表面と並行に設置する」「カメラトラップは静止画設定で、3-5連写」「夜間は赤外線フラッシュを利用」というものです。

加えて、地域ごとの取組で追加ルールが設定されていることもあります。

例えば、Snapshot USAやSnapshot Japanでは、カメラトラップの条件として、動物検知から撮影までの待ち時間が0.5秒以内であること、撮影後再稼働までの待ち時間が数秒以内であることを定めています。

また、いずれも参加型のモニタリングとして実施しているため、8台以上のカメラトラップから構成される「サイト」を調査の単位とし、同一サイト内のカメラトラップは同一のハビタットタイプ(森林・草原・人口用地・その他) に地点間の距離が200m-5km以内になるよう設置することを定めています。

調査時期については9-10月としています。

それらの条件を満たす範囲では、カメラトラップの配置や機種の選択に関して高い自由度があるため、多くの地域で採用しやすい方法です。

一定期間調査を実施して得られた撮影画像は目視により確認し、種名と出現個体数の情報を記録します。

それにあたって、Snapshot USAやSnapshot Japanでは撮影時間間隔が1分以内の写真をひとまとめにした「シーケンス」を単位として記録を行っています。

デスクトップ環境ではシーケンスに画像を整理するのは容易ではありませんが、カメラトラップデータのクラウド管理・共有システムWildlife Insights (https://www.wildlifeinsights.org/)を用いるとその作業を自動化することが可能です。

得られたデータから得られる(のべ撮影個体数/カメラ設置期間)という指数は相対個体密度指数(RAI)と呼ばれ、個体密度におおよそ比例する指標としてみなされることが多いです。

ただし、撮影環境や種ごとの検出効率の違いによってRAIと個体密度の比例関係が崩れることもある ため、日本国内で独立した方法で推定した個体密度推定値と比較を行う試験を現在様々な地域で実施しています。

協働カメラトラップモニタリングSnapshot Japan

2023年より、生物多様性のトレンド評価や調査研究、教育普及のための質の高いカメラトラップデータを得ることを目的に、Snapshot調査方法による参加型調査ネットワークSnapshot Japanを構築しています。

国立環境研究所で実施している避難指示区域内外のカメラトラップモニタリングのサイトもこのネットワークに位置づけ、福島県・日本・世界に至る多様なスケールの研究に活かしていく予定です。

2024年度からはサイト公募制を導入し、カメラトラップの貸与の仕組みも整備しました。

趣旨・方法・参加申し込みなどについては公式サイト(https://www.nies.go.jp/biology/snapshot_japan/index.html)をご覧ください。

調査は今後長期間継続していきますので、ご興味ある方は来年度以降ご参加いただけると幸いです。

あわせて読みたい

参考文献

- Swanson, A., Kosmala, M., Lintott, C. et al. (2015) Snapshot Serengeti, high-frequency annotated camera trap images of 40 mammalian species in an African savanna. Sci Data 2, 150026.

- Cove, M. V. et al. (2021) SNAPSHOT USA 2019: a coordinated national camera trap survey of the United States. Ecology 102(6): e03353.