東日本大震災から10年以上が経過し、河川生態系においてはごく一部の淡水魚などを除いて、放射性セシウム濃度は出荷基準値を下回っています。

そうした状況のなかでも、淡々と川のモニタリングを続けている国立環境研究所の辻英樹さん。

毎月行っているサンプリング調査の回数は、すでに140回を超えたと言います。

今回は辻さんに、これまでに観測したデータから見えてきたことや、データを蓄積していく重要性について語ってもらいました。

生物に取り込まれやすいのは、溶けている状態の放射性セシウム

福島第一原発事故から約14年が経過し、ほとんどの農作物や魚では放射性セシウム濃度が十分に下がり、安全に出荷されています。

しかし、原発近くの河川では、出荷基準を上回る放射性セシウム濃度の魚がいまだに発見されているため、河川や湖を継続的に観測すること(モニタリング)が必要な状況です。

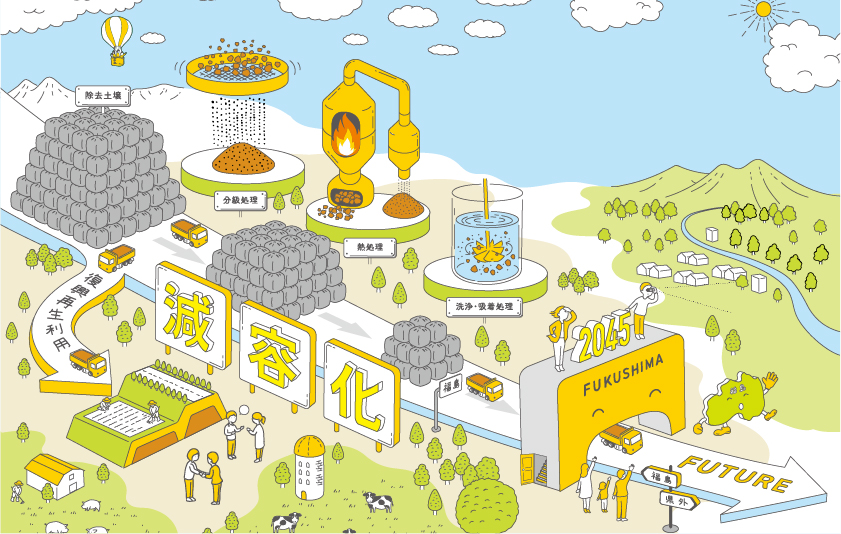

辻さんは、放射性セシウムが環境中でどのように動いているのかを明らかにするために、2014年から主に福島県の4つの河川を対象にモニタリングを続けています。

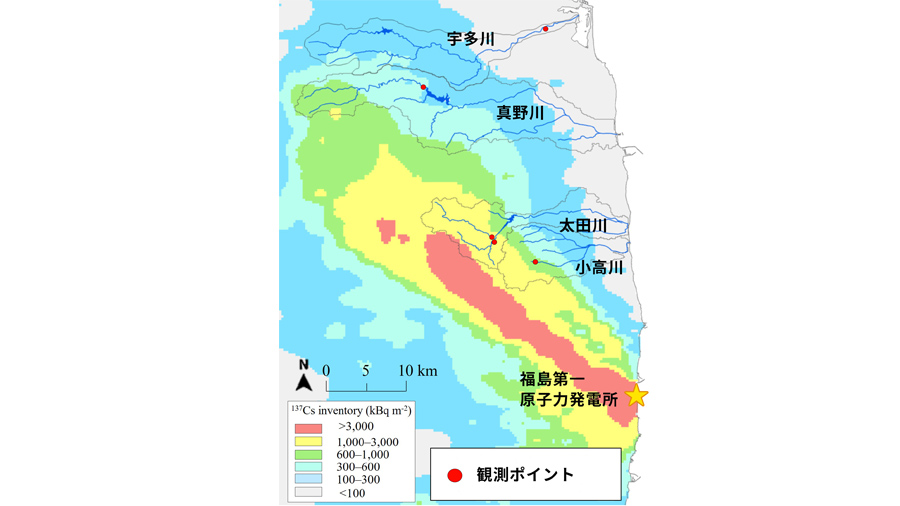

川の水に含まれている放射性セシウムは、化学形態の違いから、溶けている状態のもの(溶存態)と、土などの粒子に吸着した状態のもの(粒子態)に大きく分けられます。

辻さんは特に溶存態の放射性セシウムに着目して研究しています。

「溶存態と粒子態では環境中での動き方が異なり、溶存態放射性セシウム(以下、溶存セシウム)は生物に取り込まれやすいという特徴を持っています。

今後、淡水魚などの生物中の放射性セシウム濃度を予測するためにも、温度や水質などの環境変化に応じて溶存セシウムの濃度がどのように変化するのか、明らかにする必要があります」

辻さんは、現地調査で自ら観測したデータを用いて、河川や湖における放射性セシウムの動きを予測する数理モデルを開発しています。

より信頼性の高い予測モデルの構築に向けて、コツコツとデータを蓄積し、モデルの改善に取り組んでいます。

溶存セシウムの挙動を理解するキーワード『分配係数』

日本では環境中での放射性セシウムの動きを調べる研究は福島原発事故以降に大きく発展しましたが、これまでの多くの研究は、チョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故の影響が大きいヨーロッパを中心に進められてきました。

しかし、ヨーロッパで解明されてきた知見だけでは福島原発事故の被災地における放射性セシウムの動きを十分に説明できないことがわかってきました。

「ヨーロッパの河川における放射性セシウムは、通常は溶存態が大半を占めますが、日本の多くの河川では、大半が土などに吸着した粒子態として存在しています。

そのため、河川環境での放射性セシウムの動き方の特徴が異なるのです」

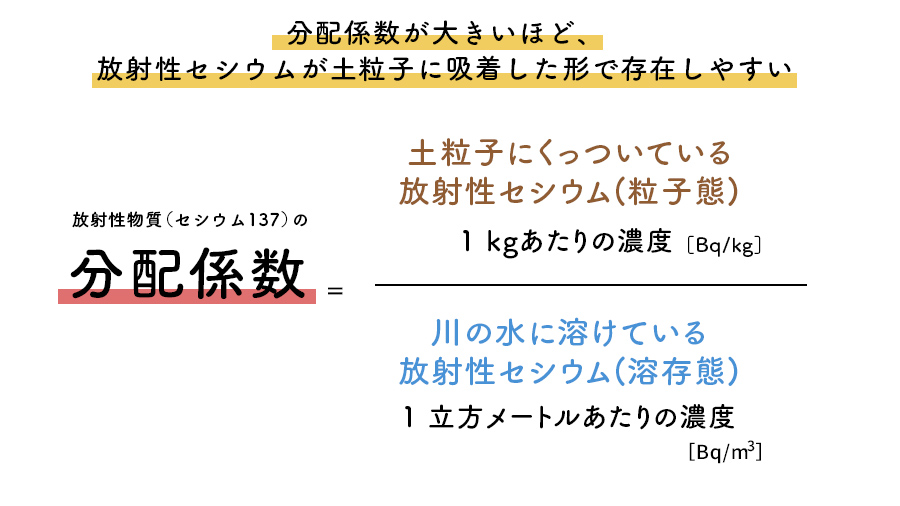

粒子態の放射性セシウム濃度と溶存態の放射性セシウム濃度がどのようなバランスで存在しているかを示す指標として、両者が平衡状態にあることを前提に、溶存態濃度に対する粒子態濃度の比で表される「分配係数(Kd)」と呼ばれる値がよく使われます。

分配係数が大きいほど、その環境では放射性セシウムが土粒子に吸着した形で存在しやすいことを表していて、世界各国で様々な分配係数の値が報告されています。

日本とヨーロッパの分配係数の違いは、土壌を構成する鉱物の違いに起因します。

日本の原発事故被災地の森林には、ヨーロッパに比べて、放射性セシウムを吸着しやすい2:1型ケイ酸塩鉱物と呼ばれる鉱物が多く、この鉱物はセシウムを強く吸着するため、河川では粒子態放射性セシウムの比率が高くなりやすいのです。

しかし、ヨーロッパとの違いはそれだけではありませんでした。

「ヨーロッパで進められてきた環境中の放射性セシウム挙動の研究では、分配係数を定数とする数値モデルで再現や予測が行われてきました。

しかし、そうした分配係数を固定したモデルでは、季節的な挙動の変化や、雨が降ったときの放射性セシウムの動きをうまく再現できないことがわかりました。」

福島原発事故以降、明らかになった森林に特徴的な放射性セシウムの動き

分配係数を定数と考える、すなわち溶存態と粒子態の放射性セシウムの濃度のバランスが一定とみなすと、なぜ日本の森林での観測結果を再現できなかったのか。

辻さんたちは、川の中の土粒子(懸濁粒子)以外に、森林のどこかに溶存セシウムの発生源があるはずだと考え、リター(地面に落ちた葉や枝)に着目しました。

「森林では原発事故後に大気から降ってきた放射性セシウムのほとんどは最初にリターに吸着したはずなので、リターが溶存セシウムの主な供給源になっている可能性が高いと考えました。

この仮説が正しければ、例えばカリウムや硝酸は、リターが水に浸ったときにイオンとして溶け出してくる主要な成分であることが知られています。

こうした物質と同じく溶け出してくる放射性セシウムとこれらの成分の濃度が河川で似たような挙動を示すのでは、と考えました」

河川観測のデータを解析した結果、河川中の溶存セシウム濃度は、カリウムや硝酸濃度と非常によく似た変動を示すことがわかりました。

また、落ち葉を水に浸す実験からも、十分な放射性セシウムが溶け出てくることが確認できました。

森林では、主にリターから溶存セシウムが供給されていたのです。

さらに、大雨で川が増水している時の観測から、意外な結果も得られました。

大雨の時は、河川水は大量の雨水で希釈されるので溶存セシウムの濃度は下がるかと思いきや、逆に上昇するという、直感に反する傾向が確認されたのです。

こうした意外な溶存セシウムの動きにも、リターが関わっていると辻さんは考えています。

「雨で水溜まりが発生すると、新たに水に浸ったリターから放射性セシウムが溶け出してきます。

そして、さらに雨が降ることで水溜まり同士が結合し河川本流にも接続して、溶存セシウムが川に一気に流れ込むため、大雨の後に溶存セシウムの濃度が上がると考えられます」

こうした成果は、福島原発事故以降、初めて明らかになった日本ならではの知見です。

何年も測り続けてきたからこそ見えた、大規模豪雨の影響

長期間にわたって定期的にモニタリングを続けることで、放射性セシウムが環境中で実際にどう動くかだけではなく、その動きが生じる原因としてどのような因子の影響が強いのかが見えてくることがあります。

辻さんは、2014年から原発付近の河川の放射性セシウムを毎月測り続けていて、現地調査はのべ140回を超えています。

蓄積したデータから、先述のような大雨が溶存セシウム濃度に与える影響など、重要な知見が得られました。

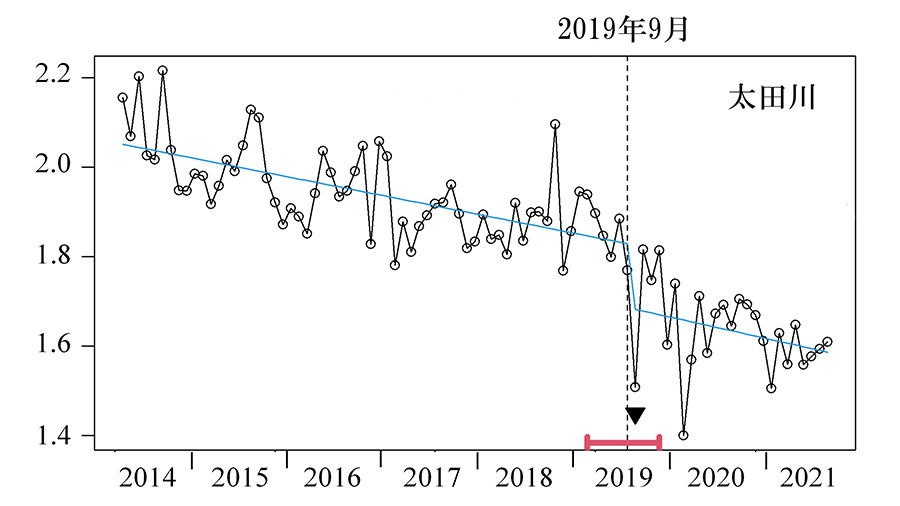

そうした発見に加え、2019年には、大きな環境撹乱による影響も見出すことができたと言います。

「いくつかの河川では令和元年東日本台風(観測期間中で最大規模の豪雨イベント)を境に、溶存セシウム濃度が大きく低下しました。

最初は測定ミスか、たまたま濃度の低い水を取ってしまったのかもしれないと思いましたが、台風後3ヶ月分のデータが出揃った時点で、この観測結果は偶然ではないと確信しました」

令和元年東日本台風は、原発周辺の地域の山林でも大規模な土砂崩れを引き起こしました。

それにより、溶存セシウムの供給源である大量のリターが大雨で押し流され、結果的に濃度が低下したのではと、辻さんたちは考えています。

辻さんは、「継続的なモニタリングがあったからこそ2019年の台風後の急激な変化を捉えることができた」と強調します。

大量のデータの蓄積があったからこそ、統計学的に有意な(単なる偶然ではない可能性がきわめて高い)差を検出することができたのです。

「原発事故の直後は、放射性セシウム汚染の状況を明らかにしようと、たくさんの研究者がさまざまな場所で観測を行っていました。

しかし、原発事故から13年以上経った今では、ごく少数の研究者しか観測を続けていません。

令和元年東日本台風の影響を発見できたことで、長期間データを取り続けることの重要性を実感しました」

現場と真摯に向き合う

辻さんは毎月2日間かけて、福島県の4つの河川の9地点でモニタリングを行っています。

調査予定日は、他の実験や会議の予定を避けるなど、細々としたスケジュール調整も必要です。

しかし、辻さんはモニタリングを「最も重要なタスク」と位置付け、毎回、万難を排して調査に臨んでいます。

10年以上続けている調査の中で、断念したのは大雪で道が通れなかったときなど3回だけです。

その背景には、観測データを蓄積していくことへの並々ならぬ思いがあります。

「私の研究における信念は、定量的に結果を示し、論じること。

この考えは、学生時代に指導いただいた教授から叩き込まれました。

ただの無味乾燥な数字にみえても、丁寧に観測したデータには、それぞれの現場に固有の特徴や観測時の気象の状況など、さまざまな情報が必ず潜んでいます。

そのため、調査から何年もたった後に、『あのデータにはこういう意味があったのか!』と気づくことが多々あります。

そういう意味で、現場で得られたデータは、単なる数字を超えた財産です」

辻さんは、データの信頼性を高めるためには、フィールド調査での工夫も必要だと強調します。

「長期的なフィールド調査では、事前に思い描いていた通りに進むことはなかなかありません。ですので、ただ漫然とデータを取り続けるのではなく、調査目的に適した形に軌道修正をいくことも重要です」

野外では、地表面の微地形や日当たりの良さなど、一見些細なちがいが積み重なって、ほんの少しの距離でも全く異なる環境が形成されることが多々あります。

そのため、地図や衛星写真を眺めたり、現場を歩いたり試行錯誤を重ねて、研究対象とする環境の代表的な地点を選ぶことが大事です。

加えて、調査を滞りなく継続していくためには、実務面での工夫も欠かせません。

調査に割ける労力には限りがあるので、特にモニタリングのような継続調査では、できるだけ省力化する仕組みづくりも重要です。

たとえば、辻さんたちは以前、畑地の排水路に流量観測のための越流堰を設置したところ、雨で流れた泥が水路に堆積しやすくなり、調査のたびにドブさらいをしなくてはならないという問題を抱えました。

そこで、泥がたまらない構造の流量観測装置(パーシャルフリューム)を独自に設計し付け替えたことで、ドブさらいの必要がなくなり、データの信頼度も向上したと、辻さんたちは考えています。

「それぞれの現場の状況に合わせて調査方法を工夫したり、適切な装置を選んだりするノウハウは、一朝一夕に手に入るものではありません。

そうした現場適応能力は、さまざまな場所に足を運び、現場と真摯に向き合う経験を積み重ねてこそ、磨かれるものだと思います」

信頼性の高い数値モデルの構築を通じて社会に貢献したい

辻さんは、自らが取り続けてきたデータを社会に還元することも、強く意識しています。

情報科学の発展に伴い、大量のデータの取得や解析が容易になりつつあります。

辻さんは、そうした技術も駆使することで、今後、環境予測の精度をより高めたいと考えています。

「今後は、これまで10年以上に渡って取り続けてきたデータを活用して、より信頼性の高い、放射性セシウムの動きを予測するシステムを構築したいと考えています。

特に、震災直後のセシウムの動きについては実測したデータが非常に限られているので、シミュレーションを通じて、当時の放射性セシウムの動きを明らかにできればと思っています。

今後、万が一原子力災害がおきたとき、ダムや森林などの管理はどうすれば一番汚染の拡大を防げるのかを予測する観点でも、信頼できるシミュレーションモデルは必要です。

モデルの予測精度を高めることで、将来の災害の備えなどにも貢献できればと思っています」

あわせて読みたい

参考文献

- Tsuji, H., Nishikiori, T., Ito, S., Ozaki, H., Watanabe, M., Sakai, M., Ishii, Y., Hayashi, S., "Influential factors of long-term and seasonal 137Cs change in agricultural and forested rivers: Temperature, water quality and an intense Typhoon Event", Environmental Pollution, 338, 122617