Snapshot Japan 調査手順

- サイトが属するハビタットタイプ(森林・草原・人工用地(建物農地など)・その他)×景観タイプ(都市・郊外・農村・原生)の組み合わせを1つ選び、サイトを構成するカメラ地点は全てその条件を満たす必要がある(カメラ地点ごとに異なるのはNG)。

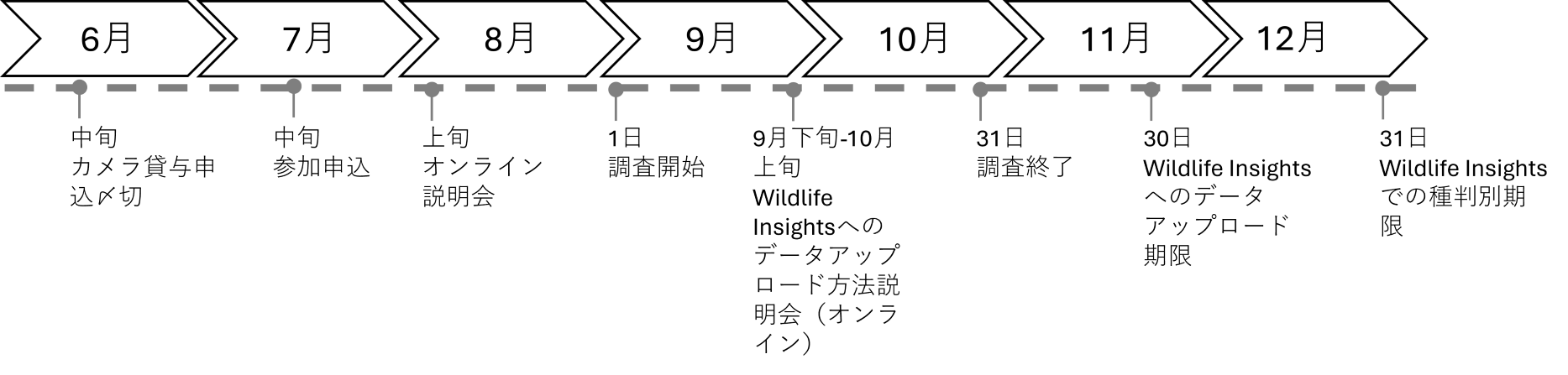

- モニタリング期間は 9月1日から10月31日まで で、その両側に2週間の猶予を設ける。

- モニタリング期間中、 8地点以上 にカメラトラップを1台ずつ設置し、60日間稼働させる。 最低400カメラ日 (カメラ台数×稼働日数)を目標とするが、多いほどよい。60日間7台(420カメラ日)が機能していれば、目標を達成することができる。

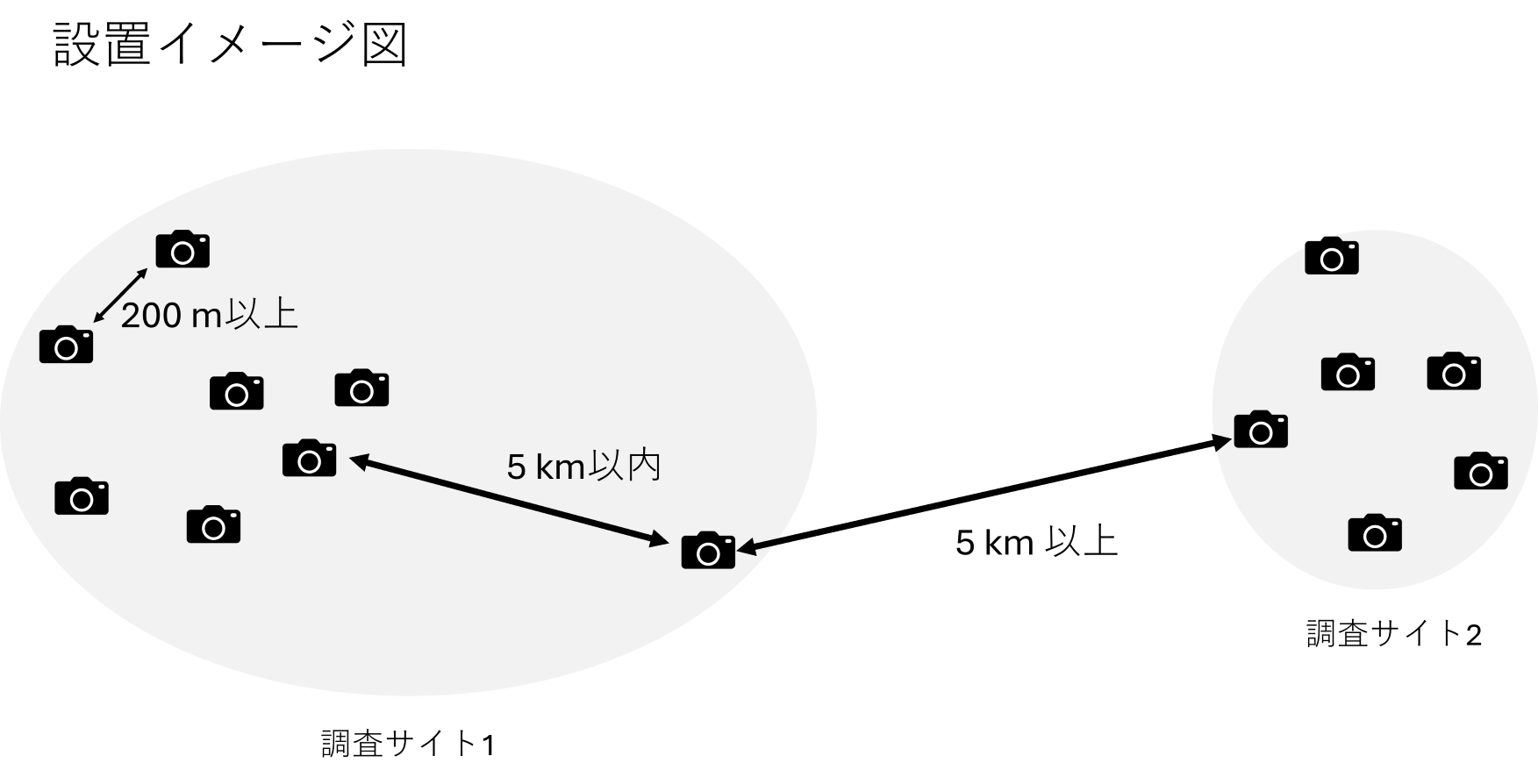

- 設置場所は、他のカメラから少なくとも 200m 離れていなければならないが 5km以内 であること。

- 各カメラの 緯度・経度・開始日・終了日 ・カメラの メーカーとモデル を記録する。

- カメラの設置・回収時にはカメラの稼働状況がわかるように、作業員が映り込むように撮影する。それがない場合、カメラトラップが最後に稼働した日付を終了日とする。

-

カメラは以下の仕様・設定をする。

トリガースピードは0.5秒未満

赤外線フラッシュ(可視光フラッシュは禁止)

3~5枚の静止画連射

撮影後の不稼働時間はできるだけ少なくする(やむをえない場合、数秒の遅れは許容する)

ビデオモードは禁止 -

推奨機材の例

(挙げたものと同等あるいはそれ以上の機種も推奨)

Browning (Strike Force Pro X 1080)

Bushnell (CORE DS-4K, Trophy Cam HD, Essential, Aggressor)

Hyke (Hykecam SP3)

Moultrie (M-999I, M-1100i)

Primos (Proof Cam 02, Proof Cam 03)

Spypoint (Solar, Force 10, Force 11D, Force GM)

Stealth Cam (G45NP Pro, G42NG)

Reconyx (全機種) - カメラの設置高さは 50cm (およそ膝の高さknee height), 地面と並行 に仕掛ける

- ベイト・ルアー禁止。

- カメラは動物の行動軌跡に対して無作為に設置する(獣道に向けて選択的に設置しない)

- 遊歩道や林業道にカメラを設置する際はそのことをデータアップロード時に明示すること。

- カメラを回収したら、速やかに画像データとメタデータを Wildlife Insights (外部のwebサービス) にアップロードする。

- PIおよびCO-PIはサブプロジェクトにおける種判別に責任を有する。

上記プロトコルは、以下のSnapshot USA 2023に準拠している。

https://drive.google.com/file/d/1GzvjjpDnwWVg-b1J18FNe1j-4XFNpacn/view

データの利用可能性とオーサーシップについて

Wildlife Insights上のデータは最長48か月の公開猶予期間を設定することが可能であり、その後は絶滅危惧種(IUCNレッドリストまたは環境省レッドリスト)の分布情報を除き一般に公開される。ただし、データを使用した研究論文(データペーパー含む)が受理され、出版の条件としてデータ公開が求められる場合は公開猶予期間をその時点で終了する。Snapshot Japan参加者 (サイトの調査に責任を有するPIおよびCO-PI、およびアノテーション等に貢献するその他のコントリビューター) は公開猶予期間のデータにアクセスすることが可能である。公開猶予期間中に作成する研究論文(データペーパーを含む)には、原稿作成段階でデータ構築に貢献のあったPIとCO-PIを共著に誘うことが求められる。データ公開後の利用におけるオーサーシップは著者に委ねられるが、適切な範囲でSnapshot Japan参加者とのコラボレーションを推奨する。

タイムライン

Wildlife Insights

Snapshot JapanではオンラインクラウドサービスWildlife Insightsを利用して撮影されたデータの管理を行なっています。詳しくはWildlife Insightsのホームページをご覧ください。 https://www.wildlifeinsights.org/