動機は「好き」じゃなくてもいい。研究を志したきっかけは冷静な自己分析

——研究者を目指したきっかけを教えてください。

研究者の中には、自分の好きなことを追いかけているうちに自然と研究の道に進んだという方が多いと思いますが、私は子どもの頃から「これが好き」というこだわりが強いほうではありませんでした。

しかし一方で、地球環境に対する漠然とした不安はずっとあったので、幼いながらに環境問題の解決に貢献したいという気持ちは持っていました。

中高時代も何か一つのことに夢中になるというようなことはなかったんですけど、高校2年生のときに進路を考えるにあたって、思い浮かんだのはやはり子どもの頃から関心があった環境問題でした。

自分の得意な数学・物理を使いながら環境問題の解決に貢献できる仕事がしたいと考え、環境科学関係の学科を目指すことを決めました。

結果的に1年間の浪人を経て、大学3年時に東京大学農学部の地域環境工学専修(現:生物・環境工学専修)に進学しました。

——冷静な自己分析から将来の方向性を決められたんですね。大学・大学院では何を専門にしましたか。

農学部に所属していましたが、農業だけではなく、もっと広い視野で環境問題に貢献したいという思いがずっとあり、未来の環境をシミュレーションすることに関心がありました。

そのためにはモデル解析・開発の技術を学ぶ必要があると考え、指導教官から提示していただいたいくつかの候補の中から、農地の水の動きを予測する数値モデルを開発するというテーマを選びました。

大学院での研究を通じてスキルアップして、最終的には研究職を目指せればいいかなと思っていました。

しかし、自分の希望する分野で研究職のポストがあるかどうかは時の運です。

私はそれほど研究者になることにこだわりはなかったので、大学教員や研究所職員などのポストに空きがなければ、コンサルなどの技術職を目指すことも考えていました。

思いとタイミングが重なり、国立環境研究所に就職

——博士号を取得した後のあゆみについて教えてください。

結果として研究者という職業に就くことができましたが、自分の実力というよりも、周りの人の助けなど、人とのご縁や運の要素がほとんどだったと、今振り返って思います。

ちょうど学位を取得する直前、博士研究員の人材を探している産業技術総合研究所(産総研)の研究者の方と出会い、運良くポストドクターとして雇っていただけることとなりました。

そこでは、「水中の放射性セシウムを前処理する装置の開発」という研究テーマを与えていただきました。

このテーマは学生時代に取り組んでいた研究と直接つながるものではありませんが、環境水を扱うという点では全く関連がないというわけでもなく、装置の性能評価試験や河川観測を通して研究スキルの幅を広げることができました。

産総研では、自分とは研究への姿勢や考え方が異なる方と一緒にお仕事する機会も多く、たいへん刺激を受けました。

私はじっくりとデータをとりためて、データの再現可能性や普遍性に確信を持った上で論文を書きたい主義なのですが、社会への反響・ニーズが大きい研究では、むしろ少ないデータ数でも速報性を前面に出して発表することが大事だ、という考え方もあることを知りました。

確かに、いろいろな人を巻き込みながらフットワーク軽く成果を輩出していくというやり方は、スピード感を持って新しい研究を展開していくメリットにもつながるなぁ、と感じました。

産総研での経験は、自分の視野を大いに広げてくれたと思います。

——国立環境研究所(国環研)の現在の職に応募されたのはどうしてですか。

産総研で1年半かけて装置の開発と改良を行いましたが、研究を進めるうちに、「この装置を使って水環境の放射性セシウムを測って、被災地の環境保全に貢献したい」という気持ちが芽生えてきました。

そこに、「ゆくゆくは計算モデルを使って環境予測をする研究に取り組みたい」という学生時代からの思いも合わさって、そうした希望に合うポストがあればいいなと思って、定期的に求人情報をチェックしていました。

そうした折、国環研で私が思い描いている研究ができそうなポストの募集に出会い、自分の実績では難しいかな、と半ばダメ元で応募したのですが幸運にも採用していただき、現在に至ります。

国環研では、自分が目指していたテーマに取り組むことができ、充実感と手応えを持って研究を進められています。

福島県という地域も、とても気に入っています。

私は大阪生まれ埼玉育ちで大学までは毎日電車で東京に通っていて、昔から人混みが得意ではなかったので、福島に引っ越してきてストレスがすごく軽減されました。

努力の原点は柔道に打ち込んだ大学時代

——大学時代には人生への姿勢を変えるような経験をなさったそうですね。

高校時代までは、部活なども練習をサボったり途中で投げ出してしまったり、自分が決めたこともやり切ることができなかったという心残りがありました。

大学ではそんな自分の心身を鍛えなければと思い、柔道部に入りました。

高校でも柔道部に所属していた時期があったのですが、1年未満でやめてしまったので、ほぼ未経験者に近い状態からのスタートでした。

その時の生活では、週6回の夜稽古・朝練と、自由時間のほとんどを柔道の練習やトレーニング、休息に費やしました。

アルバイトなど他の活動に時間を費やす余裕はほとんどなく、大学4年間の勉学以外のリソースはすべて柔道に捧げたと言っても過言ではありません。

当時はレギュラーまではあと一歩届かなかったのですが、あの時の生活は自分の努力の原点だったなぁ、と感じています。

特に印象深いのは、大学3年生の終わりぐらいから、ある先生のアドバイスをきっかけに突然背負い投げが上達して、それまで太刀打ちできなかった相手を面白いくらい投げられるようになったことです。

コツコツと練習に励んでいると、その成果が花開く瞬間があるということを、頭ではなく体で実感した経験でした。

すぐに成果が出なくても、自分のやるべきことを淡々と続けていればいつか報われるという希望を持てるようになったのは、柔道のおかげです。

今でも、当時の努力を思い出すために、コーチからいただいた黒帯を常に自分の部屋の一番高いところに置いています。

時折眺めて、当時の気持ちを思い出して自分を奮い立たせています。

功を焦らず、粘り強く続けていればいつか報われる

——やるべきことを淡々とこなしていくというのは、なかなかできることではないと思います。成果が実感できないときでも投げ出さずに続けられた理由は何でしょうか。

柔道を4年間やり切ることができたのは、周りの人々に恵まれたことが大きいです。

私の同期の代には強い人が多く、期待をかけてもらっていた世代だったので、強い同期の存在や周りからの期待が励みになりました。

同期の方々には本当に感謝しています。

あとは、柔道もですが、これまでの経験から、自分は直線的に成長するというよりも、スランプを挟みつつステップ上に成長するタイプだと自覚したことで、人生への向き合い方が変わったかなと思います。

たとえば、博士課程ではほとんどゼロからプログラムを組み上げていたのですが、思うように動かずに、精神的にも参りそうになった時期がありました。

ところが博士課程2年の終わり頃、突然プログラムを思い通りに動かすことができるようになって、今までのスランプが嘘だったかのように研究が進み始めました。

大学受験の浪人時代にも、成績が伸び悩んでいた状態から突然、急激に上達する瞬間が何度かありました。

そうした自分の成長パターンを自覚してからは、研究や私生活で伸び悩むことがあっても、淡々と努力を積み重ねていれば、いずれ報われるときが来ると信じて、落ち着いて過ごすことができるようになったと思います。

長年の観測から発見が得られた瞬間、自然への敬意が湧き上がる

——柔道や大学院でのご経験から学ばれた人生への姿勢は、コツコツとデータを積み上げていく辻さんの研究スタイルにも通じるように感じました。研究でやりがいを感じるのはどんなときでしょうか。

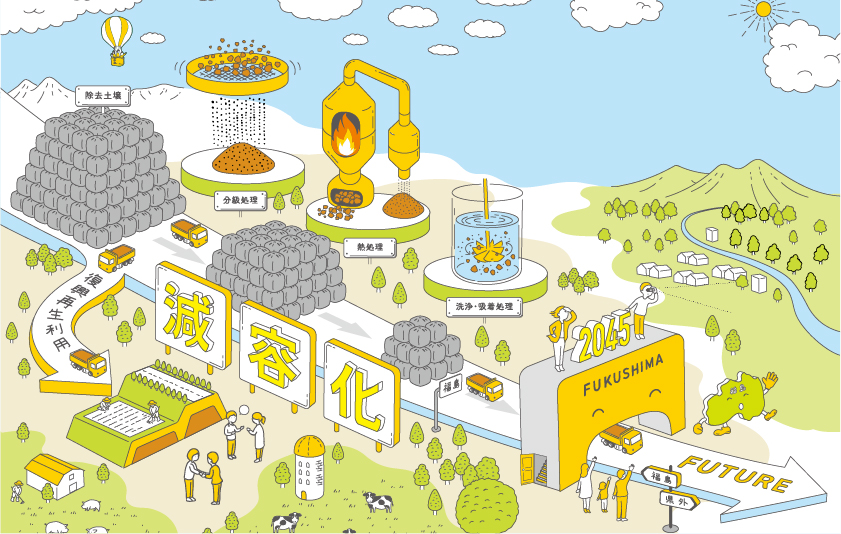

私は現在、環境中の放射性セシウムの挙動について研究していますが、これまでに10年以上毎月ほぼ欠かすことなく放射性セシウム濃度のモニタリングを行ってきました。

環境中での化学物質の濃度は、さまざまな環境因子の影響を受けて変動します。

そのため、放射性セシウムの挙動に影響を与える要因を特定し、信頼できる数値モデルを作るためには、長い期間をかけて根気強く調査を続けていく必要があります。

長い時間がかかることは研究を行う上での難しさでもありますが、一方で、何年もかけて築き上げたデータの中から一定の傾向や法則を発見できたときには、これまでの努力が報われたという感慨が湧いてきて、非常にやりがいを感じます。

たとえば令和元年東日本台風の後、一部の河川で放射性セシウム濃度が大きく低下した事象を発見することができ、おそらく世界中で私だけしか捉えられていない、貴重な知見を輩出することができました。

そうした新しい発見が得られた時には、「自然が私に教えてくれた」「私に貴重な知見を恵んでくださった」という感覚になることがあります。

その気持が調査地への愛着へとつながり、その先の発展的な研究へのモチベーションと変わる、という好循環が生み出されていると感じています。

本質を見極め、信念を持つ

——最後に、研究者を目指す学生や若い世代の方に向けてメッセージをいただけますか。

私がこれまで研究者として歩んできた道を振り返って感じるのは、多くの専門知識や技術を持つことはもちろん大切ですが、それだけでは十分ではないということです。

研究者は論文や学会発表を通して新たな知見を創出していくことが仕事ですが、その際、研究の背景として「なぜその研究が重要なのか、どう役立つのか」を説明することが求められます。

こういった場面では、筆者(発表者)の考えを説得力を持って述べることが試されます。

この問いに自信を持って答えるためには、常日頃から自分の信念や、物事の本質を見極める力を磨いていくことが重要だと思っています。

研究者だけでなく、一人の人間としても、生きる上で自分の核となる信念は何であるのかを意識することで、周囲に惑わされず地に足のついた人生を歩めるのではないでしょうか。

また、ほとんどの研究成果は世界を大きく変えるほどのインパクトを持つものではありませんが、ちっぽけでも後進の研究や社会に役立つ部分が必ずある、と信じています。

この「役立つ部分」というのは、自分の名前とともに未来永劫世界に残る”爪痕”です。

生まれたからには何か生きた証を残したいというのは人間の本能的な欲求だろうと思います。

研究者として生きていくのであれば、「自分がこの世界に生きた爪痕を残すとしたらこれだ」というものを見つけて、何かしらの功績を残すことを目指して着実に歩んでいってほしいなと思います。

辻 英樹(つじ ひでき)

国立環境研究所 福島地域協働研究拠点 環境影響評価研究室 主任研究員

東京大学 大学院農学生命科学研究科、産業技術総合研究所 地圏資源研究環境部門などを経て、2016 年より福島支部(現:福島地域協働研究拠点)に着任。専門は水文学で、河川・ダム湖を対象に、水・土に含まれる放射性セシウムの動きの解析と数値計算モデルによる再現・予測の研究を進めている。