東日本大震災から10年以上が経過し、福島県内では復興が進む一方、住民の帰還や産業の再建は道半ばであり、地域によって差が生じています。

そうした状況のなか、市⺠・事業者・⾏政が協働して復興を着実に進めていくために、さまざまな地域で得られたこれまでの知見を相互に共有することが重要になります。

国立環境研究所の戸川さんは、『パターンランゲージ』という手法を用いて、環境・まちづくり先進地域で実践された知見をとりまとめ、復興まちづくりへ活かす取り組みを行っています。

地域づくりの課題やパターンランゲージが果たす可能性について、戸川さんにお話を伺いました。

地域づくりの知見は個別報告にとどまりがち

急速な高齢化・人口減少が進展する今、それぞれの地域の自然や歴史に根ざした持続可能な地域づくりが重要な社会課題となっています。

日本各地で多くの自治体が持続可能な地域づくりに向けたさまざまな取り組みを進めており、なかには先進事例として注目を集めている市町村もあります。

そうしたグッドプラクティス(優れた取り組み)に学ぼうと、さまざまな角度からのアプローチが試みられています。

その代表的なものが、先進地域への視察です。

視察はそれぞれの自治体が抱える課題解決の参考とすることを目的に行われるもので、先進地域には全国から視察の申し込みが殺到することもあります。

しかし、地域づくりには、その土地の歴史や自然など、各地域固有の特性や状況に応じた柔軟で多様な取り組みが必要となるため、視察で得た知識を自らの地域になかなか還元できていないのが現状です。

学術的な視点からの調査研究も数多く行われていますが、個別の事例報告にとどまることが多く、その背景にはやはり、地域の固有性の高さがあります。

このように、ある地域のグッドプラクティスを分析することと、その知見を他の地域に活かすことの間には、大きなギャップがあります。

戸川さんは現在、そのギャップを埋め、一部の地域にとどまりがちな知見をうまく他の地域に展開するための方法について研究しています。

課題解決のポイントを抽出するパターンランゲージ

戸川さんたちは現在、『パターンランゲージ』の枠組みを地域づくりに適用するという取り組みを行なっています。

パターンランゲージは、1970年代にクリストファー・アレグザンダーらによって町や建物をデザインする方法論として提案されたもので、現在は、広く工学分野や社会コミュニケーション分野などで使用されています。

パターンランゲージは、成功事例から課題解決のポイントをパターンとして文書化して抽出し、それを言語のようにつなぎ合わせることで、複雑な課題の解決を目指す手法です。

具体的には、問題を明確化し、その問題が生じやすい背景や、解決方法、そしてその解決方法が適用できる状況などについての知見を文書化し、蓄積していくことで、それぞれの状況にあった事物のデザインを考えていきます。

地域づくりは、それぞれ異なる背景があるため、個別事例の知見をそのまま他の地域に適用できないことがほとんどです。

戸川さんは、そうした地域づくりが抱える課題に対して、パターンランゲージは有効な手段になりうると期待しています。

「個別の具体事例から情報や知見、経験を整理し、汎用的で有用なパターンとして抽出することで、それを他の地域にもうまく活用できるような枠組みを提案できるのではと考えています」

地域づくりに実際に関わる人の視点が重要

パターンランゲージを地域づくりに適用する第一歩は、先進地域の地域づくりに関する文献・資料調査です。

資料から地域づくりに関する取り組みなどを時系列でまとめた年表と、それぞれのプロジェクトのステークホルダー連関図を作り、情報を整理します。

戸川さんは、すでに情報公開がある程度進んでいるということ自体、先進事例の一つの特徴だと指摘します。

この段階では、公表されている資料のみを参照しますが、かなり詳細な年表・ステークホルダー連関図を作ることができると言います。

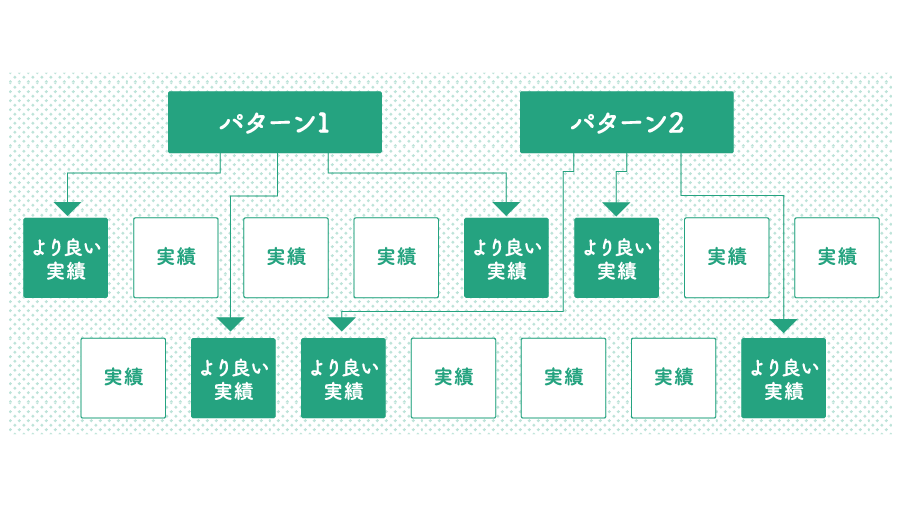

その後、文献調査を通じて浮かび上がってきたキーパーソンにインタビュー調査を行います。

「作成した年表・ステークホルダー連関図をベースに、課題解決のポイントや当事者目線からのプロセスや取り組みについてインタビューを進めます。

年表やステークホルダーマップの作り込みからこちらの熱意が伝わり、関心を持っていただく糸口になることが多いです」

こうした事前の綿密な文献調査と、実践者の立場から地域づくりに参画したキーパーソンのインタビュー調査を通じて、先進事例の成功パターンを抽出し、パターンランゲージのフォーマットで記述します。

そして、抽出したパターン同士の連関図の作成、類型化することで、それぞれの地域の文脈に当てはめて、実際の地域づくりの参考にできるようになります。

調査・研究を通じて、戸川さんが大事にしているのは、実践者の視点だと言います。

「研究者としてはどうしても俯瞰的な視点になりがちですが、現地で地域づくりを実践する方々の視点からの取り組みを可視化することが重要です。

忘れてはいけないのは、地域づくりに取り組んでいる段階では、結果はわからないということです。

住民のみなさんとの対話や議員との交渉など、地域で実践されている事象を常に念頭に置く必要があります。

それぞれの時点でどういう状況があってどう対応したかということを実践者の視点から記述することで、他の地域にとって有用な知見となります」

先進地域の分析から見えてきたパターン

これまでに行われた研究から、先進事例に共通する以下の4つの特徴が見え始めてきたと言います。

① その地域内部だけではなく、地域外の専門家などからの意見を継続的に取り入れる体制があること。

② 行政内部の体制や民間事業者などとの連携・協力のあり方を固定的に考えず、目的に合わせて柔軟に調整すること。

③ 地域づくりの計画を限られた地域だけの問題ととらえず、地域全体で考えること。

④ 人々の共感を生む物語を発信すること。

特に③については、戸川さんにとって印象的な事例があったと言います。

「私が調査した紫波町の駅前開発計画は、今までの中心市街地とは別に新しい街の拠点を作るというものでした。

しかし、駅前だけにフォーカスせず、地域全体の開発計画として進めたことで、成功につながっていました。

パターンランゲージを用いた調査からは、元の中心市街地や他の地域の反発を回避するための取り組みなど、プロジェクトの事前準備に関わるパターンが多く抽出されました」

地域が相互に交流するためにきっかけになれば

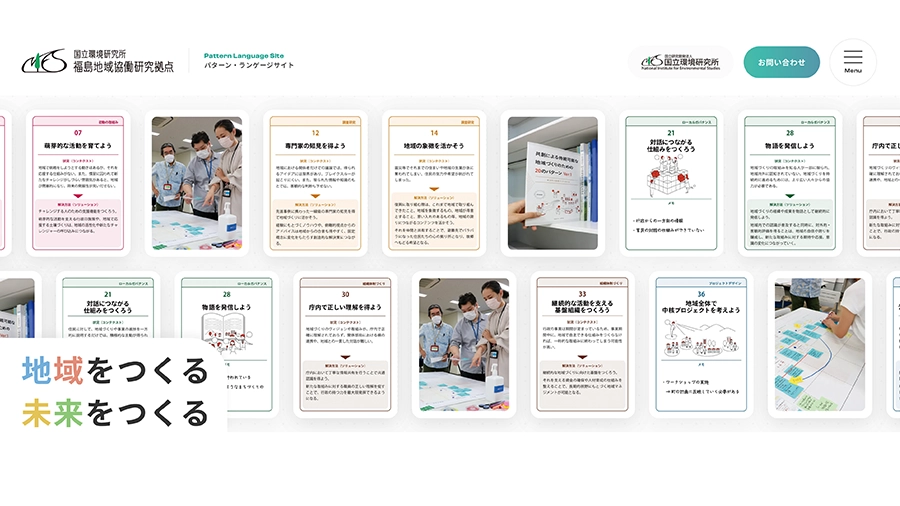

戸川さんたちは、先進事例である紫波町(岩手県)、女川町(宮城県)、日南市(宮崎県)、真庭市(岡山県)、飯館村(福島県)のケースから抽出したパターンをパンフレットやカード という形にまとめ、地域づくりのワークショップなどで活用しています。

内容については、下記のURLからご覧いただけます。

パターン・ランゲージサイト https://pattern-language.nies.go.jp

しかし、具体的な地域づくりの計画立案や取り組みにつながるためには、単発のワークショップやイベントだけでは不十分だと、戸川さんは強調します。

「あくまでイベントはきっかけにすぎません。それを起点に自分の地域にあった実践のアイデアを見つけていただきたいです」

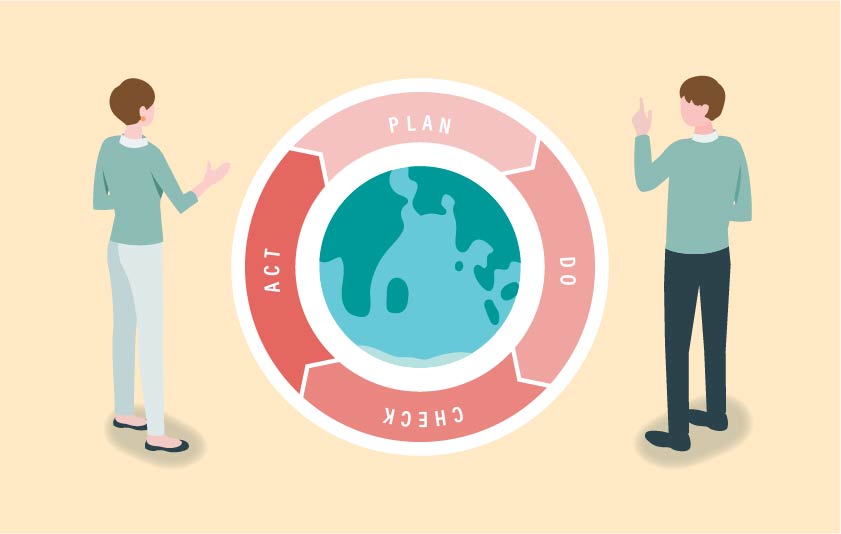

また、これまでは、パターランゲージを用いた地域づくりの研究では、先進事例から得られた成功パターンを他の地域に展開していくという一方向の流れが一般的でしたが、それだけでは限界があることもみえてきました。

「地域によっては、先進事例の成功パターンをすでに実践している場合もありますし、独自のパターンが抽出できることも珍しくありません。

そのため、情報の流れは先進事例から他の地域への一方向だけではなくて、いろんな地域で見出されたパターンを共有することが大切です。

地域同士が相互に交流する枠組みを作ることができればと考えています」

完全にコントロールできない要素がたくさんある中でできること

戸川さんが重視するのは、最適解を導き出することができない問題がたくさんある中で、よりよい地域を育んでいくためにはどうすべきかという視点です。

「パターンランゲージ以外の研究も、地域間の交流を支援するという発想で進めています。

例えば今、マネジメントに携わっている『こおりやま広域圏気候変動対策推進研究会』では、広域圏の16市町村の担当者の方たちとワークショップなどを通じて、環境政策を進める上の課題や広域圏の自治体内での連携の可能性、海外の事例からの知見の抽出などを行なっています」

この研究会を通じて見えてきたのは、多くの自治体では資金もマンパワーも不足しており、先進地域のような取り組みは難しいという実情です。

そのため、自治体の取り組みを支える公的なサポートが必要となりますが、まだそうした外部機関による支援体制はまだ構築されていません。

戸川さんたちは、そうしたサポート体制を構築するにはどうすべきか、海外の事例も参考に議論を進めています。

「お金や人材の問題など、地域づくりには完全にコントロールできない要素がたくさんありますし、置かれている状況もそれぞれ異なります。

そんな中でも、よりよい地域を作るための施策を考える基盤となる枠組みを提供できるような研究をしていきたいと思っています」

それぞれの地域がもつ力を発揮できる地盤づくり

福島県の復興も、コントロールできない要素が多い中、手探りで進められてきました。

復興まちづくりの知見が蓄積していく一方で、地域による復興の進度には差があり、それぞれの地域で得られた知見を共有し、自らの地域に活かすための枠組みが求められています。

最後に、戸川さんに福島県の復興への思いをお伺いしました。

「復興自体はそれぞれの地域の人の手によって実践されていくものですので、地域の力を発揮しやすい環境を作ることが重要だと思います。

自然の力を発揮できる状況を作るという点では、生態系の保全なども共通点がありますので、最近は生態学の専門家との協働も始めつつあります。

これからも地域づくりの実践を支える枠組みづくりを目指して、既存の研究分野にとらわれないアプローチで研究を進めていきたいです」