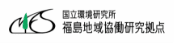

地域環境問題に対する標準的アプローチ

気候変動への適応や脱炭素社会の実現など、地域社会は様々な環境問題に直面しており、自治体はその問題に対処するための計画を立案することが求められています。

その上で、PDCAサイクルを回すことも重視されています。

つまり、最初に合理的な考え方に基づいて計画を立案し、それに従って対策が進められているかどうか、進捗を管理していく「合理的アプローチ」あるいは「計画主導アプローチ」が推奨されています。

これは、環境問題に限らず問題解決の方法でもあり、皆様も日常の問題に直面したとき、とりあえずはこのように考えようとするのではないでしょうか?

(そして、なぜか上手くいかないなと感じられているのではないでしょうか・・?)

小さな環境問題に潜む課題

「計画主導アプローチ」が実際の状況でどの程度通用するのか、最も小さくシンプルな環境問題という意味で、室内環境を快適に保つという身近な問題を例に考えてみたいと思います。

暑い夏の日にオフィスや教室にこもって仕事や勉強をしなければならない、という状況を想定してみましょう。

気温が比較的低い早朝は我慢できるかもしれませんが、どこかの段階でエアコンをつけないと集中して仕事や勉強に取り組めないでしょう。

一方で、夕方になると窓を開けて外の風を取りいれた方が心地よいということもあります。

また、エアコンも単純に動き続けているわけではありません。

常に室温や湿度をセンサーでモニタリングし、状況に応じたモードで動くというフィードバックを行っています。

これにより、外気温や室内の環境の変動などに対応することができます。

さらに、その日の気分や体調によって私達が快適と感じる温度や湿度も異なります。

このように、さまざまな外乱や内乱の中で、人間と機械そして環境との間でのコミュニケーション(=通信文のやりとり)が行われ、環境の制御が実現しています。

常に変化しつづける実際の状況を、フィードバックのない一見合理的・計画的な考え方でガチガチにコントロールしようとすると、様々なひずみが発生して上手くいかないでしょう。

小さな部屋の環境を快適に保つことですら、「計画主導アプローチ」は破綻してしまう可能性が高いのです。

標準的アプローチに替わる順応的アプローチ

実はこれまでにも、上記のような問題意識のもとで、代替的な問題解決のアプローチが提案されてきました。

その源流を辿ると「サイバネティクス」という学問に行き着くのではないかと筆者は考えています。

これは、「通信文の研究、特に制御用の通信文にはどんなものが有効かを研究すること」(1)とされ、フィードバックとその情報に基づいた学習の重要性が指摘されています。

つまり、フィードバックの情報から得られる実状のもとで学習(=自分の在り方を根本的に見直すこと)しながら問題解決を図る主体性の重要性を強調するものです。

従来は主に工業製品の制御システム、そしてAIの研究等に応用されてきましたが、最近では社会システムの分析や設計にも活用されています。

特に、この考え方を人間と環境が統合されたシステムに適用したものが、「順応的ガバナンス」(2)、人間と技術が統合されたシステムに適用したものが「レジリエンスエンジニアリング」(3)であると考えられます。

前者は環境保全、後者は気候変動適応の分野等で研究が進められています。

では、具体的にどうすれば良いでしょうか?

宮内(2)は、

実のところ現場では、なんだかよくわからないが、とにかくうまくいっている、ということがよくある。・・(中略)・・そこに学ぶことができるのではないか。

と、合理的な計画ではなく、現場の実践に学ぶことの可能性を指摘しています。

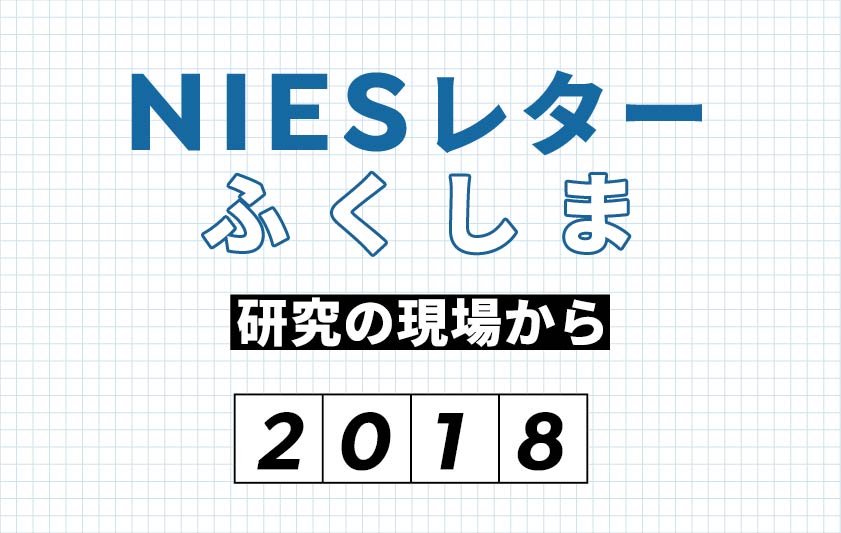

筆者らも、この方向性に沿って、地域環境問題の解決を実現した先進事例からエッセンスを抽出し、その適用条件を明らかすることで、その他の地域において具体的に活用可能な知見のデータベースをつくるというアプローチで研究を進めています(4)。

この研究の進捗については追ってご紹介させていただければと考えています。

あわせて読みたい

参考文献

- ノバート・ウィーナー(池原止戈夫 訳)、人間機械論 サイバネティクスと社会、みすず書房、1954

- 宮内泰介編、なぜ環境保全はうまくいかないのか、新泉社、2013

- 芳賀繁、失敗ゼロからの脱却 レジリエンスエンジニアリングのすすめ、株式会社KADOKAWA、2020

- 地域づくりの共創デザイン-先進地域のパターンに学ぶ-、NIESレターふくしま10月号(2020年10月)、2020[PDF:1.2MB]