ラーメンに含まれる油はどこへいくのか

近年はこってりした濃厚なスープのラーメンが人気ですね。

例えば、お店で提供される濃厚なとんこつラーメンには一杯あたり30 g以上の脂質が含まれているそうです。

皆さんはラーメンのスープは飲み干しますか?

残ったスープの脂質はどこへいくのでしょうか。

研究者の調査によると1、あるラーメン店ではラーメンとその他食材に含まれる油脂分の73%は来店者に摂取され、11%は廃棄物、16%はシンクに分配されていたそうです。

調査では残ったスープは専用の容器に廃棄され、廃棄物として処理されていましたが、食器に付着していた油分は洗浄に伴ってシンクから排水として流出していました。

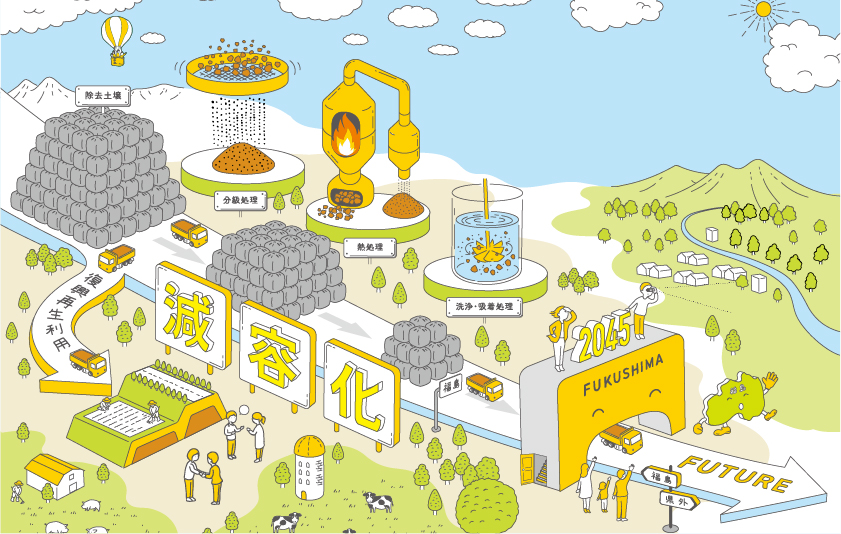

油を含む排水がそのまま下水道等に排除されると、固化して管路の閉塞等の問題が起きます。

厨房及びその他の調理場からの排水に含まれる油分を、密度差を利用した自然浮上によって分離・収集する目的で、グリース阻集器が設置されています。

阻集器には日々流れる排水から供給される油脂や浮上性の細かい食品残渣等が蓄積していきますので、放置しておくと衛生環境の悪化や悪臭等が問題となります。

そのため、阻集器から定期的に蓄積物を回収し、廃棄物として処理する必要があります。

阻集器から回収されるブラウングリースの特徴とポテンシャル

阻集器の蓄積物は油脂、食品残渣、水が一体となった混合物です。

このうちの油脂がブラウングリースと呼ばれます。

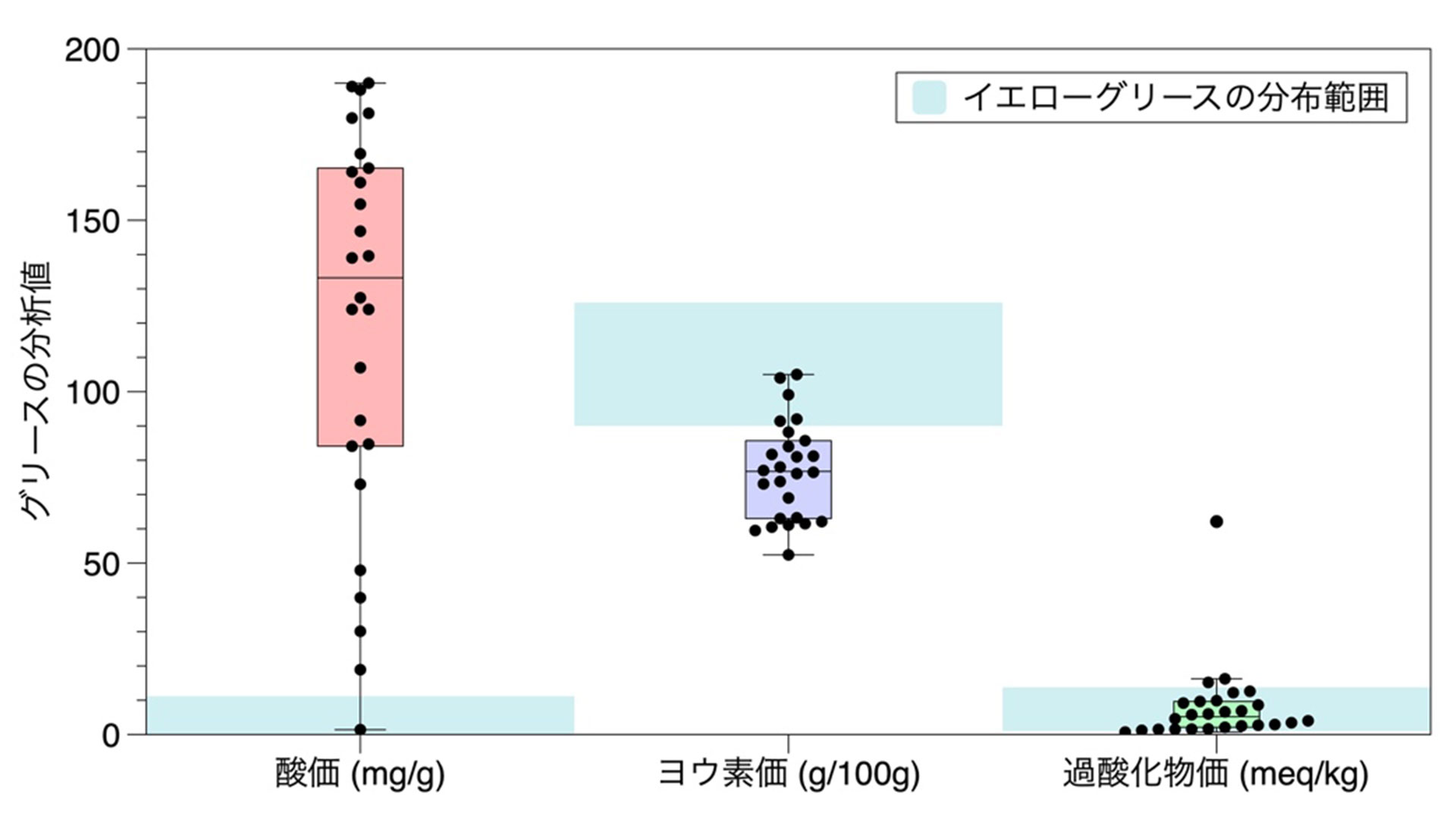

一方、使用済み天ぷら油等の廃食用油はイエローグリースと呼ばれます。

イエローグリースは、比較的不純物が少なく、品質のよい油で、家畜の飼料やゴム、バイオディーゼル燃料等の製造にも使用されます。

イエローグリースに対して、ブラウングリースの利活用の取り組みは遅れていて、主に汚泥や廃油の産業廃棄物として廃棄物処理されてきました。

ブラウングリースの利活用が難しい理由として、上でも言及したように食品残渣や水が一体となった泥のような状態で、その状態から油脂を分離する必要があること、調理用油だけでなく食材に由来する動植物油脂も含まれるので性状が大きく変動すること(図1参照)、排水や洗浄水等が流入する阻集器で長期間滞留するので油脂の劣化や不純物の混入が進行することなどが挙げられます。

しかしながら、ブラウングリースの潜在的な利用可能量は非常に大きく、イエローグリースの利用可能量を上回ると見積もられています。

私たちの推算によると2、飲食店および持ち帰り・宅配飲食サービスから発生するブラウングリースだけでも、回収可能と推定される量は、日本で毎年約19万トンです。

さらに、一箇所あたりの発生量が大きい食品加工工場の阻集器からも、相当量のブラウングリースが回収可能と考えられます。

ブラウングリースのバイオマスプラスチック変換技術と課題

ブラウングリースの有効利用には、まず油脂の分離抽出が必要となります。

私たちの調査では3、泥状の阻集器蓄積物を加温していくと、ブラウングリースは高くとも50ºCまでに完全に液化し、水、食品残渣との密度差により分離させることが可能でした。

ブラウングリースを液化するのに必要な加温熱量はグリース自体の熱量の1%未満であって、このような加温液化は合理的な分離方法として民間企業でも利用されています。

このようにして分離したブラウングリースはきょう雑物濃度0.3%未満、金属濃度0.1%未満で、純度の高い油脂であることが確認できています2, 4。

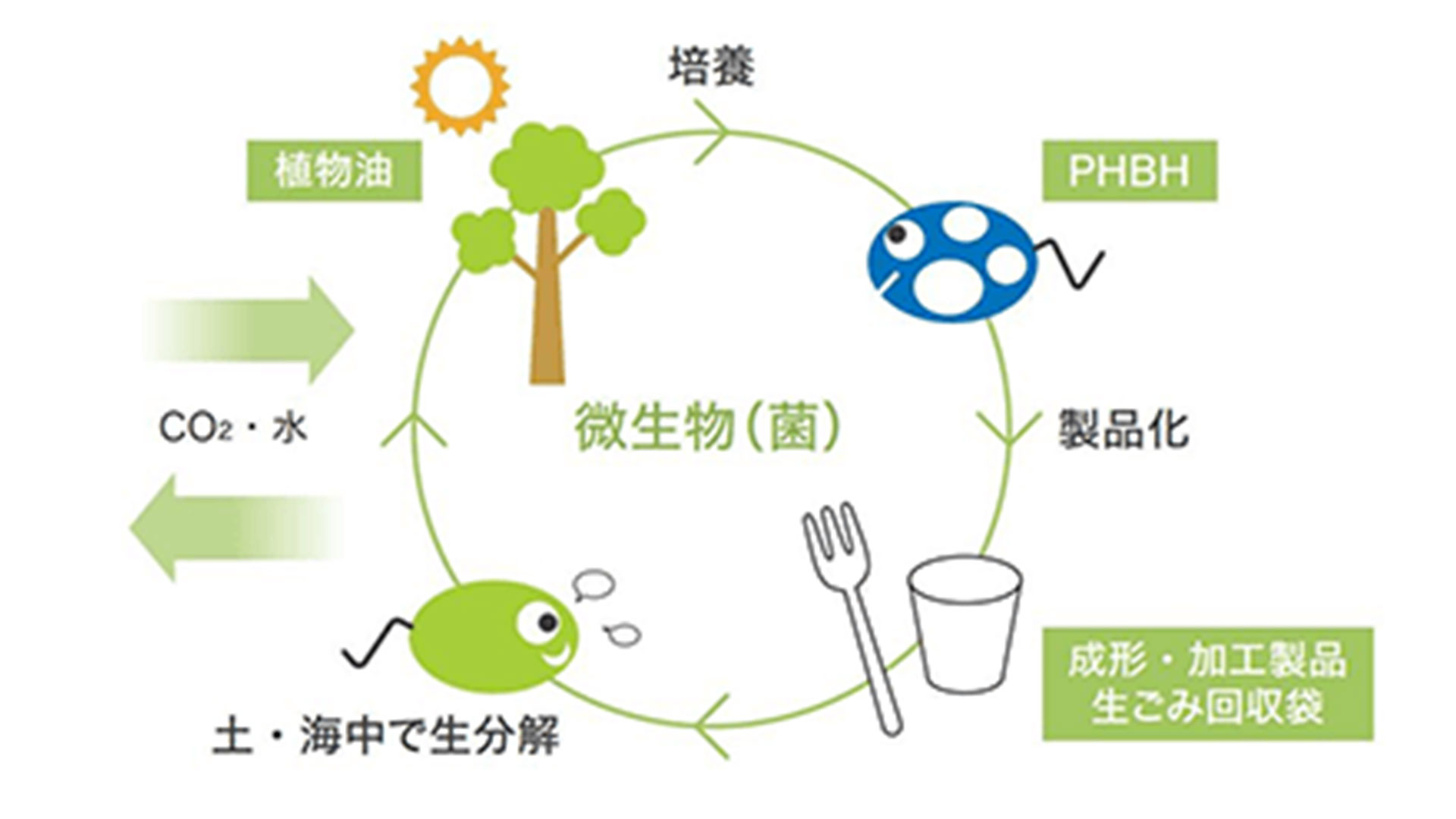

PHBHという生分解性バイオマスプラスチックは、油脂を原料として微生物が生産するポリマーです。

従来、PHBHは植物油であるパームオイルを原料として生産されてきましたが、脱炭素社会・循環型社会の構築の推進に向け、その原料を国産化する試みが実施されています。

その一つとして、私たちは分離したブラウングリースをバイオマスプラスチック原料化する取り組みを進めてきました。

これまでの研究でわかってきたのは、グリースの採取源の違いによってポリマー生産がうまくいったりいかなかったりすることで、特定の採取源のグリースを扱った場合に微生物が強い阻害を受けて培養が継続できないことが確認されています。

現場を調査してみると、阻集器には手洗い、下膳排水、食器・調理器具洗浄排水、床清掃排水等さまざまな排水が流れ込み、その排水の中には微生物に阻害を及ぼす可能性のある薬剤も含まれていることがわかりました。

阻集器から蓄積物を回収する頻度は、採取源ごとに1日〜半年程度と非常に幅広いこともわかっています。

回収頻度が短ければ、上のような薬剤とグリースとが接触する機会も少なくなると考えられます。

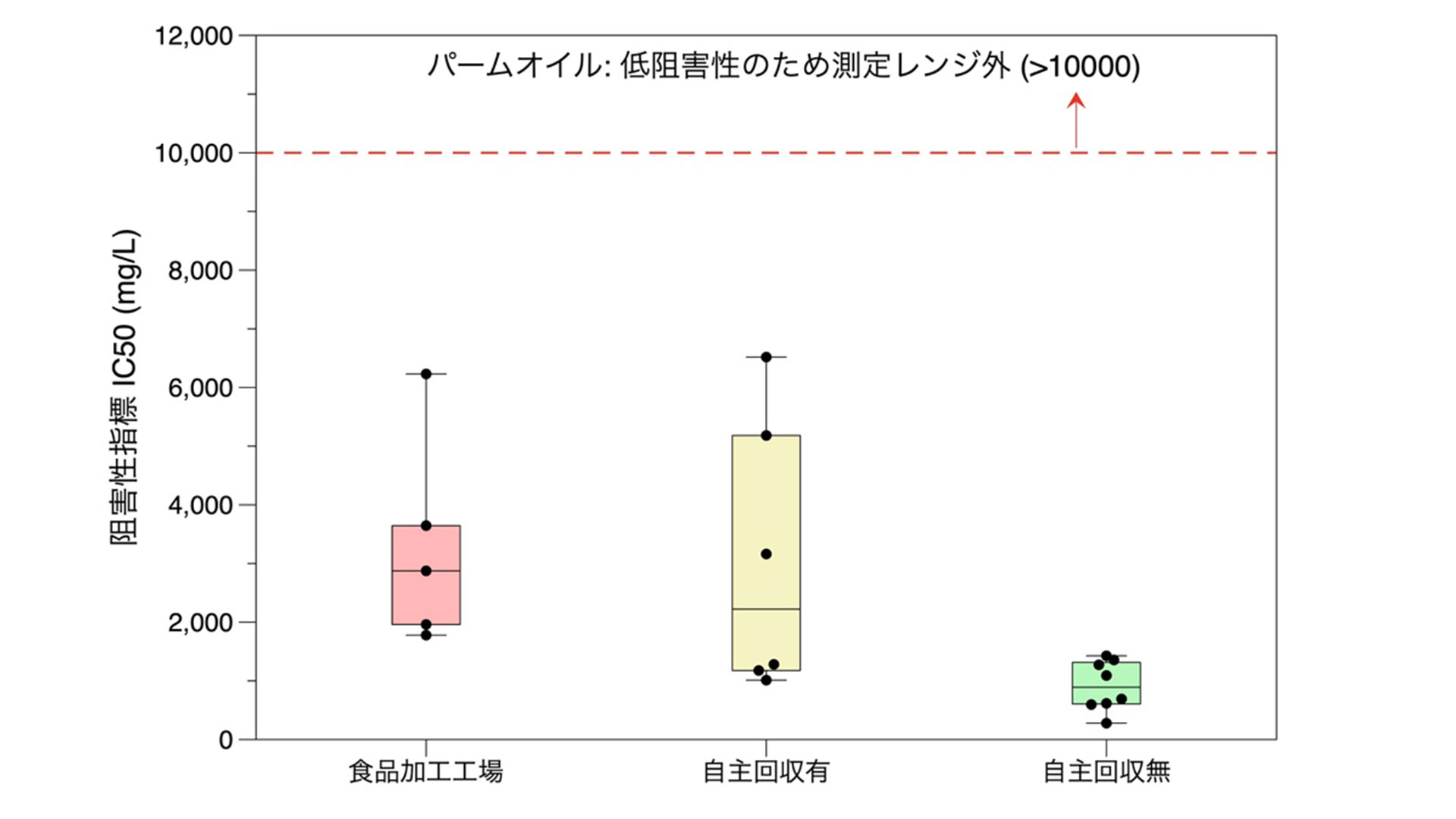

そこで、採取源を3つのグループに分け、それぞれのグリースの微生物に対する阻害性を調査し、図2のように整理しました。

グループは、大量のグリースを頻繁に回収する食品加工工場、従業員が2週間以内に阻集器から自主的に浮上油脂の回収を行う飲食店、清掃業者が2週間〜2ヶ月に1回蓄積物を回収する飲食店の3つです。

図から、阻害性の強さにはグループによって傾向があることが窺えます。

とくに指標値が数千以上の阻害性の低いグリースでは、従来原料のパームオイルと比較して遜色ない生産性でポリマーが生産できることが確認されています4。

このように、望ましい品質のグリースをいかに回収するのかが課題であると考えています。

あわせて読みたい

参考文献

- 大塚俊彦, 安久絵里子, 野口良造 (2016) 飲食店排水への油水分離装置導入による環境影響評価. 環境技術, 45, 640-649.

- 京都高度技術研究所 (2023) 令和4年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業(PHA系バイオプラスチックのライフサイクル実証と用途展開システム解析技業)委託業務成果報告書. 環境省

- Kobayashi T., Kuramochi H., Xu K-Q. (2017) Variable oil properties and biome thane production of grease trap waste derived from different resources. International Biodeterioration & Biodegradation, 119, 273-281

- 京都高度技術研究所 (2024) 令和5年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業(PHA系バイオプラスチックのライフサイクル実証と用途展開システム解析技業)委託業務成果報告書. 環境省