地域づくりの成功事例に共通したパターンを抽出することで、他の地域にも適用できる課題解決のヒントを探る福島地域協働研究拠点地域環境創生研究室の戸川 卓哉博士。

地域づくりと一口に言っても、地域によって置かれている状況は異なるため、ぞれぞれの文脈に応じた課題解決の方法を模索しなければなりません。 また、地域づくりには、行政や企業、地域住民など、さまざまな人たちが関わるため、多角的な視点・アプローチが必要となります。

戸川さんは、地域が抱える複雑な課題を解決するためには、広義の「デザイン」的なアプローチが必要だと考え、分野にとらわれない研究を展開してきました。

戸川さんにこれまでの歩みや研究への思いについて伺いました。

戸川 卓哉(とがわ たくや)

国立環境研究所 福島地域協働研究拠点 地域環境創生研究室 主任研究員

名古屋大学大学院環境学研究科にて博士(工学)取得。国⽴環境研究所社会環境システム研究センターを経て2016 年より福島⽀部(現:福島地域協働研究拠点)に着任。「パターンランゲージ」や「レジリエンスエンジニアリング」等の工学的手法を応用して、福島県の自治体において復興地域づくり、脱炭素社会の構築、及び気候変動への適応を支援する手法の開発と実践に関する研究に従事している。

その時々の興味に従い、柔軟に研究分野を変更

——戸川さんは福島地域協働研究拠点への着任をきっかけに福島県に移住されたということですが、ご出身はどちらですか。

出身は兵庫県明石市で、大学時代まで兵庫県で過ごしました。

明石市の人口は30万人前後と、今住んでいる郡山市と同じくらいの規模です。

しかしこちらに越してきて、ずいぶんと町の印象はちがうなと感じました。

個人的には、郡山の方が商業地と居住地が近く、コンパクトにまとまっているイメージです。

——大学では何を学ばれましたか?

高校時代、理数系が得意だったので、神戸大学工学部に進学しました。「この分野に進みたい」という明確な意思はあまりなかったですね。

大学では当初、情報工学を専攻しました。

しかし、次第にデザインや設計に興味を持ちはじめ、建設学科に編入しました。

大学で卒業研究を進めるうちに、その興味をもっと深めたいと思うようになり、名古屋大学の大学院に進学し、情報デザインや、表現手法として新しいテクノロジーを取り入れたメディアアートを専門とする研究室に所属しました。

その研究室では幅広いテーマを扱っていて、一人一人が自分の興味に沿った研究を行う自由な雰囲気がありました。

私は、写真という二次元な画像を、バーチャルな三次元の空間に立体的に構成することによって、閲覧者が現地の雰囲気や臨場感を直感的に体験できるようなシステムを作る研究を行いました。

——今でこそVR技術も発達し、バーチャル空間に建築物などを再構築するシステムも一般的になりつつありますが、当時としては先駆的な研究ですね。そのまま博士課程でも同じテーマを続けられたんですか。

いいえ、博士課程ではまた別の分野に進みました。

全国で広がるスプロール現象(※1)に興味を持ち、名古屋都市圏の流通に関わるコストを数理モデルから検証する研究などを行ないました。

持続可能なまちづくりを見据えて、都市の空間モデルを作るという意味では修士の研究とつながりがあったとも言えますが、一つの分野にはこだわらず、その時々の興味に合う研究テーマや手法を模索してきました。

※1 都市部から郊外に向けて無計画に開発が進む現象。

興味の軸は「デザイン」

——博士号を取得した後は、どのような研究をされましたか。

地域の課題解決に役立つ研究をしたいという気持ちはずっとあったので、博士課程で行なった研究をさらに発展させて、持続可能性の観点から都市圏の空間デザインなどを考える研究を行いました。

博士号取得後も1 年間は名古屋大学で研究を行っていたので、引き続き名古屋都市圏を対象としました。

転機となったのは東日本大震災でした。

福島復興に関わる研究プロジェクトが立ち上がり、私もそのプロジェクトに参画する形で、国立環境研での研究をスタートさせました。

復興には、将来を見据えた長期的な計画づくりが求められます。

そのためには、持続可能性の観点から土地利用や産業誘致など、地域の空間構造を評価する必要があり、私はその手法の開発に取り組みました。

明確な一つの答えが得られるテーマではないので、視点や手法を変えつつ、現在も、より有用な評価手法の提案を目指して研究を深めています。

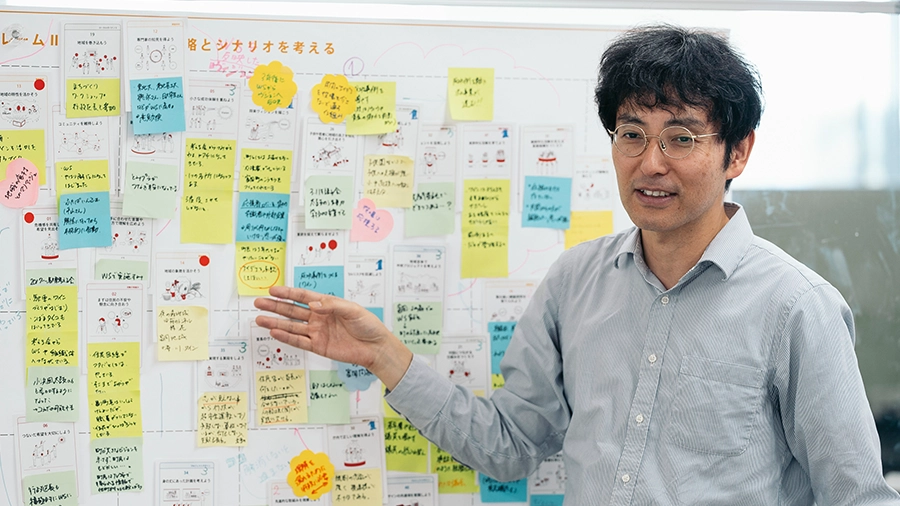

今もっとも注目しているのは、「パターンランゲージ」という手法です。

パターンランゲージは成功事例から課題解決のポイントをパターンとして抽出する手法で、それを地域づくりに適用したいと考えています。

パターンランゲージの研究を始めたのはここ数年ですが、実は初めて興味を持ったのは修士の学生の頃でした。

パターンランゲージは、町や建物のデザインを設計する方法論として提案された手法です。

今はそれを地域づくりに適用していますが、学生時代はストレートに建物のデザインに適用したいと考え、半年ほど取り組みました。

しかし、当時の自分には扱いきれず、違うテーマに移ったという経緯があります。

そういう意味では、時間がたった今、ずっと温めてきた興味に取り組めているとも言えます。

——節目節目で研究テーマを緩やかに変えてこられたのですね。

そうですね。しかし私の興味の軸は、常にデザインにあると思います。

デザインというと広告やポスターなどに平面的な素材の魅力的な配色やレイアウトなどを考えることというイメージを持っている人も多いですが、工学分野におけるデザインはもっと広義で、ある目的を達成するための設計を考えることを指します。

どのような状況でどのような問題が生じやすく、それをどのように解決すれば良いかについての知見を蓄積することで、それぞれの状況にあった事物のデザインを考えていくことに、一貫して興味を持っています。

既存の枠組みにとらわれないアプローチ

——研究を行う上で心掛けていることはありますか。

産業誘致や土木計画まで含めた地域づくりでは、事前にどれだけ綿密な計画を練ったとしても、その通りに進むことはまずありません。

数理モデルによるシミュレーションや、フィールドでのデータ収集・分析というオーソドックスなアプローチも、もちろん必要です。

しかし、実際の地域づくりでは、それだけでは不十分であることが多く、どうやったらそのギャップを埋められるかが、私の最も関心のあるところです。

それぞれの地域には異なる歴史や背景があり、置かれている状況も異なるので、同じ課題でも単一のアプローチで解決できるものではありません。

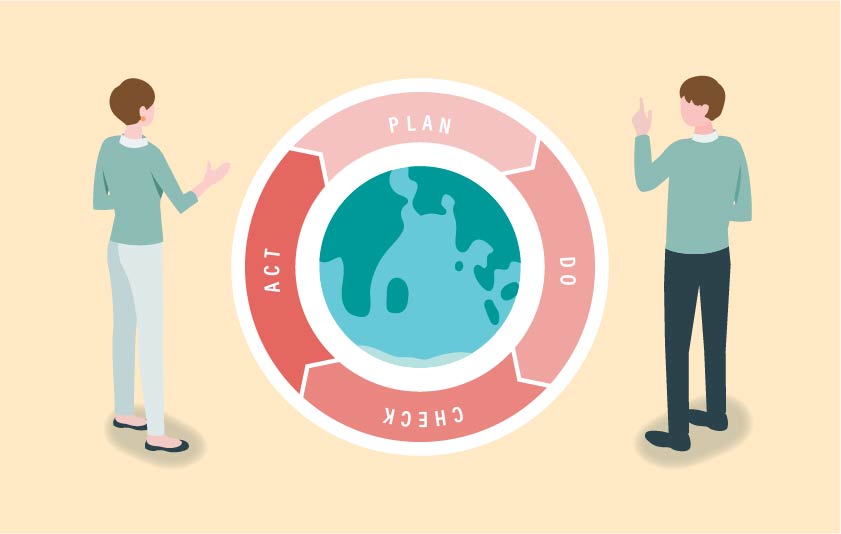

例えば今、私が行っているパターンランゲージの研究は、そうした地域づくりの複雑な問題解決に貢献することが目標です。

成功事例から課題解決のポイントをパターンとして文書化して抽出し、それを言語のようにつなぎ合わせることで複雑な課題の解決を目指しています。

得られた知見の発信方法も重要です。

講演など一方向型の情報伝達では、その場では理解してもらっても、実際の地域づくりに活かしてもらうまでにはなかなか至らないことが多いと感じています。

そこで、私たちはパターンランゲージの研究で得られた知見を冊子にまとめて、ウェブサイトでも公開しています。

地域づくりの具体的な施策を考えるヒントが詰まっていますので、ぜひ実践的なツールとしてご活用いただきたいです。

これからも、方法論だけでなく発信の仕方も含めて、既存の枠組みや手法にとらわれず、目的にもっとも相応しいアプローチを模索し続けたいと思っています。

人とのつながりから思いがけない展開に

——戸川さんは地域づくりに関連したワークショッププログラムの開発などにも関わっているそうですね。

私の研究では、地域に関わるさまざまな立場の方々とコミュニケーションをとります。

それがときには思いがけない展開につながり、新たな研究や取り組みの糸口となることもあります。

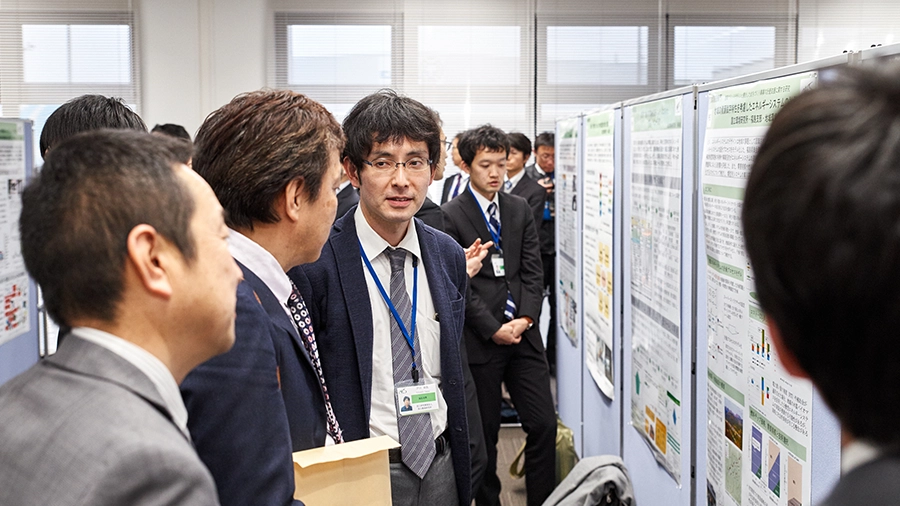

例えば、2023年11月に開催した富岡町の地域づくりのワークショップも、ある研究会でお話ししたことがきっかけとなって実現しました。

また、2019年度からは、こおりやま広域圏気候変動対策推進研究会のワークショップにも参画させていただいています。

このワークショップも、最初から今の形があったわけではなくて、当時国立環境研究所にいた大場真さん(現:東北工業大学教授)などが中心となって作られた枠組みがあり、それを発展させる形で開催を続けています。

どんな枠組み・取り組みがうまくいくかは、正直なところ、やってみないとわかりません。

入り口を限定せず、いろんなつながりを持つことで、課題解決の芽も育まれてくると思います。

住んでみて初めて実感した福島の現実

——福島県に住む前と後で、印象は変わりましたか。

東日本大震災以降、福島というと災害被災地としてクローズアップされることが多く、私自身も移住する前はそういう印象を抱いていました。

しかし自分が住んでみて初めて、当たり前ですが、福島と言っても一つじゃないということを実感しました。

会津や中通りは被害が限定的で、災害後の対応も復興というよりも復旧に近い状況であった一方、浜通りの大熊町や富岡町では、10年以上経った今でも復興が十分進んでいない状況が見えてきました。

まだ復興計画を作っている段階の地域もありますし、解決の糸口すら掴めていない課題もあります。

被災地については、容易に解決できない問題がまだ山積していますので、なかなか復興が進まないのは仕方ない面もあります。

個人的には、もっと地域全体でコミュニケーションする場が必要だと感じています。

まちづくりのための枠組みづくりを提案するなど、研究者の立場からできることをサポートしたいと思っています。

多様な視点を持つ

——最後に、若い方へのメッセージをいただけますか。

どんな道に進むにしても、一つの分野にとらわれず、多様な視点を持つことが大事だと思います。

私個人としては、海外経験はあまりできなかったので、若いうちに行っておけばよかったなと思っています。

日本以外の視点を持つことで、自然と視野も広がると思いますし、これからの地域づくりにはそういった視点は欠かせないと思います。

例えばこおりやま広域圏気候変動対策推進協議会では、オーストリアの事例をヒントに議論を進めています。

国内でももちろん、いろんなところに新たな視点を得るチャンスはたくさんあります。

私自身、最近は情報学研究者・起業家のドミニク・チェンさんのワークショップに参加したことをきっかけに、ぬか床づくりを始めてみました。

ぬか床は、微生物が発酵を通じて自分の周りの微生物や環境に与え、そうした相互作用が延々と連なっていく場です。

人間のコミュニティも、一人一人の活動が互いに影響を与えながら、全体のありさまがうつろっていくという点で似ています。

発酵のメタファーでコミュニティを捉えるという視点は、自分の研究にとってもヒントになると感じました。

さまざまなところに視野を広げるチャンスは眠っているので、文系理系など分野にとらわれず興味を持ったことを学んで、研究に活かしていきたいです。