はじめに

私は「山菜の根っこが土壌のどの深さから放射性セシウム吸収しているか」を調べる実験に取り組んでいます。

10人以上いる山菜チームのなかで私の担当は、ストロンチウムの同位体比を分析して、山菜の値が土壌のどの深さの値と近いかを調べることです。

ところが、私が担当する実験はデータが出る数が少なく進捗も遅いので、「もっと沢山分析できるといいのに」とか「もっと早く分析できるといいのに」と、よく言われます。

そこで、一度に少しずつしか進まない理由や、データがでるまで時間がかかる理由など、改めて説明してみよう、と思ってこの記事を書くことにしました。

一回に少しずつ分析する理由

この実験がゆっくり進む理由の一つが、「一度にたくさん分析できないこと」です。

この実験はいくつかのステップがありますが、「一度にたくさん分析」が最も難しい部分が、写真1のクリーンブースでの実験です。

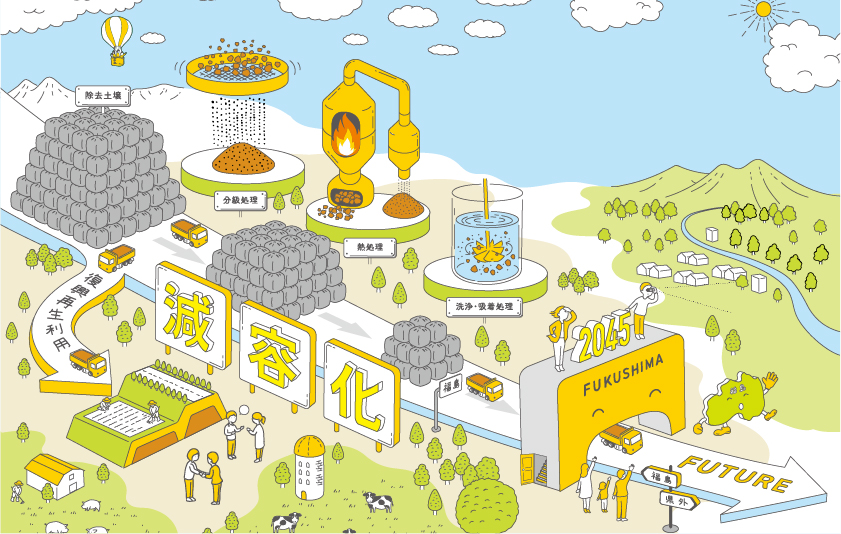

写真1-1は、白色半透明の筒を、透明の液体で洗っているところです。

次に白い粉を筒の底に詰めて、サンプルを通過させ、ストロンチウムを白い粉にくっつけたあとで、液体を流して取り出します(写真1-2)。

一度に8本だけ作業をしているのは、クリーンブースが広くないことだけが理由ではなく、20本くらいに増やすと集中力が途切れて失敗するから、という理由もあります。

特に、透明の液体に泡が入ると、白い粉にちゃんとストロンチウムがくっつかず、同位体比分析に使えなくなるため、泡を追い出す作業が必要になるのですが、白いクリーンブースで、白色半透明の筒に入った透明の液体に泡が混じったかどうかを確かめていると、目がちかちかして遠近感がおかしくなり、泡を追い出す作業をする手元が狂って液体をこぼすこともあります。

この作業は途中で休んで白い粉が乾燥したりしても失敗なので、朝8時ごろから13時ごろまで休まず作業します。

失敗なくこの作業を終えるとほっとします。

時間がかかった理由

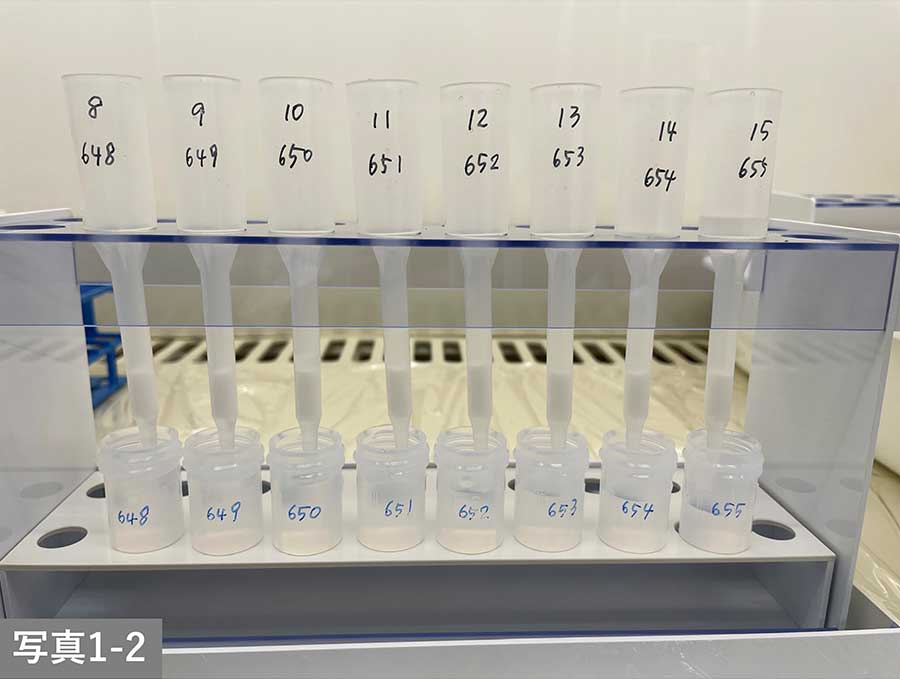

この実験がゆっくり進むもう一つの理由が、「ステップがたくさんあって、各ステップの待ち時間が多い」ことです。

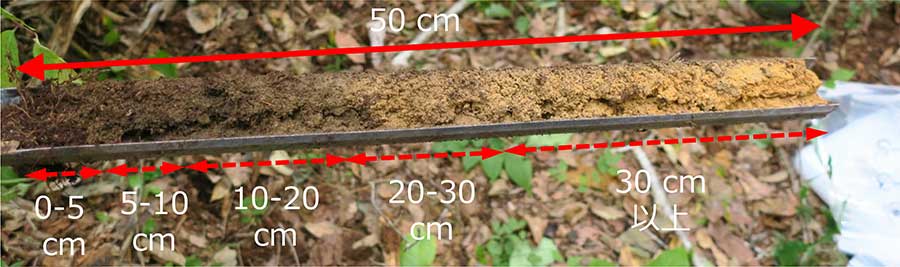

研究対象の土を掘ったら、土を篩にかけてよく混ぜた後、自然状態で乾燥させます。

ここでオーブンを使って短時間で高温乾燥させると、土の状態が変わってしまうので自然に乾燥させます。乾燥を待つのに1か月かかります。

それから薬品を使ってストロンチウムを抽出し、抽出液を分析します。

抽出は器具の準備も含めて半月くらいでできますが、元素の濃度を分析するための2種類の機械の順番待ちに合計2か月程度かかります。

濃度がわかったら、次にストロンチウム同位体比という、元素の質を調べる実験をします。

煮詰めて、溶かして、再び煮詰めて、といった作業に4日くらいかかったあとで、写真1のクリーンブースでの実験をします。ここで得られた溶液の中の元素濃度をまた分析します。

濃度の分析の順番が来るのを1か月くらい待ちつつ、ストロンチウム同位体比の分析を申し込みます。

ストロンチウム同位体比の分析は、総合地球環境学研究所の共同利用実験施設にお世話になっています。

共同利用は利用日の2か月前から1か月前まで受け付けていますが、全国からの利用希望者が重複する場合もありますので、2か月前に申し込むようにしています。

そんなこんなで1回目のデータがでたのが土を掘った1年2か月後でしたが、いろんな事情で分析に失敗していました。

年度がかわって再び共同利用を申し込み、土を掘ってから1年9か月後に、2回目の実験を行って、3本の木のデータと、そのうちの2本の木の根元の土のデータが、ちゃんととれました。

この結果を山菜チームのメンバーに報告したところ、3本のうち1本の木は、根元の土が深いところまでとれていなかったので分析していなかったのですが、少し浅い土だけどこれも分析しよう、ということになり、追加の実験をしました。

ところが、決して実験が下手なわけではないのですが、追加の実験もいろんな事情で一度失敗し、ちゃんとデータがでたのが土を掘ってから3年10か月後でした。

おわりに

山菜を採り、土を掘ってから約4年かかってデータがでました。ずいぶん時間がかかりましたが、「コシアブラという山菜は、土壌のどの部分から放射性セシウム吸収しているか」という疑問に「おそらく、有機物層から溶け出した放射性セシウムを、深さ5cmまでの土の中にたくさんある根っこから吸収しているのでしょう」と答える証拠のひとつになったと思います。