Chapter 2. Water Quality

(1) Overview

(a) Outline of Environmental Quality Standards, etc., for Water Pollution

With regard to environmental quality standards for water pollution, the standards are broadly divided into areas of public waters (surface water) and groundwater.

Since the initial period, the target of standards has been the water quality of areas of public waters. Standards for water quality are divided into “Environmental Quality Standards for the Protection of Human Health” and “Environmental Quality Standards for the Conservation of the Living Environment.”

“Environmental Quality Standards for the Protection of Human Health” have been established to cover hazardous heavy metals and chemicals. Standards considering health effects are often established taking into account the effects of drinking water (mainly tap water), but for substances that concentrate in living organisms (i.e., bioaccumulative substances), effects manifested through food such as fish are also taken into account. For the former, in accordance with the concept of establishing drinking water quality standards, the tolerable daily intake (TDI, per body weight) is first determined by applying uncertainty factors to values such as no observed adverse effect level (NOAEL) obtained from the results of animal studies. Then, a certain percentage (often 10% in Japan) is allocated to the TDI for drinking water, and by assuming a standard body weight and amount of drinking water per day (for a Japanese person, 50 kg and two liters), an assessment value of water quality is determined. When considering toxicity, such as carcinogenicity, in cases where a threshold cannot be established, the assessment value is determined as a level where the cancer risk from drinking water is sufficiently small to be deemed acceptable (Virtually Safe Dose, VSD). In cases where the exposure level indicated by monitoring results in areas of public waters exceeds these levels, the assessment value is defined as an environmental quality standard. In the latter case, a standard value is determined taking into account the allowable concentrations in fish and shellfish as food products in consideration of accumulation in fish and shellfish. In both cases, in principle, one uniform standard value is established for the entire area of public waters.

Substances that are related to the protection of human health but for which the detection level in areas of public waters, etc., is sufficiently low compared to the water quality assessment value are not immediately regarded as environmental quality standard items, but are identified as “items to be monitored,” which require ongoing accumulation of knowledge. For them, there is ongoing monitoring of water quality in areas of public waters, etc., in order to monitor trends.

With regard to the “Environmental Quality Standards for the Conservation of the Living Environment,” as the term “living environment” is defined as “including property closely related to human life, as well as flora and fauna closely related to human life, and their growing environments,” standard values are established considering the purpose of water utilization, such as drinking water, fisheries, or industrial water, for items considering the state of “dirty water” and impacts on oxygen consumption of fish and aquatic environments, such as organic pollutants, shown by indicators such as biochemical oxygen demand (BOD) or chemical oxygen demand (COD), or suspended solid (SS), etc. In addition, in order to prevent the deterioration of the aquatic environment due to eutrophication in lakes and closed sea areas, environmental quality standards have been established for nitrogen and phosphorus, which are nutrients, and the amount of dissolved oxygen in the bottom layer (bottom layer DO), for specific water areas.

With regard to the living environment items, based on the results of surveys on the relationship between water quality, and water utilization and the actual condition of the habitat of fish and shellfish for the fishing industry, different standard values are established for rivers, lakes, and sea areas, according to the purpose of water utilization in the water area. Then, the national or prefectural government makes the categorization into classes determining which water area should be assigned to which rank. The national government makes the categorization into classes for important water areas that span multiple prefectures, while the categorization of other water areas is delegated to prefectures.

Since 2003, environmental quality standards for water pollution for the conservation of aquatic life, targeted at harmful substances, have also been established as an item in the living environment item category. Considering that, as stated above, “conservation of the living environment” includes “flora and fauna closely related to human life, and their growing environments,” the focus is on the protection of useful aquatic organisms, their prey, and their growing environments. In practice, from the perspective of preventing impacts on the survival of aquatic organisms at the population level, target values should be set at levels that enable the population to be maintained. Target values are derived from the results of ecotoxicity tests for fish and shellfish and their prey living in each water area; and as with human health items, a comparison of environmental concentrations based on monitoring results is done. Determination is made as to whether each item should become an item for environmental quality standards or an item to be monitored. Stricter values may be applied particularly to spawning areas and water areas used during sensitive larval periods.

With regard to groundwater, pollution control measures were introduced in 1989 by revisions to the Water Pollution Prevention Act, and numerical targets for the measures were established in the initial period as evaluation standards by a notice issued by the director general of the Water Quality Bureau (Environment Agency), and then established as environmental quality standards in 1997. Environmental quality standards for groundwater are set from the standpoint of protecting human health by taking into account the effects that occur via drinking water, and items to be monitored are also established. The standard values and guideline values for groundwater are, in principle, the same as those for areas of public waters. However, some items are different from items for areas of public waters because there are substances generated in the underground environment and substances that are more easily detected than in surface water. Living environment items have not been established.

The monitoring method for each item and the evaluation method for the status of achievement of environmental quality standards are established according to the characteristics of the category and item.

(2) History of Establishment of the Standards

Initial Stages of Establishment

With regard to environmental quality standards for water pollution, the standards were drafted in the initial period by the Economic Planning Agency, which had jurisdiction over the Water Quality Control Act and played a coordinating role in water administration. On March 31, 1970, the Director-General of the Economic Planning Agency consulted the Chair of the Water Quality Council on “Basic Policy for Establishing Environmental Standards for Water Pollution,” including basic principles and methods for establishing environmental quality standards, and environmental criteria (including items and standard values) that should constitute the content of environmental quality standards. Such a consultation document was submitted to the Water Quality Council along with materials on the basis for establishing concrete figures. As of the same date, the Council issued an advisory report stating that it had no objections to the consultation document on the condition of text revisions being made in two places.

Among these, with regard to environmental quality standards related to the protection of human health (human health items) the recommendation indicated unified standard values for areas of public waters for seven items, namely cyanide, methylmercury, organophosphorus, cadmium, lead, chromium (hexavalent) and arsenic. Concerning the items related to conservation of the living environment (living environment items), the recommendation indicated standard values by type of water area for rivers, lakes, and sea areas, and by purpose of use of water area, in terms of pH, BOD (rivers) or COD (lakes and sea areas), SS (rivers and lakes), and DO.

Based on this advisory report, a cabinet decision was made on the environmental quality standards for these items on April 21, 1970. Subsequently, on May 29, 1971, a cabinet decision was made that methylmercury should be divided into total mercury and alkyl mercury, and that total coliform count should be added as a living environment item. Furthermore, on May 25, 1971, Cabinet decided that n-hexane extract (oil content) should be added as a living environment item (for sea areas).

On December 28, 1971, the Environment Agency, after taking over the tasks from the Economic Planning Agency, a notification was issued on “Environmental Quality Standards for Water Pollution,” establishing eight environmental quality standards for health items and five environmental quality standards for living environment items for rivers, lakes, and sea areas.

Subsequently, based on progress in techniques to measure mercury (total mercury and alkyl mercury), a public notification of revision of the standard values was issued on September 30, 1974 in response to an advisory report by the Central Council for Environmental Pollution Control in April that year. PCBs were added on February 3, 1975, in response to an advisory report by the Central Council for Environmental Pollution Control in November 1974, bringing the total number of human health items to nine.

Subsequent Establishments and Revisions

i) Human Health Items

With regard to human health items among the environmental quality standards for water pollution, in response to moves by the Ministry of Health and Welfare to revise drinking water quality standards, the Central Council for Environmental Pollution Control was consulted in September 1992 “Regarding the addition of items to environmental quality standards for water pollution related to the protection of human health.” In response to the resulting advisory report in January 1993, 15 new items were established and 2 items were revised, and a public notification was issued by the Environment Agency on March 8 that year.

Along with this, among substances for which the status of detection in areas of public waters, etc., does not immediately make them subject to environmental quality standards even though they may be related to the protection of human health, 25 substances deemed to require ongoing accumulation of knowledge were designated as “items to be monitored.” For these substances, water quality in areas of public waters, etc., is to be continuously measured in order to monitor trends. With regard to items to be monitored, guideline values for assessing water quality measurement results were established in accordance with the concept of environmental quality standard items, and prefectural governors were notified.

With regard to environmental quality standard items for the protection of human health, items to be monitored, and associated standard values and guideline values, revisions and additions have subsequently been made, when necessary, based on the accumulation of scientific knowledge.

With regard to for dioxins, environmental quality standards were established for water pollution in 1999, and for sediment in 2002, respectively, based on the Act on Special Measures against Dioxins.

ii) Living Environment Items (excluding section iii)

With regard to the living environment items, environmental quality standards for nitrogen and phosphorus in lakes were established in 1982, and in sea areas in 1993, respectively, from the perspective of measures to address eutrophication.

In addition, environmental quality standards related to bottom layer DO were established in 2016 for lakes and sea areas as an index that is easy for the public to understand intuitively and helps people understand direct impacts on habitats and the reproduction of aquatic organisms such as fish and shellfish, and on the growth of aquatic plants such as seaweed grass. From a similar point of view, target values for coastal water clarity were set as “local environmental targets,” which are expected to be established by local communities.

In 2021, total coliform count was revised to E.coli count, a new hygienic microbial indicator.

iii) Conservation of Aquatic Life

With regard to environmental quality standards for hazardous substances from the perspective of the conservation of aquatic life, consideration began in around 2000, in parallel with the introduction of assessment and management in consideration of the effects on flora and fauna under the Act on the Regulation of Manufacture and Evaluation of Chemical Substances and the Agricultural Chemicals Regulation Act. Based on the description in the second Basic Environment Plan (adopted in December 2000) regarding the necessity to consider environmental quality standards that take into account impacts on aquatic organisms, and based on recommendations regarding the necessity of water quality targets for ecosystem conservation in an environmental performance review of Japan (January 2002) by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Central Council for the Environment was consulted in November 2002 on the “Establishment of environmental quality standards for the conservation of aquatic life.” Consequently, in response to a September 2003 advisory report, the decision was made to establish those environmental quality standards as a part of the living environment items. Such standards were established first for zinc in November that year, bringing the total to three items. Guideline values have also been established for six items to be monitored.

iv) Groundwater

With regard to groundwater, assessment values were established in the initial period by a notice issued by the director general of the Water Quality Bureau (Environment Agency). In 1996, the Central Council for the Environment was consulted on the “Establishment of environmental quality standards for groundwater pollution.” In response to the resulting March 1997 advisory report, environmental quality standards for 23 items were established on March 13 that year. Items to be monitored in groundwater were established in March 1993, in combination with areas of public waters.

With regard to environmental quality standard items and items to be monitored, as well as associated standard values and guideline values, revisions or additions have subsequently been made, when necessary, based on the accumulation of scientific knowledge. Some items differ from those for areas of public waters.

With regard to dioxins, groundwater was also included when environmental quality standards for water pollution were established in 1999 based on the Act on Special Measures against Dioxins.

(c) Reference

・坂本弘道(2012)「水質汚濁に係る環境基準」原案(昭和45年)の設定作業に携わって(その1)、水道公論、2012年1月号、pp.26-38 【NIES保管ファイル】

・坂本弘道(2012)「水質汚濁に係る環境基準」原案(昭和45年)の設定作業に携わって(その2)、水道公論、2012年2月号、pp.36-42 【NIES保管ファイル】

・坂本弘道(2012)「水質汚濁に係る環境基準」原案(昭和45年)の設定作業に携わって(その3)、水道公論、2012年3月号、pp.46-56 【NIES保管ファイル】

・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku_2.pdf 【NIES保管ファイル】

(d) Explanatory Literature

・坂本弘道(2015)「水質汚濁に係る環境基準」草案(昭和45年)の設定作業に携わって、水環境学会誌、38(5)、pp.156-161

・(社)日本水環境学会(1999)日本の水環境行政、ぎょうせい、pp.4-77

・(社)日本水環境学会(2009)日本の水環境行政・改訂版、ぎょうせい、pp.1-108

(2)人の健康の保護に関する環境基準及び要監視項目(公共用水域)

①設定の考え方

(昭和45年3月31日・水質審議会「水質汚濁に係る環境基準の設定の基本方針について(答申)」より)(抜粋)

第1 環境基準設定の基本原則

水質汚濁に係る環境基準(以下単に「環境基準」という。)は、基本的には、次の原則に則して設定するものとする。

ア 環境基準は、公害対策基本法第9条の規定に基づき、国民の健康を保護しおよび生活環境(公害対策基本法第2条第2項でいう生活環境とする。以下同じ。)を保全するうえで維持されることが望ましい基準として設定されるものであること。

イ 環境基準は、公共用水域の水質汚濁防止のために各般にわたり講じられる行政の目標として設定されるものであること。

ウ 環境基準は、国民の健康の保護に係る場合は、常に維持されるべきものであり、また、生活環境の保全に係る場合は、公共用水域が通常の条件の下にある場合において維持されるべきものであること。

エ 環境基準は、諸般の状況にかんがみ、直ちに達成することが困難と考えられる場合においては、達成すべき期限を明らかにし、その期限内における達成が期せられるべきものであること。

第2 環境基準設定の方式(抄)

1 国民の健康の保護に係る環境基準

これについては、国民の健康の保護は、絶対的に確保されるべきものとされていることにかんがみ、全公共用水域につき一律に設定することとする。

(中略)

第4 環境基準の一環として定めるべき事項(抄)

(中略)

1 公共用水域の水質の測定方法

環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行う場合には、次の事項に留意することとする。

(中略)

イ 国民の健康の保護に係る項目については、公共用水域の水量の如何を問わず随時測定するものとすること。

(中略)

2 環境基準の達成期間及び達成の方途

(1)国民の健康の保護に係る環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。

(中略)

第5 環境基準の見直し(抄)

環境基準は、次により適宜改定することとする。

ア 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更および環境上の条件となる項目の追加等

(中略)

ウ 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等

(参考資料)

・昭和45年3月31日・水質審議会「水質汚濁に係る環境基準の設定の基本方針について(答申)」 【NIES保管ファイル】

(平成5年1月18日・中央公害対策審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について(答申)」より)(抜粋)

2.基本的考え方

(1)項目の選定

現在得られている健康影響等に関する知見、公共用水域等における検出状況等から判断して、水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると考えられる物質については、公害対策基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準の項目(以下「環境基準項目」という。)に追加することが適当である。

現在、生産・使用されている化学物質の中から環境基準とすべき項目を選定するに当たり、今回は、科学的知見の現状や内外の検討の動向を踏まえ、水道水質に関する基準について検討がなされた項目を中心に、類似又は関連する化合物で対応を要すると考えられる項目を含め、我が国における当該物質の生産・使用状況や公共用水域等における検出状況等を勘案しつつ、環境基準項目の追加及び既定項目の見直しを検討した。

なお、発がん性のおそれがある物質については、従来環境基準を設定していなかったが、このような物質についても我が国の水道水質に関する基準が設定されたこと等の動きを踏まえ、今回は環境基準項目への追加を検討した。

(2)基準値の設定

環境基準項目の基準値は、我が国、米国及び国際機関において検討され、集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況等をもとに検討した。まず飲料水経由の影響(主として長期間の飲用を想定した影響)については、WHO等が飲料水の水質基準設定に当たって広く採用している方法をもとに、他の暴露源からの寄与を考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水準をもとに安全性を十分考慮するとの観点から、新たな水道水質に関する基準の検討に際し採用された考え方及びその数値を基本とし、さらにその上で、水質汚濁に由来する食品経由の影響(長期間の摂取を想定した影響)についても、現時点で得られている魚介類への濃縮性に関する知見を考慮して、基準値を検討した。

(3)適用方針

人の健康の保護に関する環境基準については、健康への影響という観点から広くみた場合、飲料水経由の影響に加え、魚介類経由の食物摂取による影響、水域からの大気への循環等も考慮する必要があること、さらに、人の健康の保護に関する環境基準の設定が、実質的に水生生物等への影響を含め広く有害物質による環境汚染の防止に資することも念頭におくことが望ましいと考えられることから、これまでどおり河川、湖沼、海域を問わず全ての公共用水域に適用することが適当と考えられる。

(中略)

3.新たな環境基準項目及び基準値(抄)

(中略)

(3)環境基準達成状況の評価

基準値は、主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域等の水質については長期間にわたる平均的なレベルを基準値以下に維持する必要がある。このため、公共用水域における環境基準の達成状況は、基本的には年間平均値により評価することが適当である。ただし、全シアンについては急性毒性が懸念されることから、最高値により評価することが適当である。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値と定めているので、年間を通してすべての測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判断することが適当である。

なお、基準値は、このレベルまでの汚染を許容することを意味するものではなく、現在清浄な水質はできる限り清浄な状態を維持するよう留意するものとする。

(4)自然的原因による検出値の評価

水銀、鉛、ヒ素等については、人為的な原因だけでなく自然的原因により公共用水域等において検出される可能性がある。

この場合、これらの項目についても、基準値自体は自然的原因の場合と人為的原因の場合とで異なる性格のものではないことから、従来より河川において自然的原因によることが明らかな場合に別途評価値を定めていた総水銀を含め、一律の値(総水銀であれば0.0005mg/L以下)を設定することが適当である。

なお、公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮する必要がある。

4.環境基準項目についての今後の措置(抄)

(1)公共用水域等の監視の実施

環境基準項目については、水質汚濁防止法第15条に基づく都道府県知事による公共用水域及び地下水の常時監視の対象として位置づけ、これまでどおり水質の汚濁の状況の把握に努める必要がある。今回の改定によりこれまでよりかなり項目数が増えることから、監視体制の一層の充実が不可欠である。

環境基準の達成状況等を適切に評価するため、測定計画の策定に当たっては、物質の特性、使用状況等を考慮し、年間を通した公共用水域等の状況が的確に把握できるよう配慮すべきである。公共用水域の場合、水域を代表する各地点で各月1回以上の測定が望ましいと考えられるが、水質汚濁の状況、排出水の汚染状態等からみて汚染のおそれの少ない地点については測定回数を減じ、汚染のおそれがある地点の監視を強化すること等により効果的に監視を実施することが適当である。

(中略)

5.要監視項目の設定(抄)

今回、環境基準項目に追加することが適当と判断された物質のほかに、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについては、「要監視項目」として位置づけ、継続して公共用水域等の水質測定を行い、その推移を把握していくことが適当である。

(中略)

要監視項目については、水質測定結果を評価する上での指針値を設定することが適当と考えられ、環境基準項目に準じた考え方で検討すると別表3(略)のとおり設定することが適当である。なお、指針値は、長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であり、一時的にある程度この値を超えるようなことがあっても、直ちに健康上の問題に結びつくものではないことに留意して水質測定結果を評価すべきである。

また、要監視項目の多くは魚介類への濃縮性が低いと考えられるが、濃縮性について更に詳細に検討する必要があると考えられる項目もみられるので、引き続き知見の集積に努める必要がある。

要監視項目については、国及び地方公共団体において、物質の特性、使用状況等を考慮し体系的かつ効果的に公共用水域等の水質測定を行い、その結果を踏まえて必要に応じ水質汚濁の未然防止のための措置を講じるとともに、測定結果を国において定期的に集約し、その後の知見の集積状況も勘案しつつ、環境基準項目への移行等を機動的に検討する必要がある。

(参考資料)

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について(答申)」 【NIES保管ファイル】

(解説文献)

・早水輝好(1993)水質環境基準の改定について、水環境学会誌、16(4)、pp.224-230

②環境基準項目及び基準値(一覧)並びに評価方法(令和3年10月7日現在)

(環境基準項目及び基準値(一覧))

| 項目 | 基準値 | 告示日 | 備考 |

|---|---|---|---|

| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 平成23年10月27日 | 改定 |

| 全シアン | 検出されないこと (定量限界0.1mg/L) | 昭和46年12月28日 | 当初「シアン」から平成5年3月8日に名称変更 |

| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | 改定 |

| 六価クロム | 0.02mg/L以下 | 令和3年10月7日※ | 改定(令和4年4月1日施行) |

| 砒素 | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | 改定 |

| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 昭和49年9月30日 | 改定 |

| アルキル水銀 | 検出されないこと (定量限界0.0005mg/L) | 昭和49年9月30日 | 改定 |

| PCB | 検出されないこと (定量限界0.0005mg/L) | 昭和50年2月3日 | |

| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 平成21年11月30日 | 改定 |

| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 平成26年11月17日 | 改定 |

| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| チウラム | 0.006mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| シマジン | 0.003mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| セレン | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |

| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更 |

| ふっ素 | 0.8mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更 |

| ほう素 | 1mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更・改定 |

| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 平成21年11月30日 | 当初要監視項目から変更 |

| ダイオキシン類(水質)※ | 1 pg-TEQ/L以下 | 平成11年12月27日 | |

| ダイオキシン類(水底の底質)※ | 150 pg-TEQ/g以下 | 平成14年7月22日 |

※ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設定

(備考)

1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2(略)において同じ。

3 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。

4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本産業規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

(評価方法)

(常時監視等の処理基準抜粋)

第2 水質汚濁防止法関係

1.常時監視(法第15条関係)(抄)

(中略)

(3)測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合

1)人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準

①水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の達成状況は、同一測定点(公共用水域にあっては、当該測定点は表層における地点とする。)における年間の総検体の測定値の平均値により評価する。その際、測定値が定量下限値未満であった検体については、定量下限値を用いて平均値を算出することとする。

②ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定点における年間の総検体の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判断する。

③さらに総水銀については、告示別表1備考1及び地下水告示別表備考1において、総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することとされているが、年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に定量下限値未満が含まれていない場合には、総検体の測定値がすべて0.0005mg/Lであることをいい、定量下限値未満が含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37%未満であることをいうものとする。

(中略)

⑤自然的原因による検出値の評価

ア.公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合は、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮すること。

イ.ふっ素及びほう素は自然状態で海水中に高濃度で存在していることから、汽水域等において環境基準を超過している水域が多く存在する。環境基準を超過している汽水域等については、海水の影響の程度を把握し、その他の水域とは別に整理することとする。汽水域等における海水の影響の程度の把握方法及び測定結果の整理の方法についての詳細は「汽水域等における「ふっ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について」(平成11年3月12日環水企第89-2号、環水管第68-2号)によること。

(中略)

2.測定計画(法第16条関係)(抄)

(中略)

イ.測定頻度

(ア)環境基準項目

ア)人の健康の保護に関する環境基準項目については、毎月1日以上各日について4回程度採水分析することを原則とする。このうち1日以上は全項目について実施し、その他の日にあっては、水質の汚濁の状況、排出水の汚染状態の状況等から見て必要と思われる項目について適宜実施することとする。

(以下略)

(参考資料)

・令和3年10月7日・環境省水・大気環境局長「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(環水大水発第2110073号・環水大土発第2110073号) https://www.env.go.jp/hourei/add/e82.pdf 【NIES保管ファイル】

(公共用水域の水質のダイオキシン類の常時監視に関する事務の処理基準抜粋)

1.常時監視の調査測定方法(抄)

公共用水域の水質の常時監視については、「水質調査方法」(昭和46年9月30日付け環水管第30号環境庁水質保全局長通知)に準じて行うこととする。この場合、水域を代表する地点での調査測定が望ましいが、発生源及び排出水の汚濁状態、水域の利水状況等を考慮して、個別水域ごとに効果的な監視体制の整備を図ることとする。

(中略)

公共用水域の水質及び地下水質に係るダイオキシン類の測定は、日本工業規格K0312に定める方法によることとし、調査測定を行う地点の具体的な選定方法等については、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(平成13年5月31日環水企第92号環境省環境管理局水環境部長通知)を参考にして、水環境中のダイオキシン類監視の適切な実施を図ることとする。

公共用水域の水底(海域にあっては平均潮位時に、その他の水域にあっては平水位時において、水底であるものに限る。)の底質の常時監視については、「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」によって行うほか、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について」(平成14年7月22日付け環水企第117号、環水管第170号環境省環境管理局水環境部長通知。以下「施行通知」という。)の記の第3の2「測定方法について」のイ及びウを参考にされたい。また、調査測定を行う地点の具体的な選定方法については、施行通知の記の第3の4「測定地点の選定について」を参考にされたい。

2 調査測定結果の評価方法

水質環境基準の達成状況は、測定地点ごとに年間平均値により評価することとする。

底質環境基準の達成状況は、施行通知の記の第3の4「評価について」に示したように、測定結果ごとに、また、測定地点ごとに評価することとする。

(参考資料)

・平成13年5月31日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」(環水企93号) https://www.env.go.jp/hourei/05/000166.html 【NIES保管ファイル】

・平成14年7月22日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準の改正について」(環水企118号) https://www.env.go.jp/hourei/05/000167.html 【NIES保管ファイル】

・平成17年6月29日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」の一部改正について」(環水企発第050629003号・環水土発第050629003号) http://www.env.go.jp/air/tech/suisitukizyunkaisei0506h17.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成20年4月1日・環境省水・大気環境局長「「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」の一部改正について(通知)」(環水大発第080401002号・環水土発第080401001号) http://www.env.go.jp/air/dioxin/suisitu0804h20.pdf 【NIES保管ファイル】

③項目ごとの基準値及び設定根拠

○カドミウム

1.基準値

(当初)0.01mg/L以下

(現行)0.003mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

3.設定経緯

(当初)

昭和45年3月31日・水質審議会答申

昭和46年12月28日・環境庁告示第59号

(改定)

平成23年7月22日・中央環境審議会答申

平成23年10月27日・環境省告示第94号

4.基礎情報(改定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・物理的性状:(カドミウム)青白色の柔らかい金属塊状物あるいは灰色の粉末で展性があり80℃にすると脆くなり湿った空気に暴露すると光沢を失う、(塩化カドミウム)無色無臭の吸湿性結晶、(酸化カドミウム)無臭で茶色の結晶または非結晶性粉末、(硫酸カドミウム)白色の結晶

・比重:(カドミウム)8.6、(塩化カドミウム)4.1、(酸化カドミウム)6.95(非結晶)、(硫酸カドミウム)4.7

・水への溶解性:(カドミウム)溶けない、(塩化カドミウム)よく溶ける、(酸化カドミウム)溶けない、(硫酸カドミウム)755g/L(0℃)

・環境中での挙動:リン鉱石から生産される化学肥料中の不純物として土壌に拡散される。水への溶解度はpHの影響を受けやすく、懸濁状態又は沈殿状態であっても酸性になると溶解しやすくなる。環境水では主に底質や懸濁物質として存在する。

(2)生産量等

(平成19年)

(カドミウム)生産量1,933t、輸出量847t、輸入量1,455t

(塩化カドミウム)不明

(酸化カドミウム)不明

(硝酸カドミウム)製造・輸入量3,239t

(3)主な用途

(カドミウム)カドミ系顔料、ニッケル・カドミウム電池、合金、メッキ、蛍光体

(塩化カドミウム)写真、メッキ、顔料の製造原料、触媒

(酸化カドミウム)電気メッキ

(硝酸カドミウム)陶磁器着色剤、電池、カドミウム塩の原料

5.毒性情報及び各種基準値(改定時)

・水生生物保全環境基準 目標値設定項目(目標値0.03~10μg/L)

・水道水質基準 0.003mg/L

・食品規格(米に対する基準) 0.4ppm

・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版、2004年) 0.003mg/L

・U.S. EPA飲料水水質基準(2009年版) 0.005mg/L

・EU飲料水水質基準(1998年) 0.005mg/L

※JECFAでは平成22年6月に、カドミウムの半減期が例外的に長いことから、PTWIによる設定よりも暫定耐容月摂取量(PTMI)による設定が妥当であるとの判断に基づき、PTWIを撤回し、新たにPTMIの値を25μg/kg体重/月(1日あたり0.8μg/kg体重)としている。

6.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

<業種別届出排出量(公共用水域)>

(平成18年度)

非鉄金属製造業(625kg)、金属鉱業(36kg)、電気機械器具製造業(4kg)、化学工業(1kg)、窯業・土石製品製造業(0.6kg)、金属製品製造業(0.6kg)

(平成19年度)

非鉄金属製造業(524kg)、金属鉱業(29kg)、電気機械器具製造業(2kg)、金属製品製造業(0.9kg)、化学工業(0.6kg)、窯業・土石製品製造業(0.1kg)

(平成20年度)

非鉄金属製造業(478kg)、金属鉱業(20kg)、電気機械器具製造業(2kg)、金属製品製造業(1kg)、化学工業(0.6kg)、窯業・土石製品製造業(0.2kg)

(注)一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、下水道業を除く。

7.環境中における検出状況(改定時)

<公共用水域>(基準値0.003mg/L)

(平成16年度)測定4,587地点、検出55地点、超過7地点、10%超過55地点

(平成17年度)測定4,485地点、検出41地点、超過9地点、10%超過41地点

(平成18年度)測定4,450地点、検出52地点、超過5地点、10%超過52地点

(平成19年度)測定4,400地点、検出39地点、超過4地点、10%超過39地点

(平成20年度)測定4,310地点、検出33地点、超過6地点、10%超過33地点

<地下水>(基準値0.003mg/L)

(平成16年度)測定3,247地点、検出14地点、超過2地点、10%超過14地点

(平成17年度)測定3,092地点、検出10地点、超過2地点、10%超過10地点

(平成18年度)測定3,166地点、検出13地点、超過3地点、10%超過13地点

(平成19年度)測定3,160地点、検出6地点、超過3地点、10%超過6地点

(平成20年度)測定2,871地点、検出4地点、超過1地点、10%超過4地点

8.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)

厚生省の「飲料水中のカドミウムの暫定基準設定のための調査研究」の報告によると、飲料水中のカドミウムは0.01ppm以下であるべきであると結論している。その根拠としては、まず第1に、地表水及び地下水において亜鉛の1/100~1/150程度量のカドミウムが含まれており、飲料水の基準は亜鉛が1ppm以下となっているので、この場合0.01ppm以下のカドミウムが含まれていると推定される。第2に、自然界のカドミウムは通常、飲料水および各種の飲食物に含まれた形で、人間及び動物に摂取され、その大部分は体外に排泄される。しかしながら、その1部分は、消化管より吸収されて、血中に移行し、そして通常その殆どは尿とともに、体外に排泄されるが、吸収された量が、尿中に排泄される量を超えた場合に、カドミウムは体内に蓄積され、いろいろの悪影響を起こすものと考えられる。第3に、飲料水中のカドミウムの許容量について諸外国の例をみると、WHO国際基準、アメリカ基準、ソビエト基準では0.01ppmとされており、またWHOヨーロッパ基準では0.05ppmとされている。以上の結果とりあえず、わが国における飲料水中のカドミウム含有量の暫定基準は、0.01ppm以下としている。

なお、上水道の浄水過程においてもカドミウムを除去することは困難である。

また、魚類、稲等動植物におけるカドミウムの蓄積のメカニズムについては、現在のところまだ明らかではないが、とりあえず、飲料水の基準程度であれば問題はないと考える。

以上の点からして、カドミウムは0.01ppm以下であることが適当と考えられる。

(平成5年・見直し検討時)(専門委員会配付資料抜粋)

WHOにおいては新たな知見を含めて検討がなされたが、水道水質に関する基準の改定案は微量重金属調査研究会(1970)をもとに現行どおり0.01mg/L以下としており、現行の環境基準値も水道水質基準を踏まえて設定されていることから、今回は改定しない。

(平成23年・改定時)(答申抜粋)

1.はじめに(抄)

(中略)

カドミウムについては、FAO/WHO合同食品規格委員会において、平成18年7月に精米を始めとする食品群に対する基準が設定され、国内では食品安全委員会において、平成20年7月にカドミウムの耐容週間摂取量(TWI)が設定された。このような状況を踏まえ、食品衛生法に基づくカドミウムの規格基準が見直され平成22年4月に公布された※他、環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準のうち、農用地の土壌に係るカドミウム基準が見直され平成22年6月に公布された。また、水道法に基づく水質基準についてもカドミウムの基準値が見直され平成22年4月に公布されたところである。

今回は、新たな毒性情報が明らかとなったカドミウムに関する基準値の見直しについて検討し、報告をとりまとめた。

※原文に変更を加えている

(中略)

3.検討結果

(1)水道水質基準及び土壌環境基準(農用地)の改訂等を踏まえた検討

平成20年7月に食品安全委員会より示された耐容週間摂取量(7μg/kg体重/週)は、国内外における多くの疫学調査や動物実験による知見のうち、特に、一般環境における長期低濃度ばく露を重視し、日本国内におけるカドミウム摂取量が腎近位尿細管機能に及ぼす影響を調べた2つの疫学調査結果を主たる根拠として設定された。

平成22年4月の水道水の水質基準改定においては、平成20年に見直された食品安全委員会による食品健康影響評価結果を用いて、水質基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lに強化している。また、同評価結果を用いた食品規格基準の改正により、0.4mg/kgを超えるカドミウムを含む米が、公衆衛生の見地から販売等が禁止される食品に位置付けられることを踏まえ、土壌の汚染に係る環境基準についても、米1kgにつき0.4mg以下であることという内容で平成22年6月に公布された。

カドミウムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.01mg/Lを0.003mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても公共用水域等の検出状況から見て、従来通り水質環境基準健康項目とすることが適当である。

(中略)

イ 基準値

カドミウム汚染地域住民と非汚染地域住民を対象とした疫学調査結果から、14.4μg/kg体重/週以下のカドミウム摂取量は人の健康に悪影響を及ぼさない摂取量であり、別の疫学調査結果から、7μg/kg体重/週程度のカドミウムばく露を受けた住民に非汚染地域の住民と比較して過剰な近位尿細管機能障害が認められなかったことを受け、カドミウムの耐容週間摂取量は総合的に判断して7μg/kg体重/週とすることが妥当とした食品安全委員会の評価結果注)を用いると、耐容一日摂取量は1μg/kg体重/日となる。カドミウムのばく露経路のうち、水より摂取する割合を10%、体重50kg、飲用水量2L/日として、基準値を0.003mg/Lとした。

注)食品安全委員会 評価書

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20090109006

9.参考資料

・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.259-265 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

・平成23年7月22日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2301.pdf 【NIES保管ファイル】

○全シアン

1.基準値

検出されないこと(定量限界0.1 mg/L)

2.測定方法

日本産業規格K0102の38.1.2(日本産業規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ)及び38.2に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

3.設定経緯

(当初)

昭和45年3月31日・水質審議会答申

昭和46年12月28日・環境庁告示第59号(名称:シアン)

(名称変更)

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号(名称:全シアン)

4.基礎情報(名称変更時、調査報告書より)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等(シアン化物)

・通常金属シアン化物、すなわちシアン化水素HCNの塩のことを言う。

・シアン化水素は非常に弱い酸で、揮発性を持つ。

・アルカリ金属、アルカリ土類、タリウム(Ⅰ)などの塩はイオン性結晶であり、水に可溶で、水溶液は加水分解のため強いアルカリ性を示す。

・銅、亜鉛、カドミウム、鉛(Ⅱ)などは共有結合性の強い難溶性の結晶である。鉄(Ⅱ)、鉄(Ⅲ)などはシアン錯塩のみが知られている。

・有機シアン化物は一般にニトリルと呼ばれ、CN-、HCNを遊離することはごく稀である。

・環境中のシアン化物の起源はほとんどが人為のものであるといってよい。

・シアン化水素、シアン化アルカリなどは、水中でHCNとCN-となって共存しているが、中性付近では大部分がHCNの形をとっており、pHの上昇とともにCN-の形に移行する。HCNの形のものは空気中に揮散しやすいがCN-の形のものは揮散しにくい。水中のHCN、CN-はかなり不安定であり、水と反応してギ酸やアンモニアを生ずる。

・シアン化物のうち、重金属のシアノ錯体は一般的には難溶性であるために、水質汚染を起こす対象にはなりにくい。

(2)生産量等

・シアン化ナトリウム:29,152t(平成元年)

(3)主な用途

・シアン化水素:アクリロニトリル、アクリル酸樹脂、乳酸その他の有機合成原料、農薬・殺鼠剤の原料

・シアン化ナトリウム:金の青化製錬、顔料の原料、非鉄金属からの銅・銀の抽出、メッキ、医薬品など

5.毒性情報及び各種基準値(名称変更時、調査報告書より)

(1)環境水水質基準

・水産用水基準(1965) <0.01ppm

・EPA(1982) 3.77mg/L

(2)飲料水水質基準

・WHO(1971) <0.05ppm

・USPHS(1962) <0.01ppm(給水停止処置基準)、<0.2ppm(飲料不適基準)

・水道水質基準 検出されないこと(<0.01ppm)

6.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)

シアンの経口致死量については、人間の事故による事例、動物実験の結果に基づく考察等により、ほぼKCNでは、150mg/人~300mg/人と考えられており、これをCN-に換算した場合、60mg/人~120mg/人がLD50の致死量と考えられる。またこれについては、さらに37.8mg/人という低い値を致死量とする説もある。

シアン等の劇物については、通常100倍程度の安全率を見込み、その許容限度を1mg/人と定めることが出来る。通常、人間が一回に飲料する水の量は500ml程度であるから、飲料時における許容濃度は一応2mg/L、すなわち2ppmと考えられよう。水道水についてはこれに、さらにどの程度の安全率を見込むかについては諸説がある。諸外国の例をとればヨーロッパのWHO基準では0.2ppm、ソ連では0.1ppm、アメリカでは0.01ppmと、まちまちである。わが国の飲料水の水質基準は、この中でも比較的厳しいアメリカのUSPHSの飲料水水質基準を参考として0.01ppmと定めている。すなわち、この値は、現在のJIS規格に基づく測定では検出限界値以下である。

なお、シアンについては、上記の水道等飲料水に対する配慮のみならず、環境衛生等国民健康の面からしても公共用水域の水質については、検出されないこと、と定めることが適当である。

(平成5年・名称変更時)(専門委員会配付資料抜粋)

WHOにおいては新たな知見を含めて検討がなされたが、水道水質基準について基準の継続性を考慮して、現行値どおり0.01mg/L以下としている。ただし検査方法を変更して、従来はシアンイオンのみを測定していたものを、塩素消毒の際に生成される塩化シアンを含めて検査することとしている。

公共用水域等においては、工場・事業場から金属とシアンの錯体が主に排出されることを踏まえ、これらを含めたシアン化合物を測定することとしており、検出限界を0.1mg/Lに定めて「検出されないこと」をもって環境基準としている。この方法では塩化シアンの測定はできないが、塩化シアンは一般的に不安定で環境中では存在しにくいものと考えられる。一方、人の健康への影響をもたらすのは主として無機シアンであるが、工場排水起源のシアンを把握して水質を管理するためには現行どおりシアン錯体を含めたシアン化合物を測定する方法を用いた方が望ましいと考えられる。WHO飲料水水質ガイドラインでは、無機シアンとして従来の0.1mg/Lから0.07mg/L(人の体重50kgに換算すると0.06mg/L)に改定される見込みであるが、わが国において無機シアンを含んだシアン化合物として、従来どおり「検出されないこと」(検出限界0.1mg/L)という環境基準を維持することは概ね妥当と考えられる。

なお、項目の名称を、水道水質に関する基準と区別するため、分析法として採用しているJISの呼称を用いて「全シアン」と変更する。また、シアンについては急性毒性も懸念されることから、基準値は現行どおり最高値で設定する。

7.参考資料

・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】

・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.168-175 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

○鉛

1.基準値

(当初)0.1mg/L以下

(現行)0.01mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0102の54に定める方法

3.設定経緯

(当初)

昭和45年3月31日・水質審議会答申

昭和46年12月28日・環境庁告示第59号

(改定)

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

4.基礎情報(改定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・蒼白色の柔らかい金属、酸化皮膜形成(不動態)、化合物中で+2価、+4価

・融点327℃、沸点1,750℃、海水濃度0.003μg/L程度、平均地殻存在量13mg/kg

(2)生産量等

(平成元年度)

・金属鉛 生産量260,000t、輸出量25,000t、輸入量78,400t

(3)主な用途

・金属鉛:鉛管、鉛板、蓄電池、電線被覆、はんだ、活字

・二酸化鉛:ゴムの硬化剤

・硝酸鉛:マッチ、爆薬

5.毒性情報及び各種基準値(改定時)

(1)発がん性評価

・IARC 無機鉛:グループ2B、有機鉛:グループ3

・U.S. EPA グループB2

(2)各種基準値

・水道水質基準(新) 0.05mg/L(長期的目標値0.01mg/L)

・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.05mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.01mg/L

・U.S. EPA飲料水水質基準 Action Level 0.015mg/L、MCLG Zero mg/L

・EC MAC 0.05mg/L

・カナダ MAC 0.05mg/L、OG 0.001mg/L

6.魚介類への濃縮性(改定時)

・濃縮性は中程度と考えられるが、さらに詳細な検討が必要。

7.環境中における検出状況(改定時)

(平成2年度)

<公共用水域>

25,520検体中0.1mg/Lを3検体超過、最大値0.17mg/L、0.01mg/Lで285検体超過(超過率1.1%)

8.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)

急性中毒として可溶性鉛塩の経口致死量は、成人で10gである。鉛の人体に対する毒性は、急性的なものよりは、累積的毒性であるが、すべての人に安全であると見做し得る摂取量は明らかにされていない。AWWA(アメリカ合衆国水道協会)では、鉛の人体における蓄積は、1日当たり0.3mgから1.0mgの間にあるとしており、摂取量が1.0mgを超えると明らかに排出量を上廻って体内に蓄積されるようになる。

また、好気性バクテリアに対する有毒濃度は1.0ppmであり、バクテリアによる有機物の分解は0.1~0.5ppmの鉛によって抑止されるという報告もある。

我が国の「水質基準に関する省令」(厚生省令41年)では飲料水中の鉛の含有量は0.1ppm以下に定ており、上水道の浄水過程で鉛を除去、分解することは困難であることなどから考えて、公共用水域の水質は、飲料水水質と同程度以下の含有であるべきであると考えられる。

(平成5年・改定時)(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ、幼児に対する暫定耐用週間摂取量0.025mg/kg/week(JECFA(1987)、Zieglerら(1978)、Ryuら(1983))をもとに、TDI相当値0.0035mg/kg/day。

幼児体重を5kg、飲料水寄与率を50%、1日あたりの飲料水摂取量を0.75Lとすると、計算値0.0117mg/Lとなり、これより水質評価値0.01mg/L。

水道水質基準においては、USEPA(1991)の算出式をもとにLacey (1985)、Maes (1991)のデータより、子供、乳児について血中鉛濃度10μg/L以下となるレベルから水道水質基準値0.05mg/Lとしている。

(中略)

8.対処方針(案)

新しい評価値としては、Ryuら(1983)をもとに0.01mg/Lが得られるが、水道水質に関する基準としては、日本人の血液中の鉛濃度・暴露量が世界的にみても低いレベルにあることを考慮して0.05mg/L以下とし、鉛毒性の蓄積性を考慮して長期的目標値を0.01mg/Lと設定している。

環境基準値としては、鉛毒性の蓄積性、鉛管からの溶出により環境水中の濃度より水道水中の濃度が高くなる可能性があることなどから、0.01mg/Lに設定するのが適当と考えられる。

なお、鉛は自然界にも広く存在することから、公共用水域等において自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、評価に当たってこのことを十分考慮することとする。

9.参考資料

・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.243-249 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

○六価クロム

1.基準値

(当初)0.05mg/L以下

(現行)0.02mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)

1 日本産業規格K0102の65.2.1に定める方法による場合

原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。

2 日本産業規格K0102の65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(日本産業規格K0102の65.の備考11のb)による場合に限る。)

試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。

3 日本産業規格K0102の65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合

2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。

3.設定経緯

(当初)

昭和45年3月31日・水質審議会答申

昭和46年12月28日・環境庁告示第59号

(改定)

令和3年7月19日・中央環境審議会答申

令和3年10月7日・環境省告示第62号(令和4年4月1日施行)

4.基礎情報(改定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・外観:(クロム)灰色粉末、(重クロム酸アンモニウム)橙色~赤色・結晶、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))橙色~赤色・結晶、(クロム酸ナトリウム)黄色/吸湿性結晶(無水物)・黄色/潮解性結晶(四水和物)、(重クロム酸ナトリウム(二クロム酸ナトリウム))赤色~橙色/吸湿性結晶(無水物)・赤色~橙色/潮解性結晶(二水和物)、(酸化クロム(三酸化クロム))無臭/暗赤色・潮解性結晶/薄片/顆粒状粉末、(クロム酸ストロンチウム)黄色・結晶性粉末、(クロム酸亜鉛)黄色・結晶性粉末、(クロム酸カリウム)黄色結晶

・融点:(クロム)1,900℃、(重クロム酸アンモニウム)180℃で分解、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))398℃・500℃で分解、(クロム酸ナトリウム)762℃(無水物)、(重クロム酸ナトリウム(二クロム酸ナトリウム))357℃・400℃で分解(無水物)、(酸化クロム(三酸化クロム))197℃・250℃以上で分解、(クロム酸ストロンチウム)分解する、(クロム酸亜鉛)316℃・440℃以上で分解、(クロム酸カリウム)968℃

・沸点:(クロム)2,642℃、(クロム酸カリウム)1,000℃

・密度:(クロム)7.15g/cm3、(重クロム酸アンモニウム)2.15g/cm3、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))2.7g/cm3、(クロム酸ナトリウム)2.7g/cm3(無水)、(重クロム酸ナトリウム(二クロム酸ナトリウム))2.5g/cm3(無水)・2.348g/cm3(25℃)(二水和物)、(酸化クロム(三酸化クロム))2.7g/cm3、(クロム酸ストロンチウム)3.9g/cm3、(クロム酸亜鉛)3.4g/cm3、(クロム酸カリウム)2.73g/cm3(18℃)

・水溶解性:(クロム)不溶、(重クロム酸アンモニウム)36g/100mL(20℃)(よく溶ける)、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))12g/100mL(20℃)(よく溶ける)、(クロム酸ナトリウム)53g/100mL(20℃)(よく溶ける)(無水物)・可溶(四水和物)、(重クロム酸ナトリウム(二クロム酸ナトリウム))236 g/100mL(20℃)(非常によく溶ける)(無水物)・可溶(二水和物)、(酸化クロム(三酸化クロム))61.7g/100mL(よく溶ける)、(クロム酸ストロンチウム)0.12g/100mL(15℃)(溶けにくい)、(クロム酸亜鉛)不溶、(クロム酸カリウム)62.9g/100mL(20℃)(よく溶ける)

・溶解性(その他):(クロム)希塩酸:反応・硫酸:反応、(重クロム酸アンモニウム)酸:反応、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))酸:反応、(クロム酸ナトリウム)アルコール:僅かに可溶(四水和物)、(酸化クロム(三酸化クロム))硫酸:可溶、(クロム酸ストロンチウム)希塩酸:可溶・硝酸:可溶・酢酸:可溶、(クロム酸カリウム)アルコール:不溶

・環境中での挙動:

クロムは、主としてクロム鉄鉱(FeO・Cr2O3)として産出される。天然中に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは人為起源であるとみられる。

水域において、溶解性六価クロムの主な化学種は、HCrO4-及びCrO42-であり、その割合はpHに依存する。高濃度(0.4gCr/L超)では、2量体(例えば、HCr2O7-やCr2O72-)を形成する。環境中に存在する六価クロムの化学種は、三価クロムよりも溶解性は高いが、バリウムイオンが存在すると相対的に溶けにくいバリウム塩を生成する。このような塩の生成は、環境中における六価クロムの溶解性を制限する。

水域における全クロムの多くは、粒子状で存在する。

六価クロムの三価クロムへの還元は、表層水ではある程度起こり、特に酸素が欠乏した環境下で起こる。Fe(II)や有機物が多い環境下では、還元されやすい。

三価クロムは、通常の環境条件では容易に、又は直ちに六価クロムへ酸化されない。三価クロムの酸化は、酸性溶液中では鉱物表面へアニオン吸着した六価クロムにより制限され、中性からアルカリ性の溶液中ではCr(OH)3の沈殿を生じるために制限される。

六価クロムは、懸濁態や底質の正に帯電した部分へ吸着する。六価クロムの吸着は、pHが高くなり溶解性の陰イオンと競合すると減少する。

地下水では、六価クロムの還元は低酸素濃度の状態や還元状態において起こる。地下水中の酸化マンガンは、三価クロムを溶解性の高い六価クロムへ酸化するが、酸化マンガン濃度が十分でない場合には、水溶性の三価クロムを酸化しない。

底質中の六価クロムは、主にオキソアニオンとして存在し、好気的な条件下では移動性は大きい。六価クロムの三価クロムへの還元は、嫌気的な条件下で起こる。

(2)生産量等

(平成30年度)

・酸化クロム 製造・輸入量:7,000t以上~8,000t未満

・重クロム酸カリウム 製造・輸入量:1,000t未満

・クロム酸ストロンチウム 製造・輸入量:1,000t未満t

(3)主な用途

(重クロム酸アンモニウム)グラビア印刷の写真製版、染料・染色、有機合成の酸化剤・触媒

(重クロム酸カリウム)顔料の原料、染色用剤、酸化剤・触媒、マッチ・花火・医薬品などの原料、着火剤

(クロム酸ナトリウム)酸化剤

(重クロム酸ナトリウム)クロム化合物の原料、顔料・染料などの原料、酸化剤・触媒、金属表面処理、皮なめし、防腐剤、分析用試薬

(クロム酸)顔料の原料、窯業原料、研磨材、酸化剤、メッキや金属表面処理

(クロム酸ストロンチウム)塗料や絵の具の原料

(クロム酸亜鉛)錆止め塗料の原料

(クロム酸カリウム)クロム酸塩の製造、酸化剤、媒染剤、顔料、インキ

5.毒性情報及び各種基準値(改定時)

・WHO飲料水水質ガイドライン(第4版) 0.05mg/L(総クロム)(毒性データに不確実性があるため暫定値)

・Codexナチュラルミネラルウォーターに関するコーデックス規格 0.05mg/L(総クロム)

・EU飲料水指令 0.05mg/L(総クロム)

・U.S. EPA水質環境基準 0.05mg/L(総クロム)、飲料水基準 0.1mg/L(総クロム)

6.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

<業種別届出排出量(六価クロム化合物;公共用水域)>

(平成25年度)

パルプ・紙・紙加工品製造業(1,098kg)、鉄鋼業(140kg)、金属製品製造業(133kg)、非鉄金属製造業(98kg)、プラスチック製品製造業(56kg)、輸送用機械器具製造業(47kg)、化学工業(29kg)、繊維工業(13kg)、金属鉱業(11kg)

(平成26年度)

パルプ・紙・紙加工品製造業(1,100kg)、鉄鋼業(165kg)、金属製品製造業(132kg)、非鉄金属製造業(112kg)、輸送用機械器具製造業(47kg)、プラスチック製品製造業(43kg)、化学工業(37kg)、繊維工業(25kg)、金属鉱業(14kg)

(平成27年度)

パルプ・紙・紙加工品製造業(1,090kg)、鉄鋼業(150kg)、非鉄金属製造業(111kg)、金属製品製造業(94kg)、輸送用機械器具製造業(58kg)、化学工業(30kg)、繊維工業(30kg)、プラスチック製品製造業(16kg)、金属鉱業(14kg)

(平成28年度)

パルプ・紙・紙加工品製造業(1,110kg)、鉄鋼業(175kg)、金属製品製造業(84kg)、非鉄金属製造業(80kg)、輸送用機械器具製造業(52kg)、化学工業(28kg)、繊維工業(23kg)、プラスチック製品製造業(20kg)、金属鉱業(13kg)

(平成29年度)

パルプ・紙・紙加工品製造業(280kg)、鉄鋼業(159kg)、金属製品製造業(108kg)、非鉄金属製造業(82kg)、輸送用機械器具製造業(53kg)、繊維工業(20kg)、金属鉱業(14kg)

(注)審議会答申より公共用水域への10kg/年以上の業種別届出排出量を抜粋。ただし下水道業、一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業を除く。

7.環境中における検出状況(改定時)

<公共用水域>(基準値0.02mg/L)

(平成27年度)測定3,892地点、検出6地点、超過0地点、超過率0%

(平成28年度)測定3,918地点、検出2地点、超過0地点、超過率0%

(平成29年度)測定3,906地点、検出6地点、超過0地点、超過率0%

(平成30年度)測定3,820地点、検出6地点、超過0地点、超過率0%

(令和元年度)測定3,785地点、検出0地点、超過0地点、超過率0%

<地下水>(基準値0.02mg/L)

(平成27年度)測定2,625地点、検出3地点、超過2地点、超過率0.09%

(平成28年度)測定2,708地点、検出4地点、超過1地点、超過率0.04%

(平成29年度)測定2,673地点、検出2地点、超過0地点、超過率0%

(平成30年度)測定2,664地点、検出1地点、超過1地点、超過率0.04%

(令和元年度)測定2,640地点、検出4地点、超過1地点、超過率0.04%

8.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)

クロムの経口致死量はうさぎ一匹当り2gとシアン等に比較してその毒性は少ない。

一般的に、0.1ppmを超えると吐き気がしたり、ひどい時には腸、じん臓等を犯したり、皮膚を腐蝕させたりするが、0.1ppm以下だと無害だといわれている。「厚生省令」では、飲料水中のクロム(6価)は安全性を見込んで0.05ppm以下としている。

クロムは、浄水過程において除去することが困難なため、国民の健康の面からも、公共用水域においては、飲料水の基準程度が適当と考えられる。

(平成5年・見直し検討時)(専門委員会配付資料抜粋)

WHO飲料水水質ガイドライン改定案(第2版ドラフト)においては、毒性は六価のクロムの値を用い、三価のクロムは十分な毒性評価ができないが、安全側で判断するために全クロムとしての新しいガイドライン案を従来の0.05mg/Lのままで暫定値として設定している。また、水道水質に関する基準においては、クロムの毒性については従来どおり六価のものに着目することが妥当として現行どおり六価クロムとして0.05mg/L以下としている。これらのことを勘案し、環境基準値も従来どおり六価クロムとして0.05mg/L以下と設定する。

(令和3年・改定時)(答申抜粋)

2.検討事項

平成30年9月に、内閣府食品安全委員会において、六価クロムのTDIが1.1μg/kg体重/日と評価されたことを受けて、令和2年4月に水道水質基準の基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正された。このような状況を踏まえて、水質環境基準健康項目の基準値の見直しを行った。

水質環境基準健康項目及び要監視項目の選定の考え方については、令和2年中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申)」(令和2年5月中央環境審議会)の2.(2)に記載された考え方を基本とした。

3.検討結果(抄)

(1)水道水質基準の改正等を踏まえた検討

六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lを0.02mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても、公共用水域等における検出状況からみて、従来通り水質環境基準健康項目とすることが適当である。

1)基準値の導出根拠

内閣府食品安全委員会において、2年間飲水投与試験においてみられた、雄マウスの十二指腸のびまん性上皮過形成に基づき算出したBMDL10値0.11mg/kg体重/日を基準点とし、不確実係数100を適用して、六価クロムのTDIが1.1μg/kg体重/日と設定された。

また、水道水質基準の改正においては、食品中のクロムは三価の状態で存在するとされているが、飲料水以外からの六価クロムの摂取経路が確かに無いとは言えないため、水の飲用の寄与率は60%とするのが適当とされた。

これらの結果を踏まえ、六価クロムのTDI 1.1μg/kg体重/日に対し、水の飲用に係る寄与率を60%、体重50kg、1日当たりの摂取量2L/日として、基準値を0.02mg/Lとした。

(以下略)

9.参考資料

・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.250-258 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

・令和3年7月19日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第6次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t09-r0302.pdf 【NIES保管ファイル】

○砒素

1.基準値

(当初)0.05mg/L以下

(現行)0.01mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法

3.設定経緯

(当初)

昭和45年3月31日・水質審議会答申

昭和46年12月28日・環境庁告示第59号

(改定)

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

4.基礎情報(改定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・灰色、金属光沢のもろい結晶、乾燥した空気中、常温では安定

・加熱すると多くの金属と反応しヒ化物となる

・+5、+3、-3価で存在、比重5.73、融点817℃(36atm)

・一般水域において0.001~0.008mg/L程度ヒ酸(H3A5O4)として存在

・海水濃度2.3μg/L程度(ヒ酸(H3AsO4)として存在)

・平均地殻存在量1.8mg/kg 土壌中ではヒ酸として鉄、アルミニウムの酸化物に吸着

(2)生産量

(平成元年、推定)

・金属ヒ素42t、ヒ酸(H3AsO4)約100t

(3)主な用途

・金属ヒ素:半導体材料(高純度)、合金添加(低純度)

・亜ヒ酸:農薬、殺鼠剤、漁網・皮革の防腐剤

・ヒ酸:木材防腐剤、医薬品原料

5.毒性情報及び各種基準値(改定時)

(1)発がん性評価

・IARC グループ1

・U.S. EPA グループA

(2)各種基準値

・水道水質基準(新) 0.01mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.05mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.01mg/L(暫定)

・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.05mg/L(暫定)、MCLG Zero mg/L(暫定)

・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.022μg/L(飲料水及び水生生物経由)

・EC MAC 0.05mg/L

・カナダ MAC 0.05mg/L、OG 0.005mg/L

6.魚介類への濃縮性(改定時)

水中におけるヒ素の化学的挙動は複雑であり、溶解性の存在状態は様々である。ヒ素の各存在状態における相対的な毒性も生物種によって大きく異なる。低位にある水生生物は魚よりも濃縮性が高い可能性があるが、高位の水生生物では、各種の知見から生物濃縮係数を求めると300~3,000程度の値が得られ、体内代謝が早いとの知見もある。

濃縮性は中程度と考えられるが、さらに詳細な検討が必要。

7.環境中における検出状況(改定時)

(平成2年度)

<公共用水域>

23,289検体中3検体で0.05 mg/Lを超過(最大値0.08 mg/L)、152検体で0.01 mg/Lを超過(超過率0.7%)

8.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)

砒素の経口致死量は成人で100~130mgであり、5~50mgで急性中毒をおこすといわれている。砒素の場合は、急性中毒はさることながら蓄積による慢性中毒が問題である。慢性中毒は一般に飲料水として常用している場合(参考)(1)(略)のように0.21~1.4ppm以上含有されていると、その危険があるといわれている。「厚生省令」によると飲料水中の砒素は安全性を見込んで0.05ppm以下となっている(参考)(2)(略)。また、浄水過程において砒素を除去することはほとんど困難である。

砒素の蓄積の危険性からいって、飲料水のみならず、その他公共用水域においても、飲料水と同程度の基準が適当と考えられる。

(平成5年・改定時)(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ暫定1日耐用摂取量(TDI相当値)0.002mg/kg/day(JECFAによる)をもとに、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を20%とすると、計算値0.01mg/Lとなり、これより、水質評価値0.01mg/L。

(中略)

8.対処方針(案)

新しい評価値としてGranthamら(1977)、Cebrianら(1983)をもとに0.01mg/Lが得られ、水道水質に関する基準も0.01mg/Lに改定される見込みである。現行の環境基準値も水道水質に関する基準を踏まえて設定されていることから、環境基準値についても0.01mg/L以下とすることが適当と考えられる。

なお、ヒ素は自然界にも広く存在することから、公共用水域等において自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、評価に当たってこのことを十分考慮することとする。

9.参考資料

・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.266-273 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

○総水銀及びアルキル水銀

1.基準値

(当初閣議決定時)検出されないこと(メチル水銀として)

(当初告示)総水銀:検出されないこと(定量限界0.02mg/L)、アルキル水銀:検出されないこと(定量限界0.001mg/L)

(現行)総水銀:0.0005mg/L以下、アルキル水銀:検出されないこと(定量限界0.0005mg/L)

2.測定方法

(総水銀)昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

(アルキル水銀)昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

3.設定経緯

(当初:メチル水銀)

昭和45年3月31日・水質審議会答申

昭和45年4月21日・閣議決定

(改定:メチル水銀を総水銀とアルキル水銀に改める)

昭和45年5月29日・閣議決定

昭和46年12月28日・環境庁告示第59号

(再改定)

昭和49年4月・中央公害対策審議会答申

昭和49年9月30日・環境庁告示第63号

4.基礎情報(水銀として)(見直し検討時、調査報告書より)

(1)物理化学的性状

・常温で液状のただ一つの金属。銀白色、金属光沢を有する重い液体。固体はスズ白色、金属光沢をもち、すこぶる展性、延性に富む。純水銀は乾燥気中、常温で安定。塩素とは常温で激しく反応する。濃硝酸には溶けるが、希硝酸・塩酸には不溶。金、銀、銅、亜鉛、カドミウム、スズ、鉛など多くの金属とアマルガムを形成する。

・比重13.59、融点38.87℃、沸点356.58℃、溶解度2×10-6g/100mL

(2)生産量等

(平成元年)

(水銀)生産量:6,151kg、輸出:205t、輸入:92t

(塩化第二水銀)生産量:30.5t

(酸化第二水銀)生産量:83.5t

(3)主な用途

(水銀)

・乾電池、水銀塩類の原料、蛍光灯、歯科用・合金用アマルガムの原料として用いられる。

(塩化第二水銀)

・塩化ビニル生産の触媒、マンガン電池の陰極用、殺菌剤・防腐剤・駆除剤などの医薬品

(酸化第二水銀)

5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時、調査報告書より)

・水産用水基準 <0.004mg/L(全水銀)

・WHO飲料水水質ガイドライン(1971) 1µg/L

・U.S. EPA飲料水水質基準(1973) 2µg/L

・FAO/WHO・PTWI(1989) 200µg(メチル水銀)

6.魚介類への濃縮性(見直し検討時、調査報告書より)

・塩化水銀:植物で18~8,537、貝類で190~664、水生昆虫で138~19,600、魚類で5~26

・メチル水銀化合物:植物で8~2,950、水生昆虫で2,460~8,470、魚類で222~8,033

7.基準値の根拠の概要

(昭和45年・当初設定時(メチル水銀))(審議会配付資料抜粋)

1.国民の健康に係る項目(抄)

(2)メチル水銀

メチル水銀はその蓄積により水俣病のごとき神経系統の疾病の原因となることが判明しており、過去の発症は主としてメチル水銀等を多量に蓄積した魚介類を反復摂取することにより生じている(参考(略)参照)。このように長期間にわたる蓄積という点に着目するとメチル水銀は「検出されないこと」が望ましい。また上水道においても、浄水処理過程での除去・分解は困難である。

以上の点からして、メチル水銀は「検出されないこと」とするのが適当と考えられる。

(中略)

別表1 国民の健康に係る環境基準

(項目)メチル水銀

(基準値)検出されないこと

(測定方法)昭和43年7月29日経済企画庁告示第7号に規定するガスクロマトグラフ法および薄層クロマトグラフ分離ジチゾン比色法の両方法

(昭和45年・改定時(アルキル水銀、総水銀))(審議会配付資料抜粋)

1 基準値(抄)

(1)下記の項目、基準値、および測定方法を別表1 人の健康に係る環境基準に加える。

(項目)アルキル水銀

(基準値)検出されないこと

(測定方法)昭和43年7月29日経企庁告示第7号に規定するガスクロマトグラフ法および薄層クロマトグラフ分離ジチゾン比色法

(項目)総水銀

(基準値)検出されないこと

(測定方法)ジチゾン吸光光度法(別添1(略))

注)メチル水銀の項目、基準値および測定方法は削除する。

(中略)

2 具体的数値の設定について(抄)

(1)アルキル水銀

アルキル水銀のうち、メチル水銀については、水俣病等を通じて、その毒性が明らかにされ、水質環境基準として既に「検出されないこと」と定められている。しかし、下表(略)のようにアルキル水銀の急性毒性は、むしろ炭素数の増加と共に強くなる。また慢性毒性については、国立衛生試験所の池田氏によるとエチル水銀はメチル水銀の1~2割低いとされ、神戸大喜田村教授の研究では各アルキル水銀のうちメチル水銀の慢性毒性が最も強く、エチル水銀はそれより1~3割低く、さらに炭素数の増加と共に慢性毒性は減少するとされている。

以上のことから、エチル水銀等その他のアルキル水銀もメチル水銀と大差ない毒性を持つと考えられ、またそれらが公共用水域に排出される可能性も大きいことにかんがみ、従来の健康に係る環境基準に定められた「メチル水銀」を「アルキル水銀」に変更し、基準値を「検出されないこと」とする。

(中略)

(3)総水銀

無機水銀の場合、その致死量は75~300mg(Smith氏)と言われ、喜田村教授等の動物実験によれば昇汞(HgCl2)のLD50は10~37mg/kgである。また0.25~0.35mg/人・日 以上水銀を摂取すると、体内蓄積が起るとされている。(上田教授等)

厚生省の試算によると、食物から摂取される水銀量は次のようである。

米 (平均摂取量)350g/日×(水銀濃度)0.1ppm=0.035mg/日

動物性食品 (平均摂取量)200g/日×(水銀濃度)0.1ppm=0.02mg/日

米以外の植物性食品 (平均摂取量)750g/日×(水銀濃度)0.01ppm=0.0075mg/日

計 0.0625mg/日

(ただし、食品中の水銀濃度については安全を考え最高値をとった。)

従って、飲料水からの許容量は0.25~0.063=0.187mg/日となり、1人1日1~2Lの飲料水を飲むとして、成人についての最大許容量は0.1~0.2ppmとなる。これに加熱等による水銀蒸散(約50%)および安全率を考慮し、また、厚生省生活環境審議会の答申によると、水道の浄水施設では水銀除去は期待できないので、水道原水の水質基準を飲料水基準と同じく「検出されないこと」(検出限界0.02ppm)としていること等により、一応、ジチゾン吸光光度法(検出限界0.02ppm)により「検出されないこと」とした。なお、諸外国の飲料水基準は、アメリカおよび西ドイツハンブル州では0.05ppm、ソ連では0.005ppmと定められているが、水銀の基準値を定めている国は少ない。

一方、水中の無機水銀が魚体へどのように蓄積するかについては、喜田村教授らの実験によると次のとおりである。(表略)

蛋白質との吸着に関しては水銀イオンも有機水銀もそれほど差異がないことから、エラ呼吸による水銀吸収については、水溶性であれば、無機、有機とも差はないとも言われ、また、排泄については、無機水銀の方が有機水銀に比して速度が速く、推定では無機水銀はメチル水銀の3~10倍の排泄速度を持つと言われる(厚生省資料)。従って、無機水銀はアルキル水銀ほどの蓄積性はないが、ある程度までは蓄積する可能性もあると考えられる。以上のことから総水銀については、比較的簡便で普及度も高いジチゾン吸光光度法(検出限界0.02ppm)により「検出されないこと」とするのが適当と考えられる。

(昭和49年・再改定時)(答申抜粋)

1.基準値の改訂の背景(抄)

公害対策基本法第9条に基づく「水質汚濁に係る環境基準」は、昭和46年12年28日(環告59号)に告示されたところであるが、水銀については「人の健康の保護に関する環境基準」の8項目のうち、アルキル水銀、総水銀の2項目として設定されている。現在の環境基準値は、アルキル水銀については、これを多量に蓄積した魚介類を反復摂取することによる人体影響と、上水道の浄水処理過程における除去分解の困難性などから判断して、設定当時採用が妥当とされた測定方法により「検出されないこと」となっている。この場合の測定方法は、ガスクロマトグラフ法および薄層クロマトグラフ分離ジチゾン比色法の両方法によるものであり、定量限界は0.001ppmてある。

また、総水銀については人体内への蓄積が起こる限界値とされていた摂取量のうち、食品からの摂取量を差し引いた飲料水からの摂取量を基として求め、上水道の浄水処理過程における除去分解の困難性、さらに安全率を考慮して、当時行政上利用可能であった、ジチゾン吸光光度法により、「検出されないこと」とされている。この場合の定量限界は0.02ppmである。

このように現在の水銀に関する環境基準は、アルキル水銀、総水銀のいずれも人体内への蓄積に配慮しているものの、むしろ測定の定量限界から、十分といえないながらもやむをえないものとしてそのレベルが定められている。

また、水銀に関する排水基準については、水銀以外の有害物質の排水基準が環境基準の10倍値となっているのに対し、その定量限界の不十分さを考慮して環境基準と同じとしている。

しかしながらその後において、①分析技術の進歩と分析機器の普及にともなって、低濃度の水銀分析が可能となったこと、②水銀に関する魚介類の暫定的規制値が定められたこと、③環境汚染と魚介類汚染に関するデータが増加し、相互関係の考察が可能となってきたことなどの科学的知見が拡大してきたことにかんがみ、緊急を要する水銀汚染問題の解決を目標として、環境基準および排水基準をより適切な内容に改訂するよう提言するものである。

2.基本的な考え方(抄)

(中略)

(環境基準関係)

(1)水中の水銀が食物連鎖等を通じて魚介類中に濃縮・蓄積されて、その結果、食品としての許容量を超えてはならないとする考え方に基づき定めるものとする。

(2)自然界における水中の水銀の存在状態および測定方法の精度について配慮するものとする。

(中略)

3.環境基準関係因子の考察

(1)魚介類の暫定的規制値

魚介類の暫定的規制値は、厚生省による総水銀0.4ppm、メチル水銀0.3ppmを用いる。

(2)生物濃縮と濃度比(抄)

生物濃縮は、水あるいは底質中の水質が、えらまたは細胞膜を通して体内に入る経路と、食物連鎖によって、プランクトン、中小動植物を経由して体内に入る経路が考えられる。その濃度の程度は、魚介類の生態によって著しく異なるものであり、また、長期生存することによって増加することも知られている。

また、食物連鎖による場合には、一時的に多量の水銀が入って体内濃度がたかまることがある。

このような環境水と生物間の水銀の量的関係を示す指標として濃度比(生物体の元素濃度/環境水中の元素濃度)が用いられ、この濃度比の値は両者間の含有物質量ならびに生物学的な平衡状態では一定値をたもつことが期待されているが、生物学的平衡には関連する因子が多く、複雑で必ずしも一定とはならない。

水銀の濃度比に関する知見としては、その濃度比は、無機水銀の場合数十程度と低く、メチル水銀において、1×104~105程度となるといわれている。このことは、環境水中には現在の測定方法ではメチル水銀が殆ど検出されていないにもかかわらず、魚介類中の総水銀100に対し、メチル水銀が10~90%(平均的にみて60~70%)を占めていること、ならびに魚体内において無機水銀が有機化することは一般的にありえないこと等から推察できる。

このことから、総水銀については、仮に100倍に濃縮されるものと考えれば、環境水の許容濃度は0.004ppmとなり、また、アルキル水銀については濃度比を1×104~105と考えて、環境水の濃度は0.000003~0.00003ppmと試算される。

このように生物濃縮や濃度比についてはあるていどの知見はあるが、その知識は必ずしも十分ではないので、とりあえず48年7月から10月にかけて行なわれた「水銀等有害物質に関する全国環境調査結果」について水質と魚介類中の総水銀量から、現象的に考察して環境水中の許容濃度を定めることが適当である。

水中のアルキル水銀については、事実上測定が不可能であり、濃縮の割合を裏付けすることはできないが、総水銀については、同一水域の水質と魚介類中の総水銀含有量を各々の水域についてみると別図1(略)のとおりである。その環境水中の水質値は、水俣湾においてND~0.0033ppmとなっており、水6検体中、3検体(50%)で0.0005ppm以上の水銀が検出されている。以下、酒田港地先(6.5%)、八代海(6.4%)、有明海(2.2%)において検出されているが、徳山湾以下の水域については水中からは水銀は検出されていない。水質中の総水銀が検出されるのは、主として底質中の水銀含有量の高い区域で検出されていることから、底質中の水銀の溶出によるものもあろうが、むしろ水銀を含有する底質が懸濁したものや、水銀を濃縮したプランクトン等を測定したことによるものであると推論されている。また、底質中の総水銀が、それぞれの水域の暫定除去基準値を越える水域は、水俣湾のほぼ全域および徳山湾と酒田港の一部である。

一方、これらの水域に生息している魚についてみると、厚生省の魚に対する暫定的規制として示している総水銀0.4ppmを超える魚が水俣湾及び徳山湾においてそれぞれ129検体中26検体、489検体中65検体が捕獲されている。

これらの結果を総合的にみて、現在迄の調査結果では、魚介類の汚染は、むしろ底質中の水銀の含有量に重要な関係があるものと考えるのが妥当であろうが、底質対策で補完しながら少なくとも現象的にみて環境水質が0.0005ppmから0.001ppm程度に保たれるならば十分な安全率をもって、海域、湖沼の魚介類中の水銀含有量は暫定的規制値以下にとどまることを示しているといえる。

(3)自然界の水の水銀含有量

諸外国ならびにわが国の公共用水域における水銀含有量に関する資料をとりまとめると、おおむね次のようである。

わが国の周辺水域の非汚染水域の総水銀含有量は、0.0001ppm程度であり、また、比較的汚染されていると考えられる水域は0.0002~0.0050ppm程度とみなされる。

また、河川水については、47年度の都道府県調査(中間集計)によると、12,009検体中、0.02ppm以上の検定数は4検体(0.03%)、また、0.0001~0.002ppm(過半数は0.0005ppm)を定量限界として検出されものは、565検体(4.7%)を占める。水銀鉱山または鉱床を有する河川および都市内または都市近郊河川において、とくに高い検出率を示しているが、厚生省が行った調査によれば、水道水源として利用されている河川においては72検体中0.001ppmを超えるものはなかった。

また、河川中の水銀濃度と湖沼海域中の水銀濃度を比較すると、都市河川のように工場排水等の人工的要素にもとづくものはさておいても、水銀鉱床地帯で岩石、土壌等からの溶出という自然的要素とその流動性によって、河川の方が湖沼海域よりも水銀濃度が高い場合がある。

また、アルキル水銀については、現在の測定方法では検出されていない。

(中略)

5.総合的考察

(1)環境基準は次のとおりとする。

総水銀 0.0005ppm以下

ただし、河川において、自然的原因によりこれを超える場合には、0.001ppmまで許容出来るものとする。

アルキル水銀 検出されないこと

環境基準を以上述べたような現状の意見に基づいて総合的に考察すると次のようである。

(イ)環境水中の総水銀含有量を0.0005ppm~0.001ppm程度に保つことにより、魚介類についての暫定的規制値である総水銀0.4ppmは十分に確保できるものと推察される。

ただし河川においては、岩石、土壌等のからの溶出という自然的要因により海域、湖沼よりも、水銀濃度が高い場合があることから、総水銀の環境基準はその原因が自然的な要因に基づくことが明らかな場合0.001ppmまで許容されるものとしたことにかんがみ魚介類への影響を把握する観点からこのような場合にあっては当該河川の魚介類の監視を行うとともに必要に応じて食事指導等の施策を行っていくことが適当である。

(ロ)メチル水銀については、魚介類への蓄積を考慮すればできるだけ低いことが望ましい。測定の定量限界値(0.0005ppm)も十分ではないので「検出されないこと」とすることが適当である。

(ハ)その他

①これらの基準は、このレベルまでの汚染を許容することを意味するものではなく、現在清浄な水質はできるかぎり現状を維持するよう留意するものとすること。

②総水銀の環境基準値は生物濃縮を考慮して決定されたものであるから、その基準値は年間平均値として達成維持されるべきものとすることが適当である。

③アルキル水銀については、このレベルでは生物濃縮の観点から魚介類の汚染がないとはいえないので、その基準値は最大値とするとともに暫定的規制値に基づく食品監視等によっておぎなうことが適当である。

(以下略)

(平成5年・見直し検討時)(専門委員会配付資料抜粋)

(総水銀)

現行の環境基準値は食品経由の健康影響を主に考慮して設定しており、今回は見直しを行わない。

なお、総水銀の環境基準値は、一般的には年間平均値として0.0005mg/L以下と設定されているが、河川においてその汚染が自然的原因の場合によることが明らかである場合に限り、0.001mg/L以下とされている。しかし、環境基準値自体は自然的原因の場合と人為的原因の場合とで異なる性格のものではないことから、「0.0005mg/L以下」を全国一律で適用すべきものとして設定し、公共用水域等において自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合においては、これまでの判断基準も勘案しつつ、評価に当たってこのことを十分考慮することとする。

(アルキル水銀)

アルキル水銀及びPCBについては、相当の年数にわたり不検出が続いているが、有害性が明らかな物質であり、残留性の高い物質であることから引続き環境基準として設定することとする。

現行の環境基準値は食品経由の健康影響を主に考慮して設定しており、今回は見直しを行わない。なお、それぞれの基準値の設定の考え方は基本的には慢性毒性が根拠となっているが、いずれも「検出されないこと」をもって基準値を定めていることから、各地点における基準達成の判断は、年間を通してすべての測定値が不検出であることをもって行うことが適当と考えられる。

8.参考資料

・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】

・昭和45年5月・経済企画庁国民生活局「水質汚濁に係る環境基準の項目追加について」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】

・昭和49年4月・中央公害対策審議会「水銀に係る環境基準、排水基準ならびにその検定方法の改定について」 【NIES保管ファイル】

・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.159-167 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

○PCB

1.基準値

検出されないこと(定量限界0.0005mg/L)

2.測定方法

昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

3.設定経緯

昭和49年11月29日・中央公害対策審議会答申

昭和50年2月3日・環境庁告示第3号

4.基礎情報(令和2年の資料より)

・正式名称:Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)

・水に極めて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する。

・熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換体の熱媒体、ノンカーボン紙など様々用途で利用されてきたが、現在は製造・輸入ともに禁止されている。

・昭和49年(1974年)に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づき製造及び輸入が原則禁止された。

・PCB廃棄物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が長期間保管し続けてきており、平成13年(2001年)にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)が制定され、処理体制の整備を図った上で定められた年月までに処理を終えることとされている。

・化学物質の審査及び製造等に関する法律:第一種特定化学物質

5.毒性情報及び各種基準値(日本産業衛生学会許容濃度等に関する委員会(2016)、令和2年の資料より)

(1)毒性情報

・脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されている。

・一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されている。

(2)発がん性評価

・IARC(2015年) グループ1

・日本産業衛生学会(2016年) 第1群

6.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(答申抜粋)

1 基本的考え方

水質の環境基準、排水基準及び底質の除去基準の設定に当たっては、次のような基本的な考え方に基づき検討を行った。

(1)水中及び底質中のPCBが、直接あるいは食物連鎖を通じて魚介類に濃縮、蓄積されて、その結果、食品としての暫定的規制値(3ppm)を超えないとする考え方に基づき定めるものとする。

(2)公共用水域におけるPCBの存在状態及びPCBの測定方法の精度について配慮するものとする。

(中略)

3 関係因子の考察

(1)魚介類の食品基準(暫定的規制値)

PCBに係る魚介類の暫定的規制値は、食品衛生調査会が昭和47年8月14日付けで厚生大臣に対して行った答申を勘案して、内海内湾(内水面を含む。)の魚介類(可食部)については3ppmとする。

(2)濃縮比(抄)

PCBの魚介類の生体内への蓄積は、水中あるいは底質中のPCBが、えらを通して体内に入る経路と、食物連鎖によってプランクトン、ベントス等を経由して体内に入る経路が考えられる。その蓄積の程度は、魚介類の生態、とくに食性によって著しく異なるものであり、また、同一魚種についても季節的に変動し、かつ、長期間生存することによって増加することも知られている。また、食物連鎖による場合には一時的に多量のPCBが入って体内濃度が高まることがあるが、何れは生物学的平衡状態になるものと考えられている。このように魚体内のPCB含有量は、各種の要因の影響をうけて著しく変動する。

一般的には食物連鎖による生体内への蓄積は、水棲哺乳動物及び大型肉食性魚類の主要な蓄積経路であり、これに反し環境水からの直接摂取による蓄積は、水棲無脊椎動物や一般魚類にとってはもっとも重要な蓄積経路と考えられている。

PCBの直接摂取による濃縮比を求めるに当って、PCBの魚介類に関する食品基準値は、可食部(主として筋肉部をさしていると考えられる)に対するものであるので、ここで用いるPCBの濃縮比は次のように定義するものとする。

PCBの濃縮比=魚介類の可食部のPCB濃度/環境水中のPCB濃度

このように定義したPCBの濃縮比に関しては、いくつかの事例がある。表-1(略)に示すごとく5,667~8,582であり、平均7,360である。実験に使われているハマチ、ウナギは比較的PCBを蓄積しやすい魚であること、実験の環境水のPCB濃度は1~5ppbのオーダーであるが、実際上魚介類の汚染が問題になる濃度はもう少し下のレベルになるので濃縮比はさらに若干高くなること、並びに食物連鎖などの要因を勘案した場合PCBの濃縮比は10,000程度とするのが適当であろう。

この濃縮比が妥当であることを裏付ける資料としては、次のようなものがある。すなわち、スウェーデンのハンセンは魚の各部の濃縮比を求め、イシモチ(Spot)を用いた実験において試料全体の濃縮比は37,000に対し、筋肉部の濃縮比は7,600と報告しており、従って両濃縮比の比率は4.87倍の値となる。

魚種、魚令等の相異によって、この比率は変化すると思われるが、試料全体の濃縮比は筋肉部のそれの5倍程度と見ることができる。従って、上記の可食部の濃縮比にして10,000は魚全体の濃縮比に換算すれば50,000程度に相当すると考えられる。

これは米国政府PCB合同対策本部報告(表-2(略)参照)の12,000~76,000と比較しても妥当なものといえる。

(中略)

4 環境基準値

PCB 検出されないこと。(定量限界値 0.0005ppm)

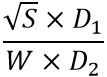

環境水中のPCB濃度は次式によって求めるものとする。

環境水中のPCB濃度(ppm)=魚介類の可食部のPCB濃度(ppm)/魚介類の可食部のPCB濃縮比=3ppm/10,000=0.0003ppm

一方水中のPCBの定量限界は0.0005ppmであるので、環境基準値は「検出されないこと」(定量限界値0.0005ppm)とすることが適当である。

この基準は、このレベルまでの汚染を許容することを意味するものではなく、現在清浄な水質はできるかぎり現状を維持するよう留意するものとする。

(平成5年・見直し検討時)(専門委員会配付資料抜粋)

アルキル水銀及びPCBについては、相当の年数にわたり不検出が続いているが、有害性が明らかな物質であり、残留性の高い物質であることから引続き環境基準として設定することとする。

現行の環境基準値は食品経由の健康影響を主に考慮して設定しており、今回は見直しを行わない。なお、それぞれの基準値の設定の考え方は基本的には慢性毒性が根拠となっているが、いずれも「検出されないこと」をもって基準値を定めていることから、各地点における基準達成の判断は、年間を通してすべての測定値が不検出であることをもって行うことが適当と考えられる。

7.参考資料

・昭和49年11月29日・中央公害対策審議会「PCBに係る水質の環境基準、排水基準及び底質の暫定除去基準並びにその分析方法の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

・日本産業衛生学会許容濃度等に関する委員会(2016)許容濃度の暫定値(2016)の提案理由、産業衛生学雑誌、58(5)、pp.213-249 https://doi.org/10.1539/sangyoeisei.S16002

・令和2年3月・環境省・経済産業省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)」 https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full9.pdf 【NIES保管ファイル】

8.解説文献

・奥井英夫・今井千郎(1975)PCBの環境基準・排水基準及び底質の暫定除去基準について、工業用水、201、pp.11-16 【NIES保管ファイル】

○ジクロロメタン

1.基準値

0.02mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

3.設定経緯

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

4.基礎情報(設定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・無色透明の芳香のある水より重い液体、沸点40℃、不燃性、非引火性

・湿気により加水分解 水溶解度20g/L(20℃)

・水からの揮散小、揮発性は他の揮発性有機塩素化合物と比べて小

・土壌吸着性低、生分解性低

(2)生産量等

(平成元年度)

・生産量73,111t、輸出量3,871t、輸入量6,933t

(3)主な用途

・溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、フロン113の代替物質)

・ウレタン発泡助剤、エアロゾルの噴射剤、冷媒、抽出溶媒

5.毒性情報及び各種基準値(設定時)

(1)発がん性評価

・IARC グループ2B

・U.S. EPA グループB2

(2)各種基準値

・水道水質基準(新) 0.02mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) なし

・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.02mg/L

・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG Zero mg/L

6.魚介類への濃縮性(設定時)

・濃縮性は低いと考えられる。

7.環境中における検出状況(設定時)

(昭和63年度~平成4年度)

<公共用水域>

527検体中98検体検出、検出率18.6%、検出範囲0.00004~0.012 mg/L

<地下水>

859検体中35検体検出、検出率4.1%、最大値0.12mg/L

8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

WHO飲料水質ガイドラインの根拠データ(Serotaら(1986))をもとに、NOAEL 6mg/kg/dayより、不確定係数を1,000(発がん性を考慮)として、TDI 0.006mg/kg/dayとなる。

人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.015mg/Lとなり、これより水質評価値0.02mg/L。

(中略)

8.対処方針(案)

公共用水域において比較的広くかつ高いレベルで検出がされていることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Serotaら(1986)をもとに発がん性のおそれを考慮して0.02mg/L以下とする。

9.参考資料

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.20-26 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

○四塩化炭素

1.基準値

0.002mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

3.設定経緯

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

4.基礎情報(設定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・無色透明の液体、水に難溶、水溶解度0.8g/L(20℃)、沸点76.7℃、比重1.63

・揮発性、大気中で安定、オゾン層破壊の原因物質のひとつ、土壌吸着能低

・地下に浸透、生分解性低

・土壌中では嫌気状態でクロロホルムを経て二酸化炭素まで分解される

(2)生産量等

(平成元年度)

・生産量57,530t 輸出量37t 輸入量44,219t

(3)主な用途

・フルオロカーボン類の原料、溶剤、機械洗浄剤、殺虫剤、重合停止剤

5.毒性情報及び各種基準値(設定時)

(1)発がん性評価

・IARC グループ2B

・U.S. EPA グループB2

(2)各種基準値

・水道水質基準(新) 0.002 mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.003 mg/L(暫定)

・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.002 mg/L(暫定)

・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005 mg/L、MCLG Zero mg/L

・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.004 mg/L(飲料水及び水生生物経由)

6.魚介類への濃縮性(設定時)

・濃縮性は低いと考えられる。

7.環境中における検出状況(設定時)

(昭和2年度~平成3年度)

<公共用水域>(評価値0.003mg/L)

(平成2年度)3,342検体中超過 2検体

(平成3年度)3,922検体中超過 4検体

<地下水>(評価値0.002mg/L)

(概況調査)

(平成2年度)2,116検体中超過 1検体

(平成3年度)1,965検体中超過 0検体

(定期モニタリング調査)

(平成2年度)591検体中超過 3検体、最大値0.008mg/L

(平成3年度)803検体中超過 20検体、最大値0.099mg/L

8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

WHO飲料水水質ガイドラインでの根拠データ(Brucknerら (1986))をもとに、NOAEL 1mg/kg/dayより、不確定係数1,000(発ガン性を考慮)として、1週間5日投与を考慮して、TDI 0.000714mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.00179mg/Lとなり、これより、水質評価値0.002mg/L。

(中略)

8.対処方針(案)

公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Brucknerら(1986)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.002mg/L以下とする。

9.参考資料

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.35-43 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

○1,2-ジクロロエタン

1.基準値

0.004mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

3.設定経緯

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

4.基礎情報(設定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・無色透明の油状液体、揮発性(揮発性有機塩素化合物の中では揮発性低)

・水溶解度9g/L(20℃)、沸点83.7℃、比重1.25

・蒸気圧が高く大気へ移行しやすい、土壌吸着性低、地下に浸透可

・生物難分解性

(2)生産量等

(平成元年度)

・生産量2,463,902t 輸出量769t 輸入量616,406t

(3)主な用途

・塩化ビニルモノマー、ポリアミノ酸樹脂の原料、樹脂原料、溶剤、洗浄剤

5.毒性情報及び各種基準値(設定時)

(1)発がん性評価

・IARC グループ2B

・U.S. EPA グループB2

(2)各種基準値

・水道水質基準(新) 0.004mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.01mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.03mg/L

・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG Zero mg/L

・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.0094mg/L(飲料水及び水生生物経由)

6.魚介類への濃縮性(設定時)

・濃縮性は低いと考えられる。

7.環境中における検出状況(設定時)

(昭和63年度~平成4年度)

<公共用水域>

574検体中35検体検出、検出率6.1%、検出範囲0.00001~0.061mg/L

<地下水>

1,091検体中28検体検出、検出率2.6%、最大値0.073mg/L

8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

WHO飲料水水質ガイドライン、USEPA-HAの根拠データ(NCI (1978))をもとに、体表面積修正を採用して、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.004mg/L(WHOでは体表面積修正を不採用)。

(中略)

8.対処方針(案)

公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、NCI(1978)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.004mg/L以下とする。

9.参考資料

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.49-56 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

○1,1-ジクロロエチレン

1.基準値

(当初)0.02mg/L以下

(現行)0.1mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

3.設定経緯

(当初)

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

(改定)

平成21年9月15日・中央環境審議会答申

平成21年11月30日・環境省告示第78号

4.基礎情報(改定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・物理的性状:特徴的な臭気のある、揮発性、無色の液体。蒸気は空気より重い。酸化されやすく、酸素と接触すると過酸化物を生成し、加熱や衝撃によって爆発することがある。

・比重:1.2(20℃/4℃)

・水への溶解性:2.4g/L(25℃)

・ヘンリー定数:2,640Pa-m3/mol(24℃)

・揮発性の為にほとんどが大気中に移行する。地表水を汚染した1,1-ジクロロエチレンは速やかに揮散する。

・水中での加水分解半減期は、pH4.5~8.5においては6~9か月と測定されている(U.S.NLM: HSDB, 2002)。

・生分解性については、クローズドボトルを用いた化審法に基づく好気的生分解性試験(28日間)のBOD分解率は、被験物質濃度が9.7mg/Lの条件で0%であり、難分解性と判定されている(通商産業省, 1991)。また、1,1-ジクロロエチレンは容易には生分解されないが、馴化などの条件が調えば好気的条件下や嫌気的条件下で生分解されると評価されている(NITE&CERI初期リスク評価書, 2005)。

・化審法に基づくコイを用いた6週間の濃縮性試験で、水中濃度が0.5mg/L及び0.05mg/Lにおける濃縮倍率はそれぞれ2.5~6.4及び13未満であり、濃縮性がない又は低いと判定されている(通商産業省, 1991)。

・土壌吸着性は低く、地下に浸透すると地下水を汚染する。

(2)生産量等

・製造・輸入量は2,249tであるがこれは自家消費分を含まない(経済産業省, 2003)。

・また、平成13年における1,1-ジクロロエチレンの製造量(中間原料分)を約60,000tと推定している(NITE&CERI, 2003)。

(3)主な用途

・塩化ビニリデン系繊維、フィルム等の合成原料

5.毒性情報及び各種基準値(改定時)

・水道水質基準(新) 0.02mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(第2版) 0.03mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版) 0.03mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版1次追補版) 検出状況が低いためガイドライン値を設定せず

・U.S. EPA飲料水水質基準 0.007mg/L

6.魚介類への濃縮性(当初設定時)

・濃縮性は低いと考えられる。

7.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

<公共用水域>

(平成19年度)1,799kg(下水道業を除く排出量:225kg)、合計:100,692kg

8.環境中における検出状況

(当初設定時)

(昭和63年度~平成4年度)

<公共用水域>

620検体中18検体検出、検出率2.9%、検出範囲0.00001~0.00028mg/L

<地下水>

1,132検体中91検体検出、検出率8.0%、最大値0.056mg/L

(平成21年・改定時)

<公共用水域>(基準値0.1mg/L)

(平成16年度)測定3,670地点、検出12地点、超過0地点、10%超過0地点

(平成17年度)測定3,600地点、検出1地点、超過0地点、10%超過0地点

(平成18年度)測定3,625地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点

(平成19年度)測定3,638地点、検出2地点、超過0地点、10%超過0地点

<地下水>(基準値0.1mg/L)

(平成16年度)測定2,077地点、検出141地点、超過6地点、10%超過61地点

(平成17年度)測定2,026地点、検出161地点、超過6地点、10%超過64地点

(平成18年度)測定1,890地点、検出158地点、超過5地点、10%超過53地点

(平成19年度)測定1,843地点、検出133地点、超過5地点、10%超過51地点

9.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

WHOの根拠データ(Quastら (1983))をもとに、LOAEL 9mg/kg/dayより、不確定係数1,000(発ガン性、LOAEL使用を考慮)として、TDI 0.009mg/kg/dayとなる。

人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0225mg/Lとなり、これより、水質評価値0.02mg/L。

(中略)

8.対処方針(案)

公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Quastら(1983)をもとに発がん性のおそれを考慮して0.02mg/L以下とする。

なお、この物質はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンなどから環境中において生成されると言われており、その挙動について引き続き知見の集積に努める必要がある。

(平成21年・改定時)(答申抜粋)

ア 基本的整理及び基準値

WHO飲料水水質ガイドライン第3版第1次追補及び平成20年の水道水質基準の改定を踏まえ、健康保護に係る水質環境基準及び地下水環境基準における基準値を0.1mg/Lとすることが適当である。(具体的な導出根拠については下記イ参照)

新たな毒性評価に対応した基準値変更後の値で現況の検出状況を評価した場合、地下水においては、この値及びこの10%値を超過する事例が毎年見られるが、公共用水域においては、この値及びこの10%の値を超過する事例は過去10年間にわたり見られない状況である。

用途・使用方法、物質の特性等を勘案すると、現行の排水規制を前提にすれば、今後、公共用水域から見直し後の基準値の10%を超えて検出される可能性は低いことが予想される。このため、公共用水域における常時監視について重点化・効率化を行うべきである。

イ 基準値の導出根拠

平成16年答申において採用した毒性評価と平成20年の水道水質基準改訂の際の検討の根拠となる食品安全委員会が食品健康影響評価で採用した根拠論文は同じである。しかし、その毒性評価については、「ラットを用いた2年間の飲水投与試験による肝臓への影響で、LOAEL 9mg/kg体重/日が最も鋭敏なエンドポイントである。しかし、NOAELが得られていないことから、WHO第3版追補(2005)と同様にNOAELに近い値として導き出されているBMDLを用いることが、最も適当と考えられる。」としている。このことを踏まえ、具体的には以下のとおり算定した。

Quastら(1983)のラットを用いた2年間の飲水投与試験による肝臓への影響からBMDL10を4.6mg/kg体重/日と算定し、不確実係数を100としてTDIを46μg/kg体重/日と算定した。これに、水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.1mg/Lとした。

10.参考資料

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.73-79 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

・平成20年5月29日・食品安全委員会「水道水評価書(1,1-ジクロロエチレン)」 https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20080411001&fileId=002 【NIES保管ファイル】

・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】

○シス-1,2-ジクロロエチレン

1.基準値

0.04mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

3.設定経緯

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

4.基礎情報(見直し検討時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・物理的性状:特徴的な臭気のある、無色の液体

・比重:1.28(20℃)

・水への溶解性:3.5g/L(20℃)、5.1g/L(20℃)

・ヘンリー定数:413Pa-m3/mol(25℃)

・当該物質は1,2-ジクロロエチレンから塩化ビニルモノマーや1,1-ジクロロエチレンを製造する過程での副生成物であり、触媒や製造条件によりシス体とトランス体の比率が異なる。

・製造過程及び溶剤として使用される過程で環境中に放出されると、その揮発性のために多くが大気中に移行する。地表水を汚染したものは速やかに大気中に揮散する。

・水中では安定であるとの報告(日本環境管理学会, 2004)があり、化審法では難分解性と判定されている(通商産業省, 1990)。底質を用いた嫌気的生分解性試験でのGC測定での分解率は16週間で99%以上であった(Wilsonら, 1986)。嫌気的な生分解生成物としては、クロロエチレン(塩化ビニル)が報告されている(Barrio-Lageら, 1986)。

・オクタノール/水分配係数(logPow)は1.83(測定値)であることから、化審法に基づく濃縮性試験では、濃縮性がない、または低いと判定されている(通商産業省, 1990)。

・土壌吸着性は低く、地下に浸透する。地下水中では多くの場合、トリクロロエチレンと共存している。

(2)生産量等

不明

(3)主な用途

・化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造等

5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)

・水道水質基準(新) 0.04 mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(第2版) 0.05mg/L(シス及びトランスの和として)

・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版) 0.05mg/L(シス及びトランスの和として)

・U.S. EPA飲料水水質基準 0.07mg/L

6.魚介類への濃縮性(設定時)

・濃縮性は低いと考えられる。

7.環境への排出等の状況(PRTR)(見直し検討時)

<公共用水域>(平成19年度)

(シス体)3,414kg(下水道業を除く排出量:342kg)、合計:3,762kg

(トランス体)40kg(下水道業を除く排出量:40kg)、合計:10,627kg

8.環境中における検出状況

(当初設定時)

(昭和63年度~平成4年度)

<公共用水域>

699検体中51検体検出、検出率7.3%、検出範囲0.00001~0.0045mg/L

<地下水>

1,047検体中177検体検出、検出率16.9%、最大値2.0mg/L

(平成21年・見直し検討時)

<公共用水域>(基準値0.04mg/L)

(平成16年度)測定3,673地点、検出22地点、超過0地点、10%超過1地点

(平成17年度)測定3,602地点、検出14地点、超過0地点、10%超過3地点

(平成18年度)測定3,631地点、検出13地点、超過0地点、10%超過2地点

(平成19年度)測定3,647地点、検出17地点、超過0地点、10%超過1地点

<地下水>(基準値0.04mg/L)

(平成16年度)測定2,258地点、検出480地点、超過162地点、10%超過428地点

(平成17年度)測定2,159地点、検出516地点、超過173地点、10%超過429地点

(平成18年度)測定2,030地点、検出478地点、超過152地点、10%超過418地点

(平成19年度)測定1,979地点、検出465地点、超過160地点、10%超過422地点

9.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

トランス体についてのWHOの根拠データ(Barnesら (1985))をもとに、NOAEL 17mg/kg/dayより、不確定係数1,000(短期実験を考慮)として、TDI 0.017mg/kg/dayとなる。

人の体重を50kg、1日あたりの飲用水量2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0425mg/Lとなり、これより、水質評価値0.04mg/L。

(中略)

8.対処方針(案)

公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Barnesら(1985)をもとに0.04mg/L以下とする。

なお、この物質はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどから環境中において生成されると言われており、その挙動について引き続き知見の集積に努める必要がある。

(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)

③(シス、トランス)-1,2-ジクロロエチレンについて

ア 基本的整理

公共用水域における各異性体の平成10年度以降の自治体の測定による検出状況は、シス及びトランス両異性体とも環境基準値等を超えるものはないが、シス体は環境基準値の10%の値を超過する検出が数箇所で毎年見られている一方で、トランス体は指針値の10%の値の超過も見られていない。

PRTRによる公共用水域への排出量(平成13年度から平成19年度)が、シス体で3,414から7,461kg/年(下水道からの排出量を除く場合、113から514kg/年)、トランス体で10から40kg/年で推移しているが、現在、両異性体ともに意図された製造はほぼ行われておらず、他の化学物質を製造する際に副生成されているものが主と考えられる。

一方、シス体が検出された箇所でトランス体の測定を同時に行っている箇所は数箇所しかないが、それらの箇所でシス体及びトランス体それぞれの濃度を足し合わせてもシス体の現行基準値あるいはトランス体の現行指針値である0.04mg/Lを超えるものはない。

なお、副生成される過程でのシス体、トランス体別の生成割合は不明であるが、両者の生成過程が同じであることを考えれば、シス体が基準値の10%を超えて検出された地点では、トランス体が検出される可能性は完全には否定できない。少なくともシス体が基準値の10%を超えて検出された地点でのトランス体の監視の強化を図るべきである。

地下水においては、地下水水質測定結果によれば、シス体は過去5年間毎年超過が見られ、トランス体は過去5年間で平成16年度及び平成17年度にそれぞれ1箇所の超過が見られる。基準値等の10%を超える検出はシス体、トランス体共に毎年継続して確認されている。

地下水における1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)はトリクロロエチレン等が嫌気性条件下にある地下水中で分解して生成した可能性があり、トランス体が存在する場合には、多くの場合シス体も存在する状況が見られる。また同一地点同サンプルのシス体及びトランス体の測定結果において、異性体個別では基準値及び指針値を超えないものの、両異性体の和が0.04mg/Lを超える箇所が過去5年間で3箇所あった。

以上のことから、公共用水域においては今後とも、シス-1,2-ジクロロエチレンについては健康保護に係る水質環境基準項目としトランス-1,2-ジクロロエチレンについては要監視項目とする必要がある。一方、地下水においては、現行のシス-1,2-ジクロロエチレンにかわり、1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)を地下水環境基準項目とすべきである。これに伴い、トランス-1,2-ジクロロエチレンについては地下水に関する要監視項目から削除すべきである。

イ 基準値について

地下水環境基準値はWHO飲料水水質ガイドライン第3版及び平成20年の水道水質基準の改定を踏まえ、シス体及びトランス体の和で0.04mg/Lとすることが適当である。なお、公共用水域における基準項目であるシス体の基準値及び要監視項目であるトランス体の指針値は引続き0.04mg/Lとすることが適当である。具体的な導出根拠は以下のとおり。

ウ 基準値の導出根拠

Barnesら(1985)のマウスを用いたトランス体の90日間の飲水実験による雄マウスの血清中酵素の増加等を根拠としたNOAEL17mg/kg/dayから不確実係数1,000(短期実験を考慮)を適用して、TDI 0.017mg/kg/dayと算定した。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.04mg/L以下とした。

10.参考資料

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.80-85 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】

○1,1,1-トリクロロエタン

1.基準値

1mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

3.設定経緯

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

4.基礎情報(見直し検討時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・物理的性状:無色透明の揮発性液体で特有の甘い臭いがある。不燃性。ゆっくり加水分解して塩化水素を発生する。

・比重:1.3(20℃/4℃)

・水への溶解性:4.4g/L(20℃)

・ヘンリー定数:500Pa-m3/mol

・主として製造過程及び溶剤として使用される過程で、環境中へ放出される。揮発性が強いため、大気中へ容易に揮散する。大気中では、光化学反応で生成されたヒドロキシラジカルと反応して緩やかに分解する。

・化審法に基づく好気的生分解性試験(被験物質濃度100mg/L、14日間、活性汚泥濃度30mg/L)のBODによる分解率は0%であり、難分解性と判定されている(通商産業省, 1992)。嫌気的条件下では、メタン発酵菌及び硫酸還元菌により分解されることが報告されており、これらの混合菌を用いた実験室内試験では分解の半減期は1日から16週間である(ATSDR, 1993)土壌中では緩やかに嫌気分解され(6日間で16%)、嫌気分解の主要な生成物は1,1-ジクロロエタンであり、これも緩やかにクロロエタンに分解されると報告されている(ATSDR, 1993)。

・化審法に基づく生物濃縮性試験(42日間)でのBCFは、試験濃度0.3mg/Lで0.7~3.0、試験濃度0.03mg/Lで0.9~4.9であることから、低濃縮性であると判定されている(通商産業省, 1992)。

・土壌に浸透したものは吸着されずに、地下水に浸入してゆっくり加水分解される。

(2)生産量等

(平成13年)

・生産量40,516t 消費量9,009t 出荷量31,475t 輸出量12,885t

(平成17年)

・輸出量6,524t 輸入量0.01t

(3)主な用途

・試薬、合成原料

5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)

・水道水質基準値 0.3mg/L(水質管理目標設定項目目標値)

・WHO飲料水水質ガイドライン(第2版) 2mg/L(暫定)

・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版) 検出状況が低いためガイドライン値を設定せず

・U.S. EPA飲料水水質基準 0.2 mg/L

6.魚介類への濃縮性(当初設定時)

・濃縮性は低いと考えられる。

7.環境への排出等の状況(PRTR)(見直し検討時)

<公共用水域>

(平成19年度)9,209kg(下水道業を除く排出量:1,810kg)、合計:17,493kg

8.環境中における検出状況

(当初設定時)

(平成2年度~平成3年度)

<公共用水域>(評価値1 mg/L)

(平成2年度)4,914検体中評価値超過0検体

(平成3年度)6,147検体中評価値超過0検体

<地下水>(評価値1 mg/L)

(概況調査)

(平成2年度)4,514検体中超過 0検体

(平成3年度)5,135検体中超過 0検体

(定期モニタリング調査)

(平成2年度)1,626検体中超過 30検体、最大値2.8mg/L

(平成3年度)2,268検体中超過 3検体、最大値6.4mg/L

(平成21年・見直し検討時)

<公共用水域>(基準値1mg/L)

(平成16年度)測定3,718地点、検出15地点、超過0地点、10%超過0地点

(平成17年度)測定3,643地点、検出3地点、超過0地点、10%超過0地点

(平成18年度)測定3,653地点、検出6地点、超過0地点、10%超過0地点

(平成19年度)測定3,700地点、検出4地点、超過0地点、10%超過0地点

<地下水>(基準値1mg/L)

(平成16年度)測定2,320地点、検出282地点、超過3地点、10%超過8地点

(平成17年度)測定2,123地点、検出288地点、超過1地点、10%超過8地点

(平成18年度)測定1,820地点、検出230地点、超過0地点、10%超過6地点

(平成19年度)測定1,631地点、検出204地点、超過0地点、10%超過4地点

9.基準値の根拠の概要

(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(McNuttら (1975))をもとに、NOAEL 1,365mg/m3(吸入曝露)より、不確定係数1,000(短期実験を考慮)として、TDI 0.58mg/kg/dayとなる。

人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値1.45mg/Lとなり、これより、水質評価値1mg/L。

(中略)

8.対処方針(案)

トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンと同じような用途で使用されており、公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることなどから、環境基準項目とする。水道水質に関する基準の検討の中では水道水が有すべき性状に関する項目として、臭味発生防止の観点から基準値を0.3mg/Lと定めているが、環境基準としては他の有機塩素系化合物と同様に健康への影響を考慮して基準値を設定することとし、McNutt(1975)をもとに評価値を設定して1mg/L以下とする。

なお、水道水源においては、水道水質に関する基準を満足できるような水質を確保するよう管理していくことが望ましい。

(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)

その他の現行の基準項目についても他の項目と同様に検出状況等から、点検を行ったところ、1,1,1-トリクロロエタンについても1,1-ジクロロエチレンと同様に、地下水においては、基準値及びこの10%の値を超過する事例は見られているものの、公共用水域においては、基準値及びこの10%の値を超過する事例は過去10年間にわたり、見られない状況である。また、用途・使用方法、物質の特性等を勘案すると、現行の排水規制を前提にすれば、今後、公共用水域から基準値の10%を超えて検出される可能性は低いことが予想される。このため、1,1,1-トリクロロエタンについても公共用水域における常時監視について重点化・効率化を行うべきである。

10.参考資料

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.57-65 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】

○1,1,2-トリクロロエタン

1.基準値

0.006mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

3.設定経緯

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

4.基礎情報(設定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・無色の液体、沸点113.8℃、比重1.44、水に難溶

・水溶解度4.5g/L(20℃)、揮発性、水中から大気に蒸散する傾向、土壌吸着性低、生分解性低

(2)生産量等

不明

(3)主な用途

・溶剤、1,1-ジクロロエチレン(塩化ビニリデン)の原料、粘着剤、ラッカー、テフロンチューブの生産に利用

5.毒性情報及び各種基準値(設定時)

(1)発がん性評価

・IARC グループ3

・U.S. EPA グループC

(2)各種基準値

・水道水質基準(新) 0.006mg/L

・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG 0.003mg/L

・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.006mg/L(飲料水及び水生生物経由)

6.魚介類への濃縮性(設定時)

・濃縮性は低いと考えられる。

7.環境中における検出状況(設定時)

(昭和63年度~平成4年度)

<公共用水域>

532検体中21検体検出、検出率3.9%、検出範囲0.00003~0.029mg/L

<地下水>

728検体中35検体検出、検出率4.8%、最大値0.023mg/L

8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)

5.水質評価値の算出

USEPA-HAの根拠データ(NCI (1978))をもとに、体表面積修正を採用して、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.006mg/L。

(中略)

8.対処方針(案)

公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、NCI(1978)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.006mg/L以下とする。

9.参考資料

・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.66-72 【NIES保管ファイル】

・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】

・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】

○トリクロロエチレン

1.基準値

(当初)0.03mg/L以下

(現行)0.01mg/L以下

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

3.設定経緯

(当初)

平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申

平成5年3月8日・環境庁告示第16号

(改定)

平成26年9月11日・中央環境審議会答申

平成26年11月17日・環境省告示126号

4.基礎情報(改定時)

(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等

・物理的性状:無色の液体で、水より重い。臭気があり不燃性である。揮発性有機化合物。

・融点、沸点:-84.8℃、86.7℃

・比重:1.4559(25℃/4℃)

・蒸気密度:4.53(空気=1)

・蒸気圧:7.8kPa(20℃)

・ヘンリー定数:998Pa-m3/mol(25℃、測定値)

・換算係数:1ppm=5.46mg/m3、1mg/m3=0.183ppm(気体、20℃)

・オクタノール/水分配係数:logKow=2.42(測定値)

・水溶解度:1.28g/L(水、25℃)

・土壌吸着係数:Koc=68(推定値)

(2)生産量等

・平成20年:生産量70,693t、出荷量68,859t

・平成21年:生産量47,533t、出荷量62,321t

・平成22年:生産量47,745t、出荷量50,216t

(3)主な用途

・従来、衣料のドライクリーニング用及び金属機械部品の脱脂洗浄剤、医薬品、香料、ゴム、塗料、樹脂等の溶剤として使用されてきた。今日では、代替フロンガスの合成原料としての用途が多くなっている。

・現在では主に代替フロンガスの合成原料(全体の52.6%)及び機械部品や電子部品の脱脂洗浄剤(全体の43.2%)として使用されている。洗浄剤としては、羊毛や皮革から余分な油分を取り除くためにも使われている。また、工業用溶剤として、油脂、樹脂、ゴムを溶解したり、染料や塗料を製造する時の溶剤などに使用されたりしている(全体の4.0%)ほか、わずかではあるが試薬としても用いられている(全体の0.2%)。

5.毒性情報及び各種基準値(改定時)

・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト))・水道水質基準:0.01mg/L

・WHO飲料水水質ガイドライン(第4版) 0.02mg/L(暫定)

・EU飲料水指令・水質環境基準 0.01mg/L(飲料水指令は、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの和)

・U.S. EPA飲料水基準 0.005mg/L

6.魚介類への濃縮性(改定時)

・化学物質審査規制法に基づくコイを用いた6週間の濃縮性試験で、水中濃度が0.070mg/L及び0.007mg/Lにおける濃縮倍率はそれぞれ4.3~17.0及び4.0~16.0であり、濃縮性がない又は低いと判定されている(経済産業省,1979)。トリクロロエチレンの生物濃縮係数(BCF)の測定値は、ブルーギルでは17、ニジマスでは39であったとの報告がある(Lyman,1981)。

7.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

(平成19年度)

届出:(大気)4,540,011kg、(公共用水域)2,289kg、(土壌)0kg、埋立:0kg

届出排出量合計:4,542,300kg

届出移動量合計:2,382,005kg(うち下水道への移動量 10kg)

(平成20年度)

届出:(大気)3,665,450kg、(公共用水域)2,096kg、(土壌)0kg、埋立:0kg

届出排出量合計:3,667,547kg

届出移動量合計:2,007,625kg(うち下水道への移動量 5kg)

(平成21年度)

届出:(大気)3,322,297kg、(公共用水域)2,256kg、(土壌)44kg、埋立:0kg

届出排出量合計:3,324,597kg

届出移動量合計:1,917,946kg(うち下水道への移動量 7kg)

(平成22年度)

届出:(大気)3,371,192kg、(公共用水域)2,056kg、(土壌)0kg、埋立:0kg

届出排出量合計:3,373,248kg

届出移動量合計:1,924,561kg(うち下水道への移動量 9kg)

(平成23年度)

届出:(大気)3,195,828kg、(公共用水域)2,223kg、(土壌)0kg、埋立:0kg

届出排出量合計:3,198,051kg

届出移動量合計:1,832,158kg(うち下水道への移動量 6kg)

8.環境中における検出状況

(当初設定時)

<公共用水域>(評価値0.03mg/L)

(平成2年度)11,415検体中超過 0検体

(平成3年度)11,528検体中超過 1検体

<地下水>(評価値0.03mg/L)

(概況調査)

(平成2年度)5,817検体中超過 44検体、超過率0.8%

(平成3年度)6,158検体中超過 27検体、超過率0.4%

(定期モニタリング調査)

(平成2年度)1,916検体中超過 208検体、最大値11mg/L

(平成3年度)2,571検体中超過 289検体、最大値11mg/L

(平成26年・改定時)