Chapter 3. Soil

(1) Overview

(a) Outline of Environmental Quality Standards for Soil Contamination

Environmental quality standards for soil contamination have been established to encompass both the protection of human health and the conservation of the living environment, taking into account the diverse functions of soil in the environment. However, they have not been established from the perspective of the conservation of organisms in the soil.

Since soil contamination is a cumulative type of pollution, environmental quality standards related to soil contamination are expected to be used primarily as a standard for judging the presence or absence of contamination, and as a target standard for taking measures related to contaminated soil.

Health risks arising from soil contamination can be caused through various routes, such as by directly ingesting contaminated soil (including scattered particles), drinking of groundwater contaminated by harmful substances eluted from contaminated soil, and ingesting agricultural products that have accumulated harmful substances, having been grown in areas with contaminated soil. With some substances, there are also concerns about their effects on the growth of crops themselves. The functions of the soil environment are diverse and complex, which means that scientific knowledge may not always be sufficient in terms of the quantitative evaluation of functions depending on the use of the soil, as well as the types and properties of harmful substances that burden the soil environment, their abundance, and the mechanisms of various environmental impacts. Therefore, environmental quality standards for soil contamination are sequentially being established wherever possible, based on scientific knowledge and the relevant existing standards, etc.

Actually, from the perspective of purifying water quality and preserving the groundwater recharge function, soil leachate standards for soil in general have been established for items under the human health category with the environmental quality standards related to water pollution (subsequently, substances covered by “Environmental Quality Standards for Groundwater”). Also, from the perspective of preserving the food production function, soil content standards have been determined for agricultural land regarding specified hazardous substances identified under the Act to Prevent Soil Contamination on Agricultural Land. With regard to soil leachate standards, for substances that are readily adsorbed by soil, the standard is to be established as no more than three times the concentration in the soil containing the substance if the soil is not close to the groundwater surface and the groundwater concentration does not currently exceed the values mentioned above. Meanwhile, no environmental quality standard has been determined for content levels that take into account the risk of direct ingestion of soil. (However, under the Soil Contamination Countermeasures Act, a standard for content levels is determined that takes this risk into account as a standard for countermeasures.)

(b) History of Establishment of the Standards

By amendments to the Basic Act on Environmental Pollution Control in 1970, soil contamination was classified as a type of environmental pollution and added to the scope of environmental quality standards. However, such standards were not actually established until the 1990s. Based on prior discussions by a study group of academics and other experts, the Central Council for Environmental Pollution Control was consulted in May 1991 on “Establishment of environmental quality standards for soil contamination,” and in response an advisory report was submitted in July that year. In response, environmental quality standards were established and a public notification was issued by the Environment Agency on August 23 that year, with nine criteria for preserving the function of purifying water and promoting groundwater recharge, and three criteria for agricultural land from the perspective of preserving the function of food production. Among these, with regard to cadmium and arsenic, respectively, standard values were established from the perspective of both functions, with 10 items in total.

Subsequently, in response to major additions and revisions of environmental quality standards for water pollution (human health items) in 1993, similar discussions were conducted for environmental quality standards for soil contamination. In response to a January 1994 advisory report by the Central Council for the Environment, a revised notification was issued on February 21 that year, adding 15 items (e.g., trichloroethylene), and revising standard values for two items (lead and one other item). In 1999, based on the Act on Special Measures against Dioxins, environmental quality standards for soil contamination by dioxins were established together with air pollution and water pollution, and a public notification was issued.

With regard to environmental quality standard items and standard values, revisions and additions have subsequently been made, when necessary, based on the accumulation of scientific knowledge.

(c) Reference

・平成3年4月・土壌環境保全問題研究会報告書「土壌の汚染に係る環境基準の設定方向」 【NIES保管ファイル】

・平成3年7月8日・中央公害対策審議会「土壌の汚染に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】

(2)土壌の汚染に係る環境基準

①設定の考え方

(平成3年4月・土壌環境保全問題研究会報告書「土壌の汚染に係る環境基準の設定方向」より)(抜粋)

3 土壌の汚染に係る環境基準設定の考え方(抄)

(中略)

(2)土壌の汚染に係る環境基準の基本的考え方

土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)の設定に当たっては、土壌汚染の性格や既に設定されている環境基準の基本的考え方等に即して検討する必要がある。具体的には次のとおりである。

①土壌環境基準についても、その基本的考え方は、大気、水質等の環境基準のそれと同様であり、公害対策基本法に基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、また、行政上の目標として設定されるべきものである。

この場合、土壌の汚染は汚染の希釈や移動が見込めない蓄積性の汚染であり、汚染状態の解消には有害物質の除去、無害化等の処理を必要とするといった特性があることから、土壌環境基準は一義的には汚染状態の有無の判断と汚染土壌に係る改善対策を講ずる際の目標として運用されるものと考えられる。

②土壌環境機能は多様かつ複合的であり、土壌の用途に応じた機能の量的評価や土壌環境に負荷される有害物質の種類、性状及びそれらの存在量と各種環境影響の作用機作に関する科学的知見は必ずしも十分ではない。

しかしながら、土壌汚染が現に発生し又は懸念されている実態があり、その対策の推進や未然防止が急務となっている現状からみて、これまでに得られている科学的知見や関連する既往の諸基準等に即し、可能なものについて土壌環境基準を逐次設定し、当面の社会的、行政的要請に応えることが緊要と考えられる。

③なお、「維持されることが望ましい基準」としての環境基準と農用地土壌汚染防止法における対策地域の指定要件との関連については、

ア 対策地域の指定要件は人の健康の保護(有害物質を含む農畜産物の生産の防止)と生活環境の保全(農作物等の生育阻害の防止)を目的として設定されており、環境基準の理念や性格と共通性を有していること

イ 対策地域の指定要件は、対策を発動するための基準であるとともに、対策を講ずることによって汚染状態を解消するための到達目標でもあり、この点で「維持されることが望ましい基準」と同様の性格を有していること

ウ 環境基準が設定された場合には、これを達成するための対策法として農用地土壌汚染防止法が制定された経緯があること

から、両者の概念や基準又は指定要件として設定する値は同一であると考えられる、

(3)土壌環境基準の設定に当たっての主な論点と留意事項

土壌環境基準を設定していくこととした場合に、留意すべき主な事項については次のように考えられる。

①土壌汚染による環境影響の態様と基準設定に当たり準拠し得る既往知見

土壌汚染による環境影響の態様とこれに関する既往知見を、人の健康の保護や生活環境の保全に関する視点を念頭に置きつつ土壌環境機能ごとに整理し、土壌環境基準の設定に当たり準拠し得るか否かを検討すれば、次のとおりである。

ア 食料・木材等生産機能への影響

土壌汚染に起因する農畜産物への有害物質の蓄積によって健康被害を生ずることが人の健康への影響として、また、農作物や樹木等の生育阻害を生ずること等が生活環境への影響として知られている。

(ア)この場合、食品の汚染による人の健康への影響を防止するため、食品衛生法に基づき食品の規格基準が定められているが、土壌環境基準はこのような基準を満たす農畜産物が生産される条件を有するものとして設定されることが必要であると考えられる。

したがって、農用地土壌汚染防止法上の特定有害物質であるカドミウムについては、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物の生産を防止できるよう対策を実施するという観点から、米に係る規格基準に基づき対策地域の指定要件が定められており、設定の経緯が前後しているものの、農用地におけるカドミウムに係る環境基準としてはこの対策地域の指定要件の水準に準拠することが妥当と考えられる。

(イ)また、同じく特定有害物質である銅及び砒素については、農作物等の生育阻害の防止という観点から対策地域の指定要件が定められており、これは土壌環境基準における生活環境を保全する上で望ましい基準の考え方と同一であって、農用地(田に限る。)における銅及び砒素に係る環境基準としては、各々の対策地域の指定要件の水準に準拠することが妥当と考えられる。

イ 水質浄化・地下水かん養機能への影響

土壌汚染に起因する地下水、表流水の汚染、さらには水産物への有害物質の蓄積を通じて人の健康への影響が懸念されているほか、水生生物の減少等が生活環境への影響として考えられる。

この場合、水質汚濁による人の健康への影響を防止するため、水道水の水質基準や水質環境基準が定められているが、土壌環境基準はこれら水質に係る諸基準を満たす条件を有するものとして設定されることが必要であると考えられる。

なお、生活環境に係る水質への影響の態様、これら諸基準の対象物質以外の物質による当該機能への影響については、現時点では知見が十分ではなく、今後さらにその蓄積に努める必要がある。

ウ 土壌微生物培養機能(又は分解浄化・養分供給機能)への影響

土壌汚染による有用微生物への影響について知見の集積が図られているが、これに関与する要因は多様であり、現時点では土壌汚染の指標として活用し得るまでには至っていない。

エ 自然生態系・景観維持保全機能への影響

植物群落、森林の衰退やそれに伴う景観の変化、動植物資源の減少、都市公園の土壌の場合には植生の貧弱化等が生活環境への影響として考えられるが、これらに関与する要因は多様であり、また、土壌汚染との関連に関する知見は十分ではない。

オ 施設、建造物等の担体・支持機能への影響

施設、建造物等の敷地内の汚染土壌との接触、土壌中有害物質の吸入等による人の健康影響が考えられる。また、土壌汚染に起因する建造物の腐食化等が生活環境への影響として考えられる。しかしながら、現時点ではともに知見が十分ではなく今後さらにその集積に努める必要がある。

カ その他の機能(大気(を含む臭気)浄化、温度調整、振動緩和等)への影響

土壌汚染に起因する有害物質による健康影響は顕著でないものが多いと考えられる。

②土壌環境基準の対象物質

土壌汚染の原因になる物質は数多いが、現に汚染の実態やその恐れがあり、かつ、上記①に示した既往の知見等からみて、現時点において土壌環境基準の設定が可能なものとしては、次のような物質が挙げられる。

(中略)

③健康項目と生活環境項目の区分の要否及び基準値設定の考え方

環境基準は前記のとおり、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定めるものとされており、水質環境基準については、いわゆる健康項目と生活環境項目に分けて設定されている。

土壌環境基準について、これら2項目に分けて設定するか否かについては、

ア 水質環境基準は利水目的に応じ、汚濁の原因となる物質や指標となる性状(BOD、COD、SS等)が異なるが、土壌環境基準については、現在まで得られている知見の状況等からみて、これら2項目毎に対象とする物質や性状を区分することは困難である。

イ 一方、土壌環境基準においても、土壌環境機能の多様性から、概念上、一つの物質について人の健康の保護と生活環境の保全にわたる領域を通じ、維持されることが望ましい水準が2つ以上存在することが考えられるが、その場合、環境保全上は安全側に立ったいずれか低い水準によって設定されることが原則であると考えられる。

ウ この場合、準拠すべき既往の知見や関連する諸基準の現状からみて、

(ア)農作物等の生育阻害に係る塩酸抽出法による水準と水質汚濁防止に係る水溶出法による水準に見られるように、土壌環境機能への影響の態様とその評価の指標が異なるため、複数の水準の間に同一の指標による安全性比較ができない場合には、各々の水準を達成すべきものとして併置すること、

(イ)特定の土壌環境機能に係る水準に関してしか明確な知見が得られておらず、また、それ以外の土壌環境機能に関して、これまで土壌汚染による被害が知られていない等の場合には、定性的にしろより安全側であることが認められればその水準に準拠した基準とすること、

は、環境保全上の安全性を極力確保するという観点からは現時点において止むを得ないものと考えられる。

エ 以上から、土壌環境基準は、土壌中の有害物質ごとにいわゆる健康項目と生活環境項目を包含したものとして、また、その際、土壌汚染の環境影響が複雑なためいずれの条件をも満足するような唯一の水準の設定が困難な場合には、土壌環境機能の影響の態様に応じ、各々明確な知見が得られている複数の水準を併置すること等の考え方に沿って整理することが妥当であると考えられる。

(ア)これを例えば砒素についてみれば、人の健康の保護に関しては、水質浄化・地下水かん養機能の維持にかかる水道水の水質基準及び水質環境基準に準拠した水準と、生活環境の保全に関しては、農用地における農作物の生育阻害を防止する観点から設定されている農用地土壌汚染防止法上の指定要件があるが、これらの水準についていずれがより安全側であるか判断できないため、これら両者の水準を併置して環境基準とすべきであると考えられる。

(イ)また、例えばカドミウムについてみれば、人の健康の保護に関しては、水質浄化・地下水かん養機能の維持に係る水道水の水質基準及び水質環境基準に準拠した水準と、対策地域の指定要件があるが、これらを比較していずれが安全側であるか判断できないため、これら両者の水準を併置して環境基準とすべきであると考えられる。

なお、カドミウムによる生活環境への影響に関する知見は十分ではないが、汚染現地の実態からみて、農用地におけるカドミウムによる農作物の生育阻害を防止するという観点からは上記の水準は十分安全側に立ったものと考えられる。

(ウ)さらに、例えば六価クロムについてみれば、人の健康の保護に関しては、水質浄化・地下水かん養機能の維持に係る水道水の水質基準及び水質環境基準に準拠した水準があるが、現地の実態等からみてこの水準が満たされれば農作物中への蓄積による健康影響や生育阻害は生じないものと認められ、この水準は十分安全側に立ったものと考えられる。

④土地利用による区分の考え方

土壌環境基準については土地利用により土壌汚染の環境影響の態様が異なるとしてこれにより区分したものとすべきであるとの考え方があるが、

ア 人の健康の保護の観点からは、水質浄化・地下水かん養機能の維持に影響を及ぼす土壌の汚染は、土地利用の如何にかかわらず全国的に共通して未然に防止され、解消される必要があることから、土地利用に応じて土壌環境基準を設定することは適切ではない。

ただし、人の健康をそこなうおそれのある農畜産物の生産のように、農用地に限ってその影響を防止すれば十分であると考えられるものについては、その旨区分して適用することとする必要がある。

イ 生活環境の保全に関するものについては、土地利用に区分した設定も考えられるが、現実の土地利用は多様であり、土壌環境機能の面から全ての土地利用を区分し、土壌一般についてこの区分ごとに環境基準を設定することとするには現時点では難点が多い。

なお、農用地土壌汚染防止法上は、特定有害物質である銅及び砒素については、田に限って対策地域の指定要件が設定されており、これらについてはその旨区分して適用する必要がある。

⑤含有量基準の設定の可否

土壌環境に負荷される有害物質の量(含有量)と環境への多様な影響の作用機作が解明されれば、負荷の経時的把握も可能となることから、最も望ましい基準となり得ると考えられるが、現状ではこれを可能とする科学的知見が十分ではない。即ち、

ア 有害物質による土壌環境機能への影響と土壌中含有量との関係並びに土壌からの溶出量と含有量の関係については、土壌の性状により様々であり、定量的な関係が認められない。

イ 特に、重金属類については、事業活動等の影響を受けない自然状態でも土壌中に存在することから、自然賦存量(含有量)の上限の水準を上回れば何らかの人為負荷を受けたものとみなして基準を設定することも考えられるが、地域による土壌の生成過程等が異なることから賦存量も地域により多様であり、土壌中の重金属の含有量を全国一律に事業活動等に伴う人為負荷のものと自然賦存のものとに区分することが困難である。

以上から、今後、科学的知見の集積が進み、かつ、社会的要請や行政的必要性が高まった段階においては、含有量をベースにした基準が逐次設定されるべきであるが、当面は、物質ごとに環境影響の評価や分析法等が異なるものの既に一定の知見があり規制の実態もある水道水の水質基準及び水質環境基準や対策地域の指定要件に準拠し、これらを満たす条件を有するものとして設定することが適当であると考えられる。

(参考資料)

・平成3年4月・土壌環境保全問題研究会報告書「土壌の汚染に係る環境基準の設定方向」 【NIES保管ファイル】

(平成3年7月8日・中央公害対策審議会「土壌の汚染に係る環境基準の設定について(答申)」より)(抜粋)

土壌は、水、大気とともに環境の重要な構成要素であって、人をはじめとする生物の生存の基盤として、また、物質の循環の要として重要な役割を担っている。しかし、土壌は、水、大気と比べその組成が複雑で有害物質に対する反応も多様であり、また、一旦汚染されるとその影響が長期にわたり持続する蓄積性の汚染となる等土壌の汚染の態様は水や大気の汚染とは異なる特徴を有している。

土壌の汚染に係る環境基準は、このような環境上の土壌の役割や土壌汚染の態様を踏まえ、現下の社内的、行政的要請に応えるよう、次のように定めるべきものと考える。

1.土壌の汚染に係る環境基準の設定に当たっての基本的な考え方

土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)は、

(1)環境としての土壌が果たしている機能(以下「土壌環境機能」という。)が多様であることを踏まえ、人の健康の保護と生活環境の保全の両者の観点を包含したものとして設定すること。

(2)対象物質及び基準値は、既往の知見や関連する諸基準等に即して設定可能なものについて設定すること。

(3)その際、既往の知見等から得られる維持されることが望ましい水準が複数あると認められる場合においては、安全を見込んでいずれか低い水準で設定すべきであるが、測定方法の違いや環境影響の作用機作(メカニズム)からみていずれがより安全側の水準であるか判断が困難な場合には、いずれの水準をも達成すべきものとし、各々の水準で設定した基準値を併置すること。

(4)したがって、現時点においては次のような水準に即して設定することが妥当であること。

① 土壌環境機能のうち、水質を浄化し及び地下水をかん養する機能を保全する観点から、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のうち健康項目の対象となっている物質について、土壌(重量)の10倍量(容量)の水で有害物質を溶出させ、その溶出液の濃度(以下「溶出濃度」という。)が当該水質環境基準を超えない水準

② 食料を生産する機能を保全する観点から、農用地において、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」上の特定有害物質について、農用地土壌汚染対策地域の指定要件を超えない水準

2.環境基準の内容

1の考え方から、土壌環境基準として設定する物質及びその基準値は次のとおりとすること。

(中略)

この場合、カドミウム、砒素、鉛、六価クロム及び総水銀の溶出濃度に係る基準値については、土壌への吸着等を考慮して、これらの物質を含む土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において地下水中濃度が上記の値を超えていない場合には、それぞれ上記の3倍値を上回らないこととして設定すること。

なお、上記の基準値は水質を浄化し及び地下水をかん養する機能、食料を生産する機能に関する既往の知見、関連諸基準等から得られる水準に即して設定したものであるが、これらの値が維持されれば、これ以外の土壌環境機能の保全にも資するものと考えられること。

3.調査、検定等(抄)

(1)検定方法は別表(略)のとおりとすること

(2)調査に当たっては、土地利用の経過及び現状、土壌の生成過程、立地条件等を勘案し、また、土地改変等の機会を捉えて、土壌の汚染状況が適切に把握されるよう努めることとすること。

4.環境基準の達成期間等

環境基準に適合しない土壌の存在が明らかになった場合には、汚染の広がりやその程度、影響の態様等に応じ可及的速やかに環境基準を達成するための措置が講ぜられるよう努めることとすること。

なお、この達成努力にも拘らず、環境基準の早期達成が見込まれない場合にあっては、応急的かつ暫定的に土壌の汚染に起因する環境影響を防止するために必要な措置が講ぜられるよう努めることとすること。

5.環境基準の見直し

環境基準は、基準値の変更や項目の追加等について、科学的な判断の向上や、土壌汚染の状況等の変化に伴い、適宜改定することとすること。

6.土壌環境基準の適用に当たっての留意事項

(1)土壌環境基準の適用に当たっては、

① 鉱脈等土壌中有害物質の存在が、もっぱら自然的要因に起因するものと認められる区域、場所、

② 原材料の堆積場、廃棄物の処分場、鉱業廃棄物の埋立場等有害物質の処分を目的として現にこれらを集積している施設等に係る土壌には適用しないこととすること。

(以下略)

(参考資料)

・平成3年7月8日・中央公害対策審議会「土壌の汚染に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】

(平成6年1月14日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」より)(抜粋)

3 土壌環境基準の項目追加等の内容(抄)

(中略)

(3)土壌環境基準の適用対象となる土壌

土壌環境基準に追加すべき項目に係るものを含め、土壌環境基準のうち、溶出基準については、現行どおり、原則として農用地を含めたすべての土壌に適用することが適当である。

また、鉱脈等土壌中有害物質の存在がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所に係る土壌等、土壌環境基準を適用しない土壌についても、現行どおりとすることが適当である。

(中略)

(5)土壌環境基準の達成状況の評価

水質環境基準については、基準値が主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年間平均値(全シアンのみ最高値)により評価することとされている。

しかしながら、土壌汚染は一般に蓄積性の汚染であり、その汚染状況は水質におけるほど経時的に変化し易いものではない。したがって、このような特質を有する土壌汚染については、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価することが適当である。

(参考資料)

・平成6年1月14日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」 【NIES保管ファイル】

②環境基準項目及び基準値(一覧)(令和3年10月7日現在)

| 項目 | 環境上の条件(基準値) | 告示日 | 備考 |

|---|---|---|---|

| カドミウム | 検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 | 令和2年4月2日 | 改定 |

| 全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 平成3年8月23日 | 当初「シアン」から平成6年2月21日に名称変更 |

| 有機燐(りん) | 検液中に検出されないこと。 | 平成3年8月23日 | |

| 鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | 改定 |

| 六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 平成3年8月23日 | |

| 砒(ひ)素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 平成6年2月21日 | 改定 |

| 総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 | 平成3年8月23日 | |

| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 平成3年8月23日 | |

| PCB | 検液中に検出されないこと。 | 平成3年8月23日 | |

| 銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 平成3年8月23日 | |

| ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| 四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 平成28年3月29日 | |

| 1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 | 平成26年3月20日 | 改定 |

| 1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 | 平成30年9月18日 | 当初「シス体」から変更 |

| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 令和2年4月2日 | 改定 |

| テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 平成6年2月21日 | |

| ふっ素 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 | 平成13年3月28日 | |

| ほう素 | 検液1Lにつき1mg以下であること。 | 平成13年3月28日 | |

| 1,4-ジオキサン | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 平成28年3月29日 | |

| ダイオキシン類※ | 1000pg-TEQ/g以下 | 平成11年12月27日 |

※ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設定。

(備考)

1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4.有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

5.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

6.ダイオキシン類の基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。

7.ダイオキシン類の基準値は、土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。

8.ダイオキシン類の環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合(簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。

(注)

1.ダイオキシン類以外の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の環境基準項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。

2.ダイオキシン類の環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。

③項目ごとの基準値及び設定根拠

土壌環境基準の設定及び改定においては、基本的に水質環境基準等の既存の値をベースに基準値が設定されており、以下の説明では同時に検討された物質群ごとに設定の考え方を記載する。

○六価クロム、総水銀、アルキル水銀、PCB、銅

1.基準値及び測定方法

| 項 目 | 環境上の条件(基準値) | 測定方法 |

|---|---|---|

| 六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 日本産業規格K0102の65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |

| 総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |

| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |

| PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |

| 銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |

(注)

○六価クロム及び総水銀に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.05mg及び0.0005mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.15mg及び0.0015mgとする。

○「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

2.設定経緯

平成3年7月8日・中央公害対策審議会答申

平成3年8月23日・環境庁告示第46号

3.設定の考え方(答申抜粋)

1 土壌の汚染に係る環境基準の設定に当たっての基本的な考え方

土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)は、

(1)環境としての土壌が果たしている機能(以下「土壌環境機能」という。)が多様であることを踏まえ、人の健康の保護と生活環境の保全の両者の観点を包含したものとして設定すること。

(2)対象物質及び基準値は、既往の知見や関連する諸基準等に即して設定可能なものについて設定すること。

(3)その際、既往の知見等から得られる維持することが望ましい水準が複数あると認められる場合においては、安全を見込んでいずれか低い水準で設定すべきであるが、測定方法の違いや環境影響の作用機作(メカニズム)からみていずれがより安全側の水準であるか判断が困難である場合には、いずれの水準をも達成すべきものとし、各々の水準で設定した基準値を併置すること。

(4)したがって、現時点においては次のような水準に即して設定することが妥当であること。

①土壌環境機能のうち、水質を浄化し及び地下水をかん養する機能を保全する観点から、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のうち健康項目の対象となっている物質について、土壌(重量)の10倍量(容量)の水で有害物質を溶出させ、その溶出液中の濃度(以下「溶出濃度」という。)が当該水質環境基準を超えない水準

②食料を生産する機能を保全する観点から、農用地において、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」上の特定有害物質について、農用地土壌汚染対策地域の指定要件を超えない水準

2 環境基準の内容(抄)

1の考え方から、土壌環境基準として設定する物質及びその基準値は次のとおりとすること。

(中略)

(2)銅については、農用地(田に限る。)、において土壌中濃度が125ppm(0.1規定塩酸抽出)以上でないこと。

(中略)

(5)六価クロムについては、溶出濃度が0.05ppm以下であること。

(6)総水銀については、溶出濃度が0.0005ppm以下であること。

(7)アルキル水錢については、溶出液中に検出されないこと。

(中略)

(10)PCBについては、溶出液中に検出されないこと。

この場合、カドミウム、砒素、鉛、六価クロム及び総水銀の溶出濃度に係る基準値については、土壌への吸着等を考慮して、これらの物質を含む土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において地下水中濃度が上記の値を超えていない場合には、それぞれ上記の3倍値を上回らないこととして設定すること。

なお、上記の基準値は水質を浄化し及び地下水をかん養する機能、食料を生産する機能に関する既往の知見、関連諸基準等から得られる水準に即して設定したものであるが、これらの値が維持されれば、これ以外の土壌環境機能の保全にも資するものと考えられること。

4.参考資料

・平成3年7月8日・中央公害対策審議会「土壌の汚染に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】

○全シアン、有機燐、鉛、砒素

1.基準値及び測定方法

| 項目 | 環境上の条件(基準値) | 測定方法 |

|---|---|---|

| 全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K0102の38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年12月28日環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |

| 有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |

| 鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |

| 砒(ひ)素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月8日総理府令第31号に定める方法 |

(注)

○有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

○鉛は当初「検液1Lにつき0.1mg以下であること」、砒素は当初「検液1Lにつき0.05mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。」からそれぞれ改定された。

○鉛、砒素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度が地下水1Lにつき0.01mgを超えていない場合には、検液1Lにつき0.03mgとする。

2.設定経緯

(当初)

平成3年7月8日・中央公害対策審議会答申

平成3年8月23日・環境庁告示第46号

(改定)

平成6年1月14日・中央環境審議会答申

平成6年2月21日・環境庁告示第25号

3.設定の考え方

(平成3年・当初設定時)(答申抜粋)

1 土壌の汚染に係る環境基準の設定に当たっての基本的な考え方

土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)は、

(1)環境としての土壌が果たしている機能(以下「土壌環境機能」という。)が多様であることを踏まえ、人の健康の保護と生活環境の保全の両者の観点を包含したものとして設定すること。

(2)対象物質及び基準値は、既往の知見や関連する諸基準等に即して設定可能なものについて設定すること。

(3)その際、既往の知見等から得られる維持することが望ましい水準が複数あると認められる場合においては、安全を見込んでいずれか低い水準で設定すべきであるが、測定方法の違いや環境影響の作用機作(メカニズム)からみていずれがより安全側の水準であるか判断が困難である場合には、いずれの水準をも達成すべきものとし、各々の水準で設定した基準値を併置すること。

(4)したがって、現時点においては次のような水準に即して設定することが妥当であること。

①土壌環境機能のうち、水質を浄化し及び地下水をかん養する機能を保全する観点から、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のうち健康項目の対象となっている物質について、土壌(重量)の10倍量(容量)の水で有害物質を溶出させ、その溶出液中の濃度(以下「溶出濃度」という。)が当該水質環境基準を超えない水準

②食料を生産する機能を保全する観点から、農用地において、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」上の特定有害物質について、農用地土壌汚染対策地域の指定要件を超えない水準

2 環境基準の内容(抄)

1の考え方から、土壌環境基準として設定する物質及びその基準値は次のとおりとすること。

(中略)

(3)砒素については、溶出濃度が0.05ppm以下であること、但し、農用地(田に限る。)においては、これと併せて、土壌中濃度が15ppm(1規定塩酸抽出)以上でないこと。

(4)鉛については、溶出濃度が0.1ppm以下であること。

(中略)

(8)シアンについては、溶出液中に検出されないこと。

(9)有機りんについては、溶出液中に検出されないこと。

(中略)

この場合、カドミウム、砒素、鉛、六価クロム及び総水銀の溶出濃度に係る基準値については、土壌への吸着等を考慮して、これらの物質を含む土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において地下水中濃度が上記の値を超えていない場合には、それぞれ上記の3倍値を上回らないこととして設定すること。

なお、上記の基準値は水質を浄化し及び地下水をかん養する機能、食料を生産する機能に関する既往の知見、関連諸基準等から得られる水準に即して設定したものであるが、これらの値が維持されれば、これ以外の土壌環境機能の保全にも資するものと考えられること。

(平成6年・改定時)(答申抜粋)

2 基本的考え方(抄)

(中略)

先般、水質環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、新たな科学的知見等に基づき、新たな項目に係る基準値の設定及び既定項目の基準値の一部の改定が行われたが、この基準は土壌環境基準において水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定された上記(1)(略)の溶出基準と密接な関連を有する。従って、今回の土壌環境基準の改定の検討は、水質環境基準の改定を踏まえ、土壌環境基準のうちの溶出基準について行った。

3 土壌環境基準の項目追加等の内容(抄)

(中略)

(2)既定項目の見直し

有機燐については、水質環境基準からは水質汚濁防止法に基づく排水規制等の継続を前提に削除されたが、その製造及び使用等の状況を考慮するといまだ土壌汚染の可能性があるため、土壌汚染に起因した水質汚濁を未然に防止する観点から、今回は土壌環境基準からの削除を行わないことが適当である。

また、水質環境基準において基準値が強化された鉛、砒素については土壌環境基準においても別紙2(略)のとおり環境上の条件を改定することが適当である。

なお、シアンについては、水質環境基準と同様に土壌環境基準においても、日本工業規格に基づく測定方法における呼称とあわせて項目名を「全シアン」に変更することが適当である。

(以下略)

4.参考資料

・平成3年7月8日・中央公害対策審議会「土壌の汚染に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】

・平成6年1月14日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」 【NIES保管ファイル】

○ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン

1.基準値及び測定方法

| 項目 | 環境上の条件(基準値) | 測定方法 |

|---|---|---|

| ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |

| 四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

| 1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |

| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

| テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |

| チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |

| シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |

| チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |

| ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |

| セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |

(注)

○セレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度が地下水1Lにつき0.01mgを超えていない場合には、検液1Lにつき0.03mgとする。

2.設定経緯

平成6年1月14日・中央環境審議会答申

平成6年2月21日・環境庁告示第25号

3.設定の考え方(答申抜粋)

2 基本的考え方(抄)

(中略)

先般、水質環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、新たな科学的知見等に基づき、新たな項目に係る基準値の設定及び既定項目の基準値の一部の改定が行われたが、この基準は土壌環境基準において水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定された上記(1)(略)の溶出基準と密接な関連を有する。従って、今回の土壌環境基準の改定の検討は、水質環境基準の改定を踏まえ、土壌環境基準のうちの溶出基準について行った。

3 土壌環境基準の項目追加等の内容(抄)

(1)追加項目及び環境上の条件

水質環境基準の改定において追加された項目については、その使用状況、土壌汚染の事例、地下水汚染の状況等を勘案すると土壌汚染に起因する水質汚濁が十分懸念される。このため、土壌環境基準に追加すべき項目は、改定された水質環境基準等を担保し得るような土壌環境を確保して水質汚濁を未然に防止する観点から、水質環境基準の追加項目と同一の項目とすることが適当である。(別紙1(略))

土壌環境基準に新たに追加する項目については、水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定するため、現行どおり水によりこれらの項目に係る物質を溶出させ、その検液中の濃度が各々該当する水質環境基準の値以下であることを環境上の条件として別紙1(略)のとおり設定することが適当である。

また、追加項目のうちセレンについては、既に、土壌環境基準が設定されている重金属と同様に、土壌への吸着を考慮して、3倍値基準の特例を適用することが適当である。

(以下略)

4.参考資料

・平成6年1月14日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」 【NIES保管ファイル】

○カドミウム

1.基準値

(当初)検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。

(改定)検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。

(再改定・現行)検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。

2.測定方法

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月24日・農林省令第47号に定める方法

3.設定経緯

(当初)

平成3年7月8日・中央公害対策審議会答申

平成3年8月23日・環境庁告示第46号

(改定:農用地基準の見直し)

平成22年5月18日・中央環境審議会答申

平成22年6月16日・環境省告示第37号

(再改定:溶出基準の見直し)

令和2年1月27日・中央環境審議会答申

令和2年4月2日・環境省告示第44号

4.環境への排出等の状況(PRTR)(再改定時)

<平成27年度>

届出事業所:3,198事業所

届出:(大気)355kg、(水域)2,037kg、(土壌)0kg、(埋立)54,156kg、(下水道への移動)1kg、(廃棄物移動)177,177kg

<平成28年度>

届出事業所:3,196事業所

届出:(大気)430kg、(水域)2,123kg、(土壌)0kg、(埋立)69,735kg、(下水道への移動)0kg、(廃棄物移動)122,533kg

<平成29年度>

届出事業所:3,206事業所(下水道業が2,034事業所、一般廃棄物処理業が913事業所)

届出:(大気)413kg、(水域)2,134kg、(土壌)0kg、(埋立)43,902kg、(下水道への移動)0kg、(廃棄物移動)122,184kg

5.設定の考え方

(平成3年・当初設定時)(答申抜粋)

1 土壌の汚染に係る環境基準の設定に当たっての基本的な考え方

土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)は、

(1)環境としての土壌が果たしている機能(以下「土壌環境機能」という。)が多様であることを踏まえ、人の健康の保護と生活環境の保全の両者の観点を包含したものとして設定すること。

(2)対象物質及び基準値は、既往の知見や関連する諸基準等に即して設定可能なものについて設定すること。

(3)その際、既往の知見等から得られる維持することが望ましい水準が複数あると認められる場合においては、安全を見込んでいずれか低い水準で設定すべきであるが、測定方法の違いや環境影響の作用機作(メカニズム)からみていずれがより安全側の水準であるか判断が困難である場合には、いずれの水準をも達成すべきものとし、各々の水準で設定した基準値を併置すること。

(4)したがって、現時点においては次のような水準に即して設定することが妥当であること。

①土壌環境機能のうち、水質を浄化し及び地下水をかん養する機能を保全する観点から、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のうち健康項目の対象となっている物質について、土壌(重量)の10倍量(容量)の水で有害物質を溶出させ、その溶出液中の濃度(以下「溶出濃度」という。)が当該水質環境基準を超えない水準

②食料を生産する機能を保全する観点から、農用地において、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」上の特定有害物質について、農用地土壌汚染対策地域の指定要件を超えない水準

2 環境基準の内容(抄)

1の考え方から、土壌環境基準として設定する物質及びその基準値は次のとおりとすること。

(1)カドミウムについては、溶出濃度が0.01ppm以下であること、但し、農用地においては、これと併せて、そこで生産される玄米中濃度が1ppm以上でないこと。

(中略)

この場合、カドミウム、砒素、鉛、六価クロム及び総水銀の溶出濃度に係る基準値については、土壌への吸着等を考慮して、これらの物質を含む土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において地下水中濃度が上記の値を超えていない場合には、それぞれ上記の3倍値を上回らないこととして設定すること。

なお、上記の基準値は水質を浄化し及び地下水をかん養する機能、食料を生産する機能に関する既往の知見、関連諸基準等から得られる水準に即して設定したものであるが、これらの値が維持されれば、これ以外の土壌環境機能の保全にも資するものと考えられること。

(平成22年・改定時)(答申抜粋)

Ⅱ 土壌環境基準の基本的考え方

土壌環境基準は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準であり、土壌の汚染状態の有無を判断する基準として、また、汚染土壌の改善対策を講ずる際の目標となる基準として設定され、政府の施策を講ずる際の目標となるものである。現行の土壌環境基準は、既往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定するとの考え方に基づき、次の2つの視点から設定されている。

1 土壌環境機能のうち、水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から、水質環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準の対象となっている項目について、土壌(重量:g)の10倍量(容量:mL)の水でこれらの項目に係る物質を溶出させ、その溶液中の濃度が、各々該当する水質環境基準の値以下であることを環境上の条件としている。

2 土壌環境機能のうち、食料を生産する機能を保全する観点から、農用地土壌汚染防止法に基づく特定有害物質について、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に準拠して環境上の条件としている。この基準は、農用地(砒素及び銅については、田に限る。)の土壌に適用されている。

食品、添加物等の規格基準の改正は、土壌環境機能のうち、食料を生産する機能を保全する観点から設定された上記2の基準と密接な関係を有することから、今回の土壌環境基準の見直しの検討は、土壌環境基準のうちカドミウムに係る基準(農用地に係るものに限る。)について行うこととした。

(中略)

Ⅳ 農用地に係る土壌環境基準について(抄)

(中略)

2 農用地の土壌に係るカドミウム基準のあり方

(1)測定対象

農作物に吸収されるカドミウムの量は、土壌に含まれるカドミウムの量だけでなく、土壌の種類や土性、土壌pH、酸化還元電位等の様々な要因によって大きく左右される。また、気象条件、栽培管理法、作物の根の張り方などによって、子実へのカドミウム移行の最も盛んな出穂期前後の稲のカドミウム吸収量が大きく変動するため、検定の時点で立毛中の稲とともに採取した土壌のカドミウム含有量やpHなどの土壌要因を測定しても、米のカドミウム含有量を十分な精度で予測することは難しい。したがって、「人の健康をそこなうおそれのある農産物が生産」されるかどうかを判定する手法としては、現に稲に吸収され、米に蓄積されたカドミウムの量を測定し、これを指標とするのが適当と考えられる。

なお、食品衛生法においては、流通・加工・販売段階等の米を規制対象とするため、測定対象は「玄米及び精米」とされている。一方、農用地の土壌の汚染状況を把握するためには、調査地点の土壌及びこれとの関連が明確な立毛状態の稲から米の試料を得る必要がある。また、通常、玄米において0.4mg/kgを超えることがなければ、精米において0.4mg/kgを超える可能性は少ないことが示唆されている。これらのことから、測定対象とする「米」は、引き続き「玄米」を示すこととするのが適当である。

(2)環境上の条件

食品規格基準の改正により、0.4mg/kgを超えるカドミウムを含む米が、公衆衛生の見地から販売等が禁止される食品に位置付けられることになる。食料を生産する機能を保全する観点から定める環境上の条件としては、食品のカドミウム成分規格の改正を受け、「米1kgにつき0.4mg以下であること」とするのが適当である。

(以下略)

(令和2年・再改定時)(答申抜粋)

Ⅰ 基本的考え方(抄)

2.土壌環境基準の見直しについて

地下水環境基準については、新たな科学的知見等に基づき、平成23年10月にカドミウムの基準が0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に見直され、平成26年11月にトリクロロエチレンの基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に見直されたことから、今般、1.(略)の考え方により土壌環境基準(溶出基準)について検討を行った。

なお、農用地基準については、現在、カドミウムについては基準が設定されているが、平成22年に食品等の規格基準の改正にあわせて検討を行い、平成22年6月16日に農用地におけるカドミウムの基準を「米1kgにつき1mg未満であること」から「米1kgにつき0.4mg以下であること」と改正したところである。トリクロロエチレンについては、これまでトリクロロエチレンに係る農用地基準を設定していないこと、トリクロロエチレンは農用地に意図的に施用されるものでないこと、土壌に吸着しにくいこと、汚染事例が把握されていないことから、人の健康をそこなうおそれのある農畜産物が生産されたり、農作物の生育が阻害されたりするおそれは想定されないと考えられる。このため、今回は農用地基準の検討は行わないこととした。

Ⅱ カドミウムに係る土壌環境基準について(抄)

1.水道水質基準の検討状況

カドミウムの水道水質基準は、微量重金属調査研究会(昭和45年)の評価値をもとに、平成22年3月まで0.01mg/L以下を基準としてきた。

平成20年7月に食品安全委員会より厚生労働大臣宛てに、日本国内の疫学調査の結果から過剰な近位尿細管機能障害が認められなかった値として、カドミウムの耐容週間摂取量を7μg/kg体重/週※とすることが通知されたことから、平成20年12月及び平成22年2月の厚生科学審議会生活環境水道部会において審議を行い、基準を0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に見直すことが適切であるとされた。

これを踏まえて基準が0.003mg/L以下に見直され、平成22年4月1日に施行された。

※カドミウムにより汚染された地域の住民とそうでない住民を対象とした疫学調査結果から、14.4μg/kg体重/週以下のカドミウム摂取量は人の健康に悪影響を及ぼさない摂取量であり、別の疫学調査結果から、7μg/kg体重/週程度のカドミウムばく露を受けた住民に非汚染地域の住民と比較して過剰な近位尿細管機能障害が認められなかったことを受け、カドミウムの耐容週間摂取量は総合的に判断して7μg/kg体重/週とすることが妥当とした。

2.水質環境基準及び地下水環境基準の検討状況

平成23年7月の「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次答申)(中央環境審議会)」において、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を用いて水道水質基準が0.003mg/L以下に改正されていることや、同評価結果を用いた食品規格基準の改正により土壌環境基準の米のカドミウムの基準が米1kgにつき0.4mg以下に見直されることから、「カドミウムの水質環境基準健康項目※については、従来の基準値0.01mg/Lを0.003mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても公共用水域等の検出状況から見て、従来通り水質環境基準健康項目※とすることが適当である。」とされた。これを受け、基準が0.003mg/L以下に見直され、平成23年10月27日に施行された。

※「水質汚濁に係る人の健康保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次答申)(中央環境審議会)」では、水質環境基準の項目及び地下水環境基準の項目をあわせて「水質環境基準健康項目」としている。

(中略)

4.カドミウムの土壌環境基準(溶出基準)について

地下水環境基準においてカドミウムの基準が0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に見直されたこと、既に適用可能な測定方法があることから、Ⅰの1.土壌環境基準設定の基本的考え方に基づき、土壌環境基準の見直しを行うこととし、環境上の条件(溶出基準)については表2(略)に示すとおりとし、測定方法、達成状況の評価方法及び3倍値基準の取扱いについては下記の(1)~(3)のとおりとすることが適当である。

(中略)

(1)カドミウムの測定方法(略)

(2)達成状況の評価方法

水質環境基準については、基準が有害物質の長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年間平均値(全シアンのみ最高値)により評価することとされている。

しかしながら、土壌汚染は、一般に蓄積性の汚染であり、その汚染状態は水質におけるほど経年的に変化しやすいものではないことから、従来、1回の調査結果が環境上の条件(溶出基準)を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価することとされており、カドミウムについても、従来どおり、この考え方に基づき評価する。

(3)3倍値基準(略)

6.参考資料

・平成3年7月8日・中央公害対策審議会「土壌の汚染に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】

・平成22年5月18日・中央環境審議会「カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(答申)」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/15654.pdf 【NIES保管ファイル】

・令和2年1月27日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第4次答申)」 https://www.env.go.jp/press/107650/113197.pdf 【NIES保管ファイル】

○1,1-ジクロロエチレン

1.基準値

(当初)検液1Lにつき0.02mg以下であること。

(改定)検液1Lにつき0.1mg以下であること。

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

3.設定経緯

(当初)

平成6年1月14日・中央環境審議会答申

平成6年2月21日・環境庁告示第25号

(改定)

平成26年3月3日・中央環境審議会答申

平成26年3月20日・環境省告示第44号

4.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

<平成23年度>

公共用水域:1,960kg(2.6%)(下水道業:1,729kg、下水道業を除く:231kg)

大気:72,883kg(97.4%)

合計:74,843kg

5.設定の考え方

(平成6年・当初設定時)(答申抜粋)

2 基本的考え方(抄)

(中略)

先般、水質環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、新たな科学的知見等に基づき、新たな項目に係る基準値の設定及び既定項目の基準値の一部の改定が行われたが、この基準は土壌環境基準において水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定された上記(1)(略)の溶出基準と密接な関連を有する。従って、今回の土壌環境基準の改定の検討は、水質環境基準の改定を踏まえ、土壌環境基準のうちの溶出基準について行った。

3 土壌環境基準の項目追加等の内容(抄)

(1)追加項目及び環境上の条件

水質環境基準の改定において追加された項目については、その使用状況、土壌汚染の事例、地下水汚染の状況等を勘案すると土壌汚染に起因する水質汚濁が十分懸念される。このため、土壌環境基準に追加すべき項目は、改定された水質環境基準等を担保し得るような土壌環境を確保して水質汚濁を未然に防止する観点から、水質環境基準の追加項目と同一の項目とすることが適当である。(別紙1(略))

土壌環境基準に新たに追加する項目については、水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定するため、現行どおり水によりこれらの項目に係る物質を溶出させ、その検液中の濃度が各々該当する水質環境基準の値以下であることを環境上の条件として別紙1(略)のとおり設定することが適当である。

(中略)

(5)土壌環境基準の達成状況の評価

水質環境基準については、基準値が主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年間平均値(全シアンのみ最高値)により評価することとされている。

しかしながら、土壌汚染は一般的に蓄積性の汚染であり、その汚染状態は水質におけるほど経年的に変化し易いものではない。したがって、このような特質を有する土壌汚染については、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価することが適当である。

(平成26年・改定時)(答申抜粋)

Ⅱ 基本的考え方(抄)

(中略)

2.土壌環境基準の見直しについて

平成21年11月、新たな科学的知見等に基づき、1,1-ジクロロエチレン等について水質環境基準及び地下水環境基準の基準値の変更等が行われた。

このため、今般土壌環境基準のうちの溶出基準について見直しの検討を行うこととした。

Ⅲ 1.1-ジクロロエチレンについて(抄)

(中略)

2.水質環境基準等の基準値の見直し

(1)水道水質基準

平成15年に厚生労働省は清涼飲料水の規格基準の改正に係る食品健康影響評価を食品安全委員会に依頼した。食品安全委員会はWHO飲料水水質ガイドライン第3版、我が国の水質基準見直しの際の評価等に基づき食品健康影響評価を行い1,1-ジクロロエチレンのTDI(耐容一日摂取量)を46μg/kg体重/日と設定する旨の評価結果を平成19年に通知した。

厚生科学審議会生活環境水道部会ではこの結果を踏まえ、1,1-ジクロロエチレンの評価値を0.1mg/Lとすることが適切とされ、この場合、超過事案が近年報告されていないことから、水道水基準を廃止し、水道水質管理目標設定項目に変更することが適当とされた。

この改定の根拠となる食品安全委員会の食品健康影響評価では、「ラットを用いた2年間の飲水投与試験による肝臓への影響で、LOAEL 9mg/kg体重/日が最も鋭敏なエンドポイントである。しかし、NOAELが得られていないことから、WHO第3版追補(2005)と同様にNOAELに近い値として導き出されているBMDLを用いることが、最も適当と考えられる。よって、ラットを用いた2年間の飲水投与試験による肝小葉中心性の脂肪変性に基づきBMDL10:4.6mg/kg体重/日とし、不確実係数100(種差、個体差各10)を適応し、TDIを46μg/kg体重/日とする。」としている。

この食品健康影響評価結果を用い、厚生労働省は平成21年4月1日に1,1-ジクロロエチレンの水道水基準を廃止し、水道水質管理目標設定項目を、水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、目標値を0.1mg/Lと改定する省令を施行した。

(2)水質環境基準および地下水環境基準の改定

このことを踏まえ、平成21年9月中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」において、食品安全委員会の食品健康影響評価であるTDI 46μg/kg体重/日を根拠として、1,1-ジクロロエチレンの水質環境基準及び地下水環境基準は、旧基準値0.02mg/Lから現行の基準値0.1mg/Lへ見直すことが適当とされ、平成21年11月30日に基準値が改正された。

Ⅳ 土壌環境基準の見直しについて(抄)

1.基本的考え方

1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準(溶出基準)については、平成21年11月30日環境省告示による水質環境基準および地下水環境基準が見直されたこと、すでに測定方法があることを踏まえ、水質環境基準及び地下水環境基準に準拠し、基準値(環境上の条件)を下記の表(略)のとおりとすることが適当である。

(以下略)

6.参考資料

・平成6年1月14日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」 【NIES保管ファイル】

・平成26年3月3日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h2501.pdf 【NIES保管ファイル】

○1,2-ジクロロエチレン

1.基準値

検液1Lにつき0.04mg以下であること。

2.測定方法

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

※1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

3.設定経緯

(当初:シス-1,2-ジクロロエチレン)

平成6年1月14日・中央環境審議会答申

平成6年2月21日・環境庁告示第25号

(改定:1,2-ジクロロエチレン)

平成30年6月18日・中央環境審議会第3次答申

平成30年9月18日・環境省告示第77号

4.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

(シス-1,2-ジクロロエチレン)

<平成20年度>

届出:(大気)442kg、(水域)3526kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0kg、(廃棄物移動)87,400kg

<平成28年度>

PRTR届出事業所数:3,125事業所(下水道業が2,003事業所、一般廃棄物処理業930事業所)

届出:(大気)219kg、(水域)4,847kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0kg、(廃棄物移動)161,300kg

(トランス-1,2-ジクロロエチレン)

<平成20年度>

PRTR届出事業所数:6事業所(全て化学工業)

届出:(大気)11,414kg、(水域)13kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0kg、(廃棄物移動)50,800kg

5.設定の考え方

(平成6年・当初設定時)(答申抜粋)

2 基本的考え方(抄)

(中略)

先般、水質環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、新たな科学的知見等に基づき、新たな項目に係る基準値の設定及び既定項目の基準値の一部の改定が行われたが、この基準は土壌環境基準において水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定された上記(1)(略)の溶出基準と密接な関連を有する。従って、今回の土壌環境基準の改定の検討は、水質環境基準の改定を踏まえ、土壌環境基準のうちの溶出基準について行った。

3 土壌環境基準の項目追加等の内容(抄)

(1)追加項目及び環境上の条件

水質環境基準の改定において追加された項目については、その使用状況、土壌汚染の事例、地下水汚染の状況等を勘案すると土壌汚染に起因する水質汚濁が十分懸念される。このため、土壌環境基準に追加すべき項目は、改定された水質環境基準等を担保し得るような土壌環境を確保して水質汚濁を未然に防止する観点から、水質環境基準の追加項目と同一の項目とすることが適当である。(別紙1(略))

土壌環境基準に新たに追加する項目については、水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定するため、現行どおり水によりこれらの項目に係る物質を溶出させ、その検液中の濃度が各々該当する水質環境基準の値以下であることを環境上の条件として別紙1(略)のとおり設定することが適当である。

(中略)

(5)土壌環境基準の達成状況の評価

水質環境基準については、基準値が主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年間平均値(全シアンのみ最高値)により評価することとされている。

しかしながら、土壌汚染は一般的に蓄積性の汚染であり、その汚染状態は水質におけるほど経年的に変化し易いものではない。したがって、このような特質を有する土壌汚染については、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価することが適当である。

(平成30年・改定時)(答申抜粋)

Ⅰ 基本的考え方(抄)

(中略)

2.土壌環境基準の見直しについて

地下水環境基準については、新たな科学的知見等に基づき平成21年11月に「シス-1,2-ジクロロエチレン」が1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和として)に見直されたことから、今般、1.(略)の考え方により土壌環境基準の検討を行った。

なお、農用地基準については、これまでシス体について農用地基準を設定していないこと、トランス体は農用地に意図的に施用されるものでないこと、土壌に吸着しにくいこと、汚染事例が把握されていないことから、人の健康を損なうおそれのある農畜産物が生産されたり、農作物の生育が阻害されたりするおそれは想定されないと考えられることから、今回は農用地基準の検討は行わないこととした。

Ⅱ 1,2-ジクロロエチレンに係る土壌環境基準について(抄)

1.水道水質基準の検討状況

水道水質基準ではシス-1,2-ジクロロエチレンについて基準値が設定されていた。(シス体に関する反復毒性試験の報告は少ないため、トランス体に係るマウス90日間飲水試験における血清ALP(アルカリフォスファターゼ)上昇、胸腺重量低下からNOAEL(無毒性量)を17mg/kg/日、不確実係数1,000で除した17μg/kg/日をTDI(耐容一日摂取量)とし、寄与率10%として算出した0.04mg/Lを水道水質基準として設定してきた。)

これまでに、平成15年7月に厚生労働大臣から食品安全委員会に対し、清涼飲料水の食品健康影響評価(1,2-ジクロロエチレン)について意見を求め、平成19年3月に食品安全委員会から厚生労働大臣に対し、清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価(1,2-ジクロロエチレン)の結果として、「1,2-ジクロロエチレン(シス体とトランス体の和)のTDIを17μg/kg/日と設定する」と通知された。

また、平成20年4月に厚生労働大臣から食品安全委員会に対して、水道により供給される水の食品健康影響評価(1,2-ジクロロエチレン)について意見を求め、平成20年5月に食品安全委員会から厚生労働大臣に対し、「1,2-ジクロロエチレン(シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの和)の耐容一日摂取量を17μg/kg体重/日と設定する」と通知されている。

平成19年10月及び平成20年12月の厚生科学審議会生活環境水道部会において、「水道原水及び浄水から10%値を超える検出事例(いずれも低濃度)があるのはシス体に限定されているが、食品安全委員会における健康影響評価を踏まえ、シス体とトランス体を合算して評価することが適切である」とされ、平成21年4月に、水道水質基準の物質をこれまでのシス-1,2-ジクロロエチレンから1,2-ジクロロエチレンに改正し、水道水質基準は引き続き0.04mg/L以下とした。

2.地下水環境基準等の検討状況

(1)検討経緯

平成21年9月中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」において、地下水については、シス体は過去5年間毎年超過がみられトランス体は過去5年間のうち2年間でそれぞれ1箇所の超過が見られること、基準値の10%を超える検出はシス体、トランス体ともに毎年継続して確認されていること、地下水中でトリクロロエチレン等の分解により1,2-ジクロロエチレンが生成した可能性があり、シス体とトランス体が共存する状況がみられること、異性体個別では0.04mg/Lを超えないものの両異性体の和が0.04mg/Lを超える箇所が過去5年間で3か所あったことから、平成21年11月に地下水環境基準の物質を「シス-1,2-ジクロロエチレン」から1,2-ジクロロエチレン(シス体とトランス体の和として)に改正し、基準値は引き続き0.04mg/L以下とした。

なお、公共用水域については、平成10年度以降の自治体による測定の検出状況でトランス体は指針値の10%の値の超過が見られないこと、平成21年現在、両異性体ともに意図された製造はほぼ行われておらず、他の化学物質を製造する際に副生成されているものが主と考えられたことから、水質環境基準は引き続き「シス-1,2-ジクロロエチレン」とし、「トランス-1,2-ジクロロエチレン」は要監視項目※とされた。

※ 要監視項目とは、平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定したもの。その後、平成11年2月、平成16年3月及び平成21年11月に改正が行われ、現在は26項目が設定されている。

(2)基準値の導出

マウスを用いたトランス体の90日間の飲水実験(Barnesら、1985)による雄マウスの血清中酵素の増加などを根拠としたNOAEL 17mg/kg/dayから不確実係数1,000(短期実験を考慮)を適用して、TDI 0.017mg/kg/dayと算定した。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.04mg/L以下とした。

(中略)

4.1,2-ジクロロエチレンの土壌環境基準(溶出基準)について

地下水環境基準において1,2-ジクロロエチレンに変更されたこと、すでに測定方法があることから、Ⅱの1.土壌環境基準設定の基本的考え方に基づき、土壌環境基準項目(溶出基準)を1,2-ジクロロエチレンに変更することとし、基準値(環境上の条件)については表2(略)に示すとおりとし、測定方法、達成状況の評価方法及び3倍値基準の取り扱いについては下記の(1)~(3)のとおりとすることが適当である。

(中略)

(1)1,2-ジクロロエチレンの測定方法(略)

(2)達成状況の評価

水質環境基準については、基準値が有害物質の長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年間平均値(全シアンのみ最高値)により評価することとされている。

しかしながら、土壌汚染の汚染状態は水質におけるほど経年的に変化しやすいものではないことから、従来、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価することとされており、1,2-ジクロロエチレンについても、この考え方に基づき評価する。

(3)3倍値基準(略)

6.参考資料

・平成6年1月14日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」 【NIES保管ファイル】

・平成30年6月18日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(第3次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h3002.pdf 【NIES保管ファイル】

○トリクロロエチレン

1.基準値

(当初)検液1Lにつき0.03mg以下であること。

(現行)検液1Lにつき0.01mg以下であること。

2.測定方法

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

3.設定経緯

(当初)

平成6年1月14日・中央環境審議会答申

平成6年2月21日・環境庁告示第25号

(改定)

令和2年1月27日・中央環境審議会第4次答申

令和2年4月2日・環境省告示第44号

4.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

<平成27年度>

PRTR届出事業所数:3,511事業所

届出:(大気)2,664,605kg、(水域)3,249kg、(土壌)3kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)5kg、(廃棄物移動)1,445,821kg

<平成28年度>

PRTR届出事業所数:3,500事業所

届出:(大気)2,536,252kg、(水域)1,762kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)8kg、(廃棄物移動)1,398,542kg

<平成29年度>

PRTR届出事業所数:3,493事業所(下水道業が2,034事業所、一般廃棄物処理業913事業所)

届出:(大気)2,481,641kg、(水域)1,505kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)62kg、(廃棄物移動)1,409,328kg

5.設定の考え方

(平成6年・当初設定時)(答申抜粋)

2 基本的考え方(抄)

(中略)

先般、水質環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、新たな科学的知見等に基づき、新たな項目に係る基準値の設定及び既定項目の基準値の一部の改定が行われたが、この基準は土壌環境基準において水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定された上記(1)(略)の溶出基準と密接な関連を有する。従って、今回の土壌環境基準の改定の検討は、水質環境基準の改定を踏まえ、土壌環境基準のうちの溶出基準について行った。

3 土壌環境基準の項目追加等の内容(抄)

(1)追加項目及び環境上の条件

水質環境基準の改定において追加された項目については、その使用状況、土壌汚染の事例、地下水汚染の状況等を勘案すると土壌汚染に起因する水質汚濁が十分懸念される。このため、土壌環境基準に追加すべき項目は、改定された水質環境基準等を担保し得るような土壌環境を確保して水質汚濁を未然に防止する観点から、水質環境基準の追加項目と同一の項目とすることが適当である。(別紙1(略))

土壌環境基準に新たに追加する項目については、水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定するため、現行どおり水によりこれらの項目に係る物質を溶出させ、その検液中の濃度が各々該当する水質環境基準の値以下であることを環境上の条件として別紙1(略)のとおり設定することが適当である。

(中略)

(5)土壌環境基準の達成状況の評価

水質環境基準については、基準値が主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年間平均値(全シアンのみ最高値)により評価することとされている。

しかしながら、土壌汚染は一般的に蓄積性の汚染であり、その汚染状態は水質におけるほど経年的に変化し易いものではない。したがって、このような特質を有する土壌汚染については、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価することが適当である。

(令和2年・改定時)(答申抜粋)

Ⅰ 基本的考え方(抄)

2.土壌環境基準の見直しについて

地下水環境基準については、新たな科学的知見等に基づき、平成23年10月にカドミウムの基準が0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に見直され、平成26年11月にトリクロロエチレンの基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に見直されたことから、今般、1.(略)の考え方により土壌環境基準(溶出基準)について検討を行った。

なお、農用地基準については、現在、カドミウムについては基準が設定されているが、平成22年に食品等の規格基準の改正にあわせて検討を行い、平成22年6月16日に農用地におけるカドミウムの基準を「米1kgにつき1mg未満であること」から「米1kgにつき0.4mg以下であること」と改正したところである。トリクロロエチレンについては、これまでトリクロロエチレンに係る農用地基準を設定していないこと、トリクロロエチレンは農用地に意図的に施用されるものでないこと、土壌に吸着しにくいこと、汚染事例が把握されていないことから、人の健康をそこなうおそれのある農畜産物が生産されたり、農作物の生育が阻害されたりするおそれは想定されないと考えられる。このため、今回は農用地基準の検討は行わないこととした。

(中略)

Ⅲ トリクロロエチレンに係る土壌環境基準について(抄)

1.水道水質基準の検討状況

トリクロロエチレンの水道水質基準は、マウスの肝発がん性に基づき、マルチステージモデルを用いた発がんリスクから、平成23年3月までは0.03mg/Lを評価値としてきた。

平成20年11月に食品安全委員会より厚生労働大臣宛てに、交配前から妊娠期間のラットの飲水投与試験における胎児の心臓奇形リスク(10%)に相当するベンチマークドーズの値から評価を行い、非発がん性の指標とした場合の耐容一日摂取量を1.46μg/kg体重/日としたことが通知されたことを受け、平成22年2月及び12月の厚生科学審議会生活環境水道部会において審議を行い、水道水の寄与率を入浴時の吸入・経皮ばく露分を考慮して70%※とし、評価値を0.01mg/Lに強化することが適切であるとされた。

これを踏まえて、基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に見直され、平成23年4月1日に施行された。

※ 汚染地下水を原水としている地域等では、特異的に水道水中に含まれる場合があることや、水道水からの蒸発に関して追加ばく露を考慮すべきとしたWHO飲料水水質ガイドラインの指摘注)を踏まえ、入浴時における吸入及び経皮ばく露量を3L/日と見積り、水道水の寄与率を従来の10%から70%に変更した。

注)「住居における換気率が低く、シャワーや入浴の割合が高い国では、官署は、本暫定ガイドライン値から国家基準を策定する際は、皮膚や吸入による経路による追加ばく露を考慮したほうが良い。」(「飲料水水質ガイドライン第4版(日本語版)」(国立保健医療科学院)より抜粋。)

2.水質環境基準及び地下水環境基準の検討状況

上記のとおり、水道水質基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下へと強化されたことを踏まえ、平成26年9月の「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)(中央環境審議会)」において、「トリクロロエチレンの水質環境基準健康項目※については、従来の基準値0.03mg/Lを0.01mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても公共用水域等の検出状況から見て、従来通り水質環境基準健康項目※とすることが適当である。」とされた。

これを受け、基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に見直され、平成26年11月17日に施行された。

※「水質汚濁に係る人の健康保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)(中央環境審議会)」では、水質環境基準の項目及び地下水環境基準の項目をあわせて「水質環境基準健康項目」としている。

(中略)

4.トリクロロエチレンの土壌環境基準(溶出基準)について

地下水環境基準においてトリクロロエチレンの基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に見直されたこと、既に適用可能な測定方法があることから、Ⅰの1.土壌環境基準設定の基本的考え方に基づき、土壌環境基準(溶出基準)の見直しを行うこととする。また、環境上の条件(溶出基準)については表4(略)に示すとおりとし、測定方法、達成状況の評価方法及び3倍値基準の取扱いについては下記の(1)~(3)のとおりとすることが適当である。

(中略)

(1)トリクロロエチレンの測定方法(略)

(2)達成状況の評価方法

Ⅱの4.(2)と同様の考え方により、トリクロロエチレンについても、従来の考え方に基づき、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価する。

(3)3倍値基準(略)

6.参考資料

・平成6年1月14日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」 【NIES保管ファイル】

・令和2年1月27日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第4次答申)」 https://www.env.go.jp/press/107650/113197.pdf 【NIES保管ファイル】

○クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

1.基準値

検液1Lにつき0.002mg以下であること。

2.測定方法

平成9年3月13日・環境庁告示第10号付表に掲げる方法

3.設定経緯

平成27年12月28日・中央環境審議会答申

平成28年3月29日・環境省告示第30号

4.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

・化学工業

事業所数:31事業所

届出:(大気)150,264kg、(水域)5,127kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)1,440kg、(廃棄物移動)76,790kg

・石油製品・石炭製品製造業

事業所数:1事業所

届出:(大気)36kg、(水域)0kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0kg、(廃棄物移動)0kg

・倉庫業

事業所数:1事業所

届出:(大気)220kg、(水域)0kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0kg、(廃棄物移動)0kg

5.設定の考え方

(答申抜粋)

Ⅰ基本的考え方(抄)

(中略)

2.土壌環境基準の見直しについて

平成21年11月新たな科学的知見等に基づき、1,4-ジオキサンについては、水質環境基準及び地下水環境基準の基準項目の追加及び基準値の設定が行われた。塩化ビニルモノマーについては地下水環境基準の基準項目の追加及び基準値の設定が行われた。このため、今般1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーについて、1.の考え方により溶出基準の検討を行った。

なお、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーは農用地に意図的に施用されるものでないこと、土壌に吸着しにくいこと、汚染事例が把握されていないことから、人の健康をそこなうおそれのある農畜産物が生産されたり、農作物の生育が阻害されるおそれは想定されないと考えられることから、今回は農用地基準の検討は行わないこととした。

(中略)

Ⅲ 塩化ビニルモノマーの土壌環境基準について(抄)

1.水道水質基準の検討状況

塩化ビニルモノマーは、平成15年4月の厚生科学審議会の答申において、「塩化ビニルは遺伝毒性を示す発がん物質であると考えられるので、評価値の算定には閾値のない毒性の評価として線形マルチステージモデルを用いるのが適当であると考えられた。Feronら(1981)の発がんデータのうち最も感度の高い指標として雌に対する肝細胞がんの発生率を基に10-5リスクに相当する用量として、VSD:0.0875μg/kg/dayが求められた(米国EPAでは、欠陥肉腫・腫瘍性結節・肝細胞癌の発生率を合計してマルチステージモデルを適用している。)。このVSDを用いて、平均体重50kgのヒトが1日2L飲むと仮定すると、評価値は0.002mg/Lと算出される。」とされ、項目の位置づけは「水道水(原水・上水)での検出状況等によると、浄水及び給水栓水それぞれ26地点中の全てにおいて不検出(検出限界(0.0001mg/L))であり、現時点で水質基準等に設定する必要性は小さいが、要検討項目として今後とも、測定データ等知見の充実に努める必要がある。」とされ、平成16年に目標値0.002mg/Lが設定された。

2.水質環境基準等の検討状況

①検討経緯

平成21年9月中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」において、

「平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共用水域における自治体の水質測定計画による調査及び環境省が実施した要監視項目等存在状況調査の結果(以下「公共用水域水質測定結果」という。)によると、現行の指針値※5を超過したものが、平成16年度、17年度、18年度にそれぞれ1箇所あるが、これらは全て同一の地点における事例で、地下においてトリクロロエチレン等が嫌気性条件下で長時間をかけ分解したものが雨水管より漏洩したものであり、現地では既に漏洩防止策を講じ、現在は指針値の超過は見られなくなっている。また、このほかに指針値を超える検出は、平成19年度に1箇所みられるが、同箇所で継続的な超過はみられない。現行指針値の10%を超えるものが毎年ある(1から10箇所)。

また、都道府県の地下水測定計画に基づく測定結果及び自治体独自で実施している地下水の水質調査結果(以下「地下水水質測定結果」という。)によると、指針値の超過事例が毎年あり(17から58箇所)、現行指針値の10%を超えるものは、平成16年度以降毎年数十箇所ある。これらのほとんどが、嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したと考えられるが、トリクロロエチレン等の汚染事例から推測すれば、同様の原因による塩化ビニルモノマーによる地下水汚染がさらにあるのではないかと懸念される。

このようなことから、当該物質について、公共用水域に関しては、引き続き要監視項目とし検出状況の把握に努める必要がある。その際には、汚染された地下水の湧出による影響がないかあるいは工場事業所等からの排水等の影響がないか十分に留意すべきである。また、地下水に関しては、あらたに地下水環境基準項目とすべきである。」

とされた。

基準値については、「現行の要監視項目としての指針値を改訂する新たな知見は平成16年の答申後になく、現行の指針値である0.002mg/Lを公共用水域における要監視項目の指針値とするとともに、地下水環境基準の基準値とすることが適当である。」とされたことを受けて平成21年にそのように設定された。

※5 水質要監視項目指針値(公共用水域)は平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」とされている指針値。塩化ビニルモノマーの現行指針値は、0.002mg/Lである。

②基準値の導出方法

Feronら(1981)のラットを用いた経口投与試験での肝細胞がん発症率に線型マルチステージモデルを適用した発がんリスク10-5相当用量は0.0875μg/kg/dayとなる。体重50kg、飲用水量2L/dayとして、指針値を0.002mg/Lとされた。

(中略)

4.塩化ビニルモノマーの土壌環境基準(溶出基準)について

塩化ビニルモノマーについては、平成21年11月30日環境省告示により地下水環境基準項目とされたこと、すでに測定方法があることから、Ⅱの1の基本的考え方に基づき、土壌環境基準項目に追加することとし、基準値(環境上の条件)を表2(略)のとおりとし、測定方法、達成状況の評価方法、3倍値基準の取扱いは①~③のとおりとすることが適当である。

(中略)

①対象項目の測定方法(略)

②達成状況の評価

塩化ビニルモノマーについても、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価する。

③3倍値基準(略)

(審議会配付資料抜粋)

平成21年11月、地下水環境基準の項目として「塩化ビニルモノマー」が追加され、基準値が0.002mg/L以下と定められた。

これを受けて、平成25年10月7日、環境大臣から中央環境審議会(以下「中環審」という。)会長に対し、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」諮問が行われ、中環審における審議及びパブリックコメント手続を経て、平成27年12月28日に「塩化ビニルモノマー」を土壌環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質に追加することが適当である旨の答申がなされた。その際、パブリックコメントにおいて「塩化ビニルモノマー」の用語についての意見が提出され、特定有害物質等として用いる名称については、環境省において検討することとされた。

土壌汚染対策法の特定有害物質については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令で用いられている名称を採用することとしていることや、本物質による地下水の汚染事例は、ほとんどが嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したものによると考えられることを踏まえ、特定有害物質の名称を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」とし、平成28年3月24日付けで「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」(平成28年政令第74号)を公布した。同様に、平成28年3月29日付けの告示「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成28年3月環境省告示第30号)において、土壌環境基準の項目名を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と定めるとともに、同日付けの告示「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成28年3月環境省告示第31号)において、地下水環境基準のうち、「塩化ビニルモノマー」の項目名を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更した。

6.参考資料

・平成27年12月28日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h2701.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成28年5月25日・中央環境審議会水環境部会(第41回)資料3「地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更について」 https://www.env.go.jp/council/09water/y090-41/mat03.pdf 【NIES保管ファイル】

○1,4-ジオキサン

1.基準値

検液1Lにつき0.05mg以下であること。

2.測定方法

昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

3.設定経緯

平成27年12月28日・中央環境審議会答申

平成28年3月29日・環境省告示第30号

4.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)

<平成22年度>

届出排出量:約300トン(主に河川や海などへ排出されたほか、大気中へも排出)

5.設定の考え方(答申抜粋)

Ⅰ基本的考え方(抄)

(中略)

2.土壌環境基準の見直しについて

平成21年11月新たな科学的知見等に基づき、1,4-ジオキサンについては、水質環境基準及び地下水環境基準の基準項目の追加及び基準値の設定が行われた。塩化ビニルモノマーについては地下水環境基準の基準項目の追加及び基準値の設定が行われた。このため、今般1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーについて、1.の考え方により溶出基準の検討を行った。

なお、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーは農用地に意図的に施用されるものでないこと、土壌に吸着しにくいこと、汚染事例が把握されていないことから、人の健康をそこなうおそれのある農畜産物が生産されたり、農作物の生育が阻害されるおそれは想定されないと考えられることから、今回は農用地基準の検討は行わないこととした。

Ⅱ 1,4-ジオキサンに係る土壌環境基準について(抄)

1.水道水質基準の検討状況

1,4-ジオキサンについては、水道水質基準及び水道水質管理目標設定項目に設定されていなかったが、平成15年4月の厚生科学審議会答申において、1,4-ジオキサンは「平成14年度の全国の浄水場の実態調査の結果や事例を考慮すれば水道水質基準とすることが適当である」とされ、評価値を「弱い遺伝毒性しか示されていないが、多臓器での腫瘍を誘発することより、閾値なしのアプローチによる評価値の算定が妥当であると考えられた。ラットの肝細胞腫瘍の増加に基づく、線形マルチステージモデル※1による10-5発がんリスク※2に相当する飲水濃度は、0.054mg/Lと計算された。したがって評価値は、0.05mg/Lが妥当であると考えられる」とされた。この答申を受け、平成16年4月に基準値0.05mg/L以下とする水道水質基準が設定された。

なお、食品安全委員会は、清涼飲料水の規格基準改正に伴う厚生労働大臣の諮問を受け、平成19年3月15日付で1,4-ジオキサンのTDI(耐容一日摂取量)を0.016mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価結果を厚生労働省に通知した。

水道水質基準の平成20年の改定の際に、当該食品健康影響評価結果も検討された。その結果、従前の水道水質基準設定の評価と食品健康影響評価の結果に若干の違いがあるが、「同一試験に係る評価方法の違いに起因しており、また、WHOガイドライン(第3版/第1次追補版、2005年)においても、現行の水道水質基準の設定根拠と同一の健康影響評価に基づきガイドライン値が設定されていることから、水質基準を変更する必要はない」とされた。

※1 線形マルチステージモデルとは、低用量域では発がん影響が直線性を示すことから導かれた、発がん率を評価するモデル。

※2 10-5発がんリスクとは、曝露を受けなかった場合に比べて10万人に一人の割合でがん発症人数が増加するリスク。発がん性物質には有害性に閾値が引けないため、他の要因と比べて受容しうるという意味でVSD(実質安全量;Virtually Safe Dose)と見なされている。リスク評価を行う際にNOAEL(無毒性量)やTDI(許容一日摂取量)の代わりに用いることがある。

2.水質環境基準等の検討状況

①検討経緯

平成21年9月中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」において、1,4-ジオキサンについて、WHO飲料水水質ガイドライン第3版第1次追補及び水道水質基準の改定等を踏まえ、「従来より要監視項目※3の指針値として設定していた0.05mg/Lを、健康保護に係る水質環境基準および地下水環境基準の基準値とすることが適当である。」とされ、平成21年11月30日に水質環境基準及び地下水環境基準が改正され、1,4-ジオキサンの基準値「0.05mg/L以下」が追加された。

※3 要監視項目とは、平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、平成5年3月に設定したもの。その後、平成11年2月、平成16年3月及び平成21年11月に改定が行われ、現在は公共用水域26項目、地下水24項目が設定されている。

②基準値の導出方法

Yamazakiら(1994)のラットを用いた飲水投与試験での肝腫瘍発症率に線形マルチステージモデルを適用した発がんリスク10-5相当用量として、2.1μg/kg体重/日と算定。水質基準は、これに、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.05mg/Lとされた。

(中略)

4.1,4-ジオキサンの土壌環境基準(溶出基準)について

1,4-ジオキサンについては、平成21年11月30日環境省告示による水質環境基準項目および地下水環境基準項目とされたこと、すでに測定方法があることから、Ⅱの1の基本的考え方に基づき、土壌環境基準項目(溶出基準)に追加することとし、基準値(環境上の条件)を表1(略)のとおりと、測定方法、達成状況の評価方法、3倍値基準の取扱いは①~③のとおりとすることが適当である。

(中略)

①1,4-ジオキサンの測定方法(略)

②達成状況の評価

水質環境基準については、基準値が有害物質の長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年間平均値(全シアンのみ最高値)により評価することとされている。

しかしながら、土壌汚染は、一般に蓄積性の汚染であり、その汚染状態は水質におけるほど経時的に変化しやすいものではないことから、従来より、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価することとされており、1,4-ジオキサンについても、この考え方に基づき評価する。

③3倍値基準(略)

6.参考資料

・平成27年12月28日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h2701.pdf 【NIES保管ファイル】

○ふっ素、ほう素

1.基準値

<ふっ素>

検液1Lにつき0.8mg以下であること。

<ほう素>

検液1Lにつき1mg以下であること。

2.測定方法

<ふっ素>

日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

<ほう素>

日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

3.設定経緯

平成12年12月26日・中央環境審議会答申

平成13年3月28日・環境省告示第16号

4.設定の考え方(答申抜粋)

Ⅱ 基本的考え方(抄)

土壌環境基準は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準であり、土壌の汚染状態の有無を判断する基準として、また、汚染土壌の改善対策を講ずる際の目標となる基準として設定され、政府の施策を講ずる際の目標となるものである。現行の土壌環境基準は、既往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定するとの考え方に基づき、次の2つの視点から設定されている。

(中略)

平成11年2月、新たな科学的知見等に基づき、水質環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準の項目に、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素が追加された。

これらの基準は、土壌環境基準のうち水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から設定された上記1の溶出基準と密接な関連を有する。

したがって、今回の土壌環境基準の項目追加等の検討は、水質環境基準の項目追加を踏まえ、土壌環境基準のうちの溶出基準について行うこととした。

なお、上記2の農用地基準については、農作物への影響の可能性等の観点から、現時点で土壌環境基準への項目追加等を検討することの必要性について検討した。

(中略)

Ⅲ ふっ素及びほう素について(抄)

(中略)

3土壌環境基準の項目追加等について

(1)基本的考え方

以上のような土壌の汚染の状況等を踏まえると、

①環境庁における実態調査ではこれまでに人為的な汚染原因が明らかな地下水汚染事例は報告されていないものの、主として人為的な原因であると考えられる一部の事業場内(事業用地)における土壌については、他の地域と比べて含有量及び溶出濃度とも濃度レベルが高い状況にあり、溶出濃度で水質環境基準を超過している事例が見られること等、土壌汚染に起因する水質汚濁が懸念されること

②農用地基準については、ほう素を含む産業廃棄物の堆積場の横の水田で水稲のほう素過剰症が生じたとの事例もあるが、このような事例は点的な事故に属するものであること、肥料等が意図的に投入されるような場合でほう素過剰となった事例はほとんどないこと

から、ふっ素及びほう素については、今回、溶出基準としての土壌環境基準に追加することとし、農用地基準については現時点においては設定を行わないこととする。

(2)追加項目及び環境上の条件並びに適用対象となる土壌

ふっ素及びほう素を、環境基本法第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準の項目に追加する。また、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件は、溶出基準とする(別紙1(略)のとおり。)

①3倍値基準

カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る溶出基準値については、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれら物質の濃度が水質環境基準の値を超えていない場合には3倍値基準が適用されているが、今回追加するふっ素及びほう素についても、これら重金属等と同様に、土壌への吸着を考慮して3倍値基準を適用することとする。

(中略)

(4)達成状況の評価

水質環境基準については、基準値が有害物質の長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年間平均値(全シアンのみ最高値)により評価することとされている。しかしながら、土壌汚染は一般に蓄積性の汚染であり、その汚染状態は水質におけるほど経時的に変化しやすいものではない。

したがって、このような特質を有する土壌汚染については、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価することが適当であり、ふっ素及びほう素についても、この考え方に基づき評価する。

なお、農用地における調査の時期については、年間平均値により評価できるよう、肥料が施用される時期等を考慮して選定するものとする。

(以下略)

5.参考資料

・平成12年12月26日・中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/1470.pdf 【NIES保管ファイル】

○ダイオキシン類

1.基準値

1,000pg-TEQ/g以下

2.測定方法

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法(ポリ塩化ジベンゾフラン等(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンをいう。以下同じ。)及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を2種類以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。)

3.設定経緯

平成11年12月10日・中央環境審議会答申

平成11年12月27日・環境庁告示68号

4.設定の考え方

(検討会報告抜粋)

第4章 居住地等における暫定的なガイドライン値(抄)

(中略)

(6)対策をとるべき暫定的なガイドライン値

(曝露量の推定)

これまでの検討成果によれば、曝露アセスメントのシナリオや評価の方法、必要な数値のすべてについて大きな不確実性があり、完全に論理的にガイドライン値を誘導することは残念ながら困難である。そこで、本検討会としては、第2章に示した諸外国でそれぞれの国の社会的・自然的な状況の下で居住地に適用される対策の発動のためのガイドライン値等として1,000pg-TEQ/gが多く採用されていること、また、これまでの研究成果等を踏まえて試行的な曝露量の検討を行った結果から1,000pg-TEQ/g程度の数値がおよそ妥当な範囲と考えられることから、この濃度の土壌からの曝露量を国内の状況に当てはめて試算してみたところ、次のようになった。

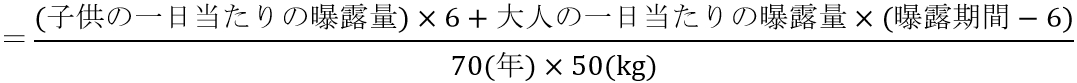

土壌中の濃度を1,000pg-TEQ/gとし、曝露期間を30年から70年、土壌摂食量を大人50mg/day、子供150mg/day又は大人100mg/day、子供200mg/day、土壌摂食の吸収率を10~40%として、(3)に示した方法により土壌からの曝露量を推定すると0.11~0.97pg-TEQ/kg/dayとなる。

しかし、(4)に示したように、いずれも安全側のシナリオを用いて曝露アセスメントを行うことは、結果として過大な曝露量の推定になることから、特に現時点で最も妥当性の高い推定値(生涯70年として、汚染土壌における曝露期間30年、土壌摂食量大人100mg/day及び子供200mg/day、土壌摂食の吸収率25%)を基に土壌由来のダイオキシン類の曝露量を試算すると、0.31pg-TEQ/kg/dayと推定される。(参考資料6(略))

一方、今般公表された生活環境審議会・食品衛生調査会・中央環境審議会の報告書「ダイオキシン耐容一日摂取量(TDI)について」では、TDIとして、コプラナーPCBを含めて4pg-TEQ/kg/dayとすること、また、ダイオキシン類の曝露評価について、我が国の平均的な曝露量は、厚生省の食品調査では3種類のコプラナーPCBを含めて2.41pg-TEQ/kg/day、大気からの摂取量はコプラナーPCBを含めて0.17pg-TEQ/kg/day、飲料水からの摂取は殆ど無視できるほど小さいことが示されている。これらの、土壌を除いた経路からの曝露量を合計すると、日本人の平均的な曝露量はコプラナーPCBを含めて2.58pg-TEQ/kg/day程度となる。

土壌中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの人の健康に及ぼす影響の評価は、未だに科学的に完全に解明されているとは言えない状況から、諸外国においてもその評価方法は様々であり、統一的手法は確立されていない。例えば、米国のATSDRガイドラインやドイツの1993年の再評価は食品等からの摂取量とは無関係に、土壌からのダイオキシン類の曝露量が単独で有害性の評価目標を超過しないよう設定されている。オランダの暫定的なガイドライン値は、土壌からのダイオキシン類の曝露の評価の際に、モデル的な野菜類を考慮しているが、魚介類、肉類、乳製品等を経由する摂取量は考慮されていない。スウェーデンのガイドラインは、ダイオキシン類及びコプラナーPCBについて、食品等からの摂取量があるとして、土壌からの曝露をTDIに対して配分している。

このように食品及び大気からの曝露と土壌からの曝露の取り扱いについては諸外国でも差があるが、我が国のTDI並びに食品及び大気からの曝露量を勘案しても、土壌中のダイオキシン類について1,000pg-TEQ/gを対策をとるべき暫定的なガイドライン値とすることは妥当と考えられる。

(コプラナーPCBの取り扱い)

生活環境審議会・食品衛生調査会・中央環境審議会の報告書「ダイオキシン耐容一日摂取量(TDI)について」で、1997年にWHOで再評価された最新のTEFをもとにTEQを算出してダイオキシン類及びコプラナーPCBの曝露評価を行うことが妥当であることが示された。このため、土壌中のダイオキシン類に係る暫定的なガイドライン値についても、コプラナーPCBを含めることとすべきである。なお、我が国では、土壌中のコプラナーPCBの濃度の測定例が未だ少ないが、環境庁の調査によれば、ダイオキシン類と比較してコプラナーPCBの割合はTEQ値で約10%程度となっている。

(暫定ガイドライン値の提案)

以上から、現時点において、暫定的なガイドライン値としては、コプラナーPCBを含めて1,000pg-TEQ/gとすることが適当である。

なお、この暫定ガイドライン値はシナリオ設定上、居住地等一般の人の日常生活に関わりのある場所を対象としている。すなわち、シナリオ設定上、居住地等とは「その場所に30~70年の間継続して居住し、子供は晴天の日に毎日、大人は晴天の週末に毎回、その場所の屋外の土に触れると想定した場所」を意味する。「居住地等」とは、具体的には、住宅地のほか居住地内の道路、公共用地等を幅広く含みうる概念であるが、土壌汚染は土地利用の形態、人の行動様式、曝露経路等によって曝露リスクが異なってくることから、一般の人の日常生活に関わりのないような場所に一律に提案された暫定ガイドライン値を適用することは適当ではない。

廃棄物の埋立地等ダイオキシン類及びコプラナーPCBを含有するおそれのある飛灰等の処分を目的として集積している場所に係る土壌については、一般環境から適切に隔離、区別されている場合にあっては、ガイドライン値を適用しない。

なお、それぞれのデフォルト値は統計的に幅があるものである。ダイオキシン類に係る土壌調査暫定マニュアルによる調査結果が有効数字2桁で表されることに鑑みても、ガイドライン値の評価は概ね有効数字2桁程度で評価すべきであると考える。

(中略)

第6章 暫定ガイドライン(抄)

(1)基本的考え方

ダイオキシン類及びコプラナーPCBによる土壌汚染対策は、①土壌からの直接摂取による曝露リスクを低減する対策、②農用地土壌から農畜産物へ移行し、それらがヒトに摂取されることによる曝露リスクを低減する対策及び③公共用水域を経由する経路を含む、国土全体の土壌からの曝露リスクを低減するための対策に場合分けして検討する必要がある。このような観点から、曝露評価に関する科学的知見を収集し、我が国における種々の調査データを蓄積して、検討を進める必要がある。

しかしながら、現実に対策を必要とする汚染地域が存在し、対策を検討する拠り所となる何らかのガイドラインが早急に必要となっている。このことを踏まえ、今後の更なる研究の進展を待つ部分があるものの、現時点で知りうる科学的な知見を基に、居住地等における地域的な汚染について、地域の住民の曝露リスクを低減することを目的として、対策をとるべき暫定ガイドラインを緊急的に取りまとめた。

この暫定ガイドラインは、今後の科学的知見の充実に応じて、適宜再評価していく必要がある。

対策の実施者は、自らの責任と自主的判断の下に対策を実施するべきであるが、その際の参考に供せられることを期待するものである。

(2)暫定的なガイドライン値

居住地等において、対策をとるべきダイオキシン類及びコプラナーPCBの土壌中濃度(暫定ガイドライン値)を、次のとおりとする。

居住地等一般の人の日常生活に関わりのある場所・・・1,000pg-TEQ/g

(注)この暫定ガイドライン値が適用される場所は、例えば、住宅地の他、住宅地周辺の通路、休憩・休養・運動の場所など、一般の人が自由に立ち入ることが想定される場所が含まれ得る。実際にこのガイドライン値を個々の場所にあてはめ、対策の必要性を検討する際には、現地の実状を踏まえ判断すべきである。

(以下略)

(答申抜粋)

①人の健康を保護するために維持することが望ましい基準(環境基準)

(1)に示した3つの曝露経路のうち、現時点での科学的知見を基に環境基準を設定しうるのは、第1の土壌の直接摂取の経路についてのみであり、第2及び第3の経路については、現時点で十分な科学的裏付けの下にその影響の大きさを定量化し、環境基準を設定することは困難な状況にあると考えられる。

土壌の直接摂取による曝露リスクを防止するために、環境庁は、平成11年7月、土壌中のダイオキシン類に関する検討会第一次報告を基に、居住地等において対策をとるべき暫定ガイドライン値として1,000pg-TEQ/gを示した。これは、土壌の直接摂取に係る曝露経路として、ア.土壌の摂食(消化管を経由する摂取)、イ.土壌及び巻き上げられた土壌粒子の皮膚接触、ウ.大気中に浮遊する微細な土壌粒子の吸入摂取(肺を経由する摂取)、エ.土壌から蒸散した蒸気の吸入摂取を考え、当該土壌に30年間居住・活動することによるダイオキシン類の吸収量を生涯の一日平均曝露量として推定し、ダイオキシン類の耐容一日摂取量(TDI)※に対して、食品や大気の平均的な曝露分を考慮しても、その範囲内にあること等を勘案して提示されたものである。

この暫定ガイドライン値の設定の手法について検討を行ったところ、妥当であると認められることから、一般環境中の土壌の上で居住・活動することによる曝露リスクに着目した、人の健康を保護するために維持することが望ましい環境基準は、1,000pg-TEQ/g以下とすることが適当であると判断される。(参考4参照)

なお、ダイオキシン類が付着した粒子及び蒸気態のダイオキシン類の吸入摂取に係る評価については、土壌由来を含めて大気中のダイオキシン類に係る評価の中で行われることから、直接摂取の曝露経路の内訳としては、土壌の摂食と経皮吸収とする。吸入による曝露経路による推定吸収量は全吸収量の約0.9%程度と寄与は小さい。

※耐容一日摂取量については、本年6月に環境庁及び厚生省の合同審議会が科学的知見に基づいて検討した結果により、体重1kgあたり4pgとされている。

②汚染の進行の防止等の観点から調査を行う基準(調査指標)

ア.設定理由

①に示した環境基準と併せ、以下のような点を考慮すると、現状よりも汚染を進行させないとの観点、他媒体を通じた間接的な影響を増加させない観点、土壌中のダイオキシン類に係る知見の集積の観点から、調査を開始する基準が必要である。

(ア)2に示したように、我が国の土壌中のダイオキシン類の平均的な濃度は低く、また測定データの分布から、高濃度の汚染は局所的であること。

(イ)土壌はいったん汚染されると長期間ダイオキシン類を保持し、土壌がダイオキシン類の環境中への二次的な汚染源となる可能性があること。

(ウ)一方、土壌中のダイオキシン類は、汚染源からの排出を抑制すれば、現在以上に汚染が進行することはなく、何らかの移動や分解等により、緩やかではあるが減少すること。

(エ)また、基準設定に際しての土壌中のダイオキシン類の挙動や曝露量の推定に当たっては、土壌は化学的・物理的に極めて複雑な組成であり、また摂取の実態についても大気や水質に比べて科学的知見が不足しており、不確実性が大きいこと。

イ.基準値

ダイオキシン類は有用性があって生産される化学物質ではなく、生物にとって有害で無益なものであるから、将来的には、摂取量をできる限り少なくしていくことが望ましい。特に土壌はいったん汚染されると長期間ダイオキシン類をストックすることから、土壌を経由するダイオキシン類の摂取を将来にわたりできる限り少なくしていくためには、環境基準に適合している場合であっても汚染の進行を防止するよう努めることが望ましい。汚染の進行を効果的に防止するためには、ある程度ダイオキシン類の蓄積が進んでいる地域を効果的かつ的確に把握することが必要である。

そこで、既に得られている土壌中のダイオキシン類に係る全データ(緊急全国一斉調査、農用地土壌調査及び自治体等によるデータの全集合をいう。解析のため、いずれもPCDD及びPCDFについてI-TEFで表したもの。)について、対数正規分布の幾何平均と幾何標準偏差から、上位5%に相当する値を求めると200pg-TEQ/g(PCDD及びPCDFのみ。)となる。さらに、これまでの測定例から、土壌中のPCDD及びPCDFに対するCo-PCBの存在割合を0~3割程度とすると、Co-PCBを含むダイオキシン類の濃度の上位5%相当値は概ね200~260pg-TEQ/gとなる。現時点において、このような濃度を超える地点については、追加的な調査や継続的なモニタリングを行うことは有益であると考えられる。

以上から、①の基準と併せて調査の指標として250pg-TEQ/gを設定し、モニタリングや調査を開始する基準とすることが、曝露リスクの増大を防止する上で適当であると考えられる。

ウ.調査の内容

250pg-TEQ/gから1,000pg-TEQ/gの範囲内にある土壌の存在が判明した場合には、まず、ダイオキシン類が蓄積した原因の推定に係る資料等の調査を行うとともに、当該土壌の周辺で1,000pg-TEQ/gを超えるおそれがあるため、周辺の状況に応じて土壌の追加調査を行うことが適当である。

また、推定された汚染原因の現況、土壌汚染の程度や広がり、周辺の状況等から、必要に応じて、大気や水などの他の媒体を含めた影響の把握を行うことが望ましい。他の媒体に係る状況の把握は、今後の媒体間のダイオキシン類の移行に係る知見を集積する等の観点からも有用である。

さらに、土壌中のダイオキシン類は、汚染源からの排出を抑制すれば、現在以上に汚染が進行することはなく、光分解や生物分解により、緩やかではあるが減少することが見込まれることから、状況に応じて当該土壌について継続的なモニタリングを行うことが適当である。

なお、250pg-TEQ/gから1,000pg-TEQ/gの範囲内にある土壌については、これを以て土壌の除去等の対策が必要なものと解してはならない。

(3)環境基準の適用対象

(2)①に示した環境基準は、土壌の直接摂取による曝露リスクの防止の観点から設定されたものであり、第3の経路である土壌の水域への移行を通じた間接的な曝露リスクについては、現時点で十分な科学的裏付けの下に環境基準を設定することは困難な状況にあると考えられる。しかし、土壌中にストックされたダイオキシン類は、主に粒子状物質に吸着して水域に移行する可能性があること、また報告されているダイオキシン類の有機炭素-水分配定数等から類推すると、土壌中のダイオキシン類はわずかではあるが水に溶解することから、土壌中のダイオキシン類の水域への移行の可能性は否定できない。特に、少なくとも1,000pg-TEQ/gを超える土壌については、水域への移行に対する配慮が必要であると考えられることから(参考5(略)参照)、従来の環境基本法に基づく土壌環境基準のうち水質を浄化し及び地下水を涵養する機能を保全する観点から設定された基準(溶出基準)に係る適用の考え方と同様に、土地利用によらず、すべての土壌に適用することが適当である。ただし、この環境基準は一般環境における人の健康を保護する観点から適用されるものであり、廃棄物の埋立地その他の場所で一般環境から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しないことが適当である。

(中略)

(参考4)直接摂取に着目した「1,000pg-TEQ/g以下」の設定手法

(1)前提:土壌中のダイオキシン類の半減期は無限大と仮定。

(2)曝露経路とデフォルト値

ア.土壌の摂食(消化管を経由する経口摂取)

①1日当たりの土壌摂食量:子供150~200mg/day、大人50~100mg/day

②土壌中のダイオキシン類の吸収率:10~40%

③曝露頻度:年間365日

イ.土壌及び巻き上げられた土壌粒子の皮膚接触(皮膚吸収)

①皮膚面積あたりの土壌の皮膚接触量:0.5mg/cm2

②曝露する皮膚面積:子供2,800cm2、大人5,000cm2

③土壌中のダイオキシン類の吸収率:1%

④曝露頻度:晴天率0.6×{子供毎日(7/7)、大人週末(2/7)}

(3)土壌中のダイオキシン類に対する生涯の平均曝露リスクの算定

汚染土壌における継続居住年数:30~70年

生涯の一日平均吸収量(pg-TEQ/kg/day)

(居住年数30年の場合は、生涯70年のうち汚染土壌に30年(子供6年間及び大人24年間)、一般的な環境中の土壌(20pg-TEQ/g)に40年間滞在するとして計算。)

(4)吸収量の推定

幅で示したデフォルト値(曝露期間、土壌摂食量、土壌摂食の吸収率)について、いずれも最小値又は最大値を用いて土壌の直接摂取による吸収量を推定すると、

土壌中濃度1,000pg-TEQ/gに対し0.11~0.97pg-TEQ/kg/day

さらに、現時点で最も妥当性の高い推定値(曝露期間30年、土壌摂食量大人100mg/day及び子供200mg/day、土壌摂食の吸収率25%※)を用いて土壌の直接摂取による吸収量を推定すると、

土壌中濃度 1,000pg-TEQ/g に対し 0.31pg-TEQ/kg/day

以上から、我が国の耐容一日摂取量(TDI)並びに食品及び大気からの吸収量を勘案して、土壌の直接摂取による曝露について、ダイオキシン類濃度1,000pg-TEQ/g以下を環境基準とすることは妥当と判断。

※平成11年度に環境庁が実施した調査において、我が国における代表的な2種類の土壌に放射性同位元素で標識したダイオキシン(14C-TCDD)を添加し、動物に摂食させることにより土壌中のダイオキシン類の吸収率を求めた結果、吸収率は4~6%であった。

(ダイオキシン類対策特別措置法の施行に係る局長通知抜粋)

第3 耐容一日摂取量及び環境基準(抄)

(中略)

ウ 環境基準達成状況の評価について(抄)

(中略)

土壌環境基準の達成状況の評価については、土壌中のダイオキシン類の濃度は経時的な変化が比較的小さいことから、環境基準の達成状況は、1回の調査結果をもって評価することとする。

(以下略)

5.参考資料

・平成11年7月・土壌中のダイオキシン類に関する検討会「土壌中のダイオキシン類に関する検討会第一次報告」 http://www.env.go.jp/air/dioxin/dozyokentokai%28daiitizihokoku%29.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成11年12月10日・中央環境審議会「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準の設定及び同土壌汚染対策地域の指定の要件について(答申)」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/1396.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成12年1月12日・環境庁企画調整局長・大気保全局長・水質保全局長「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について」(環企企11号・環保安6号・環大企11号・環大規5号・環水企14号・環水管1号・環水規5号・環水土7号)(最終改正:平成20年4月1日) 【NIES保管ファイル】