Chapter 4. Noise

(1) Overview

(a) Outline of Environmental Quality Standards, etc., for Noise

Three types of environmental quality standards for noise have been established in Japan, namely, noise in the ambient environment (including road traffic noise), aircraft noise, and Shinkansen (also known as “Bullet Train”) railway noise. Unlike other environmental quality standards, these ones do not address direct impacts on human health, but are characterized as generally aiming to prevent damage to quality of life, so they are seen as “environmental quality standards, which are recommended to be kept up, so as to protect human health and conserve the living environments.”

With regard to noise, sources include traffic noise such as that caused by automobiles and railway, factory noise, construction noise, and residential noise, etc. Adverse impacts of noise include disrupted sleep and conversations of residents, disruptions in learning and other aspects of life, impacts on work efficiency, and impacts on livestock reproduction, etc. Although intense noise can cause hearing loss, the response to noise is generally physiological and psychological. Indirect health damage caused by insomnia, negative effects on quality of life, and related public reactions, are key issues of concern. For this reason, to establish environmental quality standards for noise, consideration is given to studies on the relationship between noise levels and their impacts on the living environment. Standard values are then established by geographical area, by time of day, etc.

With regard to areas near arterial roads, airports, and Shinkansen railways, etc., the noise sources can also be a part of public infrastructure. It is technically not possible to completely prevent noise, so consideration is given to the particular characteristics of such infrastructure. Environmental quality standards are usually established for outdoor levels. However, for areas near arterial roads, in order to serve as targets for measures that may include the promotion of measures such as improving soundproofing performance of buildings, standards are also established for noise transmission indoors, as exceptional cases. For aircraft noise and Shinkansen railway noise, in areas where it is considered difficult to achieve environmental quality standards even if comprehensive noise prevention measures are implemented, an indoor environment must be maintained that is equivalent to cases where environmental quality standards have been achieved through soundproofing of homes.

With regard to noise, there are issues such as how to assess intermittent noise from railways and aircraft. Environmental quality standards have been revised based on advances in noise measurement technology and the trends of international discussions on assessment methods.

(b) History of Establishment of the Standards

Initial Stages of Establishment

For the establishment of environmental quality standards for noise, starting in 1968, an Environmental Pollution Subcommittee and an Expert Committee on Environmental Quality Standards for Noise were launched under the Living Environment Council, an advisory body to the Minister of Health and Welfare, and discussions were conducted. Based on the resulting expert committee reports and advisory report, on May 25, 1971, a cabinet decision was made on the environmental quality standards for noise in the ambient environment and for road traffic noise.

With regard to environmental quality standards for aircraft noise and Shinkansen railway noise, in September 1971, after the establishment of the Environment Agency, the Director-General of the Environment Agency consulted anew, and the discussions were taken over by the Noise and Vibration Subcommittee and Expert Committee on Special Noise under the Central Council for Environmental Pollution Control. The Central Council for Environmental Pollution Control formulated guidelines for aircraft noise in December 1971 and for Shinkansen railway noise in December 1972, as immediate measures to address urgent noise issues for conserving the environment, and continued deliberations on environmental quality standards. As a result, with regard to environmental quality standards for aircraft noise, an advisory report was issued in December 1973, and in response, a public notification by the Environment Agency was issued on December 27 that year. With regard to environmental quality standards for Shinkansen railway noise, an advisory report was issued in June 1975, and in response, a public notification by the Environment Agency was issued on July 29 that year.

Subsequent Establishments and Revisions

With regard to environmental quality standards for ambient environmental noise and road traffic noise, the Central Council for the Environment was consulted in July 1996 on “Noise assessment methods, etc.” based on international noise assessment methods and noise conditions along arterial roads, etc., and an advisory report was issued in May 1998 based on discussions by the Expert Committee on Noise Evaluation Methods and the Noise and Vibration Committee. In response, the environmental quality standards were revised, and on September 30 that year, a public notification by the Environment Agency was issued concerning “Environmental Quality Standards for Noise.”

With regard to aircraft noise, the Central Council for the Environment was consulted in March 2007 regarding “Revision of environmental quality standards for aircraft noise” based on technical progress in noise measurement equipment, international assessment methods, and actual conditions of noise, etc., and an advisory report was submitted in June that year based on discussions by the Expert Committee on Noise Evaluation Methods and the Noise and Vibration Committee. In response, the environmental quality standards were revised, and a revised notification was issued on December 17 that year.

In addition, based on the results of the discussion by a study group composed of academics and other experts, guidelines were established, respectively, on noise countermeasures for new construction or large-scale upgrades of conventional railways on December 20, 1995, and on noise generated from wind power generation facilities on May 26, 2017, and prefectures, etc., were notified by the Environment Agency or Ministry of the Environment. With regard to aircraft noise at small airports, a notification was issued in the initial period on “Interim Guidelines for Environmental Protection at Small Airports” on September 13, 1990, but the guidelines were incorporated into environmental quality standards when they were revised in 2007.

(c) Reference

・岩田幸基編(1971)新訂・公害対策基本法の解説、新日本法規出版、pp.163-185 【NIES保管ファイル】

・五十嵐寿一(1988)環境基準(騒音)の設定経過 I.一般騒音および道路交通騒音に係る環境基準、小林理研ニュース、No.19 http://www.kobayasi-riken.or.jp/news/No19/19_2.htm 【NIES保管ファイル】

・五十嵐寿一(1988)環境基準(騒音)の設定経過(その2) II.航空機騒音に係る環境基準、小林理研ニュース、No.20 http://www.kobayasi-riken.or.jp/news/No20/20_2.htm 【NIES保管ファイル】

・五十嵐寿一(1988)騒音環境基準の設定経過(その3) 新幹線鉄道騒音の環境基準、小林理研ニュース、No.22 http://www.kobayasi-riken.or.jp/news/No21/21_2.htm 【NIES保管ファイル】

・騒音法令研究会(2002)騒音規制の手引き-騒音規制法逐条解説/関連資料集-、技報堂出版、pp.181-217 【NIES保管ファイル】

・平成10年5月22日・中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会「騒音の評価手法等の在り方について(報告)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/1846.pdf 【NIES保管ファイル】

(d) Explanatory Literature

・二村忠元、曽根敏夫(1977)日本における騒音・振動公害の現状と規制、騒音制御、1(1)、5-21 https://doi.org/10.11372/souonseigyo1977.1.5

・五十嵐寿一(1995)騒音に係る環境基準の設定経緯について、騒音制御、19(2)、50-54 https://doi.org/10.11372/souonseigyo1977.19.50

(2)一般環境(道路沿道を含む)に係る環境基準

①設定の考え方

(昭和44年7月14日・生活環境審議会公害部会騒音環境基準専門委員会「騒音に係る環境基準について(第一次報告)」より)(抜粋)

1 指針設定の基礎

騒音に係る環境基準の指針設定にあたっては、環境基準の基本的性格にかんがみ、聴力損失など人の健康に係る器質的、病理的変化の発生の有無を基礎とするものではなく、日常生活において睡眠障害、会話妨害、作業能率の低下、不快感などをきたさないことを基本とすべきである。

したがって、指針の設定にあたり、睡眠障害については就眠および覚醒への影響と脳波の変化、会話妨害および作業能率の低下については会話可能距離と聴取明瞭度、不快感については、「うるささ」等についての住民への質問調査などに関する資料を参考とした。

(昭和45年12月25日・生活環境審議会「騒音に係る環境基準の設定について(第1次答申)」より)(抜粋)

第1 環境基準の設定に関する基本原則

騒音に係る環境基準は、基本的に次の原則に基づいて設定するものとする。

1 環境基準は、騒音の影響から人の健康を保護し、さらに生活環境を保全する観点から定められるものであること。

2 環境基準は、騒音による公害を防止するための行政目標として定められるものであること。

第2 対象騒音

環境基準は、人の健康および生活環境に影響を及ぼす騒音に適用するものとする。

なお、鉄道騒音、航空機騒音および建設作業騒音を対象から除外し、これらの騒音については、ひきつづき検討をすすめるものとする。

(中略)

第5 測定場所

測定は屋外で行なうものとし、その測定点としては、なるべく当該地域の騒音を代表すると思われる地点または、騒音に係る問題を生じ易い地点を選ぶものとする。

この場合、道路に面する地域については、原則として道路に面し、かつ、人の生活する建物から道路側1mの地点とする。

ただし、建物が歩道を有しない道路に接している場合は、道路端において測定する。

なお、著しい騒音を発生する工場、事業場の敷地内、建設作業場の敷地内、飛行場の敷地内、鉄道の敷地内およびこれらに準ずる場所は測定場所から除外する。

第6 測定時刻

測定時刻は、なるべくその地点の騒音を代表していると思われる時刻または騒音に係る問題を生じ易い時刻を選ぶものとする。

この場合、主として道路交通騒音の影響をうける道路に面する地域については、測定の回数を、朝・夕それぞれ1回以上、昼間、夜間はそれぞれ2回以上とし、とくに覚醒および就眠の時刻に注目して測定すべきである。

第7 環境基準の見直し

環境基準は騒音の人体に及ぼす影響についての知見の進展、騒音の生活環境に与える影響に関する社会的評価の変化および騒音の測定技術の進歩等に照らして、今後も必要に応じて検討が加えられるべきものとする。

(平成10年5月22日・中央環境審議会「騒音の評価手法等の在り方について(答申)」より)(抜粋)

はじめに

昭和46年に設定された現行の環境基準では、騒音の評価手法として騒音レベルの中央値(L50,T)によることを原則としてきた。しかし、その後の騒音影響に関する研究の進展、騒音測定技術の向上等によって、近年では国際的に等価騒音レベル(LAeq,T)によることが基本的な評価方法として広く採用されつつある。このような動向を踏まえると、環境基準における騒音の評価手法の在り方について再検討が必要となる。

また、騒音の評価手法の再検討に関連して環境基準の基準値等の在り方についても再検討が必要となるが、その際には、現行の環境基準が設定された以降の騒音影響に関する科学的知見の集積や、騒音問題の現状及び今後の対策の方向を踏まえて検討する必要がある。

騒音問題の現状をみると、一般地域については全国の測定地点の約7割で環境基準を達成しているが、道路交通騒音については各種の道路交通騒音対策の推進が図られているものの、環境基準の達成率は極めて低いまま推移し、また、幹線道路沿道においては要請限度を超える地区が多数見られるなど、道路交通騒音は深刻な状況にある。

このような状況の中で、平成7年3月の中央環境審議会の答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(総合的施策)」において、自動車単体対策、道路構造対策、交通流対策及び沿道対策を適切に組み合わせて、総合的かつ計画的に自動車騒音問題を解決すべきであることが示された。その中で、特に幹線道路の沿道については、土地利用の適正化や住居の防音性能の向上等の道路に面する地域の実態に即した効果的な沿道対策を講じることが必要であることが示された。

今般、環境基準の基準値等の在り方を検討するに当たっては、現行基準値を単に換算するのではなく、新たな科学的知見に基づいて望ましいレベルを検討するとともに、上記の答申に示された今後の自動車騒音低減対策の基本的な考え方を具体化する見地から、道路に面する地域の実態に即した効果的な沿道対策を促す視点を加えるなど、道路交通騒音対策の推進に環境基準が目標としてより効果的に機能しうるものとする必要がある。

本報告はこのような基本的な考え方に基づき、騒音の評価手法の在り方及びこれに関連して再検討が必要となる基準値等の在り方について基本的な内容を示したものである。

1.騒音の評価手法の在り方

騒音のエネルギーの時間的な平均値という物理的意味を持つ等価騒音レベル(LAeq,T)による

騒音の評価手法は、以下の利点がある。

①間欠的な騒音を始め、あらゆる種類の騒音の総曝露量を正確に反映させることができる。

②環境騒音に対する住民反応との対応が、騒音レベルの中央値(L50,T)に比べて良好である。

③①の性質から、道路交通騒音等の推計においても、計算方法が明確化・簡略化される。

④等価騒音レベルは、国際的に多くの国や機関で採用されているため、騒音に関するデータ、クライテリア、基準値等の国際比較が容易である。

しかし、一方で、騒音レベルの変動に敏感な指標であるため、騒音の変動が大きい場合には、騒音レベルの中央値に比べてより長い測定時間を必要とすることから、測定の安定性と実用性の確保が重要となる。

以上から総合的に判断すると、騒音の評価手法としては、これまでの騒音レベルの中央値による方法から等価騒音レベルによる方法に変更することが適当である。

2.評価の位置及び評価の時間等

(1)環境基準の評価の原則

①評価の位置

現行の環境基準においては、地域の騒音を代表すると思われる地点又は騒音に係る問題を生じやすい地点で評価することとされているが、騒音の影響は、騒音源の位置、住宅の立地状況等の諸条件によって局所的に大きく変化するものであるため、その評価は、個別の住居、病院、学校等(以下「住居等」という。)が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価することが適当である。これにより、環境基準が個別の住居等の生活環境保全の目標としてその機能を果たすことが可能となる。

現行環境基準においては、著しい騒音を発生する工場及び事業場の敷地内、建設作業の場所の敷地内、飛行場の敷地内、鉄道の敷地内及びこれらに準ずる場所は測定場所から除くこととされており、この考え方を踏襲することが適当である。

なお、5(2)に述べる屋内へ透過する騒音に係る基準については、騒音の影響を受けやすい面における屋外の騒音レベルから当該住居等について見込まれる防音性能を差し引いた値をもって評価を行うことが適当である。

②評価の時間

ア)評価の期間

環境基準は、継続的又は反復的な騒音の平均的なレベルによって評価することが適当であるため、評価の期間は、継続又は反復の期間に応じて決める必要があるが、一般的には1年程度を目安として、そのうち平均的な状況を呈する日を選定して評価することが適当である。

イ)一日における評価の時間

環境基準は、時間帯区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルと騒音影響の関係に関する科学的知見に基づいて設定されるため、時間帯区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価を行うことが原則である。測定を行う場合、時間帯を通じての連続測定を行うことが考えられるが、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することも可能である。この場合、連続測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内で適切な実測時間を定めることが必要である。

③推計の導入

必要な実測時間が確保できない場合や(2)に示すように地域として環境基準の達成状況を面的に把握する場合等においては、積極的に推計を導入することが必要である。

(2)環境基準の達成状況の地域としての把握の在り方

一般地域(道路に面する地域以外の地域)においては、騒音の音源が不特定・不安定であるが、道路に面する地域と比べると地域全体を支配する音源がなく、地域における平均的な騒音レベルをもって評価することが可能であると考えられることから、原則として一定の地域ごとにその地域を代表すると思われる地点を選んで評価することが適当である。

道路に面する地域においては、一定の地域ごとに面的な騒音曝露状況として地域内の全ての住居等のうちの基準値を超過する戸数、超過する割合等を把握することによって評価することが適当である。この場合、地域内の全ての住居等における騒音レベルを測定することは極めて困難であるため、当面は実測に基づく簡易な推計によることが考えられるが、並行して、各種の推計モデルを用いた計算による騒音の推計手法を確立することが必要である。

②環境基準値、測定方法及び評価方法(令和3年10月7日現在)

1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。

| 地域の類型 | 基準値 | |

|---|---|---|

| 昼間 | 夜間 | |

| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |

| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |

| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |

(注)

1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。

3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。

4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。

5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

| 地域の類型 | 基準値 | |

|---|---|---|

| 昼間 | 夜間 | |

| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |

| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |

備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

| 基準値 | |

|---|---|

| 昼間 | 夜間 |

| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。

(1)評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。

この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。

(2)騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。

(3)評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。

(4)騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。

(5)騒音の測定に関する方法は、原則として日本産業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。

なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。

③設定経緯

(当初)

昭和44年7月14日・生活環境審議会公害部会騒音環境基準専門委員会報告(第一次)

昭和45年6月30日・生活環境審議会公害部会騒音環境基準専門委員会報告(第二次)

昭和45年12月25日・生活環境審議会答申

昭和46年5月25日・閣議決定

(改定)

平成10年5月22日・中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会報告

平成10年5月22日・中央環境審議会答申

平成10年9月30日・環境庁告示第64号

(参考)当初の基準値

第1.環境基準

環境基準は、地域の類型および時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

| 地域の類型 | 時間の区分 | 該当地域 | ||

|---|---|---|---|---|

| 昼間 | 朝夕 | 夜間 | ||

| AA | 45ホン(A)以下 | 40ホン(A)以下 | 35ホン(A)以下 | 環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第2項の規定に基づき都道府県知事が地域の区分ごとに指定する地域 |

| A | 50ホン(A)以下 | 45ホン(A)以下 | 40ホン(A)以下 | |

| B | 60ホン(A)以下 | 55ホン(A)以下 | 50ホン(A)以下 | |

(注)

1.AAをあてはめる地域は、療養施設が集合して設置される地域などとくに静穏を要する地域とすること。

2.Aをあてはめる地域は、主として住居の用に供される地域とすること。

3.Bをあてはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とすること。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、その環境基準は上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

| 地域の区分 | 時間の区分 | ||

|---|---|---|---|

| 昼間 | 朝夕 | 夜間 | |

| A地域のうち2車線を有する道路に面する地域 | 55ホン(A)以下 | 50ホン(A)以下 | 45ホン(A)以下 |

| A地域のうち2車線を超える車線を有する道路に面する地域 | 60ホン(A)以下 | 55ホン(A)以下 | 50ホン(A)以下 |

| B地域のうち2車線以下の車線を有する道路に面する地域 | 65ホン(A)以下 | 60ホン(A)以下 | 55ホン(A)以下 |

| B地域のうち2車線を超える車線を有する道路に面する地域 | 65ホン(A)以下 | 65ホン(A)以下 | 60ホン(A)以下 |

備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定幅員を有する帯状の車道部分をいう。

④基準値の根拠の概要

(当初設定時)

(専門委員会報告(第一次)抜粋)

1.指針設定の基礎

騒音に係る環境基準の指針設定にあたっては、環境基準の基本的性格にかんがみ、聴力損失など人の健康に係る器質的、病理的変化の発生の有無を基礎とするものではなく、日常生活において睡眠障害、会話妨害、作業能率の低下、不快感などをきたさないことを基本とすべきである。

したがって、指針の設定にあたり、睡眠障害については就眠および覚醒への影響と脳波の変化、会話妨害および作業能率の低下については会話可能距離と聴取明瞭度、不快感については、「うるささ」等についての住民への質問調査などに関する資料を参考とした。

(中略)

3.環境基準の指針としての騒音レベル

3-1 基礎指針

環境基準の基礎指針として維持されることが望ましい騒音レベルは、一般住宅地域において平均値または中央値で、夜間については40ホン(A)以下、朝・夕については45ホン(A)以下、昼間については50ホン(A)以下とする。

3-2 地域補正

地域についての補正の結果は次表のとおりとする。

地域の区分 時間の区分 昼間 朝・夕 夜間 一般住宅地域 50ホン(A)以下 45ホン(A)以下 40ホン(A)以下 とくに静おんを要する地域 45ホン(A)以下 40ホン(A)以下 35ホン(A)以下 主として商業または工業の用に供されている地域※ 60ホン(A)以下 55ホン(A)以下 50ホン(A)以下 ※いわゆる工業専用地域を除く

なお、この指針としての騒音レベルは、生活環境に影響を及ぼす通常の騒音に適用されるものとするが、鉄道及び軌道騒音、航空機騒音、建築工事騒音などの間けつ的な騒音、衝撃的な騒音に係る指針については、引き続き検討を行ない、可及的速やかに報告をまとめるものとする。

(中略)

(別紙・付帯意見)

道路騒音について

指針としての騒音レベルについては、報告本文のとおりであるが、道路沿いに面する地域にこの騒音レベルを適用する場合の条件に関しては、その実態を考慮し別途検討する必要がある。

(専門委員会報告(第一次)の解説抜粋)

1.指針設定の基礎

騒音に係る環境基準の指針設定にあたっては、騒音の特性と環境基準の基本的性格を十分考慮する必要がある。すなわち、大気汚染あるいは水質汚濁とことなる騒音の特性としては、次のようなものが考えられる。

まず第1に、有害物質による環境汚染ではなく、環境の物理的変化(主として空気の振動)にもとづく状態変化によって発生するものであること。

第2の特性は、大気汚染あるいは水質汚濁のような広範囲の環境汚染に比して、騒音の影響範囲は通常騒音発生源から比較的近距離の周辺地域に限定されていること。

第3の特性としては、騒音の人に与える影響としては日常生活における睡眠や会話妨害、思考への影響、作業能率の低下、不快感などの生理的・心理的反応あるいはこれらに引き続いておこる二次的な健康の障害または生活妨害が主であること。

以上のような騒音の特性に基づいて、騒音に係る環境基準は、いわゆる狭義の人の健康の保持という見地ではなく、生活環境の保全という広い立場から設定されなければならないと考えられる。

(中略)

3.環境基準の指針としての騒音レベル

(1)基礎指針

「環境基準の基礎指針として維持されることが望ましい騒音レベル」(以下、指針という)を設定するにあたっては、生活環境の保全をはかることを第一義的に考慮した。したがって「一般住宅地域」(騒音規制法の第1種区域および第2種区域に相当する。)を標準として基礎指針を示した。

指針値は「平均値または中央値」によって示すこととしたが、この点、騒音規制法の規制基準値の場合との関係について触れておく必要がある。規制基準においては騒音が「不規則かつ大幅に変動する場合」および「周期的または間けつ的に変動し、最大値が一定でない場合」は90%レンジの上端を採用している。騒音レベルの変動が大きい場合には、90%レンジの上端値は、平均値または中央値よりもかなり大きな値を示すことがあり、指針値は満足していても、規制基準値は守られていない場合もあり得る。しかし、規制基準の場合と、環境基準の場合とでは、測定地点が異なっている(前者は、工場騒音にあっては敷地の境界線上で、後者は、記述のとおり、家屋から1m内外の地点で測定する)こと、また、環境基準は発生源の集積による騒音レベルの増加を防止することも意図していることを考えれば、「平均値または中央値」、によって指針値を示したことには矛盾はない。

「夜間については40ホン(A)以下、朝・夕については45ホン(A)以下、昼間については50ホン(A)以下」とした理由は次のとおりである。

一般住宅地域での夜間における望ましい騒音レベルは、睡眠の確保にあると考え、40ホン(A)以下とした。騒音レベルの測定は屋外で行なうこととされているので、建物による遮音効果を約10dBと見積れば、屋外における40ホン(A)は屋内では約30ホン(A)になると推定される。騒音レベルがこの程度であれば睡眠に対する影響はほとんど無視しうると考えられる。

騒音レベルが40ホン(A)になると就眠時間、覚醒時間、脳波あるいは血液所見などからみた睡眠深度への影響が出現する。

昼間における望ましい騒音レベルを50ホン(A)以下としたのは、屋外での50ホン(A)は屋内では約40ホン(A)と考えられ、このレベル以下であれば従来の調査研究成績からみて生理的、心理的影響、日常生活に対する妨害、住民の苦情などはほとんどあらわれないものと考えられる。

朝・夕における騒音レベルは夜間の騒音レベル40ホン(A)と昼間の騒音レベル50ホン(A)の中間をとり、45ホン(A)以下とした。

なお、時間の区分は各地の生活の実態に応じて定められるべきものであろう。

(2)地域補正

生活環境の保全という見地からすれば、基礎指針の項で述べた一般住宅地域の指針値が維持されることが望ましいが、現在の都市騒音の実態騒音に関する住民の苦情や、住民を対象とするアンケート調査結果に地域差がみられること、また国際標準化機構(ISO)の提案においても地域差が認められていること等の理由から、地域差を設けることは止むをえないと考えられる。このような考え方から、「とくに静おんを必要とする地域」(以下、静おん地域という)と、「主として商業または工場の用に供されている地域」(以下、商工業地域という)についての指針値を設定した。

商工業地域について、騒音規制法あるいは地方公共団体の騒音条例においては、商業地域と工業地域を区別し商業地域よりも工業地域の方により高い基準値を設定している場合が多いが、わが国の都市騒音の実態は、工業地域よりもむしろ商業地域の方がより高い騒音レベルを示す場合が多いので両者を区別せず、「商工業地域」として同一指針値を適用することとした。

さて、以上のように指針値地域差を設けるにしても身体的影響が出現するような騒音レベルを指針値とすることは容認されるものではない。

こうした見地から地域区分で最も高い指針値が適用される商工業地域(騒音規制法における第3種区域および第4種区域に相当する)の昼間においてもその指針値を60ホン(A)以下(屋外値)とした。それは、騒音レベルが55~60ホン(A)をこえると尿中ホルモン、血液所見の変化等の身体的影響、聴取明瞭度、作業能率等に対する影響が出現し、また住民アンケート調査で騒音についての訴えが50%をこえることが知られているが、屋外の騒音レベルが60ホン(A)以下であれば、屋内では約50ホン(A)以下と推定されるので、以上の諸影響は出現するに至らないと考えられる。

商工業地域の夜間についての指針値は50ホン(A)以下とした。これは、屋内では約40ホン(A)以下となりほぼ睡眠妨害をまぬがれうると考えられる。

静おん地域(とくに静おんを要する療養施設地域などをいう)の指針値は一般住宅地域の指針値から5ホン(A)を減じた値とした。

本報告の対象とする騒音は、いわゆる一般都市騒音、街頭騒音などを含む通常のすべての騒音である。なお、鉄道および軌道騒音、航空機騒音、建設騒音などはその発生する騒音の性状が主として間けつ的または衝撃的であり、その測定及び評価の方法、人体への影響等について未解明の点が多いので、さらに検討を重ねたうえで別途速やかに報告をおこなう。

なお、以上の指針値は、現在までに得られた内外の諸資料を基礎として定められたものであり、将来新たな知見によって改訂の必要があると判断された場合には、速やかに再検討を加えるものとする。

(専門委員会報告(第二次)抜粋)

1.道路に面する地域に係る指針値

道路に面する地域に係る騒音の環境基準の指針値については、道路の公共性、当該地域の道路による受益性、道路交通騒音の実態などから第一次報告の指針値とは別に、次表に示すとおりとする。

ただし、「特に静おんを要する地域」の道路および「一般住宅地域」における幅員5.5m未満の道路に面する地域については、この指針値を適用せず、第一次報告の指針値による。

地域の区分 道路の区分(車線の合計) 昼間 朝・夕 夜間 一般住宅地域 2車線以下のもの 55ホン(A)以下 50ホン(A)以下 45ホン(A)以下 2車線をこえるもの 60ホン(A)以下 55ホン(A)以下 50ホン(A)以下 主として商業または工業の用に供されている地域※ 2車線以下のもの 65ホン(A)以下 60ホン(A)以下 55ホン(A)以下 2車線をこえるもの 65ホン(A)以下 65ホン(A)以下 60ホン(A)以下 ※いわゆる工業専用地域を除く

なお、現状においてこの指針値をこえている道路に面する地域については、すみやかにこの指針値が満たされるよう必要な対策が講じられなければならない。また、今後新設される道路に面する地域については、あらかじめこの指針値に適合するよう総合的に計画し管理されるべきである。

(中略)

7.適用範囲

この指針値は、道路に面する地域における生活環境に影響をおよぼす通常の騒音に適用する。

ただし、鉄道騒音、航空機騒音、建設工事騒音などの間けつ的な騒音、衝撃的な騒音には適用しないものとする。

(専門委員会報告(第二次)の解説抜粋)

道路に面する地域に係る環境基準の指針値は、第一次報告の指針値を次のように補正したものである。

(中略)

補正値

地域の区分 道路の区分(車線の合計) 時間の区分 昼間 朝・夕 夜間 一般住宅地域 2車線以下のもの +5ホン(A) +5ホン(A) +5ホン(A) 2車線をこえるもの +10ホン(A) +10ホン(A) +10ホン(A) 主として商業または工業の用に供されている地域※ 2車線以下のもの +5ホン(A) +5ホン(A) +5ホン(A) 2車線をこえるもの +5ホン(A) +10ホン(A) +10ホン(A) ※いわゆる工業専用地域を除く。

(中略)

このような指針値の補正を行なっても、既存の道路ごとに大都市の主要道路に面する地域の騒音レベルは、指針値をこえている場合が多い。(資料1(略))

したがって、この指針値が満足されるためには

1.自動車交通量の制限、速度の制限、大型車・重量車の乗入れ制限等の交通規制の強化(資料2(略))

2.エンジン、車体等自動車構造の改善等による車外騒音の軽減

3.歩道、緑地帯、遮音塀等の整備

4.路面電車の撤去

5.道路構造の改善、都市再開発の推進

等の各種施策が総合的に推進される必要がある。

なお、これに関連して、道路運送車両法、騒音規制法等関係法令の改正強化がはかられなければならない。

道路の新設にあたっては、以上の諸施策のほか当該道路に面する地域がこの指針値を満足するよう、

1.道路計画、住宅計画

2.道路周辺の土地利用計画

3.道路構造の設計

等についてあらかじめ騒音対策を考慮した適切な計画が実施され、かつ常時適正に管理されなければならない。(資料3(略))

しかし、このような諸施策によって、この指針値が満足されたとしても、主として商業または工業の用に供されている地域(以下「商工業地域」という。)の夜間においては、屋外で最高55~60ホン(A)となる。したがって屋内ではほぼ45~50ホン(A)となり、就眠時間の延長、覚醒時間の短縮、睡眠深度の浅化等をきたすおそれがある。

このような好ましからざる影響を防止するためには、これらの地域においては、必要に応じ道路に面した建物について外壁、窓等建物構造の遮音性能の改善や強化を行ない得るような措置を講ずべきである。(資料4(略))

なお、車線の合計が2車線をこえる道路に面する商工業地域の昼間の指針値を、他の時間帯の場合の10ホン(A)に代えて、5ホン(A)のみの増加として、65ホン(A)以下としたが、これは、65ホン(A)をこえると屋内における騒音レベルがほぼ55ホン(A)をこえ、尿中ホルモン成分や血球数の変動などの生理的影響が生じる場合があり、このような生理的ストレスは、通常の生活上好ましくないと考えたからである。(資料5(略))

また、第一次報告に掲げた「とくに静おんを要する地域」については、当該地域の特性にかんがみ道路に面する地域においても補正を行なわずに、第一次報告の指針値を適用することとした。同じく一般住宅地域における幅員5.5m未満の道路に面する地域は、本来道路交通騒音による影響をうけるべきではないので、第一次報告の指針値を適用することとした。

(平成10年・改定時)(専門委員会報告抜粋)

3.評価手法の変更に伴う環境基準値の再検討に当たっての考え方

(1)現行の環境基準値設定の考え方

現行の環境基準値の設定に当たっては、騒音影響に関する科学的知見から生活環境上の影響がほとんど生じない屋内騒音レベルに、建物の防音性能を見込んで、屋外において維持されることが望ましいレベルを導き、更に住民の苦情、心理的影響等に関する知見と照らし合わせた上でこれを基礎指針並びに一般地域のうち住居系地域の指針値とした。これに都市騒音の実態や住民反応の違いなどを考慮して土地利用形態による地域補正を加えるとともに、騒音影響に関する科学的知見に照らして評価した上で、一般地域における地域の類型別の環境基準値を設定している。

また、道路に面する地域については、道路の公共性、沿道地域の受益性、道路交通騒音の実態等を考慮して、一般地域の基準値にさらに地域補正を加えるとともに、騒音影響に関する科学的知見に照らして評価した上で、一般地域とは別に地域の類型及び道路の区分別の環境基準値を設定している。

(2)科学的知見の集積と社会実態の変化

今回の評価手法の変更に伴う環境基準値の再検討に当たっては、現行環境基準が設定されてから約25年が経過し、この間に騒音影響に関する新たな科学的知見の集積、建物の防音性能の向上等の変化が見られることから、騒音影響に関する科学的知見について、睡眠影響、会話影響、不快感等に関する等価騒音レベルによる新たな知見を検討するとともに、建物の防音性能について、最近の実態調査の結果等を踏まえて適切な防音性能を見込むことが適当である。

(3)地域補正等

土地利用形態に着目した地域補正については、諸外国においても広く取り入れられている考え方である。たとえば、米国環境保護庁(USEPA)の「インフォメーション」(1974)では、「普通の郊外のコミュニティ(工業から離れている)」、「都市住宅地」及び「店、職場、主要道路のある都市住宅地」の間で5dBずつの地域補正を行った例を紹介しており、国際標準化機構(ISO)においては、「都市の住宅地(交通の激しい道路や工業地帯の近く以外)」と「騒がしい都会の住宅地(比較的交通の激しい道路や工業地帯の近く)」とで5dBの地域補正を提案している。

また、騒音に対する住民意識(うるささ等)に関する社会調査においても、一般に、住居系のような騒音レベルの比較的低い地域と商工混在地域や道路に面する地域のような騒音レベルの比較的高い地域では環境騒音に対する住民意識の現れ方に差異があると言われている。

環境基準の指針値を導くに当たっては、現行の環境基準と同様、原則としてこのような考え方を踏襲して地域補正を行うことが適当である。また、後述するように、道路に面する地域においては、地域補正に加えて、道路の属性及び道路への近接性に着目した指針値設定を行うことが適当である。

(4)騒音影響に関する屋内指針の設定

環境基準の指針値の検討に当たっては、生活の中心である屋内において睡眠影響及び会話影響を適切に防止する上で維持されることが望ましい騒音影響に関する屋内騒音レベルの指針(以下「騒音影響に関する屋内指針」という)を設定し、これが確保できることを基本とするとともに、不快感等に関する知見に照らした評価を併せて行うことが必要であると考えられる。

等価騒音レベルを基礎指標として得られている騒音影響に関する科学的知見に照らし、そのクライテリアを整理すると、騒音影響に関する屋内指針として適切なレベルは次のとおり整理することができる(別紙2(略))。

①睡眠影響

一般地域については、音の発生が不規則・不安定であり、このような騒音による睡眠影響を生じさせないためには、屋内で35dB以下であることが望ましいとされている。しかし、高密度道路交通騒音のように騒音レベルがほぼ連続的・安定的である場合には、40dBが睡眠影響を防止するための上限であるとの知見があることや連続的な騒音の睡眠影響に関するその他の科学的知見を総合すると、道路に面する地域については、40dB以下であれば、ほぼ睡眠影響をまぬがれることができ、睡眠影響を適切に防止できるものと考えられる。

②会話影響

1mの距離でくつろいだ状態で話して100%明瞭な会話了解度を確保するためには、通常の場合、屋内で45dB以下であることが望ましい。また、これは一般地域か道路に面する地域かを問わない知見と考えられる。

以上から、騒音影響に関する屋内指針は、等価騒音レベルで、夜間については、睡眠影響に関する知見を踏まえ、一般地域35dB以下、道路に面する地域40dB以下とし、昼間については、会話影響に関する知見を踏まえ、一般地域及び道路に面する地域とも45dB以下とすることが適当であると考えられる。

これをまとめると、騒音影響に関する屋内指針は表1のとおりとなる。

表1 騒音影響に関する屋内指針

昼間 [会話影響] 夜間 [睡眠影響] 一般地域 45dB以下 35dB以下 道路に面する地域 45dB以下 40dB以下 (5)建物の防音性能

建物の防音性能に関する最近の実態調査の結果などから、通常の建物において窓を開けた場合の平均的な内外の騒音レベル差(防音効果)は10dB程度、窓を閉めた場合は建物によって必ずしも一様でないが、通常の建物においておおむね期待できる平均的な防音性能は25dB程度であると考えられる(別紙3(略))。

(6)時間帯の区分

現行の環境基準では、昼間、夜間に加えて朝、夕の時間帯を設けているが、特に朝、夕の時間帯に固有の騒音影響に関する知見がないこと等を考慮して、朝、夕の時間帯の区分は設けないこととすることが適当である。

昼間、夜間の時間帯の範囲については、環境基準の指針値が睡眠影響及び会話影響等に関する科学的知見を基に設定されるものであるため、平均的な起床・就眠の時刻が参考となる。

平成7年の全国調査(NHK生活文化研究所「国民生活時間調査」)の結果によれば、起床及び就眠の時刻は、成人はおよそ午後11時台に就眠し、午前6時台に起床する場合が多い。また、60才以上の者は、成人と起床時刻にさほど差はないが、就眠時刻は午後10時台と早まる傾向にある。なお、10歳以下の子供の就眠時刻は成人よりも早いと考えられ、これらの者の生活環境の保全も考慮する必要がある。

したがって、昼間は午前6時から午後10時まで、夜間を午後10時から翌日午前6時までとすることが適当である。

なお、都道府県による就眠及び起床時間の差が小さいこと、地域を超えた道路交通騒音対策を講じる必要があることなどを勘案すると、時間帯の区分については都道府県等による差を設けず一律に適用することが適当である。

(7)対象騒音の範囲

現行の環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとされており、今回の環境基準の指針値の検討に当たってもこの考え方を踏襲する。

4.一般地域における環境基準の指針値

(1)一般地域の地域補正を行う類型区分

一般地域については、前述の地域補正の考え方を踏まえ、現行の環境基準と同様にA(主として住居の用に供される地域)、B(相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域)、AA(特に静穏を要する地域)の類型ごとに指針値を設定することが適当である。

(2)一般地域の環境基準の指針値

①主として住居の用に供される地域(A地域)

A地域については、騒音影響に関する屋内指針に、窓を開けた生活実態も考慮して建物の防音効果を10dBと見込めば、屋外において、昼間55dB以下、夜間45dB以下となるが、この騒音レベル(Ldn=55dB:Ldnは夜間の騒音レベルに10dBを加えて算出した24時間の等価騒音レベル)であれば不快感等に関する知見に照らしても非常に不快であると感じる人がほとんどいないと考えられることから、住居近傍の屋外における静穏保持の見地からも望ましいレベルである。

したがって、A地域における環境基準の指針値は、昼間55dB以下、夜間45dB以下とすることが適当である。

②相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域(B地域)

地域補正に関する考え方を総合すると、B地域については、A地域に+5dBの地域補正を加えることとし、昼間60dB以下、夜間50dB以下とすると、ある程度窓を開けた状態(防音効果が15dBとなる状態)においても、騒音影響に関する屋内指針を満たすことができる。また、不快感等に関する知見に照らすと、この騒音レベル(Ldn=60dB)では非常に不快であるとの回答確率が10%程度にとどまる。

以上から、B地域の環境基準の指針値を昼間60dB以下、夜間50dB以下とすることが適当である。

③特に静穏を要する地域(AA地域)

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等は、病人、高齢者等が多数療養等を行っており、特に静穏を要すると考えられるため、各時間の区分とも一律にA地域より5dB低く設定し、AA地域の環境基準の指針値を昼間50dB以下、夜間40dB以下とすることが適当である。

以上を整理すると、一般地域の環境基準の指針値は表2のとおりとなる。

表2 一般地域の環境基準の指針値

昼間 夜間 特に静穏を要する地域(AA地域) 50dB以下 40dB以下 主として住居の用に供される地域(A地域) 55dB以下 45dB以下 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域(B地域) 60dB以下 50dB以下 5.道路に面する地域の環境基準の指針値

(1)道路に面する地域の範囲等

道路に面する地域については、一般地域とは別に環境基準の指針値を設定することとするが、A地域のうち、1車線の道路(幅員が5.5m未満の道路をいう。)に面する地域については、道路交通騒音が支配的な音源である場合が少ないと考えられるので、一般地域の環境基準を適用することが適当である。

また、AA地域については、当該地域の特性にかんがみ、道路に面する場合であっても補正を行わず、一般地域の環境基準を適用することが適当である。

道路に面する地域の環境基準の指針値を適用する範囲は、道路交通騒音が支配的な音源である範囲とすることが適当である。この場合、道路交通騒音の影響を受ける範囲は、道路構造や沿道の立地状況等によって大きく異なるため、道路からの距離により道路に面する地域の範囲を規定することは適当でない。

(2)道路に面する地域の環境基準の類型区分

①土地利用形態による類型区分

現行環境基準は、道路に面する地域を、一般地域と同様の考え方でA地域とB地域に分け、更に、車線数の違いによる区分を設けた上で、一般地域に対して地域補正を行っており、道路に面する地域について合計4種類の環境基準値を設けている。

しかし、道路に面する地域におけるA地域とB地域の騒音実態には、0~2dB程度しか差がないという調査結果が得られている(別紙4(略))。また、我が国における土地利用分布を都市計画の用途地域について見ると、都市の骨格を成す幹線道路に面する地域には住専系用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいう。以下同じ。)以外の住居系用途地域及び商工業系用途地域が帯状に分布している一方、住専系用途地域は、その多くが、幹線道路に面する地域から更に奥まった比較的静穏と思われる空間に面的に分布しており、幹線道路の道路交通騒音から保護されているのが一般的な構造と考えられる(別紙5(略))。

このような我が国の都市の一般的な構造を踏まえると、道路に面する地域における土地利用形態に即した類型区分としては、住専系用途地域と、その他の住居系用途地域及び商工業系用途地域に分けて指針値を設定することが適当である。

また、車線数に関しては、幹線道路であっても2車線である道路が多く、かつ、一般に2車線道路においては4車線以上の道路に比較して音源である交通流と沿道の建物とが接近しているため、一概に4車線以上の道路が2車線の道路よりも沿道における騒音レベルが高いとは言えないことに留意し、車線数による類型区分は行わないことが適当である。

以上から、道路に面する地域の類型区分を次のとおりとすることが適当である。

○専ら住居の用に供される地域(以下「C地域」という。)

○主として住居の用に供される地域(C地域を除く。)及び相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域(以下「D地域」という。)

②幹線交通を担う道路に近接する空間における特例

a)騒音等の実態

幹線交通を担う道路に面する地域であって、当該道路に近接する空間(以下「幹線道路近接空間」という。)に存する住居等(例えば当該道路に直接面して立地する住居等。以下「幹線道路近接住居等」という。)においては、次のような顕著な騒音実態や居住実態がある。

i)幹線道路近接空間における騒音実態等

幹線道路近接住居等の道路側の屋外空間は、道路交通騒音に直接曝露されている空間であり、道路に面する地域の平均的な騒音レベルよりも著しく高い騒音レベルとなっている。

しかし、その反面で、道路交通騒音は、道路端近傍において距離に応じた騒音レベルの減衰が特に大きいという特性を有するため、幹線道路近接住居等が影響を受ける騒音レベルは、当該住居等の道路と反対の側ではかなり低くなっており、幹線道路近接空間における高レベルの騒音の影響は、必ずしも幹線道路近接住居等の生活空間全般にわたるものではないと考えられる。

ii)幹線道路近接空間における土地利用の実態等

i)に述べたような騒音実態にもかかわらず、我が国の幹線道路の沿道においては、都市、郊外部を問わず住居が多数立地しているのが現状である。また、職住接近や都心居住の必要性等から、今後とも都市の幹線道路の沿道においては、住居系用途地域ばかりでなく、高い容積率が許容される商工業系用途地域においても住宅の建設が進むものと考えられる。

このような住居立地は、幹線道路近接空間におけるi)に述べたような顕著な騒音実態を前提とするものであり、騒音レベルの高い側における窓開け時の静穏の確保が難しい場合には、主として窓を閉めた生活が営まれている場合が少なくないものと考えられる。

b)幹線道路近接空間における特例の必要性

幹線道路近接空間については、上記のような騒音実態、居住実態等の実情にかんがみれば、道路に面する地域の類型区分に応じた環境基準の指針値を一律に適用することは適当でなく、別途固有の環境基準の指針値を設定して総合的な対策の目標とする必要があると考えられる。

すなわち、欧米諸国と比較して狭隘な国土に高密度の人口集積がある我が国の国土条件の下で、道路交通や地域の状況によっては屋外の騒音低減対策に物理的あるいは技術的な制約があることに加え、現実に幹線道路近接空間において居住実態がある以上、行政としてはその生活環境を適切に保全することが必要であるため、幹線道路近接空間についても、その特別な条件を前提とした上で、道路に面する地域の屋内指針を満たすことができる範囲内で固有の目標を環境基準として定め、これによって幹線道路近接空間の特別な条件に対応した具体的な施策の推進を促すこととすることが適当である。

このため、幹線道路近接空間については、道路に面する地域の環境基準の指針値の特例として、幹線道路近接空間における特別の条件を前提とした上で生活環境を適切に保全するための指針値を設定する。

この場合、幹線交通を担う道路の範囲は、道路網の骨格を成す道路が該当するように定めること、また、幹線道路近接空間の奥行きは道路端からの距離により定めることとし、その具体的な距離は、騒音の減衰特性、家屋の立地状況等を勘案して定めることが適当である。

(3)道路に面する地域の環境基準の指針値

①専ら住居の用に供される地域(C地域)

地域補正に関する考え方を総合すると、C地域はA地域に対して昼間+5dBの補正を行うことが考えられる。また、騒音影響に関する屋内指針において、道路に面する地域の睡眠影響に関する指針値が一般地域のそれに対して5dB高くなっていることから、夜間については更に+5dB補正し、A地域に対して計+10dBの補正を行うことが考えられる。

そこで、昼間60dB以下、夜間55dB以下とすると、ある程度窓を開けた状態(防音効果が15dBとなる状態)においても、騒音影響に関する屋内指針を満たすことが可能である。また、不快感等に関する知見に照らすと、この騒音レベル(Ldn=62.4dB)では非常に不快であるとの回答確率が10%強程度にとどまる。

以上から、C地域における環境基準の指針値を昼間60dB以下、夜間55dB以下とすることが適当である。

②主として住居の用に供される地域(C地域を除く。)及び相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域(D地域)

①の場合と同様に、地域補正に関する考え方を総合し、本類型については、A地域に対して昼間+10dBの補正を行うことが考えられる。また、騒音影響に関する屋内指針において、道路に面する地域の睡眠影響に関する指針値が一般地域のそれに対して5dB高くなっていることから、夜間については更に+5dB補正し、A地域に対して計+15dBの補正を行うことが考えられる。

そこで、昼間65dB以下、夜間60dB以下とすると、少し窓を開けた状態(防音効果が20dBとなる状態)においても、騒音影響に関する屋内指針を満たすことが可能である。また、不快感等に関する知見に照らすと、この騒音レベル(Ldn=67.4dB)では、非常に不快であるとの回答確率が20%程度にとどまる。

以上から、D地域における環境基準の指針値を昼間65dB以下、夜間60dB以下とすることが適当である。

③幹線道路近接空間における特例

a)幹線道路近接空間における指針値の特例

幹線道路近接空間については、その居住実態等を踏まえ、窓を閉めた屋内において、道路に面する地域の騒音影響に関する屋内指針が確保されるよう環境基準の指針値を導出することとする。

我が国の平均的な家屋の防音性能は25dBと見込めることから、窓を閉めた屋内において、騒音影響に関する屋内指針(昼間45dB以下、夜間40dB以下)を満たすためには、屋外で昼間70dB以下、夜間65dB以下とすることが考えられる。

我が国の風土、生活様式等のもとで、昼夜にわたって完全に窓を閉めた生活を前提とできない地域あるいは住居等もあると考えられるが、昼間70dB、夜間65dBが確保されていれば、昼間において、ある程度窓を開けた状態でもかなりの程度の会話了解度が確保できると考えられ、また、住居等によっては、居寝室の配置等の工夫によって、騒音の影響を受けにくい面において一部窓を開けた状態でも騒音影響に関する屋内指針を満たすことができる。さらに、不快感等に関する知見に照らすと、この騒音レベル(Ldn=72.4dB)では、非常に不快であるとの回答確率は25%程度に達するが、幹線道路近接空間における居住実態にかんがみると、容認しうる範囲内にあると考えられる。

したがって、住居全体としては生活環境を適切に保全することができるものと考えられる。

以上から、幹線道路近接空間における特例に係る指針値を、昼間70dB以下、夜間65dB以下とすることが適当である。

b)幹線道路近接空間における透過する騒音に係る指針値

幹線道路近接住居等においては、(2)②に述べたような居住実態にかんがみると、交通量が多く騒音が著しい道路に面する側の屋内においては、主として窓を閉めた生活が営まれている場合が少なくないと考えられる。そのような場合においては、既存の住居等については、防音工事により建物の防音性能を高め、また、新築又は改築される住居等については、必要な防音性能を確保することにより屋外で環境基準の指針値が達成された場合と実質的に同等の生活環境を保全することができると考えられる。

幹線道路近接空間においては、地域の状況によっては屋外の騒音低減対策のみでは早期に十分な改善を図ることが困難であると考えられることから、地域の実情に応じて屋外騒音の低減のための諸対策と相俟って防音性能の向上を含む沿道対策の推進を促すことが必要である。環境基準は原則として屋外の騒音レベルについて設定されるものであり、屋内の指針値は環境基準とは別の対策目標として位置付けることが適当ではないかという考え方もあるが、建物の防音性能の向上を含む沿道対策の推進も視野に入れた対策の目標として機能させるためには、幹線道路近接空間における指針値の特例の中で屋内の指針値を位置付けることが適当である。

このため、騒音の影響を受けやすい面の屋内において主として窓を閉めた生活が営まれていると認められる住居等については、幹線道路近接空間における指針値の特例として設定した屋外の指針値に代わるものとして、屋内へ透過する騒音(以下、単に「透過する騒音」という。)に係る指針値を設定し、これを適用することができることとすることが適当である。透過する騒音の指針値としては、道路に面する地域の騒音影響に関する屋内指針の値とすることが適当である。

以上を整理すると、道路に面する地域の指針値は表3のとおりとなる。

表3 道路に面する地域の環境基準の指針値

昼間 夜間 専ら住居の用に供される地域(C地域) 60dB以下 55dB以下 主として住居の用に供される地域(C地域を除く)及び相当数の住居と併せて商業、工業等用に供される地域(D地域) 65dB以下 60dB以下 この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、道路に面する地域の指針値の特例として上表にかかわらず次表の指針値のとおりである。

昼間 夜間 幹線交通を担う道路に近接する空間 70dB以下 65dB以下 騒音の影響を受けやすい面において、主として窓を閉めた生活が営まれていると認められる場合については、透過する騒音に係る指針値(屋内へ透過する騒音が昼間45dB以下、夜間40dB以下であることをいう。)によることができる。

⑤参考資料

・昭和44年7月14日・生活環境審議会公害部会騒音環境基準専門委員会「騒音に係る環境基準について(第一次報告)」及び関連資料 【NIES保管ファイル】

・昭和45年6月30日・生活環境審議会公害部会騒音環境基準専門委員会「騒音に係る環境基準について(第二次報告)」及び関連資料 【NIES保管ファイル】

・昭和45年12月25日・生活環境審議会「騒音に係る環境基準の設定について(第1次答申)」 【NIES保管ファイル】

・平成10年5月22日・中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会「騒音の評価手法等の在り方について(報告)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/1846.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成10年5月22日・中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会「騒音の評価手法等の在り方について(報告)」(別紙) 【NIES保管ファイル】

・平成10年5月22日・中央環境審議会「騒音の評価手法等の在り方について(答申)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/1845.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成27年10月・環境省「騒音に係る環境基準の評価マニュアル(一般地域編)」 http://www.env.go.jp/air/noise/manual/01_ippan_manual.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成27年10月・環境省「騒音に係る環境基準の評価マニュアル(道路に面する地域編)」 http://www.env.go.jp/air/noise/manual/02_douromensuru_manual.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成27年10月・環境省水・大気環境局自動車環境対策課「自動車騒音常時監視マニュアル」 http://www.env.go.jp/air/car/noise/note/kanshimanual.pdf 【NIES保管ファイル】

⑥解説文献

・奥村康博(1998)「騒音の評価手法等の在り方について」の中央環境審議会答申について、騒音制御、22(4)、pp.171-174

(3)航空機騒音に係る環境基準

①設定の考え方

(昭和48年4月12日・中央公害対策審議会騒音振動部会特殊騒音専門委員会「航空機騒音に関する環境基準について(報告)」より)(抜粋)

1.指針設定の基礎

航空機騒音に係る環境基準の指針設定にあたっては、聴力損失など人の健康に係る障害をもたらさないことはもとより、日常生活において睡眠障害、会話妨害、不快感などをきたさないことを基本とすべきである。

本委員会は、このような考えのもとに航空機騒音の日常生活に及ぼす影響に関する住民への質問調査、道路騒音、工場騒音による住民反応との比較、聴覚等に及ぼす影響についての調査研究等に関する内外の資料を参考として検討した。

この結果をもとに、さらに航空機騒音対策を実施するうえで、エンジンの製造が外国に依存していること、航空機騒音の影響が広範囲に及ぶこと、その他輸送の国際性、安全性等種々の制約があるので、これらの点を考慮して指針を設定した。

(平成19年6月29日・中央環境審議会「航空機騒音に係る環境基準の改正について(答申)」より)(抜粋)

(別添)騒音評価手法等専門委員会報告「航空機騒音に係る環境基準の改正について」

1.背景

我が国においては、昭和48年に「航空機騒音に係る環境基準」が策定され、空港周辺の防音事業、航空機の低騒音化等の対策が講じられてきた。航空機騒音に係る環境基準の評価指標については、我が国では、ICAOの国際民間航空条約第16附属書を基本として独自に簡略化を行ったWECPNL1を採用している。しかしながら、平成14年に成田国際空港において暫定平行滑走路(B滑走路)が供用開始となった際にWECPNL値の逆転現象が確認されており、これを契機として諸外国の航空機騒音評価手法の現状を見ると、以下の点が指摘できる。第1に、近年、騒音測定機器の技術的進歩に伴い高度な測定が簡易に行えるようになったこと、第2にこのような技術の進歩を背景として、国際的には、騒音の評価手法は、容易に測定ができ、かつ、エネルギー積分により騒音の総暴露量を評価できるLden2、Ldn3、LAeq,T4といった等価騒音レベルを基本とした評価指標が主流となってきており、特に、航空機騒音については、それらへの変更が実施されていることである。このような状況を踏まえ、我が国においても評価指標の見直しが必要となってきている。

このため、平成19年3月1日付けで環境大臣から中央環境審議会に対し「航空機騒音に係る環境基準の改正について」諮問され、同審議会騒音振動部会に設けられている騒音評価手法等専門委員会において、航空機騒音をより的確に評価できる評価指標が必要であるという観点に立ち、最新の状況等を踏まえ、航空機騒音に係る環境基準の評価指標について検討を行った。

その結果をとりまとめたので、ここに報告する。

(脚注)

1 加重等価継続感覚騒音レベル(Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level)。我が国で採用しているWECPNLは最大騒音レベルを用いて簡易に算出できるようにしたもので、最大騒音レベルのパワー平均値に、夕方の機数、夜間の機数による補正を加えて算出される。

2等価騒音レベルを基本とした指標のひとつ。夕方の騒音、夜間の騒音に重み付けを行い評価した1日の時間帯補正等価騒音レベル。

3 等価騒音レベルを基本とした指標のひとつ。夜間の騒音に重み付けを行い評価した1日の時間帯補正等価騒音レベル。

4 等価騒音レベル。時間Tの間に発生した騒音のエネルギー量をTで平均した時間平均騒音レベル。

2.検討の基本的考え方

上述の通り、近年、騒音測定機器が技術的に進歩したこと、国際的に等価騒音レベルを基本とした評価指標が採用されていることを踏まえて、評価指標の見直しを行う。

3.航空機騒音に係る環境基準における評価指標の再検討に当たっての考え方(抄)

(中略)

(2)諸外国の動向

諸外国においては、航空機騒音の評価指標は、現在、等価騒音レベルを基本とした指標が多く採用されている。過去15年程度の傾向をみると、1997年にイタリアにおいてWECPNLから等価騒音レベルを基本とした指標に変更された。またEUでは、すべての屋外騒音源に対するアセスメント、マッピング、計画、制御を目的として騒音を記述するため、2002年、EU全体の統一指標として、Ldenが採用されている。このため、EU諸国内ではLden採用が進んでおり、等価騒音レベルを基本とした指標を採用する国が増加する傾向にある。なお、等価騒音レベルを基本とした評価方法は、各種騒音との相互比較が可能となること等により諸外国において採用されている。

このように、国際的には等価騒音レベルを基本とした評価指標(Lden、Ldn、LAeq,T)が採用されており、我が国においても国際動向に合致した評価指標を採用する必要がある。

(3)測定技術・機器の改善

騒音測定に使用する騒音計の機能は、航空機騒音に係る環境基準が策定された当時から現在に至るまでの30年間程度において、デジタル技術の普及などにより飛躍的に進歩している。

航空機騒音に係る環境基準が策定された1970年代後半、現場の騒音計測器として一般的に使用されていたものは対数目盛りのアナログタイプの指示計であり、騒音計の示す騒音レベルの瞬時値を目視し測定者が記録するものであった。デジタル処理技術の進歩等に伴い、1980年代になると、等価騒音レベルを求めるのに必要な機能が加えられ、1990年代になると、数値表示の騒音計が開発され、現在の形態の騒音計が確立された。演算機能においても、1990年代になると等価騒音レベル演算をデジタル処理で実現できるようになった。近年では、大容量のメモリ機能が付与された騒音計が開発され、長時間連続の自動測定に耐えうる大量の測定データの記録が可能となり、また等価騒音レベルの算出が騒音計内部で実現できるようになり、長時間の等価騒音レベルの測定が可能となった。さらに、騒音そのものをデジタル録音する機能も付加されており、測定後において再生しながら航空機騒音以外を除外する処理も可能となった。

現在、国際的に騒音評価手法の主流となっている等価騒音レベルの手法は、騒音エネルギーの積分計算が必要となるが、現在のデジタル技術を前提とすれば、等価騒音レベルの演算が技術的、コスト的に容易となっている。このような最新の技術に対応した騒音評価手法の導入が必要である。

4.航空機騒音の状況(抄)

(中略)

(2)成田の逆転現象の程度と原因

平成14年、暫定平行滑走路(B滑走路)の供用開始に伴い、成田国際空港の一部の観測点において、すでに供用されていたA滑走路とB滑走路の全体でのWECPNLの評価値が、A滑走路のみのWECPNLの評価値を下回る逆転現象7が確認された。これを受け、成田の航空機騒音常時監視局の平成15年度における観測データの解析・検討を行い、その結果、一部の監視局で、年平均、週平均、日平均のそれぞれにおいて逆転現象が発生していることが確認された。逆転現象の程度は、最大で0.5dB程度であった。

これは、社団法人日本騒音制御工学会に設けられた学識経験者による委員会における検討の結果、WECPNLを採用した際の簡略化に起因して発生していることが明らかとなっている。

(脚注)

7 2本の滑走路が存在するとき、2本の滑走路に離着陸する航空機全てを対象としたWECPNLの評価値が、どちらか1本の滑走路に離着陸する航空機のみを対象としたWECPNLの評価値より低くなる現象。

(3)航空機騒音の対象範囲

航空機の運航に伴う騒音には、航空機の飛行音以外にリバース音8、タキシング音9、ランナップ音10、APU11等の空港場内音、エンジン試運転音といった地上音がある。現行の評価指標では、これら地上音の騒音暴露量に対する寄与が的確に表現できない。そこで、騒音暴露量に対する各地上音の影響について、実測データにより検証した。

着陸時に観測されるリバース音については、空港から離れた地点では0.3dB以下の影響にとどまることが多いが、空港近傍地点では、1dB以上増加する地点が多くみられた。また、複数の空港で、3~6dB程度増加する地点があった。

航空機の自走時に発生するタキシング音については、短期騒音測定の結果を調べたところ、0.1dB以下の影響にとどまる地点が多いが、ごく一部の空港において、誘導路近傍で1dB程度増加する地点がみられた。

自衛隊機等の離陸前に観測されるランナップ音については、滑走路側方1km地点での騒音暴露量の増加は、ランナップ音を離陸音と同レベルと設定した場合で最大0.4dBの影響が認められた。

整備時に観測されるAPU等の空港場内音については、概ね0.1dB程度の影響にとどまった。

エンジン試運転音については、観測例によると、寄与量は極めて小さい。なお、整備に伴うエンジン試運転は実施時間帯が制限され、また深夜の場合は騒音低減対策を施した施設内で実施されているため、近年では問題となっていない。

航空機騒音に係る環境基準の対象騒音については、一連の運航に係る騒音を幅広く評価することが望ましく、騒音暴露量に影響を及ぼすレベルの地上音も発生しているため、騒音評価手法の見直しに当たっては影響を及ぼす地上音を極力把握・評価する手法を採用することが適切である。

(脚注)

8 着陸機の接地後の逆噴射。

9 航空機が自力で地上のある地点から別の地点まで走行すること。

10 防衛施設において自衛隊機等が離陸直前に滑走路端で行うエンジンの最終点検。

11 Auxiliary Power Units。航空機に空気圧、油圧、電力などを供給するため、推進用エンジンとは別に航空機に装備された動力装置。

②環境基準値、測定方法及び評価方法(令和3年10月7日現在)

1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

| 地域の類型 | 基準値 |

|---|---|

| Ⅰ | 57デシベル以下 |

| Ⅱ | 62デシベル以下 |

(注)Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域とする。

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。

(1)測定は、原則として連続7日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音について、単発騒音暴露レベル(LAE)を計測する。なお、単発騒音暴露レベルの求め方については、日本産業規格Z 8731に従うものとする。

(2)測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定するものとする。

(3)測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測定点における航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。

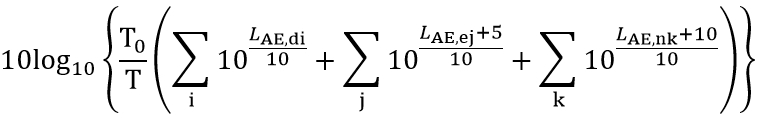

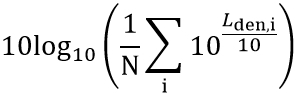

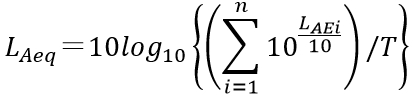

(4)評価は算式アにより1日(午前0時から午後12時まで)ごとの時間帯補正等価騒音レベル(Lden)を算出し、全測定日のLdenについて、算式イによりパワー平均を算出するものとする。

算式ア

(注)i、j及びkとは、各時間帯で観測標本のi番目、j番目及びk番目をいい、LAE,diとは、午前7時から午後7時までの時間帯におけるi番目のLAE、LAE,ejとは、午後7時から午後10時までの時間帯におけるj番目のLAE、LAE,nkとは、午前0時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までの時間帯におけるk番目のLAEをいう。また、T0とは、規準化時間(1秒)をいい、Tとは、観測1日の時間(86,400秒)をいう。

算式イ

(注)Nとは、測定日数をいい、Lden,iとは、測定日のうちi日目の測定日のLdenをいう。

(5)測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性(SLOW)を用いることとする。

3 1の環境基準は、1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場であって、警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場並びに離島にある飛行場の周辺地域には適用しないものとする。

③設定経緯

(当初)

昭和48年4月12日・中央公害対策審議会騒音振動部会特殊騒音専門委員会報告

昭和48年12月6日・中央公害対策審議会答申

昭和48年12月27日・環境庁告示第154号

(改定)

平成19年6月27日・中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会報告

平成19年6月29日・中央環境審議会答申

平成19年12月17日・環境省告示第114号

(参考)当初の基準値

第1 環境基準

1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する

| 地域の類型 | 基準値(単位 WECPNL) |

|---|---|

| I | 70以下 |

| Ⅱ | 75以下 |

(注)Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。

(1)測定は、原則として連続7日間行い、暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音のピークレベル(計量単位 デシベル)及び航空機の機数を記録するものとする。

(2)測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定するものとする。

(3)測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測定点における航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。

(4)評価は、(1)のピークレベル及び機数から次の算式により1日ごとの値(単位 WECPNL)を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。

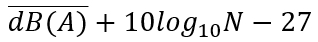

(注)dB(A)とは、1日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、Nとは、午前0時から午前7時までの間の航空機の機数をN1、午前7時から午後7時までの間の航空機の機数をN2、午後7時から午後10時までの間の航空機の機数をN3、午後10時から午後12時までの間の航空機の機数をN4とした場合における次により算出した値をいう。

N = N2 + 3N3 + 10(N1 + N4)

(5)測定機器は、日本工業規格C1502に定める指示騒音計若しくは国際電気標準会議Pub/179に定める精密騒音計又はこれらに相当する測定機器を用いるものとする。この場合において、聴感補正回路はA特性とし、また、動特性は緩(slow)とする。

3 1の環境基準は、1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場及び離島にある飛行場の周辺地域には適用しないものとする。

④基準値の根拠の概要

(当初設定時)(専門委員会報告抜粋)

(別紙資料)航空機騒音に係る環境基準設定の基礎となる指針の根拠等について

2.指針値について(抄)

航空機騒音が住民に及ぼす影響については、従来、各国において各種の調査研究が行われている。これまでに得られた資料によれば、航空機騒音と住民被害の関係は次のとおりである。

(1)横田、大阪(伊丹)およびロンドン(ヒースロー)空港周辺における地域のNNIと住民被害との関係についての調査によれば、下表(略)に示すように、NNI35で訴え率の比較的低い就眠(睡眠)妨害で5~27%、訴え率の比較的高いテレビの聴取妨害で32~54%となっており、NNI45では、就眠(睡眠)妨害で8~38%、テレビの聴取妨害で65~73%に達している。

(2)アメリカでは、NEF(Noise Exposure Forecast)という評価量を用いて、空港周辺の土地利用の勧告ならびに住民反応の推定を行っているが、NEF30以下であれば、住居地域であっても、新建設にあたって特別な遮音は必要でなく、住民反応としては、若干の苦情が起り、また、ある種の活動が妨げられる可能性がある程度としている。NEF30は、飛行回数200機、継続時間10秒として、NNI約45に相当する。

また、NASA(米航空宇宙局)は、1970年、国際空港を有する米国の7都市について、空港周辺の騒音暴露の調査と、総計8,207名にのぼる面接調査を行ない、多変量解析の結果、不快感(annoyance)の有意な減少をはかるには、CNR(Composite Noise Rating)で93以下の値にする必要があると報告しており、これを同報告の換算式にしたがって、NNIに換算すると37に相当する。

(中略)

(3)フランスでは、分類指数(Classification Index)Rという評価量を用い住民調査を行なっているが、R88が許容しうる環境の上限(limit for acceptable environment)とし、また、土地利用の制限が行なわれないのはR84未滴である。R84は、飛行回数200機で、NNI46にほぼ相当する。

(4)オランダでは、dB(A)から算出される総騒音負荷量(Total Noise Load)Bという評価量を用いて住民調査を行なったが、その結果、不快感の最大受忍レベル(maximum tolerable level)は、B45あるいはNNIで約42であるとしている。

(5)ドイツでは、平均不快感指数(Mean Annoyance Index)Qという評価量を用いて、空港周辺の土地利用計画指針を示しているが、Q67未満であれば、原則として建築制限は行なわれない。Q67に相当するNNIは、飛行回数200機、1機の継続時間10秒として、約43である。

(6)その他、Yeowartは、許容しうる(acceptable)ということは、地域住民が航空機騒音によって悩まされることなく、また、生活様式を変更する必要のない状態と解釈し、多くの文献にもとづいて、NNIで29、NEFで15としているが、資料の不確実性から、±5の変動範囲を認めている。NNI29の場合は、McKennelの航空機騒音に対する不快感の平均百分率では約30%である。

Robinsonは、許容限界(acceptable limit)として、NNIで38±2を提唱している。これはMcKennelの航空機騒音に対する不快感の平均百分率で約40%、GriffithおよぴLangdonの不満尺度(dissatisfaction scale)から求めた百分率で約35%に相当する。また、Schultzは、文献的考察から、NNI35を長期的目標とすべきであると称している。

これらの資料から判断すると、NNIでおおむね30~40以下であれば航空機騒音による日常生活の妨害、住民の苦情等がほとんどあらわれない。また、各国における建築制限等、土地利用が制約される基準はこの値を相当うわまわっている。したがって、環境基準の指針値としては、その中間値NNI35以下であることが望ましい。

しかし他方、航空機騒音については、その影響が広範囲に及ぶこと、技術的に騒音を低減することが困難であることその他輸送の国際性、安全性等の事情があるので、これらの点を総合的に勘案し、航空機騒音の環境基準としてはWECPNL70以下とすることが適当であると判断される。WECPNL70は、機数200機の場合、ほぼNNI40に相当し、25機の場合NNI35に相当する。

このような趣旨にかんがみ、新空港の建設、住宅団地の造成等を行なう場合には、上記指針値よりさらに低い値以下となるよう十分配慮し、その対策を事前に講ずることが必要である。

なお、WECPNL70は、道路騒音等の一般騒音の中央値と比較した場合には、各種生活妨害の訴え率からみると、ほぼ60dB(A)に相当する。また、1日の総騒音量でみるとWECPNL70は連続騒音の70PNdBと等価であり、一般騒音のPNdBとdB(A)との差(13~15)およびパワー平均と中央値との差(2~3)を考慮すると、一般騒音の中央値55dB(A)にほぼ相当する。

一方、一般の騒音に係る環境基準においても、地域類型別に基準値が定められていることから、航空機騒音に係る環境基準についても地域差を設けることが適当であると考えられる。この場合、商工業地域の航空機騒音に係る環境基準の指針値は、一般騒音について中央値65dB(A)を上限値としているところから、訴え率からみて、これに相当するWECPNL75を採用したものである。

(平成19年・改定時)(専門委員会報告抜粋)

5.航空機騒音に係る環境基準の基準値について

(1)現行の評価指標と各種指標の関係

新たに評価指標を導入するに当たっては、現行のWECPNLと等価騒音レベルを基本としたLden、Ldn、LAeq,24hとの関係を確認する必要がある。そこで、多数の民間空港・防衛施設における実測値を用いて両者の対応関係を検証した。その結果、Lden、Ldn、LAeq,24hのいずれもWECPNLとほぼ直線的な関係にあることが確認された。

夕方に5dB、夜間に10dBの重み付けをしたLdenの算定の際に継続時間を20秒と仮定し、WECPNLとLdenとの関係を求めると、13の差が生じる(Lden≒WECPNL-13)。また、WECPNLとLdenの関係を実測値で確認すると、環境基準値の近傍のWECPNL70~80の地域では多くの場合、WECPNLとLdenの差は概ね13となる。これは、WECPNL70~80の地域では、騒音の継続時間が一般に20秒に近いためと考えられる。

なお、総務省「社会生活基本調査」(平成13年度)によると、多くの国民が7:00頃に起床し、22:00台に就寝している。また、夕方(19:00~22:00)の時間帯に「くつろぎ」、「夕食」をする割合が高くなっている。また、NHK「国民生活時間調査」(平成17年)についても同様の結果となっている。現行の環境基準の時間帯区分は、次の通りであるが、国民の生活実態は環境基準設定当時と大きく変わっておらず、時間帯区分は現行のものを踏襲することが適当である。

昼間:7:00~19:00

夕方:19:00~22:00

夜間:22:00~7:00

(2)評価指標の検討

現行の評価指標WECPNLを新たな指標(Lden、Ldn、LAeq,24h)に変更する場合、現行評価指標との継続性、国際的整合、逆転問題の発生、地上音の評価、測定の容易性、総暴露量の把握、住民反応等の各点による評価が必要である。

①現行評価指標との継続性

Lden、Ldn、LAeq,24hのすべてがWECPNLとほぼ直線関係にあり、Ldenについては昼間、夕方、夜間の時間帯区分が踏襲でき夕方の時間帯が評価できる、Ldnについては夕方の時間帯の重み付けができなくなる、LAeq,24hについては時間帯の重み付けがなくなるといった特徴がある。②国際的整合

WECPNLを使用しているのは、日本以外では中国、韓国だけであり、最近では等価騒音レベルを基本とした評価指標を用いる国が圧倒的に多くなってきている。たとえばEUでは、統一的にLdenを用いることが採用されており、アメリカ等ではLdnが採用されている。

③逆転問題

WECPNLは、採用の際に用いた近似計算に起因し、ある特定のケースにおいて軽微ではあるが逆転現象が発生する。一方、Lden、Ldn、LAeq,24hについては、逆転問題は発生しない。

④地上音の評価

LA,Smaxを用いるWECPNLにおいても、地上音は一部評価されているが、Lden、Ldn、LAeq,24hについては、エネルギー加算に基づく指標であることから、地上音をより幅広く評価でき、地上音も含め総合評価をより正確に行うことができる。⑤測定の容易性

上述のとおり、WECPNLは測定を簡便にするために騒音レベルの最大値を読み取ることによって求められるように考えられた評価量であるが、Lden、Ldn、LAeq,24hなどのエネルギーベースの騒音評価量は、騒音の総量を求めるために積分演算が必要である。しかし、前述のとおり、積分騒音計などの普及によって、現行の環境基準設定当時(昭和48年)には難しかった演算も容易になり、さらに自動計測システムも開発されている。

⑥総暴露量の把握

WECPNLは、1機あたりの騒音のエネルギー量を近似しているため、騒音の総暴露量を厳密に表現できない。Lden、Ldn、LAeq,24hは、各指標とも騒音の総暴露量を適切に表現できるが、Ldenについては夕方、夜間の時間帯の重み付けができる、Ldnについては夕方の時間帯の重み付けがなくなる、LAeq,24hについては時間帯の重み付けがなくなるといった特徴がある。さらに、道路交通騒音等、他の騒音との暴露・影響・反応の相対的な比較が可能となる。

⑦住民反応

WECPNLでは、ICAOの方式によるエネルギー加算の手法を簡略化しているため、それに相応して住民反応との対応も本来のエネルギー加算の手法と異なることになる。Lden、Ldn、LAeq,24hでは、この点が改善されるとともに、地上音等の付随した騒音も含む総合評価もできるため、より住民の騒音実感に近い評価が可能となる。なお、環境騒音の測定方法に関する国際規格であるISO1996等においても等価騒音レベルが採用されており、一般的にエネルギー加算による騒音評価手法は騒音の総暴露量が評価できる。

以上のことから判断して、航空機騒音に係る環境基準においては新たな評価指標として等価騒音レベルを基本とした評価指標を採用することが望ましく、特に、現行基準との継続性の面から、Ldenに変更することが適当であると考えられる。

Ldenでの評価では、次の算式により1日ごとの時間帯補正等価騒音レベルを算出する。

算式

Lden=

(注)i、j、kとは、各時間帯で観測標本のi番目、j番目、k番目をいい、LAE,diは、午前7時から午後7時までの時間帯におけるi番目のLAE12、LAE,ejは、午後7時から午後10時の時間帯におけるj番目のLAE、LAE,nkは、午後10時から午前7時の時間帯におけるk番目のLAEをいう。また、T0は規準化時間(1秒)を、Tは観測1日の時間(86400秒)をいう。

(脚注)

12 単発騒音暴露レベル。単発的に発生する騒音の全エネルギーと等しいエネルギーを持つ継続時間1秒の定常音の騒音レベル。

(3)基準値設定の考え方

近年急速に発達した騒音測定技術の導入、国際的動向へ整合する評価手法への改善が喫緊の課題である。また、航空機騒音に係る環境基準の達成に向け、関係機関による対策が進められている途上である。環境基準値の設定に当たっては、まずは、現行基準レベルの早期達成の実現を図ることが肝要であり、騒音対策の継続性も考慮し、引き続き現行の基準値と同等のレベルのものを基準値として設定することが適当である。

(4)基準値

現行の航空機騒音の環境基準は、Ⅰ類型、Ⅱ類型それぞれWECPNLで70以下、75以下である。前述の通りWECPNLとLdenの理論的及び実態的な関係は、Lden≒WECPNL-13となる。従って、Ldenを用いた環境基準を現行と同等のレベルとするとLdenによる環境基準値は下表の通りとなる。

表 Ldenによる環境基準値

地域の類型 基準値 Ⅰ 57デシベル以下 Ⅱ 62デシベル以下 (注)Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

(5)その他の配慮事項

1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場については、平成2年9月13日環大企第342号により技術的助言としてLdenによる指針が示されているが、航空機騒音に係る環境基準の評価指標が同じLdenとなるため、統一することが適切である。また、現行の環境基準告示の達成期間等に記述されているWECPNLの値についても、基準値に準じた取り扱いとすることが妥当である。

なお、測定においては、従来と同様に対象とする航空機騒音とそれとは無関係な背景騒音との区別に特段の配慮が必要である。

また、既存の飛行場への新評価手法の適用に当たっては、新たな騒音測定機器への切替等のための経過的措置について配慮する必要がある。

⑤参考資料

・昭和48年4月12日・中央公害対策審議会騒音振動部会特殊騒音専門委員会「航空機騒音に関する環境基準について(報告)」 【NIES保管ファイル】

・昭和48年12月6日・中央公害対策審議会「航空機騒音に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】

・平成19年6月27日・中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会「航空機騒音に係る環境基準の改正について(報告)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/9803.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成19年6月29日・中央環境審議会「航空機騒音に係る環境基準の改正について(答申)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/9803.pdf 【NIES保管ファイル】

・令和2年3月・環境省「航空機騒音測定・評価マニュアル(本文)」 http://www.env.go.jp/air/noise/airplane/manual_202003_main.pdf 【NIES保管ファイル】

・令和2年3月・環境省「航空機騒音測定・評価マニュアル(附録)」 http://www.env.go.jp/air/noise/airplane/manual_202003_app.pdf 【NIES保管ファイル】

・令和2年3月・環境省「参考資料 航空機騒音測定・評価マニュアル補足説明」 http://www.env.go.jp/air/noise/airplane/manual_202003_ref.pdf 【NIES保管ファイル】

⑥解説文献

・藤本正典・田中里佳(2007)航空機騒音の評価-WECPNLによる騒音評価の経緯・現状と今後の展望-、騒音制御、31(2)、pp.83-86 https://doi.org/10.11372/souonseigyo1977.31.83

(4)新幹線鉄道騒音に係る環境基準

①設定の考え方

(昭和50年3月29日・中央公害対策審議会騒音振動部会特殊騒音専門委員会「新幹線鉄道騒音に関する環境基準について(報告)」より)(抜粋)

1.指針設定の基本方針

新幹線鉄道騒音に係る環境基準(以下「環境基準」という。)の設定に当たっては、騒音の特性及び環境基準の基本的性格にかんがみ、聴力損失その他人の健康に係る障害をもたらさないように配意することはもとよりのこととし、更に、生活環境を保全するため、睡眠障害、会話妨害等の日常生活障害をもたらさないことを基本とすべきである。

従って、本委員会は、指針の設定に当たり、睡眠障害等に関する研究資料、新幹線鉄道騒音の日常生活に及ぼす影響に関する住民反応調査、道路交通騒音、航空機騒音等による住民反応との比較調査等に関する資料等をもとにして検討を行った。更に、新幹線鉄道騒音の防止技術の現状及び見通し、沿線地域に対する障害防止対策及び土地利用対策の現状及び見通し、道路交通騒音・航空機騒音に係る環境基準との斉合性等についても併せて考慮した。

なお、本指針は、新幹線鉄道が午前0時から午前6時までの間においては運行されないことを前提として設定したものである。従って、将来、深夜運行が実施されることとなった場合には、本指針は見直す必要がある。

(中略)

(特殊騒音専門委員会報告添付資料)

新幹線鉄道騒音に係る環境基準設定の基礎となる指針の根拠等について

昭和50年3月29日

中央公害対策審議会騒音振動部会特殊騒音専門委員会

(中略)

1.本環境基準の目的等

新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、沿線地域における生活環境を保全し、健康の保護に資することを目的として設定されるものであり、その基本的な考え方は、一般騒音及び航空機騒音に係る環境基準と同様である。

この場合において、沿線地域における生活環境は、屋内・屋外ともに保全されることが必要であり、本委員会としては、他の騒音に係る環境基準と同様に屋外における基準値を設定し、これを維持達成することにより同様に屋内における通常の生活環境も保全されるようにするという考え方にもとづき指針値を定めることとした。

ただし、このような考え方とは別に、屋外における指針値と併せて屋内における指針値を設定すべきであるという考え方もあるが、屋内における空間利用はかなり特定されているため、各種の利用目的ごとに屋内指針値を設ける必要があること、家屋の遮音性能は多様であるため、屋内・外の騒音レベル差は各戸毎に異なること等を考慮すると、屋内における指針値は、総合的な対策を講じていくうえでの行政上の目標である環境基準の性格になじみ難いと判断し、屋内における通常の生活行動、一般的な家屋の遮音性能を考慮しつつ、屋外における指針値を定めることとした。

こうした考え方から、音源対策等による施策を総合的に講じても環境基準の達成が困難な場合における対策として、家屋自体に施す防音工事対策を位置づけることとした。

鉄道騒音に関しては、2、3の国における排出基準の例等はあるものの環境基準として設定された類例は外国には未だない。このため基準設定に際しての基礎となるべき事項について、参考とすべき諸外国の調査研究は少なく、本委員会としては、主に我国における各種の調査研究等を基礎として、以下のような考え方で指針を設定することとした。

2.評価方法について(抄)

(1)新幹線鉄道騒音の特徴

新幹線鉄道騒音は、間欠的に発生する騒音であり、以下のような特性を持っている。

(中略)

(2)評価単位

上記のような特徴を持つ新幹線鉄道騒音の評価単位を定めるに当たって、特に考慮すべき要素は、回数、ピークレベル及び継続時間である。これら3要素を含む騒音の評価単位には、Leqあるいは航空機騒音の評価単位として用いられているECPNL等がある。Leqについては欧州において鉄道騒音の評価に用いられる動きがあり、また、新幹線鉄道騒音は航空機騒音と同様に間欠的な騒音であることから、これらを本指針における評価単位とすることも検討したが、本委員会としては以下のような理由から、当面、新幹線鉄道騒音の評価にあたって、ピークレベルのみを用いることとした。

ア 東北大学工学部による東海道及び山陽新幹線沿線における社会影響調査によれば、同一の騒音レベルに対する住民のうるささの訴え率は、むしろ、列車通過回数の少ない山陽新幹線沿線の方が高いという結果が示されている。従って、本調査の結果では、住民の訴え率に関しては東海道新幹線と山陽新幹線の回数差(約200回/日と約80回/日)よりも、他の要因が大きく関与していると見られること。

イ ISOのR1996「社会反応に関する騒音評価」において提案されている一定時間内における騒音の継続時間総和の割合による補正の考え方は表-1(略)のとおりであり、ある程度の継続時間の差については考慮しなくてもよいことが示されていること。

(中略)

ウ 変動騒音の評価単位としてISO(国際標準化機構)から提案されているLeq(等価騒音レベル)、D. W. Robinsonが提案しているNPL(Noise Pollution Level)等を用いて、とりあえず、回数等を加味した新幹線鉄道騒音の評価をすることも考えられるが、現在までにわが国で行われた新幹線鉄道等の鉄道の騒音に関する社会影響調査(東北大学工学部、環境庁、東京都等)からこれら評価単位を用いることの可否を十分検討することができないこと。

以上のことから、往復100~250回/日程度であればとくに回数を考慮しなくてもよいと考えられ、また、数十から100回/日程度の場合でもこれに準じて差し支えないと考えられるため、今後の見通しをも含めて、新幹線鉄道の評価にあたって回数を考慮しないものとした。このように、本委員会としては、今回の新幹線鉄道騒音の環境基準のための指針においては、騒音レベルのみに着目した評価単位を採用することとしたが、今後、対象となる騒音の回数、継続時間等の範囲が拡がった場合の評価、新幹線鉄道騒音と道路交通騒音等との比較、新幹線鉄道騒音と他の騒音が複合した場合の評価等を行う必要性が増してくると考えられる。このため、回数や継続時間を加味したLeq等による評価に関する検討を含めて、今後とも引続き新幹線鉄道騒音の評価方法について調査研究を進め、必要に応じて環境基準の評価単位を再検討すべきものと考える。

②環境基準値、測定方法及び評価方法(令和3年10月7日現在)

1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

| 地域の類型 | 基準値 |

|---|---|

| Ⅰ | 70デシベル以下 |

| Ⅱ | 75デシベル以下 |

(注)Ⅰをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域とする。

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。

(1)測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取つて行うものとする。

(2)測定は、屋外において原則として地上1.2メートルの高さで行うものとし、その測定点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。

(3)測定時期は、特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められる時期を避けて選定するものとする。

(4)評価は、(1)のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均して行うものとする。

(5)測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性(SLOW)を用いることとする。

3 1の環境基準は、午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するものとする。

③設定経緯

昭和50年3月29日・中央公害対策審議会騒音振動部会特殊騒音専門委員会報告

昭和50年6月28日・中央公害対策審議会答申

昭和50年7月29日・環境庁告示第46号

④基準値の根拠の概要(専門委員会報告添付資料抜粋)

3.指針値について(抄)

(1)基本的考え方

騒音による影響としては、聴力ヘの影響、脈拍、血液成分等に及ぼす生理的影響、うるささ等の心理的影響及び睡眠、会話等の日常生活に及ぼす影響が考えられる。騒音による影響に関する各種の調査研究結果からみれば、聴力ヘの影響及び生理的影響は心理的影響あるいは日常生活に及ぼす影響が生ずる騒音レベルよりかなり高いレベルで生ずるものであり、また、生理的影響は心理的影響あるいは日常生活に及ぼす影響を介して生ずるものであると考えられる。

新幹線鉄道騒音によるこれらの影響に関して行われた室内実験や社会影響調査の結果からみれば、新幹線鉄道騒音についても上記とほぼ同様のことが言えると判断されるところから、本指針値を定めるに当たっては、新幹線鉄道騒音による心理的影響及び日常生活に及ぼす影響を中心に検討を行った。

(2)指針値の基礎

新幹線鉄道騒音によるうるささ等の心理的影響あるいは睡眠、会話等の日常生活に及ぼす影響については、実験室においても各種の研究が行われているが、今回の指針値の検討にあたっては、これらの研究を参考としつつも、主として新幹線鉄道の沿線地域で行われた騒音に対する住民反応の調査を基礎とした。

アンケート調査による住民反応では、騒音のほかにも居住環境、職業など種々の要因が関与するが、調査の計画に際しての慎重な配慮と統計的手法による解析とによって、騒音がもたらす社会的影響を客観的かつ科学的に把握することが可能であると考えられる。

新幹線鉄道騒音に関する住民反応調査としては、昭和47年7月に行われた東北大学工学部の調査及び同年10月に行われた環境庁の調査があるが、これらは上記の要件を満たすものと考えられる。これら調査の結果による新幹線鉄道騒音レベルと多少とも影響を受けているという住民反応の関係は表-2(略)のとおりであるが、東海道新幹線について見れば、別の機関が全く異なる対象者について行った調査にもかかわらず両者の結果はよく一致していることが示されている。

(中略)

また、東北大学が行った調査の結果から、東海道新幹線と山陽新幹線を比較すると、同じ訴え率になる騒音レベルは、山陽新幹線の方が東海道新幹線よりも概ね5ホン程度低くなっており、山陽新幹線沿線住民の反応の方が厳しいという結果になっている。これは、調査の時点では山陽新幹線が開通後半年足らずであったのに対し、東海道新幹線は開通後8年も経過していたため、沿線住民に新幹線鉄道騒音に対する心理的な慣れや生活上の対応があることによると考えられるほか、山陽新幹線の方が比較的住環境の良好な地城を通過している部分が多いこと等の事情にもよると考えられる。

次に、これらの調査結果を基礎として指針値を検討する場合、どの程度の訴え率を中心に考えるかの判断が必要となるが、今回は以下の理由から、何らかの影響を受けていると訴える住民が30%以下となる新幹線鉄道騒音レベルが指針値の基礎となると考えた。

ア 前述の住民反応調査あるいは航空機騒音に関する英国におけるアンケート調査等においては、比較的静かだと思われる地域においても、何らかの影響を受けていると訴える住民が5~10%はいること。

イ 表-2において、例えば「就眠妨害+安眠妨害」あるいは「電話妨害+会話妨害」というように、各項目を同じ範ちゅうに入ると思われるものに分類して見ると、20%以下では同じ訴え率となる騒音レベルの値にかなりバラツキが多いことから、20%以下の場合は、訴え率に新幹線鉄道騒音以外の要因がかなり関与していると見られること。

以上のことから、表-2において訴え率が30%以下となる新幹線鉄道の騒音レベルを見ると、項目ごとに多少異なるが、総合的には概ね70~75ホンであると判断される。本委員会としては、この値をもって、新幹線鉄道騒音の環境基準設定のための指針値の基礎とした。

(3)地域補正及び時間補正

心理的影響や日常生活に及ぼす影響を問題として騒音に係る基準を定める場合には、居住環境条件や生活行動形態を考慮して、基準値に地域性状による差や時間帯による差を設けることが通常である。

まず、地城性状によって基準値に差を設けるという点については、ISOのR1996「社会反応に関する騒音評価」において、表-3(略)のような地域補正が提案されており、また、「騒音に係る環境基準」及び「航空機騒音に係る環境基準」において地域類型別に基準値が設けられていることから、今回も地域類型別に指針値を定めることとした。

地域の類型をいくつに区分するかについては種々の考え方があるが、わが国においては土地利用の純化が進んでおらず、地域の性状がそれほど明確には区分できないこと、あるいは、新幹線鉄道騒音は新幹線沿線地域という帯状の限定された地域での問題であることから考えると、類型を細分する意味はあまりないと考えられる。従って、本指針においては、住居が主体の地域であって、より静穏の保持が必要となる「主として住居の用に供される地城(Ⅰ類型)」及び「その他の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域(Ⅱ類型)」の2類型に区分して指針値を定めることとした。

この場合における両類型の指針値の差については、前述の住民反応調査においては明らかにされていないため、航空機騒音に係る環境基準の考え方、ISO-R1996における考え方等を参考にして、5ホンとし、(2)で結論づけた基礎となる数値の下限である70ホンを「主として住居の用に供される地域」の指針値とし、上限である75ホンを「その他の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域」の指針値とすることが適当であると考える。

(中略)

なお、これらの地域類型を実際の地域にあてはめる際には、都市計画法に基づく用途地域のうち、第1種及び第2種住居専用地域並びに住居地域として定められた地域のほか、用途地域が定められていない地域であっても住居が密集しておりとくに良好な住環境を保全する必要があると認められる地域を「主として住居の用に供される地域」と判断すべきものと考える。また、その他の地域のうち、住宅の建築が禁じられている工業専用地域あるいは現にほとんど人の住んでいない山林・原野や農耕地を除く地域は、「通常の生活を保全すべき地域」と判断すべきものと考える。

次に、時間帯によって基準値に差を設けるという点については、今回は以下のように考えた。

ア 前述の住民反応調査の結果によると、表-2に示されているように、睡眠妨害に関する住民の訴え率は、むしろ、他のものに関する訴え率よりも低いという結果になっていることから、朝6時から夜11~12時までという現在の運行状況を前提とする限りにおいては、差し当たり夜間の指針値を別に設けないこととした。

イ 住民反応調査の結果によると、時間帯の中では夕刻から夜間(19時~22時)にかけて新幹線鉄道騒音をうるさいと感じている住民が多いが、この時間帯における影響が新幹線鉄道騒音に対する住民の訴え率に全体的に反映していると思われる。上述の指針値はかかる訴え率に基づいて定めたものであるところから、差し当たり時間帯を区分して指針値を定めないこととした。

(4)他の基準との比較

各種の騒音について様々な観点から基準が定められているが、中でも道路交通騒音及び航空機騒音は新幹線鉄道騒音と社会的条件が類似していることから、これら騒音に関する環境基準値と本指針値とを比較した。

比較の方法はいろいろあるが、本委員会としては、住民反応調査による訴え率にもとづく比較と騒音エネルギー量にもとづく比較を行った。

ア 訴え率にもとづく比較

新幹線鉄道騒音に関する住民反応調査については前述したとおりであるが、道路交通騒音及び航空機騒音に関しても同様に、我が国において住民反応調査が行われており、それらの結果による騒音の物理量と住民の各種の訴え率の関係は表-4(略)のとおりである。

これらの結果から同じ訴え率を示す場合の新幹線鉄道騒音のピークレベルの平均と道路交通騒音の中央値あるいは航空機騒音のWECPNL値との関係を示したのが図-3(略)である。この図において、最小自乗法から回帰線を求めて、今回のⅠ類型の地域における指針値である新幹線鉄道騒音のピークレベル70ホンに相当するそれぞれの値を見ると、道路交通騒音では中央値50~60ホン、また、航空機騒音ではWECPNL 70~74となっている。また、Ⅱ類型の指針値である新幹線鉄道騒音のピークレベル75ホンに相当するのは、中央値58~68ホン及びWECPNL 77である。

(中略)

イ 騒音エネルギー量にもとづく比較

ISOから提案されているLeqの考え方をもとに、新幹線鉄道騒音と道路交通騒音あるいは航空機騒音の騒音エネルギー的関係を概略的に示したものが図-4(略)である。Leqは問題とする時間内の騒音総エネルギー量を平均化して騒音レベル(ホン)で表わすという評価単位であって、例えば、新幹線鉄道騒音のピークレベル及び継続時間をそれぞれ80ホン及び7.2秒とすると、現在の東海道新幹線(230回/日)では24時間Leq値が約63ホン、山陽新幹線の大阪-岡山間(100回/日)では約59ホンとなる。

本指針値が達成された場合、各列車毎のピークレベルのうち、上位から半数についてのパワー平均値がⅠ類型及びⅡ類型でそれぞれ70ホン及び75ホンとなるところから、ピークレベル全体のパワー平均値は69ホン及び74ホン程度になると想定される。この場合のLeq値はⅠ類型において48~52ホン、Ⅱ類型で53~57ホンとなる。

一方、道路交通騒音においては、一般的に中央値(ホン)≒Leq-(2~3)であり、航空機騒音においては、WECPNL値(19:00~22:00の機数20%、22:00~7:00の機数0%とした場合)≒Leq+(14~15)である。従って、今回の指針値70ホン及び75ホンはエネルギー的には、道路交通騒音の中央値45~50ホン及び50~55ホンに相当し、また、航空機騒音のWECPNL値62~67及び67~72程度に相当する。ただし、この場合、道路交通騒音は1日を通して同様レベルであると仮定しているため、昼間の時間帯を考える場合には、今回の指針値に相当する中央値は少し大きくなる。

以上の検討の結果からみると、比較の方法について多少の問題はあるが、指針値としたⅠ類型70ホン及びⅡ類型75ホンを道路交通騒音及び航空機騒音の環境基準における基準値と比較した場合、大きな不斉合はないものと判断される。

(中略)

4.測定方法等について

(1)測定方法

測定方法については、新幹線鉄道騒音の特性、地方公共団体における測定体制等を考慮して、以下のような考え方により定めた。

今後建設される新幹線路線をも含めて考えた場合には、停車駅等の関係から、必ずしも測点側を通過する列車の騒音レベルの方が高いとは限らない地点が多くなると想定されることから、上りと下りを含めて、連続して通過する列車について騒音測定を行うことが妥当と考えられる。また、通過列車の上り・下りの別、列車毎のスピードの差異等を考えれば、測定地点における新幹線鉄道騒音の代表的な状態を把握するためには、20本程度以上の列車については、測定を行う必要があると考える。

ただし、運行回数が少ないため、4時間程度測定しても通過列車が20本に満たない場合には、その時間内に測定できる本数について測定することとしてもよいと考えられるほか、ピークレベルが上りと下りでそれぞれほぼ一定値を示す場合には、最小限10本まで減じてもよいものと考える。

また、測定は、測定機器の動特性の緩(slow)を用いて行うこととしたが、これは、速(fast)を用いた場合、新幹線鉄道の騒音レベルが全体的な変動に細かいレベル変動が重畳してあらわれ、機器誤差や読み取り誤差の影響が大きくなると考えられることによる。

なお、測定に際しては、新幹線鉄道騒音の継続時間、測定点付近における暗顆音(中央値、90%レンジ上・下端)を併せて測定しておくことが望ましい。

(2)測定地点

環境基準は地域としての目標であるところから、新幹線鉄道騒音の状態も地点としてではなく、地域として把握する必要があり、このためには、当該地域における新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点を選定して測定を行う必要がある。また、測定地点は、建物等による遮音、反射等を考慮して、なるべく線路の見通せる開放された場所に選ぶ必要があるほか、暗騒音による測定値への影響を避けるため、できる限り暗騒音レベルが新幹線鉄道騒音のピークレベルより10ホン以上低い場所に選ぶ必要がある。

しかし、新幹線鉄道騒音の影響地域は比較的限定されているため、測定地点選択の余地があまりないと想定されるところから、道路交通騒音等による暗騒音のレベルがかなり高い地点で測定を行わざるを得ない場合も多いと考えられる。このような場合には、当該地点における暗騒音が低くなる時間帯を選んで測定するよう努める必要があるが、それでもなお、暗騒音による影響、とくに道路交通騒音等の不規則変動騒音の影響が避けられない場合には、レベルレコーダーを併用して、列車通過中の騒音レベルのうち暗騒音の影響を受けていないと認められる部分を読みとることとし、それも不可能な場合には、当該列車についての測定結果を評価の際に除外するものとする。

なお、測定は原則として地上1.2mの高さで行うものとするが、線路に近接した高層住宅等、高い場所において新幹線鉄道騒音が問題となっている場合には、障害防止対策等に資するため、問題となっている高さにおいても測定を行っておくことが望ましい。

(3)評価方法

測定結果の評価の方法としては、測定された各列車のピークレベルの全てについて平均又はパワー平均をする方法、測定している側の軌道を通過した列車のピークレベルのみについて平均又はパワー平均をする方法等種々考えられるが、間欠的な音の場合、騒音のうるささの程度は、ピークレベルの高いものに左右される傾向が強いと考えられるところから、それを評価の対象とする考え方をとることとした。多くの場合は、測定している側の軌道を通過する列車のピークレベルの方が、反対側の軌道を通過する列車のピークレベルより高いが、通過列車毎の速度差等を考えれば、地点によっては必ずしも測定している側の軌道を通過する列車のピークレベルの方が高いとは限らないことから、上りと下りを合わせて連続して通過する20本の列車について測定したピークレベルのうち、上位10個の値についてパワー平均したものをもって評価の対象とすることとした。なお、(1)に述べた理由により、測定したピークレベルの数が20に満たない場合は、得られたピークレベルのうち上位半数についてパワー平均したものをもって評価することとなる。また、評価の対象となるピークレベルの最大値と最小値の差が4ホン以下の場合にはパワー平均の代りに算術平均してもほぼ同一の結果が得られる。

なお、本指針においてピークレベルとは、新幹線列車が通過する際の1列車毎の騒音レベルの最大値をいうものである。

⑤参考資料

・昭和50年3月29日・中央公害対策審議会騒音振動部会特殊騒音専門委員会「新幹線鉄道騒音に関する環境基準について(報告)」 【NIES保管ファイル】

・昭和50年6月28日・中央公害対策審議会「新幹線鉄道騒音に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】

・平成27年10月・環境省「新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル」 http://www.env.go.jp/air/noise/sinkansen/manual/full.pdf 【NIES保管ファイル】

⑥解説文献

・木下正明(1976)新幹線鉄道騒音の環境基準について、日本音響学会誌、32(3)、pp.178-181 https://doi.org/10.20697/jasj.32.3_178 【NIES保管ファイル】

・上部忠(1995)新幹線騒音の防止と環境基準、騒音制御、19(2)、pp.72-76 https://doi.org/10.11372/souonseigyo1977.19.72

(5)在来鉄道の新設又は大規模改良時の騒音に係る指針

①設定の考え方

(平成7年12月20日・環境庁在来鉄道騒音指針検討会「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」より)(抜粋)

2.指針の性格と対象

1)指針の性格

この検討会では、前述の経緯を踏まえ、在来鉄道の新設又は大規模改良に際して、生活環境を保全し、騒音問題が生じることを未然に防止する上で目標となる当面の指針を提案することとした。このような指針の性格上、在来鉄道の新設又は大規模改良に際し、この指針に適合できるよう計画し、また、供用後速やかに、指針に対する適合性を検証することが望ましいものと考える。なお、この指針については、設定に際しての基礎資料を適宜再評価することにより、必要に応じ改定等を行う必要がある。

2)対象とする騒音

今回提案する指針は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の適用を受ける鉄道のうち普通鉄道(ただし、新幹線鉄道(注1)を除く)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道のうち線路構造が普通鉄道と同様であり鉄道運転規則(昭和62年運輸省令第15号)が準用される軌道(注2)であって、新規に供用される区間(以下「新線」という)及び大規模な改良を行った後供用される区間(以下「大規模改良線」という)における列車の走行に伴う騒音を対象とすることとする。

ここで、「新線」とは、鉄道事業法第8条又は軌道法第5条の工事の施行認可を受けて工事を施行する区間をいう。また、「大規模改良線」とは、複線化、複々線化、道路との連続立体交差化又はこれに準ずる立体交差化(以下「高架化」(注3)という)を行うため、鉄道事業法第12条の鉄道施設の変更認可又は軌道法施行規則(大正12年内務・鉄道省令)第11条の線路及び工事方法書の記載事項変更認可を受けて工事を施行する区間をいう。ただし、いずれもこの指針が示された時点で既に新線又は大規模改良線として工事が認可申請されている区間は、指針の適用の対象外とする。

なお、以下の区間等については、指針の適用については対象外とすることが適当と考える。ただし、これらについても、必要な騒音対策を講じることが望ましい。

○住宅を建てることが認められていない地域(注4)及び通常住民の生活が考えられない地域(注5)。

○地下区間(半地下、掘り割りを除く)。

○踏切等防音壁(高欄を含む)の設置が困難な区間、及び分岐器設置区間、急曲線区間等ロングレール化が困難な区間。

○事故、自然災害、大晦日等通常とは異なる運行をする場合。

駅構内での放送等、線路、ヤード等における作業騒音、踏切音を対象とせず、列車の走行音のみを対象としたのは、件数ベースで鉄道騒音に係る苦情の74%が列車走行音に起因(環境庁調べ、昭和62~平成5年度)していたため、列車の走行音に検討を限定したことによるものである。列車の走行音以外の騒音については、住民反応調査及び技術的評価を行っていないので、今回提案する指針の適用は困難である。

注1 新幹線とは、主たる区間を列車が200km/h以上の高速度で走行できる幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法)。新幹線規格新線(いわゆるスーパー特急)は環境基準を準用しているのでこの指針の対象外とする。一方、新幹線直通線(いわゆるミニ新幹線)は、在来鉄道に分類される。

注2 大阪市営地下鉄、名古屋鉄道豊川線、近畿日本鉄道東大阪線及び京阪電鉄京津線(予定)が該当する。

注3 連続立体交差化とは、鉄道と幹線道路とが2カ所以上において交差し、かつ、その交差する両端の幹線道路の中心間距離が350m以上ある鉄道区間について、鉄道と道路とを3カ所以上において立体交差させ、かつ、2カ所以上の踏切道を除却することを目的として、施工基面を沿線の地表面から隔離して、既設線に相応する鉄道を建設することであるが、ここでは、厳密にこの定義に該当しなくとも、相当程度の長さの立体交差化も準ずるものとして想定した。

注4 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第12項に定める工業専用地域等

注5 都市計画法に基づく用途地域の定めがなく定められる予定もない地域であって、相当数の住宅等の立地も見られない地域。

(平成7年12月20日・環境庁大気保全局長通知「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」より)(抜粋)

(別紙)在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について

在来鉄道の新設又は大規模改良に際して、生活環境を保全し、騒音問題が生じることを未然に防止する上で目標となる当面の指針を次のとおり定める。在来鉄道の新設又は大規模改良工事を施行するに当たっては、本指針に適合できるよう計画するとともに、供用後速やかに、本指針に対する適合性を検証することが望ましい。

(以下略)

②指針値、測定方法及び評価方法(令和3年10月7日現在)

1 対象

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の適用を受ける鉄道のうち普通鉄道(ただし、新幹線鉄道を除く)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道のうち線路構造が普通鉄道と同様であり鉄道運転規則(昭和62年運輸省令第15号)が準用される軌道であって、新規に供用される区間(以下「新線」という)及び大規模な改良を行った後供用される区間(以下「大規模改良線」という)における列車の走行に伴う騒音を対象とする。

ここで、「新線」とは、鉄道事業法第8条又は軌道法第5条の工事の施行認可を受けて工事を施行する区間をいう。また、「大規模改良線」とは、複線化、複々線化、道路との連続立体交差化又はこれに準ずる立体交差化(以下「高架化」という)を行うため、鉄道事業法第12条の鉄道施設の変更認可又は軌道法施行規則(大正12年内務・鉄道省令)第11条の線路及び工事方法書の記載事項変更認可を受けて工事を施行する区間をいう。ただし、平成7年12月19日以前に既に新線又は大規模改良線として工事が認可申請されている区間は、指針の適用の対象外とする。

なお、本指針は、以下の区間等については適用しないものとする。ただし、これらについても、必要な騒音対策を講じることが望ましい。

①住宅を建てることが認められていない地域及び通常住民の生活が考えられない地域。

②地下区間(半地下、掘り割りを除く)。

③踏切等防音壁(高欄を含む)の設置が困難な区間及び分岐器設置区間、急曲線区間等ロングレール化が困難な区間。

④事故、自然災害、大みそか等通常とは異なる運行をする場合。

2 指針

在来鉄道の新設又は大規模改良に際して、生活環境を保全し、騒音問題が生じることを未然に防止する上で目標となる当面の指針を次表のとおりとする。

| 新線 | 等価騒音レベル(LAeq)として、昼間(7~22時)については60dB(A)以下、夜間(22時~翌日7時)については55dB(A)以下とする。なお、住居専用地域等住居環境を保護すべき地域にあっては、一層の低減に努めること。 |

| 大規模改良線 | 騒音レベルの状況を改良前より改善すること。 |

(1)測定方法及び評価

測定方法及び評価については、以下のとおりとする。

①測定方法は、原則として、当該路線を通過する全列車(上下とも)を対象とし、周波数補正回路をA特性に合わせ、通過列車ごとの騒音の単発騒音暴露レベル(LAE)を測定することとする。ただし、通行線路(上下等)、列車種別、車両型式、走行時間帯(混雑時には列車速度が低くなる場合がある)等による騒音レベルの変動に注意しつつ、測定を行う列車の本数を適宜減じて加重計算しても良い。

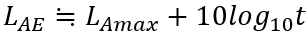

②LAEから等価騒音レベル(LAeq)の算出は次式によるものとする。

T:LAeqの対象としている時間(秒)。7時~22時はT=54,000、22時~翌日7時はT=32,400

③測定に当たっては、列車騒音以外の暗騒音との差が10dB(A)以上となるような間を測定すること。なお、暗騒音との差が十分確保できない場合は、近似式である次式により、騒音計のslow動特性を用いて測定したピーク騒音レベル(LAmax)からLAEを算出することが適当である。

t:列車の通過時間(秒)

ただし、貨物列車の場合には、先頭車両(機関車)に対応して大きなピークが計測されるため、この式で算出したLAEより実際のLAEは小さくなる。

④測定機器は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格したものを使用する。

⑤雨天、その他の特殊な天候の日は避けて測定するものとする。

(2)測定点の選定

鉄道(軌道を含む)用地の外部であって、なるべく地域の騒音を代表すると思われる屋外の地点のうち、以下の条件を満たす場所を測定点として選定するものとする。

①近接側軌道中心線からの水平距離が12.5mの地点を選定する。なお、鉄道用地の外部に測定点を確保できない場合には、鉄道用地の外部であって、できるだけ線路に近接した位置を測定点とする。

②高さは地上1.2mとする。

③窓又は外壁から原則として3.5m以上離れた地点を選定する。なお、窓や外壁の近くで測定した場合、その反射の影響により、3dB(A)程度数値が高くなることがある。

(3)注意事項

本指針の適用に当たっては、以下の点に注意すること。

○この指針は、許容限度や受忍限度とは異なること。

○測定方法が異なる場合、これらを単純に比較することはできないこと。

○この指針は、在来鉄道の走行音に係る住民反応調査等を設定の基礎資料としたものであるため、その他の騒音の評価指標として使用することはできないこと。

(以下略)

③設定経緯

平成7年12月20日・環境庁在来鉄道騒音指針検討会報告

平成7年12月20日・環境庁大気保全局長通知(環大一第174号)

④指針の根拠の概要(検討会報告抜粋)

3 騒音の評価指標

ヒトが耳で感じる音の大きさは基本的には音圧の大小によるが、その表示量として一般に音圧レベル(単位:デシベル、dB)が用いられる。この量は対象とする音圧をp、基準の音圧をp0(=2×10-5Pa)としたとき、10×log10(p/p0)2であらわされる。

音圧レベルという表示法が用いられる理由は、人が耳で聞くことのできる音圧の範囲が105以上の範囲にも及ぶこと、また、音圧の絶対値で表すよりもこの表示法で表した方が感覚的な大小とも良く対応する(「Weber―Fechnerの法則」という)ことなどによる。なお、この音圧レベルで表せば、やっと聞き取れる程度の小さな音から耳を覆いたくなるような大きな音までが0~120dB程度の数値範囲に収まる。

また、音の大小の感覚は、音の周波数にも依存し、ヒトの場合、約1000~4000Hzで最も感度が高いことが知られている。そこで、いろいろな周波数の成分を同時に含む音を感覚的な大きさに近い量として評価する場合、ヒトの耳の感度を近似的に反映させたA特性と呼ばれている周波数関数(聴感補正特性)の重み付けをした音圧レベルが用いられる。この音圧レベルを特に騒音レベル(又はA特性音圧レベル)といい、単位としてデシベル(記号dB(A)又はdB)が用いられる。

一般に環境の騒音レベルは、時々刻々変動する。パーセント時間率騒音レベル(通常、Lxで表記)は、一定時間間隔ごとに測定した騒音データをもとに累積度数曲線を描いたとき、累積度数が100-X%に相当する騒音レベル(すなわち、X%除外値)であり、我が国では、一般騒音及び道路騒音については、L50値で環境基準を設定している。一方、新幹線騒音については、ピーク騒音レベル(通常、LAmaxで表記)で環境基準を設定しており、連続する20本の通過列車に対して、騒音計のslow動特性を用いて測定したピークレベルを読みとり、うち高い半数をエネルギー換算した後の平均値(パワー平均という)で評価している。さらに、航空機騒音については、ピーク騒音レベルを騒音の発生時間帯(昼間/朝夕/夜間)の重み付けをして評価したWECPNL値で環境基準を設定している。

これらの従来から使用してきた評価方法については、在来鉄道騒音の評価方法として使用した場合、以下の通りと考えられる。すなわち、

○パーセント時間率騒音レベルのうち、これまで一般騒音及び道路騒音の評価に使ってきたL50は、鉄道騒音のような間欠性騒音の評価には適していない。

○ピーク騒音レベルLAmaxは、睡眠妨害防止の観点からは有用な指標となりうるが、騒音の発生頻度や継続時間を反映しないので、指標として単独で使用することは不適切とされている。

これらの評価指標のほか、近年、国際的には、変動する騒音レベルのエネルギー的な時間平均値、すなわち、対象とする時間内に発生する騒音の全エネルギーをその時間で平均し、これを騒音レベルに戻した値である等価騒音レベル(通常、LAeqで表記)という評価方法が広く用いられている。等価騒音レベルは、騒音の発生頻度や継続時間を含めて評価することが可能である。また、ISO(International Organization for Standardization)1996(音響―環境騒音の記述と測定)では、環境騒音の統一的な評価指標として等価騒音レベルを推奨している。さらにこれを受けて、後述するようにWHO(World Health Organization)の騒音に係るクライテリア、諸外国の鉄道騒音に係る指針等も等価騒音レベルが基本評価量として用いられている。

このような状況を踏まえると、我が国で在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針を定めるに当たっては、等価騒音レベルによる評価を基本とすることが適当である。

4 指針の設定(抄)

1)時間の区分

新幹線の環境基準については、6~24時という列車の運行形態を念頭に置いて、時間区分を設けずに設定され、「将来、当該時間以外の時間において新幹線鉄道が通常の形態として運行されることとなる場合においては、本環境基準は必要な改訂が行われるものであること。」とされた。このような経緯を踏まえると、在来鉄道については、就寝時間を考慮し「夜間」という時間帯を追加する必要がある。

一般騒音(道路騒音を含む)の環境基準に係る時間帯の区切りは、都道府県によって異なるが、夜間は21ないし22時~5ないし6時とされている。また、航空機騒音の場合では、夜間は22~7時とされている。

在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針においては、我が国の実態を踏まえ、7~22時を昼間、その他を夜間とするのが適当と考える。

2)指針値設定の基礎資料

在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針を定めるに当たっては、以下の①~④の項目を総合的に判断することが適当と考える

①住民の騒音に対する意識調査

騒音の生活環境に対する影響を評価するに当たって、住民の騒音に対する意識調査を利用することが多い。この調査の結果は、居住者の慣れ、価値観等によって反応にばらつきが生じるが、調査計画に際しての慎重な配慮と統計的手法により、客観的かつ科学的把握も可能である。

このような騒音に対する大規模な意識調査としては、我が国では表1(略)の3つが存在する。

(中略)

これらの意識調査は、「あなたは、毎日の生活の中でそれらの音をどのように感じていますか?」という質問を、自動車、飛行機、電車、工場、建設工事及びその他の項目に分け、

全然うるさくない1.........2.........3.........4.........5.........6.........7非常にうるさい

に○を付してもらう形式で調査員による訪問面接調査を行ったものであるが、等価騒音レベル(LAeq、24時間値)と反応率(注)の関係を図示すると図1(略)のとおりとなる。

(注)ここでは、「全然うるさくない」を1、「非常にうるさい」を7としたとき、上図(略)は5、6又は7を、下図(略)は6又は7を回答した者の割合のことをいう。

図1から、反応率30%に対応するLAeq(24時間値)を読みとると、前記7段階の内5以上を回答した者(図1中(5+6+7)/(1~7)で表記した)については概ね45~55dB(A)、前記7段階の内6以上を回答した者(図1中(6+7)/(1~7)で表記した)については50~60dB(A)となる。

(中略)

②WHOが示した騒音に係るクライテリア

WHOは1993年に産業、交通、建設・土木等に起因する騒音に係るクライテリアの草案を示した。この草案はまだ確定していないが、以下のとおり推奨値が示されている。

○1mの距離でのリラックスした会話を妨害しない観点から、完全に内容を理解できるようにするためには約45dB(A)以下、かなり理解できるようにするためには約55dB(A)以下、話し手が少し大声で話すことも許容する場合は約65dB(A)以下とすることを推奨する。

○難聴を防止する観点から、LAeq(8時間値)として75dB(A)以下とすることを推奨する。また、ピーク値が130~150dB(A)になるとそのリスクは増加する。

○睡眠を妨害しないためには、REM睡眠の割合の減少等を指標に検討した結果、寝室内でLAeqとして30dB(A)以下(注)、LAmaxとして45dB(A)以下とすることを推奨する。また、屋外では、窓を開けて就寝することも考慮するとLAeqとして45dB(A)以下とすることを推奨する。

(注)WHOが1980年に示したクライテリアでは、レベル変動が小さい騒音については、一般の人に睡眠影響が出ない上限値をLAeqとして35dB(A)としている。

○日中の定常騒音の場合、バルコニー、テラス、その他屋外において、甚だしく悩まされること(seriously annoyed)を防止するためにはLAeqとして55dB(A)以下、中程度に悩まされること(moderately annoyed)を防止するためにはLAeqとして50dB(A)以下とすることを推奨する。また、夕~夜間には、さらに5~10dB(A)低くするべきである。

このWHOのクライテリアでは、その他、心臓疾患、精神生理、作業能力及び社会行動の観点についても言及しているが、これらについては、十分な知見がなく、指針を示せないと記述されている。

また、欧州の多くの国では、技術、経済面での可能性を考慮し、WHOのクライテリアを目標としつつも10dB(A)程度大きな値を交通騒音対策の指針等としているとされている(五十嵐寿一、騒音制御、19[2]、1995)。

なお、家屋の遮音性能については、最近の外国の報告(H.E. von Gierke & K.M.Eldred, Noise News, 1993)によれば、窓を開放したときは15dB(A)、窓を閉じたときは25db(A)、両方の時を考慮すれば20dB(A)程度とされている。また、我が国において、最近環境庁が調査した結果によれば、窓を閉じたときの平均的な遮音性能は前述水準と同程度であった。

③諸外国における鉄道騒音についての指針等

諸外国では、ヨーロッパ地域を中心として、鉄道騒音についての指針等が示されている。これらの指針等は、性格、沿線の状況、測定(又は予測計算)する場所等が異なり、数値のみの単純な比較はできないことに注意が必要である。

各国の新線又は大規模改良に係る鉄道騒音指針等を列記すると表2(略)のとおりである。また、既設線に起因する鉄道騒音に係る指針等を列記すると表3(略)のとおりであり、設定済み若しくは設定を計画している国は少ない。

(中略)

④技術的対応可能性

ア)ピーク騒音レベル

平成4年度及び5年度に通勤に使用されている在来鉄道(いずれもロングレールを使用し、高欄又は防音壁が存在するもの)の騒音を調査した。これらの結果を近接側軌道中心線からの水平距離=12.5m、高さ=1.2mの条件のもとで整理するとLAmax(slowピーク騒音値。以下同様。)は表4(略)のとおりとなった。表4に示したとおり、線路構造や軌道構造が同じであっても、騒音レベルは必ずしも同一とはならないが、これは、高欄の高さ、車両又は軌道に関する保守、車両そのものの特性などが要因となっているものと考えられる。なお、この表の中で平均LAmaxを列車速度を変えて換算しているが、これは環境庁が調査した地点については実測結果による関係式に基づき、また、鉄道事業者が調査した結果については経験式である(1)式に基づき行ったものである。なお、表4の騒音レベルは算術平均であるが、パワー平均と比較して約1dB(A)過小になっているので、その評価に当たっては、この点を考慮する必要がある。

(1)

LAmaxv:速度v km/hのときのslowピーク騒音値

(中略)

表4をもとに、騒音対策として水準の高い技術を採用している路線における騒音レベルの平均的水準をもって騒音対策の技術的目標(ここでは速度90km/hベースでのLAmax)とするという考え方にたって、路線構造別に考察すると、以下のとおりである。なお、平均的水準を超える騒音レベルの路線については、当面は、車輪踏面、レール踏面の削正のような保守管理の充実、さらにはモーターフアン音の低減(例えば内扇型への移行)のような車両対策の推進が重要であり、今後、騒音対策効果に係るデータの収集、整理に努める必要がある。

○高架バラスト軌道:高架バラスト軌道を全体としてみると、74dB(A)程度が平均的な水準となった。しかし、バラストマットないし吸音性高欄(吸音材を使用した防音壁)のような追加対策を講じている3路線に関しては、他の路線より騒音レベルが低い傾向が見られ、69~71dB(A)となった。

○高架スラブ軌道:高架スラブ軌道を全体としてみると、79dB(A)程度が平均的な水準となった。しかし、高架スラブ軌道についても吸音性高欄(吸音材を使用した防音壁)を設置することは可能であり、これにより2dB(A)程度の騒音の低減が可能である。また、消音バラストについては、採用例が少なく現時点での定量的評価が困難であるが、1~2dB(A)程度の騒音の低減が可能とされている。なお、防振スラブについては、普通スラブと比較して騒音レベルを低減する効果は認められなかった。

○盛土軌道(バラスト):平均的な水準は76dB(A)程度となった。さらに吸音材を使用した防音壁を使用できることを考慮すれば、これにより2dB(A)程度の騒音の低減が可能である。

○地平軌道(バラスト):地平軌道に防音壁を設置している3例については、LAmaxの平均的水準は78dB(A)となった。さらに吸音材を使用した防音壁を使用できることを考慮すれば、これにより2dB(A)程度の騒音の低減が可能である。

以上より、LAmaxとして75dB(A)程度以下という水準を騒音対策の技術的目標とする(注)。なお、高架バラスト軌道については70dB(A)程度となっている。また、列車速度が大きくなると騒音レベルは大きくなる傾向があり、120km/hの時、LAmaxは79dB(A)程度以下(高架バラスト軌道は73dB(A)程度)となる。

(注)東葉高速鉄道(西船橋~勝田台)及び首都圏新都市鉄道(秋葉原~つくばの一部区間)においても、環境保全目標としてLAmax≦75dB(A)(上位半数のパワー平均。本路線構造物端から10mまでの区域等を除く。)が使用された。なお、首都圏新都市鉄道の走行速度は最高130km/hである。

イ)等価騒音レベル

ここで得られた騒音対策の技術的目標を等価騒音レベル(LAeq)に換算する必要がある。通過列車ごとの騒音の単発騒音暴露レベル(車両が1回通過する間の騒音レベルのエネルギー平均値、LAE)とLAeqの間には次の(2)式の関係がある。

(2)

T:LAeqの対象としている時間(秒)。7時~22時はT=54,000、22時~翌日7時はT=32,400

単発騒音レベルのパワー平均を

とし、運行本数をnとすると、以下のとおりとなる。

(3)

また、LAmaxとのLAE間には次の(4)式の関係(注)があることが知られている。

(4)

t:列車の通過時間(秒)

(注)貨物列車の場合には、先頭車両(機関車)に対応して大きなピークが計測されるため、(4)式で算出した単発騒音レベルLAEより実際のLAEは小さいので注意が必要である。

(3)式と(4)式を組み合わせることにより、l mの列車がv km/hで走行した場合、LAmaxのパワー平均を

とすれば、

(5)

が得られる。

列車の長さを160m(8両編成)、列車速度を90km/h、

を75dB(A)とし、LAeqを試算した。この結果は図2(略)のとおりである。

(中略)

最近開業した新線の運行本数について調べた結果、表5(略)が得られた。図2と表5から、LAmax=75dB(A)の場合、新線についてはLAeq(7~22時)は60dB(A)程度以下、LAeq(22~7時)は55dB(A)程度以下にすることが可能と考えられる。

さらに、最近供用された大規模改良線のうち、運行本数が大きいものについて調べた結果、表6(略)が得られた。図2と表6から、大規模改良線については、運転本数が多い路線もあり、新線と比較して5dB(A)程度大きくなってしまう状況もあることがわかった。

なお、貨物列車と旅客列車の両方が走行する区間については、その合計の運転本数は大規模改良線と同様の範囲内である。しかし、貨物列車は、列車の長さが長いため、旅客列車とLAmaxが同じであっても、LAEが約2dB(A)大きい傾向があり、この結果、夜間の等価騒音レベルはさらに約1dB(A)大きくなる場合がある。

(中略)

3)指針の提案

これらの基礎資料をもとに、在来鉄道の新設又は大規模改良に際して、生活環境を保全し、騒音問題が生じることを未然に防止する上で目標となる当面の指針を次表のとおりとすることを提案する。

新線 等価騒音レベル(LAeq)として、昼間(7~22時)については60dB(A)以下、夜間(22時~翌日7時)については55dB(A)以下とする。なお、住居専用地域等住居環境を保護すべき地域(注)にあっては、一層の低減に努めること。 大規模改良線 騒音レベルの状況を改良前より改善すること。 (注)原則として、都市計画法第9条第1項から第7項に定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいい、例えば、これらと同様の土地利用状況にある地域、前記用途地域への指定予定がある地域を含む。

なお、この指針は、許容限度や受忍限度とは異なることに注意する必要がある。また、測定方法が異なれば単純に比較することはできないことのほか、本指針は、在来鉄道の走行音に係る住民反応調査等を設定の基礎資料としたものであるため、その他の騒音の評価指標として使用することはできないことに注意が必要である。

⑤参考資料

・平成7年12月20日・環境庁大気保全局長「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」(環大一第174号) https://www.env.go.jp/air/noise/zairai/sisin.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成7年12月20日・環境庁在来鉄道騒音指針検討会「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」 https://www.env.go.jp/air/noise/zairai/sisin.pdf 【NIES保管ファイル】

(6)風力発電施設騒音に係る指針

①設定の考え方

(平成29年5月26日・環境省水・大気環境局長通知「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」より)(抜粋)

第1.検討会において整理された主な知見及び指針策定の趣旨

(1)検討会において整理された主な知見

風力発電施設は、風向風速等の気象条件が適した地域を選択する必要性から、もともと静穏な地域に設置されることが多い。そのため、風力発電施設から発生する騒音のレベルは、施設周辺住宅等では道路交通騒音等と比較して通常著しく高いものではないが、バックグランドの騒音レベルが低いために聞こえやすいことがある。また、風力発電施設のブレード(翼)の回転に伴い発生する音は、騒音レベルが周期的に変動する振幅変調音(スウィッシュ音)として聞こえることに加え、一部の風力発電施設では内部の増速機や冷却装置等から特定の周波数が卓越した音(純音性成分)が発生することもあり、騒音レベルは低いものの、より耳につきやすく、わずらわしさ(アノイアンス)につながる場合がある。

全国の風力発電施設周辺で騒音を測定した結果からは、20Hz以下の超低周波音については人間の知覚閾値を下回り、また、他の環境騒音と比べても、特に低い周波数成分の騒音の卓越は見られない。

これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。また、風力発電施設から発生する超低周波音・低周波音と健康影響については、明らかな関連を示す知見は確認できない。

ただし、風力発電施設から発生する騒音に含まれる振幅変調音や純音性成分等は、わずらわしさ(アノイアンス)を増加させる傾向がある。静かな環境では、風力発電施設から発生する騒音が35~40dBを超過すると、わずらわしさ(アノイアンス)の程度が上がり、睡眠への影響のリスクを増加させる可能性があることが示唆されている。また、超低周波数領域の成分の音も含めた実験の結果、周波数重み付け特性としてA特性音圧レベルが音の大きさ(ラウドネス)の評価に適している。

なお、諸外国における騒音の指標を調べたところ、多くの国がA特性音圧レベルを用いている。また、周囲の背景的な騒音レベルから一定の値を加えた値を風力発電施設から発生する騒音の限度としている国が複数みられる。

(2)指針策定の趣旨

(1)に示した知見を基に、検討会では、風力発電施設からの騒音については、通常可聴周波数範囲の騒音として取り扱い、わずらわしさ(アノイアンス)と睡眠影響に着目して、屋内の生活環境が保全されるよう屋外において昼夜の騒音をそれぞれ評価することが適当であると整理され、風力発電施設から発生する騒音の評価の目安が提案されたところである。これを踏まえ、環境省では、風力発電施設から発生する騒音による生活環境への影響を未然に防止するための指針を別紙のとおり策定した。

また、風力発電施設から発生する騒音は、当該施設が稼働する風が吹く際に発生するため、上記指針に係る測定については、雑音を抑制するため強い風を避ける通常の環境騒音の測定とは異なる測定手法が必要であるため、別途通知する測定に関するマニュアルを作成した。

本指針及び測定に関するマニュアルは、風力発電施設の設置事業者及び運用事業者等による具体的な対策実施等に資するとともに、地方公共団体による関係する事業者や住民等への対応の際の参考となることを期待し、定めるものである。風力発電施設から発生する騒音による影響を未然に防止するため、本指針及び測定に関するマニュアルの活用に努められたい。

第2.騒音に関する環境基準との関係

風力発電施設から発生する騒音は、風力発電施設の規模、設置される場所の風況等でも異なり、さらに騒音の聞こえ方は、風力発電施設からの距離や、その地域の地形、植生や舗装等の地表の被覆状況、土地利用の状況等により影響される。本指針における指針値はこのような風力発電施設から発生する騒音の特性を踏まえ、全国一律の値とするのではなく、風力発電施設の設置事業者及び運用事業者等による地域の状況に応じた具体的な対策の実施等に資するために策定したものであり、行政の政策上の目標として一般的な騒音を対象とし、生活環境を保全し、人の健康を保護する上で維持されることが望ましいものとして定められている騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号、最終改正平成24年3月30日環境省告示第54号)とは性格及び位置付けが異なる。従って、騒音に係る環境基準の類型指定がなされており、風力発電施設が設置されている地域においては、一般的な騒音に対しては引き続き当該環境基準に基づき生活環境を保全し、人の健康を保護するための施策を講じるとともに、風力発電施設から発生する騒音については、本指針に基づき、未然防止の観点から、当該地域の状況に応じた具体的な対策等が講じられるよう努められたい。

②指針値、測定方法及び評価方法(令和3年10月7日現在)

風力発電施設は、静穏な地域に設置されることが多いため、そこから発生する騒音等のレベルは比較的低くても、周辺地域に聞こえやすいことがある。また、風力発電施設からは、ブレード(翼)の回転によって振幅変調音(スウィッシュ音)が、また、一部の施設では内部の増速機や冷却装置等から純音性成分が発生することがあり、これらの音によりわずらわしさ(アノイアンス)を増加させ、睡眠への影響のリスクを増加させる可能性があることが示唆されている。一方で、風力発電施設から発生する20Hz以下の超低周波音については、人間の知覚閾値を下回ること、他の騒音源と比べても低周波数領域の卓越は見られず、健康影響との明らかな関連を示す知見は確認されなかった。

このような知見を踏まえ、風力発電施設の設置又は発電施設の新設を伴う変更に際し、風力発電施設から発生する騒音等に関して、騒音問題を未然に防止するための参考となる指針を次のとおり定める。

1.対象

主として商業用に用いられる一定規模以上の風力発電施設の稼働に伴い発生する騒音を対象とする。

2.用語

本指針における用語の意味は以下のとおりである。

○残留騒音:一過性の特定できる騒音を除いた騒音

○風車騒音:地域の残留騒音に風力発電施設から発生する騒音が加わったもの

3.風車騒音に関する指針値

風力発電施設は山間部等の静穏な地域に設置されることが多く、まれに通過する自動車等の一過性の騒音により、その地域の騒音のレベルは大きく変化する。また、風車騒音は風力発電施設の規模、設置される場所の風況等でも異なり、さらに騒音の聞こえ方は、風力発電施設からの距離や、その地域の地形や被覆状況、土地利用の状況等により影響される。

これらの特徴を踏まえ、風車騒音に関する指針値は、全国一律の値ではなく、地域の状況に応じたものとし、残留騒音に5dBを加えた値とする(図1及び図2(略))。ただし、地域によっては、残留騒音が30dBを下回るような著しく静穏な環境である場合がある。そのような場合、残留騒音からの増加量のみで評価すると、生活環境保全上必要なレベル以上に騒音低減を求めることになり得る。そのため、地域の状況に応じて、生活環境に支障が生じないレベルを考慮して、指針値における下限値を設定する(図2(略))。具体的には、残留騒音が30dBを下回る場合、学校や病院等の施設があり特に静穏を要する場合、又は地域において保存すべき音環境がある場合(生活環境の保全が求められることに加えて、環境省の「残したい日本の音風景100選」等の、国や自治体により指定された地域の音環境(サウンドスケープ)を保全するために、特に静穏を要する場合等)においては下限値を35dBとし、それ以外の地域においては40dBとする。

4.残留騒音及び風車騒音の測定方法とそれらの騒音と指針値との比較の考え方

騒音の評価尺度はいずれもA特性音圧レベルを用いるものとする。通常の環境騒音の測定においては雑音を抑制するため強い風を避けることとされているが、本指針における残留騒音及び風車騒音は風力発電施設が稼働する風のある条件で測定する必要があることから、原則として、別途通知する「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」に定める方法により、地域の風況等の実態を踏まえ適切に行うこととする。

残留騒音及び風車騒音は、人の生活環境を保全すべき地域において、屋内の生活環境が保全されるように、屋外において風車が稼働する代表的な風況下において、昼間(午前6時から午後10時まで)と夜間(午後10時から翌日の午前6時)の値をそれぞれ求める。得られた残留騒音の値に5dBを加えた値を指針値とする。ただし、残留騒音が30dBを下回る場合等(前述の「3.風車騒音に関する指針値」を参照)は、下限値(地域によって35dB又は40dB)を指針値とする。その上で、得られた風車騒音を指針値と比較するものとする。

5.注意事項

本指針の適用に当たっては、以下の点に注意すること。

○本指針は、騒音に関する環境基準、許容限度や受忍限度とは異なる。

○測定方法が異なる場合、測定結果を単純に比較することは出来ない。

○本指針は、風力発電施設から発生する騒音等に関する検討を踏まえて設定したものであるため、その他の騒音の評価指標として使用することはできない。

(以下略)

③設定経緯

平成28年11月25日・風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会報告

平成29年5月26日・環境省水・大気環境局長通知(環水大大第1705261号)

④指針値の根拠の概要(検討会報告抜粋)

3.風車騒音の評価の考え方、調査・予測、対応策等

2.(略)で示した知見を踏まえると、風車騒音は、20Hz以下の超低周波音(注)の問題ではなく、通常可聴周波数範囲の騒音の問題としてとらえるべきものであり、A特性音圧レベルでの評価を基本とすることが適当である。このようなことを前提とした上で、ここでは、風車騒音の評価の考え方を示すとともに、主に風力発電施設の設置事業者を想定し、風力発電施設の設置前・後に行うべき調査・予測の考え方を整理した。なお、今後本報告書の考え方に基づき、より具体的な測定・評価手法を定めたマニュアル等を策定することが適当である。

(注)「超低周波音」についての補足

我が国では、苦情の発生状況を踏まえ「低周波音」という用語が「おおむね100Hz以下の音」として定義され用いられてきたが、国際的には、「低周波音」の周波数範囲は国によりまちまちで定まったものではない。一方、IEC(国際電気標準会議)規格61400シリーズにより、20Hz以下を「超低周波音」(infrasound)、20~100Hzを「低周波音」(low frequency noise)と定義しており、国内ではこれを受けたJISC 1400-0:2005(風車発電システム-第0部:風力発電用語)で同様に定義されている。これを踏まえ、環境影響評価法において個別事業種ごとの技術的な指針として定められた主務省令では、「騒音(周波数が20~100Hzまでの音を含む)」とした上で、「超低周波音(周波数が20Hz以下の音)」と規定しており、「低周波音」という用語を用いないこととされた。

これらの状況を踏まえ、本報告書では、20Hz以下の音を「超低周波音」とし、それ以外の音(周波数が20~100Hzまでの音を含む)を「騒音」と表記する。

3-1.風車騒音の評価の考え方

風車騒音のレベルは、通常それほど高いものではないが、振幅変調音(スウィッシュ音)が聞こえ、一部の風力発電施設では純音性成分を含むという特殊性があることから、交通騒音等の他の騒音と比較して、より耳につきやすいことが指摘されており、元々静穏な地域に建設されるような場合には、比較的低い騒音レベルであっても苦情等が発生する事例がある。

そのため、風力発電施設の設置又は発電設備の新設を伴う変更(以下、「風力発電施設の設置等」とする。)に当たり、騒音問題を未然に防止するために対策を講じ、生活環境を保全する上での参考となるよう、風車騒音の評価の目安を定めることが適当である。

ただし、風車騒音は風力発電施設の規模、設置される場所の風況等でも異なり、さらに騒音の聞こえ方は、風力発電施設からの距離や、その地域の地形や被覆状況、土地利用の状況等により影響される。これらの特性を踏まえ、評価の考え方としては、全国一律の値とするのではなく、地域の状況に応じて、必要な対策等を講じ生活環境を保全するための目安と位置付けることが適当である。

2.で述べたとおり、風車騒音による影響については多くの研究が国内外において進められてきており、風車騒音のレベルとわずらわしさ(アノイアンス)を感じる程度の間には統計的に有意な関連が複数の論文で報告されている。また、睡眠影響については、限定的ではあるが、風車騒音が直接あるいは間接的に関係する可能性を示唆する知見が見られた。一方で、頭痛、耳鳴り等の健康影響については、風車騒音との統計的に有意な関係を示す知見は確認できなかった。評価の目安においては、これらの知見を踏まえ、わずらわしさ(アノイアンス)と睡眠影響に注目し、風車騒音により、人の生活環境に影響を及ぼすおそれがある地域において、屋内の生活環境が保全されるように、屋外において昼間と夜間の風車騒音をそれぞれ評価することが適当である。

(注)「騒音に係る環境基準」では、昼間を午前6時から午後10時までの間、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間としており、風車騒音の評価についても同様とする。

評価の目安となる値は、地域の音環境の差異を考慮し、その地域における騒音の状況を基に、風車騒音により生ずる残留騒音からの増加量が一定のレベルに収まるように設定することが考えられる。その際、Konoら(1982)による、日常の平均的な騒音レベルよりも平均して4~5dB騒音レベルが高くなると人はわずらわしさ(アノイアンス)を訴えるとする報告等を参考とし、評価の目安となる値を「残留騒音に5dBを加算した値」とすることが適当である(図9(略))。

(中略)

一般に、騒音の評価においては、評価すべき音以外のすべての騒音である暗騒音を基に比較等を行う。一方、風力発電施設においては、山間部等の静穏な地域に設置されることが多く、まれに通過する自動車等の一過性の騒音により、暗騒音のレベルが大きく変化することから、上記の評価にあたって用いるその地域における騒音の状況としては、これらの一過性の特定できる騒音全てを除いた「残留騒音」を基に評価を行うことが適当である。

ただし、地域によっては、残留騒音が30dBを下回るような著しく静穏な環境である場合がある。そのような場合、残留騒音からの増加量のみで評価すると、生活環境保全上必要なレベル以上に騒音低減を求めることになり得る。そのため、地域の状況に応じて、生活環境に支障が生じないレベルを考慮して、目安となる値における下限値を設定することが適当である(図10(略))。

下限値としては、2.の風車騒音の人への影響に関する国内外の知見において、風車騒音が35~40dBを超過するとわずらわしさ(アノイアンス)が増加し、それにより睡眠への影響のリスクを増加させる可能性があることを示唆する知見があることを踏まえ、地域の状況に応じて35~40dBの範囲で設定することが考えられる。具体的には、残留騒音が著しく低く(30dBを下回る場合)特に静穏を要する地域や、地域において保存すべき音環境がある場合(例えば環境省の「残したい日本の音風景100選」等の、国や自治体により指定された地域の音環境であって、特に静穏な音環境として保全する場合等)においては、下限値を35dBとし、それ以外の地域においては40dBとすることが考えられる。

以上を踏まえ、風車騒音の評価の目安は以下のとおり設定することが適当である。

評価の目安となる値:残留騒音+5dB

※ただし、残留騒音が著しく低く(30dBを下回る場合)特に静穏を要する地域や、地域において保存すべき音環境がある場合においては35dB、それ以外の地域においては40dBを下限値として設定する。

※風車騒音の評価は、設置予定地近隣の住居等、風車騒音が人の生活環境に影響を与えるおそれがある地域の屋外で行う。

※残留騒音の測定及び風車騒音の評価は、昼間(午前6時から午後10時まで)と夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)のそれぞれについて行う。

この目安は、風力発電施設の設置等を行う場合に、周辺住民の生活環境に支障が生じないことを旨として定めるものであるが、騒音については感じ方に個人差があり、また地域によって風力発電施設の立地環境や生活様式、住居環境等が異なることに留意する必要がある。評価の目安となる値を超えない場合であっても、地域の音環境の保全に配慮し、風車騒音の影響が小さくなるよう、事業者は合理的な範囲で対策を講ずるよう努めることが必要である。

また、純音性成分を含む場合のわずらわしさ(アノイアンス)への影響や既に風力発電施設が設置されている場合の騒音の累積的な影響については現時点で科学的知見が十分ではない。これらの場合においては、IEC 61400-11:2012(使用するデータは、可能な限りIEC TS 61400-14:2005に依拠するものとする)に基づく純音性可聴度や、騒音の累積的な影響について把握に努めるとともに、わずらわしさ(アノイアンス)が大きくなる可能性がある点にも十分に留意し、実行可能な範囲で騒音の影響を回避・低減することが望ましい。

(以下略)

⑤参考資料

・平成28年11月25日・風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」 http://www.env.go.jp/air/noise/wpg/01_161125_huusyasouon_report.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成29年5月26日・環境省水・大気環境局長「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」(環水大大第1705261号) http://www.env.go.jp/air/noise/wpg/shishin_H2905.pdf 【NIES保管ファイル】

・平成29年5月・環境省「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」 http://www.env.go.jp/air/noise/wpg/sokuteimanual/manual_H2905_1.pdf 【NIES保管ファイル】