研究の概要

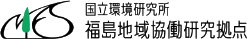

環境回復研究プログラムは、震災発生後より進めてきた災害廃棄物・放射性物質汚染廃棄物の処理・処分等研究と環境中の放射性物質の実態・動態研究を中心に構成されています。

放射性物質により汚染された被災地の環境回復を出来るだけ速やかに進めるとともに、各種汚染廃棄物等の安全・効率的な処理を推進し、福島県民の方の安全・安心な生活を確保するために、以下の4つの研究(PJ1~PJ4)を推進します。

PJ3:放射性物質汚染廃棄物の管理システムの開発

放射性物質に汚染された廃棄物や土壌など(汚染廃棄物など)を適正に処理・処分するための技術・システムを確立する調査研究を実施します。

得られた知見を技術基準・指針等に反映したり、処理現場へ活用することなどによって、汚染廃棄物などの安全かつ効率的な処理処分・再生利用等の推進に貢献します。

PJ4:人へのばく露量の評価・予測

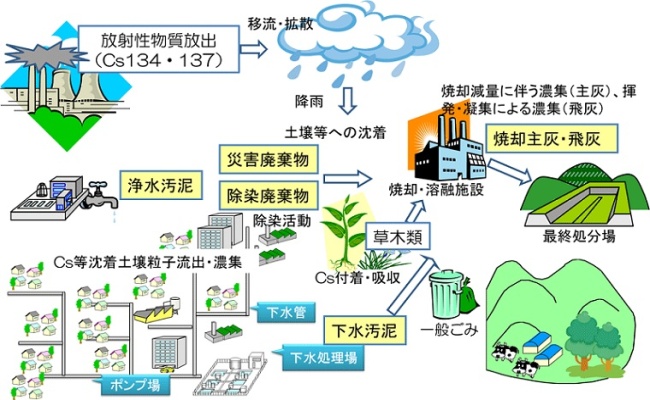

放射性物質の環境測定データや環境シミュレーションモデルの予測結果を取り込みながら、人の行動パターン、地域の家屋情報、人口集中率などを考慮するとともに(外部被ばく)、ハウスダスト、食品などの計測データを活用して(内部被ばく)、放射性物質による住民の長期被ばく量を評価・予測し、安全・安心な生活環境の回復に貢献します。

研究の成果

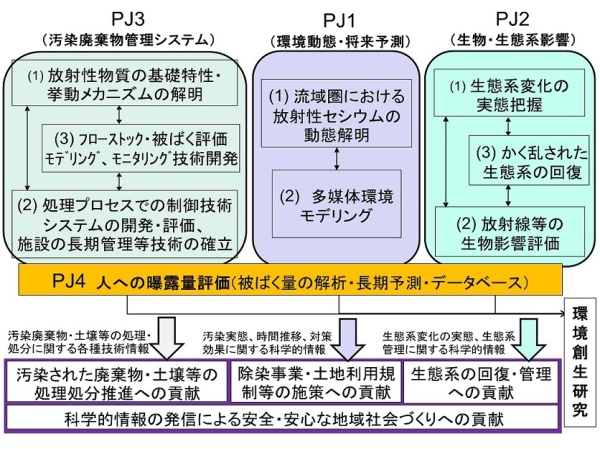

東日本大震災に起因する原発事故により放出された放射性物質に汚染された廃棄物や土壌等が広域かつ大量に発生し、その適正な処理処分等が危急かつ重要な課題となっています。 国環研では、この課題に迅速かつ適切に対応するため、資源循環・廃棄物研究センターが中心となり、環境省や関係自治体からの協力依頼・要請にも対応しつつ、所外の関係機関と連携しながら様々な調査研究を実施し、現場での放射能汚染廃棄物の処理推進に貢献しています。

放射性物質に汚染された廃棄物への対応

広範囲に発生した多量かつ多種多様な放射能汚染廃棄物の問題に対処するため、国環研では、出口指向の研究プロジェクトを各種設定し、行政(国・関係自治体)や外部機関(研究機関・関連学会・大学・廃棄物等関連団体・民間企業等)、関係研究者と連携しつつ、汚染廃棄物中の放射性セシウムの基礎物性や燃焼時の挙動予測、焼却灰等からの溶出性評価、土壌等の吸着能評価、埋立層内挙動のモデリングと予測、浸出水処理技術の評価、測定分析方法の標準化、リスクコミュニケーションやマネジメント手法など、放射能汚染廃棄物の処理処分・再生利用全体を通じた体系的かつ有機的な連携の下で研究展開を図ってきました。

◆現在進行中の活動も含めた、大震災から2年間の研究を以下のPDFにまとめていますのでご覧下さい。(平成25年7月)

- 基礎物性・挙動解析プロジェクト報告[PDF]

- 熱処理減容化等プロジェクト報告[PDF]

- 洗浄・水処理プロジェクト報告[PDF]

- 不燃系等減容化及びコンクリート技術適用プロジェクト報告[PDF]

- 廃棄物・土壌処分技術手法開発等プロジェクト報告[PDF]

- 測定モニタリング管理手法開発プロジェクト報告[PDF]

- フロー・ストックのリスク評価と管理システム開発プロジェクト報告[PDF]

- リスクコミュニケーション社会開発プロジェクト報告[PDF]

◆「国立環境研究所 東日本大震災後の災害環境研究と成果」(平成25年3月)の以下の箇所にも活動概要と成果事例が記載されていますので、こちらのPDFもご覧下さい。

現場重視の活動による課題の的確な把握と成果の提供・発信

処理処分の現場で発生している技術的課題を的確に把握するため、環境省や関係自治体からの協力依頼等を受けて、あるいは互いに連携して、東北・関東各地の各種施設(一時保管・仮置場、焼却・破砕施設、最終処分場等)の現地調査を多数実施しております。その際の現場関係者への助言や意見交換等を通じて現場で発生する様々な技術的課題を把握して、その要因解明や対策提示に必要な調査研究を企画・実施し、課題解決のための知見の集積を進めています。

調査研究で得られた成果・知見は、環境省災害廃棄物安全評価検討会(平成23年5月~平成25年3月)や環境省関係部署、関係自治体等に随時提供し、環境省の各種通知、特措法処理基準や関係ガイドラインに適宜反映されるなど、放射能汚染廃棄物の適正な処理処分に貢献しています。また、得られた知見・成果は、公開シンポジウムや関係学会等で随時発表するとともに、国環研の技術資料「放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分」として体系的に整理しとりまとめ、同資料を分かりやすく紹介した概要版やQ&A集とともに研究所ホームページ上で公開し(下記参照)、国や関係自治体、関係事業者など各方面の方々にご活用いただいています。