令和6年度から、福島地域協働研究拠点(以下、福島拠点)は、地球科学や環境に関心をもつ福島県立安積黎明高等学校のみなさんの探究をサポートしています。 「総合的な探究の時間」では、高校生が自分自身の興味や素朴な疑問をもとに問いを立て、その問いを明らかにする学びに挑戦しています。

この記事では、高校生たちが探究の成果を持ち寄った成果発表会の様子をお届けします。

過去の活動報告はこちら:

講義から生まれた問いに向き合う。探究成果中間発表 [安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告③]

講義と対話で環境を考える。私たちの持続可能な社会[安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告②]

高校生の探究をサポート。講義と対話で環境を考える[安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告①]

成果発表会を環境創造センターで

2025年6月25日、およそ30人の高校生が三春町にある環境創造センターを訪れました。

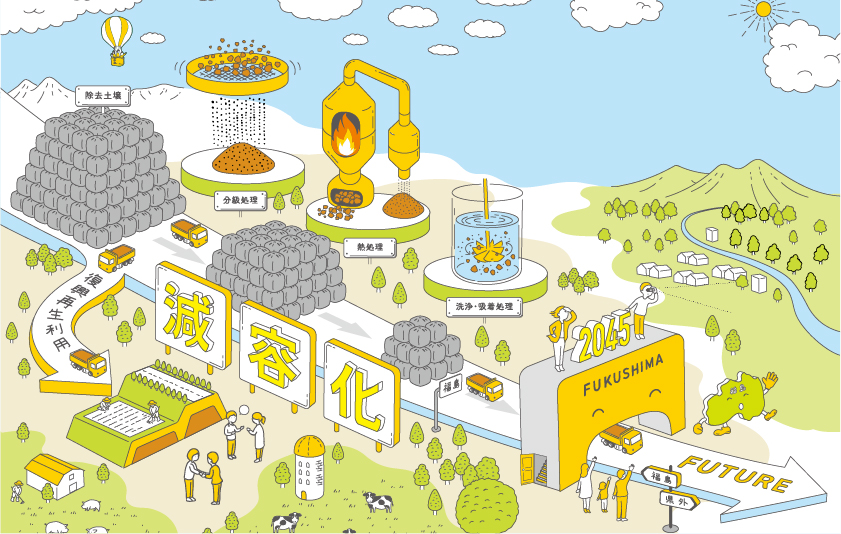

福島拠点が入る環境創造センターは東日本大震災で福島県とそこに暮らす人々が受けた被害から回復し、安心して暮らせる環境をつくるために福島県が設けた施設です。

高校生たちは、この環境創造センターでその集大成となる成果発表会を行います。これまで一年以上かけて取り組んできた探究の成果を披露する特別な一日です。

成果発表会の前半では、その学びの成果をポスターセッションの形式で発表し、福島県の職員の方や福島拠点の研究者との議論を行いました。

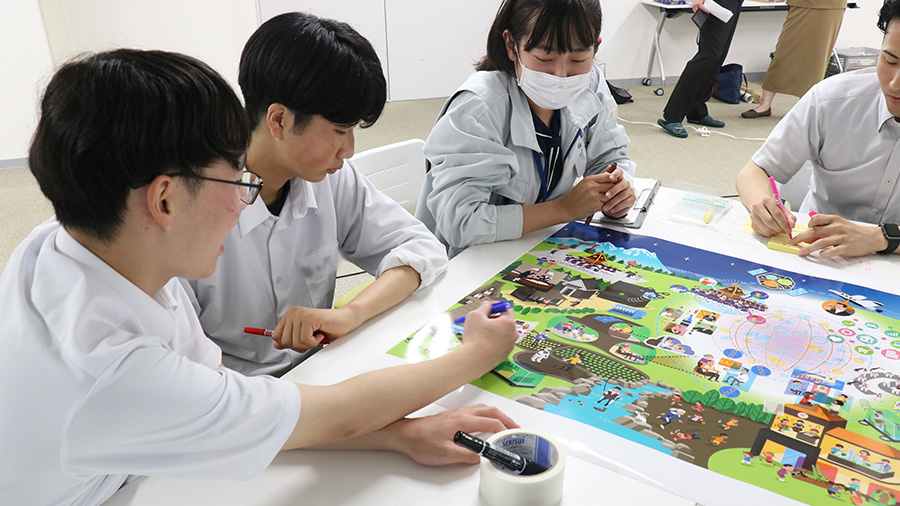

後半は、ワールドカフェ形式によるワークショップが行われ、高校生たちはこれまで学んだこと、考えたことをもとに、研究者や福島県職員の方々と意見を交わしながら未来の社会を描きました。

ポスターセッション:身近な課題を高校生の視点から探究

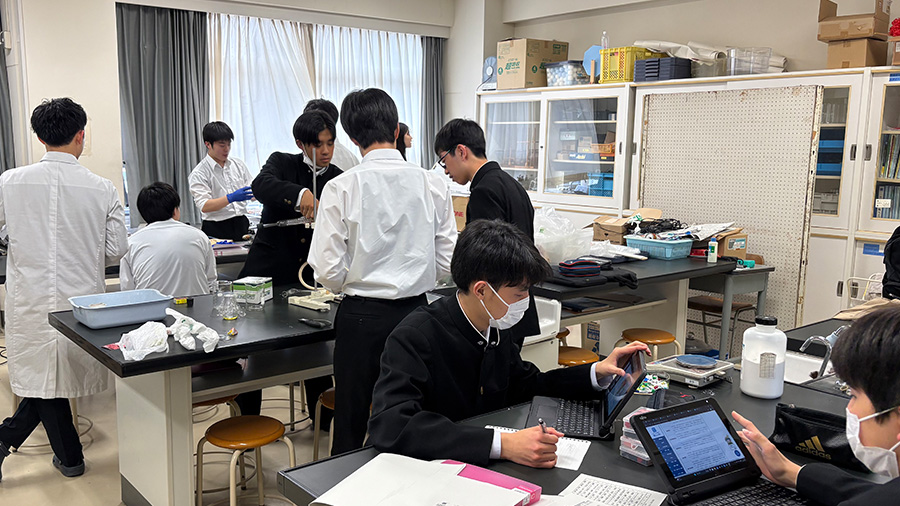

イベントの前半は、高校生たちが自らの探究テーマをA0サイズのポスターにまとめて発表しました。

半年前に行われた中間発表では、これまでの講義で学んだことの中からテーマを設定し、問いを立て、資料にまとめて発表する、という探究のサイクルの過程を経験しました。

今回の発表会では、自らの興味や関心にもとづいたテーマを自由に設定し、約6か月をかけて、より自分自身の価価値観や問題意識に繋がる身近な出来事や課題を出発点とした探究を行いました。

「海に面していない郡山市で海洋プラスチックを減らすためにできることは?」というテーマに挑んだ高校生。

海につながる「河川」をキーワードに、実際に川沿いを歩くフィールドワークを行いました。

阿武隈川沿いをごみを拾いながら歩いたところ、いくつかの発見があったそうです。

その中でも、チャック付きのお菓子のパッケージの切れ端が多く見つかったこと、草に絡まった小さなごみが拾いづらかったことに彼女は注目しました。

この時歩いたエリアには、複数の学校があるそうです。

そこで、若者に人気のお菓子であるグミのパッケージを工夫し「ポイ捨てしにくく、拾いやすい形の包装」の試作品を作り提案を行いました。

ごみ拾いやごみ箱の設置、ポイ捨てをしないような呼びかけなど、いろいろな対処法がある中で、日常的に食べているお菓子に目を付けた、彼女ならではの探究でした。

他にも「プラスチックごみを軽油にして活用する方法を提案すれば、リサイクルに協力したくなるのではないか」というテーマなど、地域や環境に目を向けたユニークなものばかり。

福島拠点の研究者や福島県職員の方との質疑応答では、生徒たちが真剣に耳を傾けながら、自分の考えを言葉にしていく姿が印象的でした。

質疑応答は予定時間を超えても続き、会場は熱気にあふれていました。

探究の成果を伝えるだけでなく、他者との対話を通じて理解を深める時間となりました。

ワークショップ:2050年を対話で描く

ポスターセッションの後は「2050年の理想の社会」をテーマにしたワールドカフェ形式のワークショップ。

ワールドカフェとは数人のグループに分かれ、テーブルごとに対話するものです。

ラウンドごとにテーブル間を移動し、グループメンバーを換えて繰り返し対話を行います。

今回は、安積黎明高校の生徒28人名、国立環境研究所の研究者6名、福島県職員の方6名が参加し、6テーブルに分かれて行いました。

ワークショップ全体の進行役は、ワークショップデザインの専門家である有廣 悠乃研究員(地域環境創生研究室)が担当しました。

ワークショップは2部構成でした。

前半は、2050年の未来を表現した一枚のイラストを見ながら、これまで学んできたことや知っていることに関連させ、自分の考えを自由に発言する時間です。

後半は、テーブルを移動し、新しいメンバーで前半の対話を振り返りつつ、自分は2050年の社会でどんなふうに活躍したいかを考えます。

ワークショップ開始直後の高校生たちはやや緊張した面持ちでしたが、アイスブレイクで自己紹介をし合ううちに少しずつ笑顔が見られるようになりました。

前半のラウンドでは「2050年に社会はどうなっている?」という問いが投げかけられました。

最初は発言が少ないテーブルもありましたが、テーブルホストが丁寧に言葉をかけると、参加者一人ひとりの考えが次第に発言となっていきます。

後半のラウンドでは、「未来の社会で自分はどんな活躍をしたい?」という問いが投げかけられました。

高校生にとっては将来の進路にもつながる、想像力が必要な難しいテーマでしたが、真剣な表情で問いに向き合いました。

「仕事はロボットにしてもらって、自分は寝て暮らしたい」とユーモアを交えた意見もあれば、「未来のことを想像するとワクワクしていた。でも、対話する中で不安を抱える人もいることがわかり、新しい発見だった」といった気づきも生まれました。

成果発表会終了後、高校生たちからは

「研究者の方から、自分たちでは考えつかないコメントをもらったことが記憶に残っている」

「自分なりに考えたことをグループの人に共感してもらえたことで、探究を楽しむことができた」

「問いを立てることが難しかった」などのコメントが寄せられました。

福島拠点の参加者からは

「今回の探究の結論を入り口として、より深い探究ができそうだと感じた」

「それぞれのグループの発表を聴いて回っているとポスターセッションの時間が足りないくらいの熱気があった」

「高校生にとって2050年は遠い未来、苦労しながらもいろいろ想像してくれていた」といったコメントが寄せられました。

今回のイベントは、探究の成果を「発表する場」であると同時に、異なる世代が未来について語り合う「学び合いの場」となりました。

参加した高校生たちにとっては、自らの考えを伝えることの大切さを感じ、他者と意見を交わすことで新しい視点を得る経験となったはずです。

探究の支援はこれからも続きます

私たち福島拠点は、これまで一年以上かけて高校生の皆さんの探究学習の支援を行ってきました。

高校の先生方と相談しながら、それぞれの生徒の興味や自主性を大切に、そして地元福島にもつながる探究となるよう、試行錯誤をしてきました。

その取り組みが、これからの時代を担う高校生にとって、社会に向き合う科学的思考とその基礎知識を習得する機会となっていれば嬉しく思います。

福島拠点では、今後も対話の場を通して若い世代の探究的な学びを支援し、未来を担う力を育む取り組みを続けていきます。

今後の活動報告もぜひご覧ください。

![高校生とともに環境の今と未来を語る。探究成果発表会 [安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告④]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/soutan2025_01_card.jpg)

![講義から生まれた問いに向き合う。探究成果中間発表 [安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告③]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/soutan2024_03_card.jpg)

![講義と対話で環境を考える。私たちの持続可能な社会[安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告②]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/soutan2024_02_card.jpg)

![高校生の探究をサポート。講義と対話で環境を考える[安積黎明高等学校「総合的な探究の時間」活動報告①]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/soutan2024_01_card.jpg)