参加者との対話から見えた研究と復興

2021年10月12日、福島県福島市のコラッセふくしまで市民向けシンポジウム「原発事故から10年後の福島の“森・川・海”と“食”~復興に向けて残された課題~」(主催:福島大学 環境放射能研究所)が開催されました。

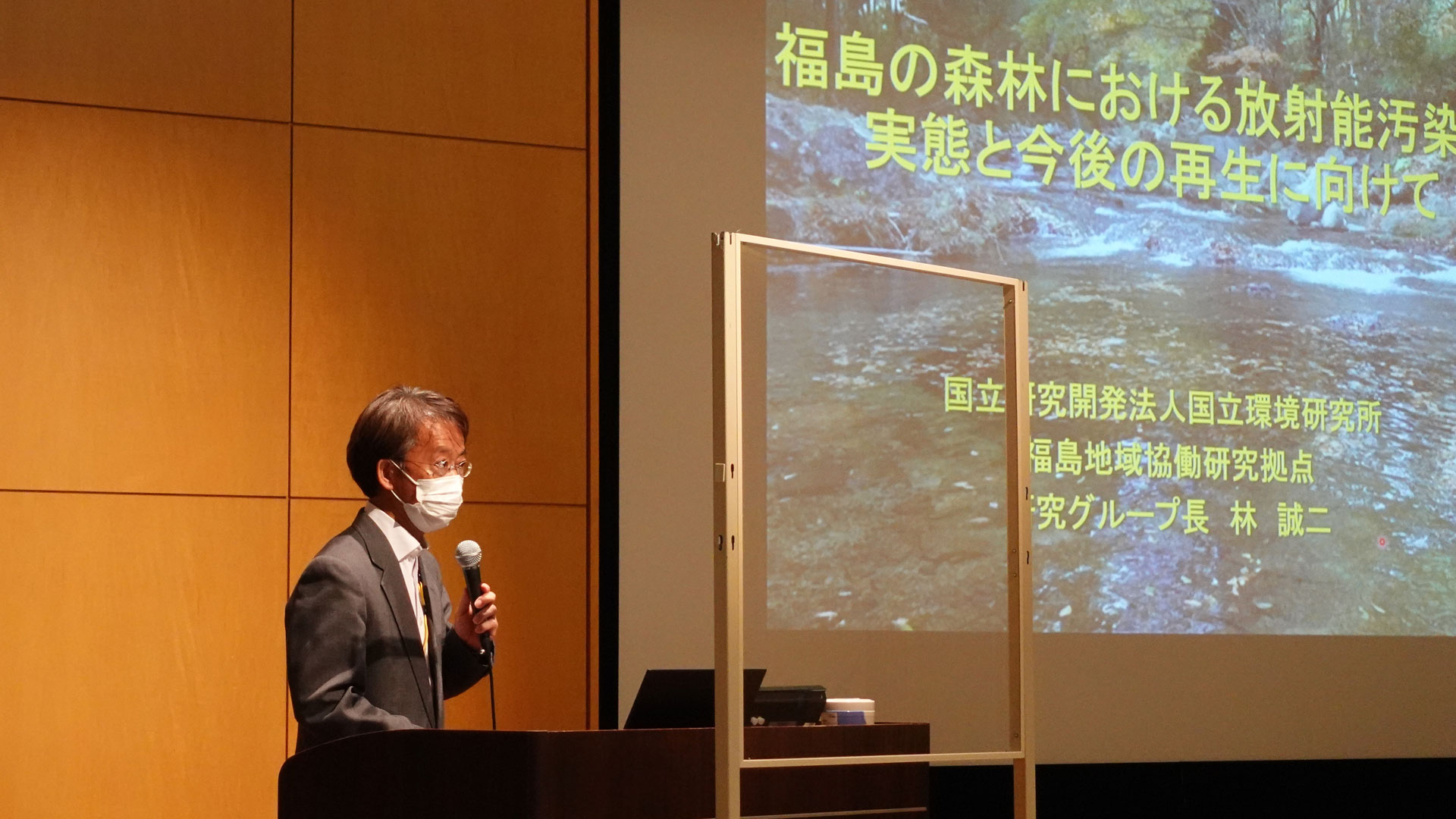

そのなかで、林誠二研究グループ長(国立環境研究所福島地域協働研究拠点)が、「福島の森林における放射能汚染の実態と今後の再生に向けて」と題して、事故から現在に至るまで、国立環境研究所を含む国内外の研究機関が福島県等の森林を対象に実施した研究成果に基づいた、汚染された森林生態系における放射性セシウムの動態に関する科学的知見を報告するとともに、今後の福島の森林の再生に向けて求められる取組について研究発表しました。

その後、ほか7名の研究者によって川、海、魚、農、食、復興をキーワードとして、それぞれの研究成果について発表が行われました。

講演を行う林誠二研究グループ長(国立環境研究所福島地域協働研究拠点)

シンポジウムの最後で、発表者全員が登壇し、参加者の質問などに応え、意見交換を行う「総合討論」の時間がありました。

会場参加者だけでなく、オンライン参加者からも多くの質問が投げかけられ、時間が足りなく感じられるほどでした。

中でも印象深かった質問がありました。

「研究者の皆さんは、今回のシンポジウムの副題にもなっている“復興”とはどんな状態のことと考えますか?」

この質問には、登壇者全員がそれぞれの考えと思いを含めて応答しました。

例えば、「復興は再生の先にあるもの」や「一律に、復興をみたす要件を示すことだけが復興とは限らない。自治体それぞれの状況で目指す復興は違うものと考える」、「持続可能な地域を作っていけるか。元に戻すことの先。強靭な地域づくりを目指す先に“復興”があると考える。」といった研究者それぞれの考えが語られました。

福島第一原子力発電所事故から10年の間に、日本各地で水害などの自然災害が頻発しました。

2020年からは、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が続いています。

このシンポジウムでは、原子力災害からの“復興”が、新たに台頭してきた様々な課題と合わせて議論される場面も見られました。

シンポジウム全体を通して、放射能汚染からの今後の再生については、ほかの課題と合わせた解決策を模索するような討議内容もあり、社会における課題意識の変遷を感じるものとなりました。

そうした復興に対する社会のフェーズの変遷のなかで、国立環境研究所福島地域協働研究拠点が担う、環境研究の意義や重要性はより一層高まっていると感じさせられました。

あわせて読みたい

講演概要

- タイトル

- 原発事故から 10 年後の福島の“森・川・海”と“食”~復興に向けて残された課題~

- 開催日

- 2021年10月12日(火)13:00~16:45(市民向けシンポジウム)

- 会場

- コラッセふくしま

- 主催

- 福島大学 環境放射能研究所

- 共催

- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

国立研究開発法人国立環境研究所 福島地域協働研究拠点 - 後援

- 福島県

プログラム

- 13:00-

- 開会挨拶

三浦浩貴 福島大学 学長 - 13:05-

- 趣旨説明

難波謙二 福島大学 環境放射能研究所 所長 - 13:10-

- 福島の森林における放射能汚染の実態と今後の再生に向けて

林誠二 国立環境研究所 福島地域協働研究拠点 研究グループ長 - 13:30-

- 福島の河川における放射性物質の10年とこれから

中西貴宏 日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門 統合解析グループリーダー

五十嵐康記 福島大学 環境放射能研究所 特任助教 - 14:05-

- 東電福島事故起源セシウムの沿岸から北太平洋とその縁辺海における10年間の挙動とこれから

青山道夫 筑波大学 生命環境系 客員教授

福島大学 環境放射能研究所 客員教授 - 14:35-

- 海と川の魚は語る:原発事故からの10年とこれから

和田敏裕 福島大学 環境放射能研究所 准教授 - 14:55-

- 浪江町の作物中放射性セシウム濃度と摂取による内部被ばく線量

塚田祥文 福島大学 環境放射能研究所 教授 - 15:25-

- 食品モニタリングから見える「食の安全」のこれから

田上恵子 量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 放射線医学研究所福島再生支援研究部 グループリーダー - 15:45-

- 原子力災害からの復興における専門家の役割

高村昇 長崎大学 教授/福島大学 環境放射能研究所 副所長 - 16:15-

- 総合討論

ファシリテーター 脇山義史 福島大学 環境放射能研究所 准教授 - 16:40-

- 閉会挨拶アレクセイコノプリョフ 福島大学 環境放射能研究所 副所長

![原発事故から10年後の福島の“森・川・海”と“食”~復興に向けて残された課題~[福島大学市民向けシンポジウムレポート] サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/event202110_card.jpg)