2025/09/294分で読めます

10月25日(土)、茨城県つくば市にある国立環境研究所が1日だけの「探究フィールド」に変わります。 研究者と一緒に実験や観察をしたり、巨大な装置を間近で見たり——普段は入れない研究現場を体験できる特別な日。

前編では5つの注目イベントをご紹介しました。後編は、さらにユニークで学びの多いプログラムをご紹介します。

目次

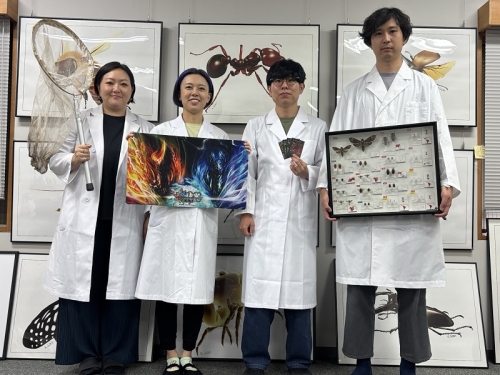

・体験|昆虫博士も参戦!蟲神器バトル大会

・体験|水の中からマイクロプラスチックを見つけよう!

・体験|身の回りのプラスチック製品を調べてみよう!

・体験|「3Dふくしま」を体験しよう

・展示|「#適応しよう」キャンペーン

・開催情報

「蟲神器(むしじんぎ)」は、大創出版が販売している、いま人気沸騰中のトレーディングカードゲームです。虫のイラストが描かれたカードを使って2人で対戦します。各カードには虫の分布や生態に関する簡単な解説が記されており、遊びながら生き物の知識を得ることができます。特に今年は、全国の昆虫館などを中心に、さまざまな蟲神器のイベントが開催されています。

蟲神器体験会(10:15~11:00)

まだ蟲神器で遊んだことのない方、または一度は手に取ったもののルールがよく分からなかった方を対象に、昆虫博士が遊び方について解説します。説明をきいたあと、実際にプレイすることで、あなたもきっと楽しめるはず!主催者が用意したカードを使用しますので、ご自身のカードはお持ちこみいただけません。

[申込フォーム]https://forms.office.com/r/M3aH8FKhsR

蟲神器バトル大会(12:20~15:00)

すでに蟲神器の遊び方を知っている方を対象に、公式ガイドラインに基づいたルールで大会を開催いたします。各自お持ち込みいただいたデッキで全5回戦を行い、優勝者および上位入賞者を決定します。景品もご用意しておりますので、皆様のご参加をお待ちしております!

[申込フォーム]https://forms.office.com/r/ktkjbpepR3

コラボ展示「昆虫研究×蟲神器」

当研究所 生物多様性領域 生態リスク評価・対策研究室で進められている昆虫研究を「蟲神器」と関連させて紹介&展示します。こちらの展示をご覧になった方には、国立環境研究所が特別監修した2種類の蟲神器プロモーションカードを配布いたします。※本プロモーションカードは、他のイベントでも配布予定です。

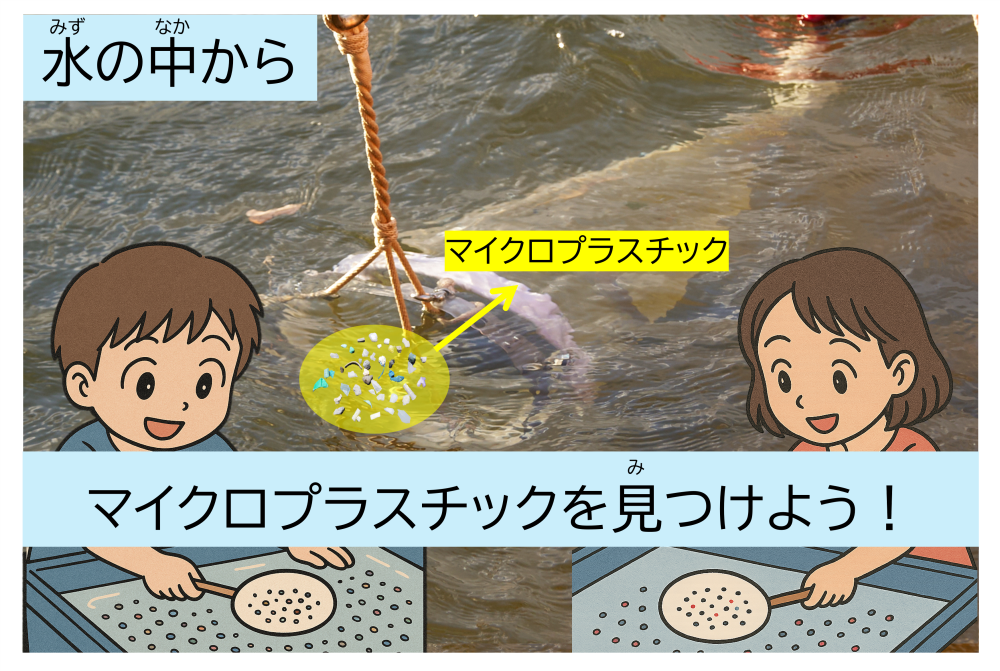

マイクロプラスチックは、陸から川や海へと水によって運ばれていくといわれています。では、どんな種類のプラスチックが水に流されやすいのでしょうか?

このプログラムでは、海や川に見立てた水槽から網でマイクロプラスチックを採取し、さらに材質判定まで体験することができます。

・水の中にあるマイクロプラスチックを網ですくう

・どんな材質かを実際に調べてみる

・プラスチックが環境に与える影響を考える

近年注目されるプラスチック問題を、「自分の手で採取する」という体験を通じて、より身近に感じてもらえるプログラムです。

このプログラムでは、プラスチックの種類を判別できる装置を実際に使いながら、身近な製品がどのようなプラスチックでできているのかを調べます。自分の持ち物が、思いがけない種類のプラスチックだった!なんて発見もあるかもしれません。

さらに、プラスチックにいろんな種類があることがリサイクルの方法にどう影響するのかを学ぶことで、普段の暮らしが環境とどうつながっているのかが見えてきます。

・判別機を使って、製品のプラスチックの種類を調べる

・プラスチックの多様性を実感する

・リサイクルや処理への影響を学ぶ

この体験を通して、資源循環の大切さと難しさを学ぶことができます。

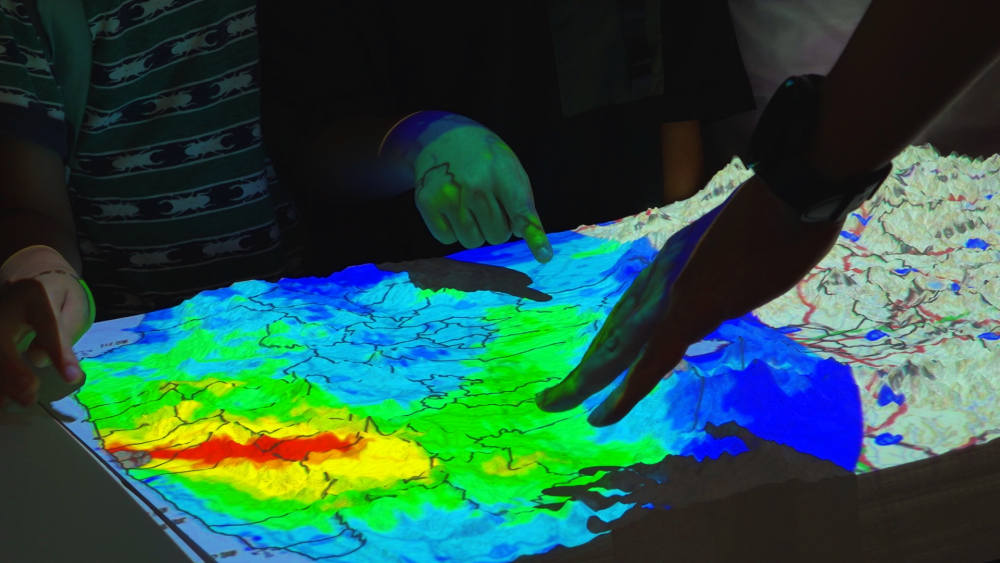

大人が両手を広げても届かないほどの巨大な立体地図「3Dふくしま」。縮尺1/125,000で再現された福島の地形に、研究者が解析した多彩なデータを重ね、プロジェクションマッピングで気候変動や人の暮らしとの関わりなど、時間の流れを立体的に映し出します。

なぜある街は発展し、別の場所は農村として残ったのか。なぜ特定の地域で災害が起こりやすいのか。イノシシやクマが現れやすい場所にはどんな特徴があるのか。

「3Dふくしま」では、そうした疑問の答えが地形の中に潜んでいることを実感することができます。

「地球沸騰化時代」——

記録的な猛暑や豪雨、洪水。気候変動の影響は、すでに私たちの生活のすぐそばにあります。

これからも安心・安全・快適に暮らすためには、温室効果ガスを減らす「緩和」とあわせて、変化する気候に合わせて生活や社会を工夫する「適応」が欠かせません。

「#適応しよう」キャンペーンでは、気候変動にそなえるための具体的な知恵や行動を紹介しています。

例えば——

・猛暑から身を守る工夫

・災害リスクのある地域の情報収集方法

・家庭や学校でもできる適応アクション

「地球沸騰化時代」をどう生き抜くか。

その答えを一緒に学び、日常に活かしていく第一歩を、「#適応しよう」で見つけてみましょう。

(キャンペーンサイト)https://adaptation-platform.nies.go.jp/everyone/campaign/index.html

10月25日(土)、国環研一般公開2025でお会いしましょう!