2025/09/114分で読めます

国環研は、最新の研究成果を広く一般の方々にお伝えするために、1998年6月から毎年、「公開シンポジウム」を開催しています。毎回異なるテーマを設定し、テーマに沿った講演やポスター発表等を実施しています。

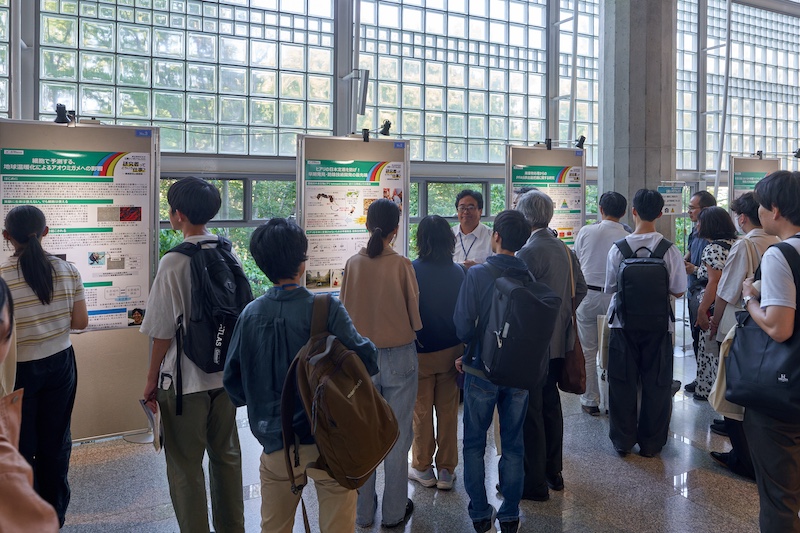

2025年7月26日に開催された公開シンポジウム2025では、「研究者ってどういう仕事?~環境研究の最前線~」と題して、科学や環境に関心を寄せる若い世代を中心に、環境研究の現場をより身近に感じていただく機会としました。

また、開催時期を夏休みの土曜日に設定するとともに、6年ぶりに対面開催に変更することで、研究者と直接交流できる場としました。当日は283名の方々にご参加いただき、スタッフ一同、心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

_1.jpg)

.jpg)

.jpg)

講演では、「マイクロプラスチックによる海洋汚染」、「熱中症」、「外来種の脅威」など、社会的な関心の高い課題に対し、最前線で活躍する国環研の研究者たちが、その実態や研究の舞台裏をわかりやすくご紹介しました。

_1.jpg)

「講演資料」および講演の様子を収めた「アーカイブ動画」は、国環研ホームページにて掲載しております。当日にご参加いただけなかった方々にも是非ご覧いただければ幸いです。

【海洋流出マイクロプラスチックの汚染実態と生物影響】(鈴木 剛)

<資料>はこちら

<動画>はこちら

軽くて便利なプラスチックが、いつの間にか海を漂い、生き物の体内に入り、そして…?

この講演では、最新の研究成果をもとに、マイクロプラスチックの“正体”に迫りました。

海岸の砂、川の水、魚の体内——どこにでも潜む粒子の動きと影響を解説。

「タイヤの粉が海に?」という驚きの事実から、「私たちに何ができるのか」まで、聞き終えた後には、身の回りのプラスチックがちょっと違って見えているかもしれません。

.jpg)

【気候変動下の熱中症の現状と将来及びその対策】(岡 和孝)

<資料>はこちら

<動画>はこちら

2024年、記録的猛暑の裏で何が起きていたのか?

高齢者の屋内死亡、エアコン未使用の実態、そして“夜の暑さ”が命に関わるという衝撃の分析までを解説しました。

講演では、ただ不安にさせるのではなく、地域や世代に応じた対策のヒントも満載でした。

.jpg)

【奄美大島における外来種フイリマングースの根絶と在来生物の回復】(深澤 圭太)

<資料>はこちら

<動画>はこちら

外来種フイリマングースの根絶という前代未聞の挑戦。その現場で奮闘した研究者が語るのは、単なる駆除の話ではありません。固有種の回復、データ解析の苦悩、「見つからない」と「いない」はどう違うのでしょう?

奄美大島という生物多様性の宝庫を舞台に、科学と情熱が交差するフィールドの最前線を解説しました。

.jpg)

注目のパネルディスカッション「私が研究者になったワケ」では、研究者自身が進路を選んだ背景や、環境研究に携わる意義、日々感じているやりがいについて語りました。研究者に対して聞いてみたい質問を会場の参加者から募り、その場で応えるトークセッションも楽しんでいただきました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

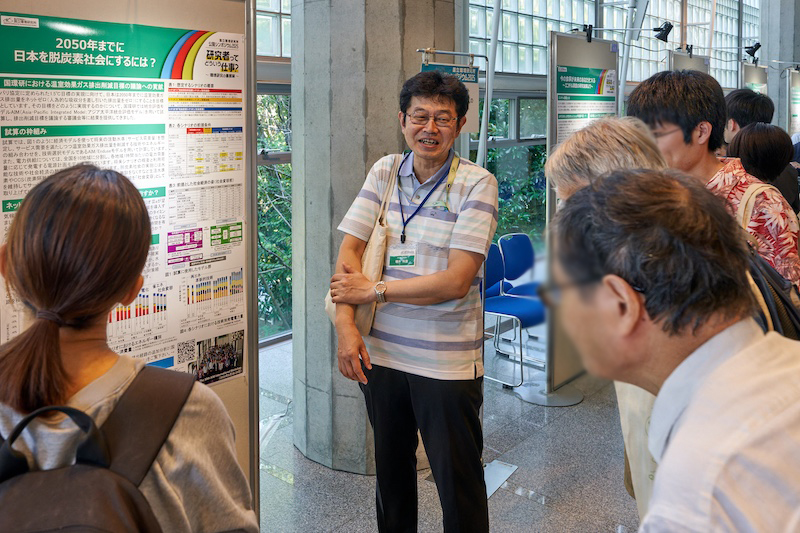

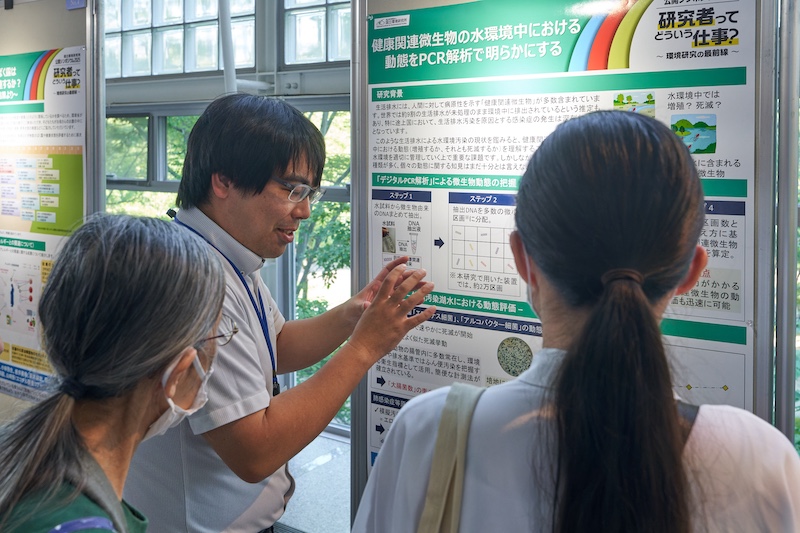

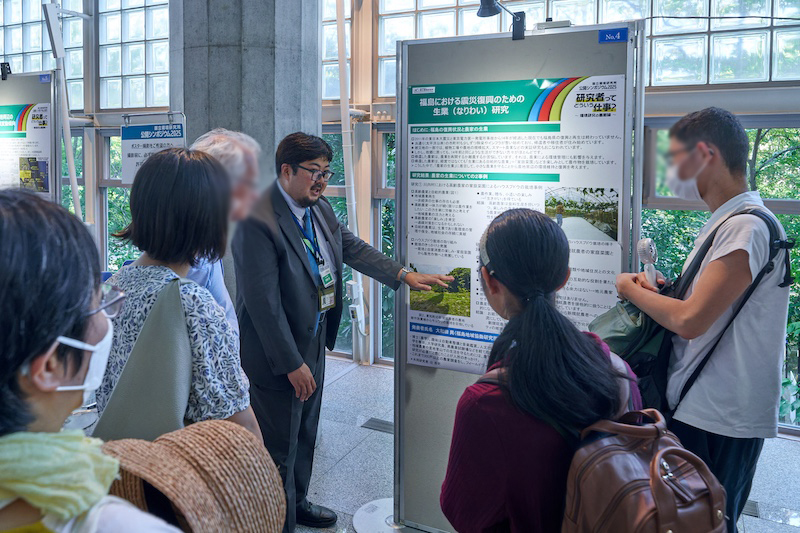

本シンポジウムの前半は三枝理事の閉会挨拶で幕を閉じ、後半は会場ロビーにてポスターセッションを開催しました。PFAS排出量の把握、ヒアリの定着防止、エコチル調査、脱炭素社会の提案など、身近で関心の高い13の研究課題について、研究者がポスター発表形式で分かりやすく解説し、来場者との対話も活発に行われました。

本シンポジウムを通して、研究者たちの“生の声”に触れ、科学や環境に関心を寄せる若い世代を中心に、環境研究の現場をより身近に感じていただけましたなら幸いです。

来年度の公開シンポジウムも是非ご期待ください!

市民が参加できる環境研究イベントとは?

2024/09/10