須賀川創英館高校での講義

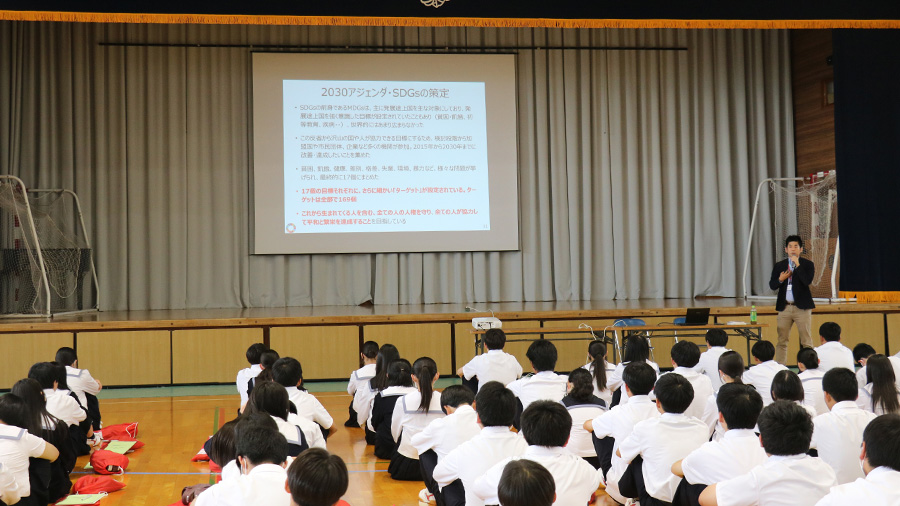

2025年5月29日、福島県立須賀川創英館高等学校1年生の「総合的な探究の時間」において、辻岳史主任研究員(国立環境研究所 福島地域協働研究拠点 地域環境創生研究室)が『SDGs(持続可能な開発目標)とわたしたちの生活・地域』というタイトルで特別講義を行いました。

過去の開催レポートはこちら

よりよい社会・世界を目指して地域でSDGs(持続可能な開発目標)に取り組む[福島県立須賀川創英館高校 講師派遣レポート]

わたしたちの生活・地域とSDGs(持続可能な開発目標)[福島県立須賀川創英館高校 講師派遣レポート]

新・高校1年生に授業、SDGs(持続可能な開発目標)を活かした地域づくり[福島県立須賀川創英館高校 講師派遣レポート]

SDGsは2015年から2030年までの15年の間に世界共通で取り組む目標として設定されたもので、17個の「目標(ゴール)」と、169個の「ターゲット」で構成されています。

講義では、SDGsの基本情報に加えて、目標達成期限まであと5年に迫った現在行われている議論など、最先端の情報をまじえながら説明しました。

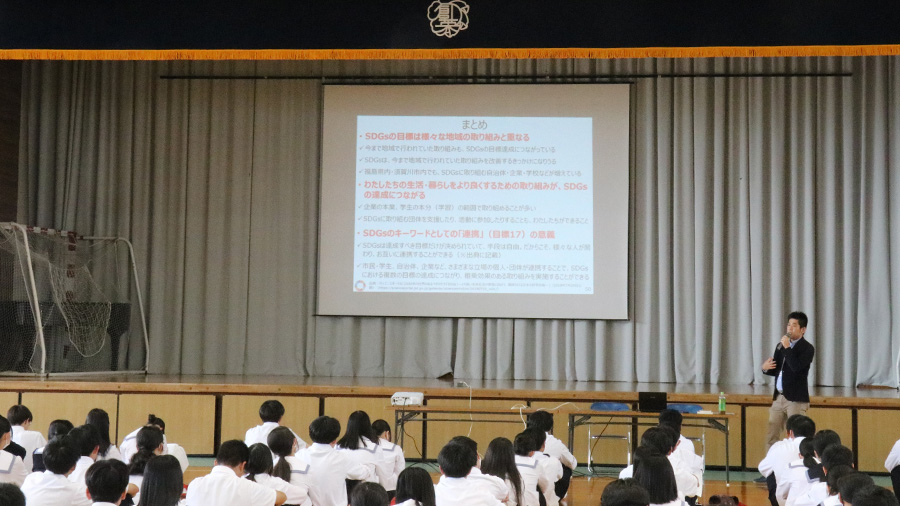

辻主任研究員が講義の中で最も強調した言葉は「連携」と「相乗効果」です。

さまざまな立場の人々が課題解決のために連携することで、それぞれの視点や強みを活かすことができます。

ひとり、一企業、一地域だけでは解決が難しい複数の目標の達成につながり、相乗効果のある取り組みを実施することができるそうです。

講義の後半では、福島県内で実際に行われている事例を紹介しながら「連携」と「相乗効果」の例を解説しました。

再生可能エネルギーの活用は、気候変動対策になるだけでなく、大気汚染が原因の病気を減らし、エネルギー供給の自立により災害に強い地域づくりにもつながります。これに企業や地域で連携して取り組むことで、異なる分野の課題を解決する相乗効果が期待される例のひとつです。

「地域や私たちの暮らしをよくするための取り組みがSDGsの目標達成に繋がります。皆さんが、地域で、自分でできそうな活動は何ですか?」と質問を投げかけ、辻主任研究員の講義は終了しました。

講義を聴いた生徒の皆さんから

後日、講義に参加した生徒の皆さんから感想が届きました。

「SDGsの期限まであと5年しかなく、17個の目標のひとつでも解決できるものがあるかなと心配になった」

「食品ロスをなくすため、食べきれる量を買い、できるだけ残さないようにしたい」

「自分に何ができるのかわからなかったが、講義を聴いて、ごみを分別する、友達にも知ってもらうなど、自分にもできることが見えた。大きなことはできなくても、積み重ねでSDGsに繋がることを続けていきたい」

SDGsのことを学び、自分にできることと結び付けて考えてくれたことがわかりました。

生徒さんから届いたこれらのコメントを読み、辻主任研究員は「伝えたかった重要なポイントをしっかり考えてくださっていたことが伝わってきた」と嬉しそうな様子でした。

講義を受けた1年生たちは、年度後半に予定されている中間発表に向けて探究活動をスタートするそうです。SDGsのキーワード「連携」を大切に、自分たちらしい探究を深めてくれることを楽しみにしています。

あわせて読みたい

概要

- イベント名

- 須賀川創英館高校1学年対象 「課題探究講演会〔SDGs〕」

SDGs(持続可能な開発目標)とわたしたちの生活・地域 - 開催日時

- 2025年5月29日(木)

- 参加者

- 約90名

講師

辻岳史

名古屋大学大学院環境学研究科、日本学術振興会特別研究員を経て、国立環境研究所福島支部(現:福島地域協働研究拠点)に着任。専門は社会学。津波や原発事故の被災地域でフィールドワークを行い、地域で活動するさまざまな集団や組織がどのように関わりながら災害復興を進めるのかを記録・分析している。

![地域で取り組むSDGs(持続可能な開発目標)[福島県立須賀川創英館高校 講師派遣レポート]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/event20250529_card.jpg)

![よりよい社会・世界を目指して地域でSDGs(持続可能な開発目標)に取り組む[福島県立須賀川創英館高校 講師派遣レポート]サムネイル](../assets/images/event/event20240502_card.jpg)

![わたしたちの生活・地域とSDGs(持続可能な開発目標)[福島県立須賀川創英館高校 講師派遣レポート]サムネイル](../assets/images/event/event202305_card.jpg)