2024/10/317分で読めます

国環研では、日本の環境を代表する各種の環境試料を長期保存する「環境試料タイムカプセル」を進めています。これまで、ムラサキイガイなどの貝類、エイなどの魚類、トンボや鳥類、海底堆積物、黄砂などの大気粉じん試料、ヒトの母乳などさまざまな試料を収集してきました。これらの試料は、将来における新たな汚染物質の顕在化を想定し、過去に遡って当時の環境汚染史を振り返ることを目的に長期保存されています。集められた試料は、収集された当時の状況を再現するために、いま現在考えられる最善の方法(清浄度の極めて高い専用実験室における作業、凍結状態での均質化試料の作製および液体窒素を利用した超低温)で管理されており、環境汚染物質の20~50年にわたる長期的トレンドを調べることが可能です。これらの取り組みは国際的にも環境スペシメンバンキング(環境試料(Environmental Specimen)を銀行(Bank)に預けるように長く保管することから、その活動はEnvironmental Specimen Bankingと呼ばれています)として進められています。現在、欧米諸国を中心に世界各地でおよそ15機関(国立標準技術研究所(米国)、フラウンホーファー研究機構(ドイツ)など)が陸生動物、海洋動物、ヒトの血液・尿などの幅広い試料を対象に活動しています。

現代の文明では、いろいろな機能を持った非常に多くの化学物質が日常生活の至るところで使用されています。とても便利な社会になった一方で、人類が製造し使用している化学物質の総数は増加の一途をたどっており、2024年1月現在、世界各国で何らかの規制対象になっている物質は40万6000種類に及んでいます(引用*1)。もちろん、化学物質の利便性を保ちながら安心・安全な社会の実現にむけて、毒性情報を整備し適切に管理を行うべく世界的に注力されています。しかし、その努力にもかかわらず毒性評価や環境中の存在状況に関する情報が得られている物質は非常に限られているのが現状です。増加する化学物質に加え、製品を作る過程や焼却処分する過程で意図せずに生成してしまう化学物質、製品中に不純物として含まれる化学物質、さらには熱や紫外線などによる化学的反応で生成してしまう化学物質なども多種多様に存在します。化学物質は、ヒト健康や環境などへの問題が見つかった時点で規制の対象リストに加えられて、製造や使用の制限あるいは禁止などの適切な管理措置がとられますが、その時点ですでに使用されている場合や環境汚染が進行している場合も考えられます。また、化学物質のなかには、人体への曝露から影響が現れるまで10年以上を要するタイプの毒性を有するものも存在することから、具体的な対策を考えた上で管理措置を効果的に実施するには、現状把握だけでなく過去に遡って汚染の経緯を究明することが重要となります。このため、採取地点や採取方法ごとに、環境試料を系統的に長期保管して、新たな環境汚染物質の濃度変遷を比較・検討することが必要です。さらには、これらの環境試料は技術が進展した将来では最新の分析技術を用いることで、新たな環境影響物質の発見に繋がる可能性も秘めています。このような意味でも、環境試料タイムカプセルは大きな役割を担うことが出来ると考えています。

環境試料タイムカプセルでは、地中海沿岸が原産地と考えられ、現在は高水温の地域を除いて世界中で分布しているムラサキイガイなどの二枚貝の試料作製と長期保存に注力しています。一般的に、水に含まれる化学物質の濃度は低濃度の場合が多く、直接測定しても濃度を求められない場合があります。その一方で、生物は体内に様々な物質を蓄積することから、この生物濃縮性を利用して微量の化学物質を検出しようとする試み(バイオモニタリング)が古くから行われています。特に、ムラサキイガイなどの生物種を沿岸海洋汚染の指標として利用する取り組み(マッセルウォッチ)は1970年代に始まっており、実に長い歴史を有しています。これは、この種が以下に挙げられるような特徴を有するため、特定水域のバイオモニタリングには非常に適した生物種と考えられるからです。

(1)寿命が短い

(2)波の穏やかな岩場などに付きやすく採取が容易である

(3)体内に取り込んだ環境汚染物質をそのまま蓄積しやすい

(4)世界的に分布し、分析結果の比較が容易である

(5)環境汚染物質の体内濃度の均一化が短期間で達成される

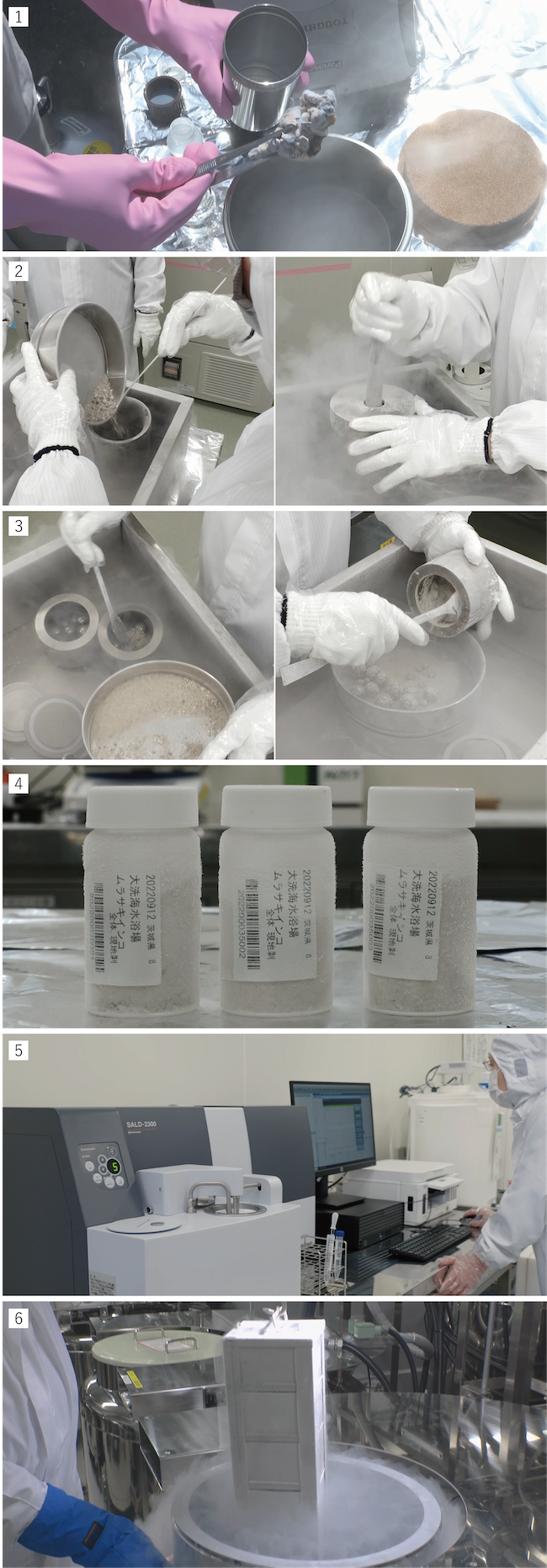

環境汚染物質の中には、実際に曝露されてからその影響が発現するまでに数十年という長い歳月を要するようなものも含まれます。そのため、環境試料タイムカプセルでは50年間を長期保存の目安として考えています。環境試料を約50年間長期保存するためには、試料の変質をできるだけ最小限に抑えることがとても重要です。そのため、試料に対する人為的な汚染防止に十分に留意することはもちろんですが、試料収集後から粉砕して長期保存に適した試料を作製する段階においても、可能な限り低温に保つことで試料の変質や含まれる化学物質の揮散を防ぐよう心掛けています。これらの方針のもと、国環研では二枚貝を用いた長期保存用均質化試料を以下の手順で作製しています。なお、試料の均質化は、分析値のばらつきを抑えることで、採取地点を代表する結果を得ることを目的に実施されています。

(1)各地で収集した二枚貝を現場で液体窒素により直ちに凍結します。

(2)凍結した試料を粗く粉砕します。ここでは、チタン製の臼型粉砕機(スタンプミル)に試料を液体窒素と一緒に入れて突き崩すように砕きます。この処理で試料の粒径は約5mm となります。

(3)凍結状態を維持しながらチタン製の粉砕機(ボールミル)を用いてさらに粉砕を続けます。この処理で試料の粒径は約50μm となります。

(4)試料が溶けないように、低温で素早く複数のガラス瓶へ詰めます。ガラス瓶あたり約20gの試料が保存されています。

(5)作製した試料のいくつかを抜き出し、粒径分布を測定して均質性を確認します。

(6)液体窒素を充填した専用容器で長期保存します。ガラス瓶を液体窒素へ沈めるのではなく液体窒素の溜まっている真上に設置するため、実際には約-150℃の温度状況下で保存していることになります。なお、この専用容器の液体窒素残量は常にモニターされており、一定量の液体窒素を維持できる自動供給システムで管理されています。

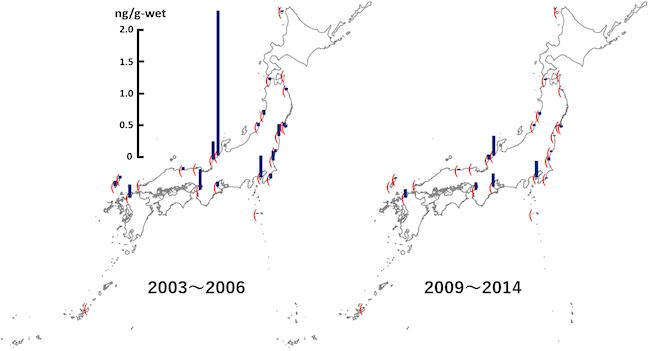

国環研では、2002年以降、長期計画に基づいて日本各地の沿岸域で二枚貝の採取を系統的に実施しています。採取地点は約100km間隔で設定されており、これまでに全235地点(移動距離として合計約23500km)から2000を超える試料の作製と保存が完了しました。さらに、東日本大震災後の5年間は東日本沿岸域での試料採取も毎年実施してきました。また、長期保存するだけではなく、重金属、ポリ塩化ビフェニル、多環芳香族炭化水素、最近ニュースでもよく耳にするようになったペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)などの分析にも取り組んでいます。将来的には、環境汚染物質の濃度だけでなく、遺伝子発現や例えばバイオマーカーのような生体分子を調べることで、その生物が受けた影響(当時の環境からのストレス)をより的確に評価できることも期待されます。