2025/07/2810分で読めます

私たちは毎日、空気を吸い、水を飲み、土に触れながら暮らしています。

でも、それらの中にどんな物質が、どれくらい含まれているのかを、目で見て判断することはできません。

たとえば、飲み水に鉛やヒ素などの有害な金属が含まれていないか。

校庭の土に、子どもたちの健康を脅かすような物質が潜んでいないか。

そうした“見えないもの”を確かめるために必要なことが、「正しくはかる」ことです。

「はかる」という言葉には、いくつかの異なる意味があります。 漢字で書くと、「計る」「量る」「測る」などがあり、それぞれ少しずつ使い方が違います。 たとえば、時間や回数を「計る」、物の重さや容積を「量る」、測定具で物の長さや深さを「測る」——どれも、何かを知るために行う大切な行為です。なかでも、今回テーマにしている環境標準物質については、「測る」が特に重要となります。

化学分析において、「測ること」は物事を理解するための基本のひとつです。とくに、空気や水、土壌のように、場所や時間によって成分が変わる対象を扱う環境分野では、「正しく測ること」が欠かせません。

しかし、「正しく測る」というのは、思った以上に難しいのです。使用する分析装置が違えば測定結果に差が出ることがありますし、分析前の準備工程によっても、結果が変わることがあります。さらに、操作する人の経験や手順のわずかな違いが、思わぬ誤差につながることもあります。

そうした不確かさをできるだけ小さくし、すべての分析に信頼できる“ものさし”を提供するために存在するのが、「標準物質」と呼ばれるものです。

当たり前すぎて見過ごしがちなもの——大気や水、土壌といった身の回りのごく普通のものにも、有害な化学物質が含まれていることがあります。それが存在するのか、存在するとすれば人や環境に影響を及ぼすような量なのか。その正確な見極めが、環境化学の大切な役割です。ところが実際には、使う機器や測定の手順が少し違うだけで、得られる結果が変わってしまうことがあります。同じ試料を測っても、分析者や条件が違えば数値がずれてしまうことがあるのです。では、「この測定結果は信頼できる」とどうすれば言えるのでしょうか。

そのときに頼りになるのが、標準物質(RM: Reference Material)です。標準物質とは、特定の成分について、あらかじめ信頼できる値が定められた試料です。

たとえば、多摩川の川底の土(底質)に有害な金属が含まれているかを調べたいとします。このとき、主成分がよく似た「河川底質」の標準物質を使い、両者をまったく同じ手順で測定してみます。まず、標準物質の測定結果があらかじめ定められた値と一致すれば、「この測定方法は正しい」と確認できます。つまり、性質の近い標準物質が正確に測れたという実績があるからこそ、多摩川の試料から得られた値も信頼できるのです。このように標準物質は、未知の環境試料を測る際の“ものさし”として機能します。

このように測定の信頼性を支える標準物質は、環境化学に欠かせない存在であり、その重要性から、国内外の多くの研究機関で開発が進められています。その代表例が、米国の国立標準技術研究所(NIST, National Institute of Standards and Technology)、カナダ国立研究機構(NRCC, National Research Council Canada)、国際原子力機関(IAEA, International Atomic Energy Agency)です。日本では、国環研(NIES)が最も早く環境標準物質の開発に取り組みました。現在では産業技術総合研究所の計量標準総合センター(NMIJ, National Metrology Institute of Japan)や日本分析化学会、民間企業なども加わり、それぞれの専門性を活かした標準物質の提供が行われています。

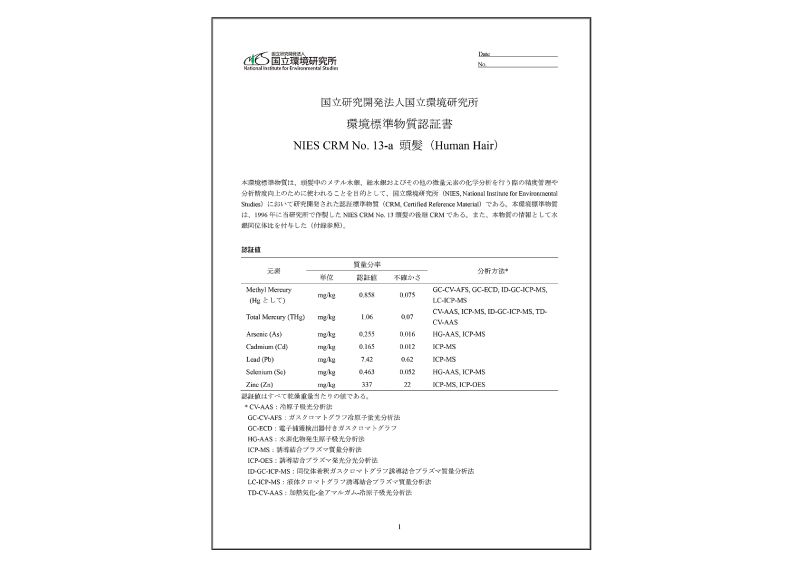

国環研は、高い信頼性を持つ環境標準物質の提供を目指し、国際規格(ISO 170341)およびISO Guide 352))に則った方法で作製・評価を行っています。これらに基づいて開発される認証標準物質(CRM: Certified Reference Material)には、「どのくらいの誤差があるか(不確かさ)」や「国際的な基準にさかのぼれるか(計量トレーサビリティ)」といった情報が明示され、付属の認証書に記載されています。こうした取り組みにより、国環研の環境標準物質は測定の信頼性を支える“確かな基準”として、国内外の研究・分析の現場で活用されているのです。

国環研は、1979年に国内初のCRM「リョウブ」を世に送り出して(「頒布」と言います)以来、粉じん、土壌、湖や海の底質、生物組織、頭髪、尿など、38種類の環境標準物質を開発・提供してきました。

(※これまでに開発されてきた環境標準物質の詳細については、国環研の環境標準物質公式サイトをご参照ください。)

開発の出発点となるのは、時代ごとの社会的課題や分析ニーズです。注目される汚染物質や、それに対応する分析技術の進展をふまえ、どのような環境試料にどの成分の値を付与すべきかを検討しています。

かつて頒布されていた「NIES CRM No. 28 都市大気粉塵」は、1996~2006年に北京市の換気フィルターに付着した粉じんを原料に開発しました。この標準物質には、鉛(Pb)やカドミウム(Cd)など大気汚染防止法3)などで有害物質として規制されている金属元素の濃度が定められています(※大気汚染防止法では、工場や事業場から排出されるばい煙に対して、鉛とカドミウムは有害物質として排出規制の対象となっています。)これらの元素は、大気中の微小粒子に含まれることがあり、法的に定期的な測定が義務づけられているケースもあります。そのため、正確で信頼できる分析結果を得るために、精度管理用の標準物質が必要とされていたのです。

こうした信頼性の高い標準物質を実現するために、国環研では、ISOの規格(ISO 170341)およびISO Guide 352))に則り、均質性・安定性・再現性という3つの品質要素を重視して作製しています。

「NIES CRM No. 28 都市大気粉塵」では、処理された粉じんを1.5 gずつ、計1,031本の褐色ガラス瓶に分けて封入しました。このとき重要なのが、「どの容器から取り出しても同じ結果が得られる」こと。つまり、容器内でも容器間でも成分が均質であること(均質性)が求められます。

また、標準物質は一定期間にわたって安定である必要があります。国環研では、長期保存後の測定結果などを通じて、成分の値が変化しないこと(安定性)を確認したうえで、使用期限を設定します。

さらに、複数の研究・分析機関で類似した方法を使って測定したときに、同じような結果が得られるかどうか(再現性)も確認します(※ISO Guide 35では、5つ以上の参加機関から技術的に有効なデータが提供されることが望ましい、としています)。これらの試験結果は、最新版のISO Guide 352) に基づいて統計的に解析され、標準物質としての信頼性が裏づけられます。

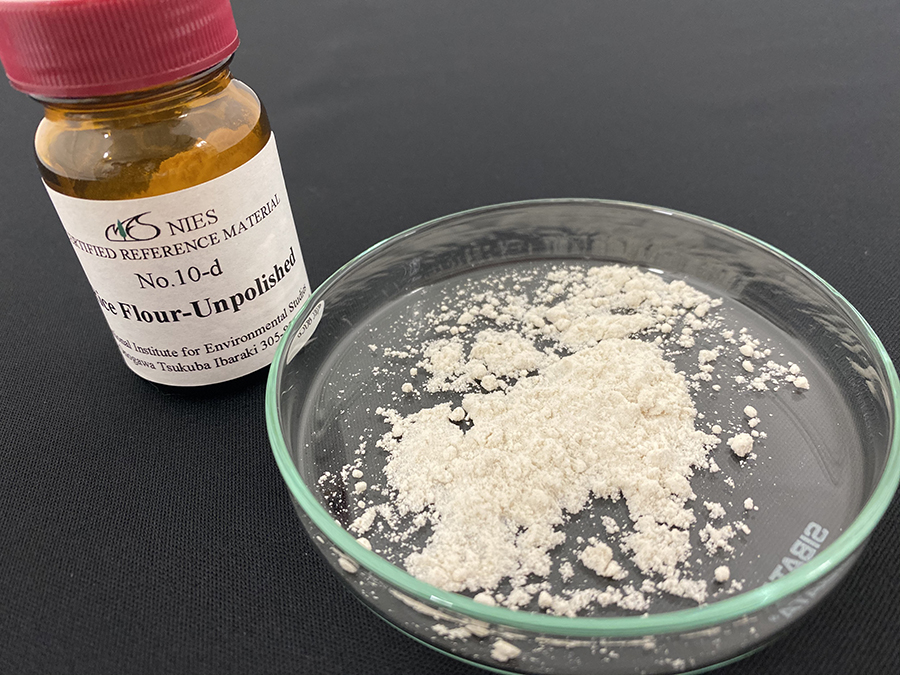

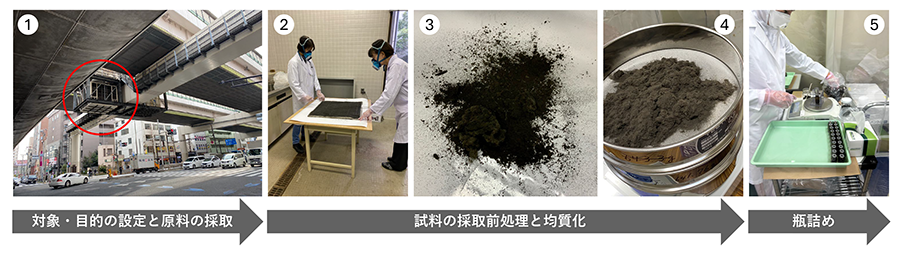

こうして国環研は、測定の“ものさし”として確かな品質をもつ環境標準物質を提供してきました。では、どのような手順で作られているのでしょうか。次に、その具体的な作製工程を、現在開発中の環境標準物質「都市粉塵」の写真と共にご紹介します。

1.対象・目的の設定と原料の採取

開発目的を明確にし、その目的に適した原料となる環境試料を、自然環境から採取します(写真1)。

2.試料の前処理と均質化

採取した原料から異物を取り除き、乾燥や粉砕をして、成分が均質になるように処理します(写真2〜4)。

3.瓶詰め

あらかじめ洗浄した容器に試料を詰めます(写真5)。

1.均質性試験

どの瓶を選んでも、また瓶の中のどこを採っても、同じ成分値が得られることを確認します。

2.安定性試験

時間の経過や保存条件(例:温度、湿度、保存容器など)によって成分値が変化しないかを確認します。

3.共同試験(再現性の評価)

複数の研究・分析機関で対象とする化学成分の分析を行い、類似した成分値が得られることを確認します。

4.成分値の決定

均質性・安定性・再現性の結果を統計的に解析し、信頼度の高い成分値を決定します。

成分値を決定した後、品質を保証する「認証書」を作成します。これは、環境標準物質を頒布する際に、ユーザーに提供されるものです。完成した環境標準物質は、国際的なデータベースCOMAR(COde d'indexation des MAteriaux de Reference)や、産業技術総合研究所のNMIJが運営している標準物質の紹介サイトRMinfo(Reference Materials Total Information Services in Japan)に登録されます。このように、環境標準物質は多くの手間と時間をかけて開発されています(完成までに5年以上かかることもあるほどです!)。なお、国環研における開発プロセスや品質管理の詳細については、最新の研究論文 Yamakawa et al. (2025)5) に詳しく紹介されています(Open Access)。作製に関心のある方はぜひご覧ください。

国環研の環境標準物質は、暮らしのあらゆる場面で、私たちの「見えない不安」を裏側から支えています。たとえば、ある地方自治体では、大気中の微量金属の測定に「NIES CRM No. 28都市大気粉塵」を活用することで、測定結果の再現性が大きく改善されました。また、化粧品メーカーでは、同様のCRMを用いて粉じんの皮膚への影響を評価する試験が行われるなど、開発時には想定していなかった研究にも広がりを見せています。こうした国環研の環境標準物質の活用は国内にとどまらず、これまでに50カ国以上の大学・研究機関・企業に提供され、国際的な研究や環境監視の現場で活用されています。

環境標準物質は、環境化学の根幹を静かに支える存在です。その活用は、私たちがより正しく環境を理解し、未来に向けて的確な判断を下すための礎となります。

環境の課題は時代とともに変化しており、近年ではマイクロプラスチックやPFAS といった新たな汚染物質への対応が求められています。国環研ではすでに、PFASの一種であるPFOSに関して認証値を付与した「NIES CRM No. 32 ブルーギル」を提供しており、水生生物における残留状況の評価などに活用されています。さらに、分析技術の高感度化に伴い、極微量成分であっても正確に測定できる環境標準物質の必要性も高まっています。我々は、こうした社会的ニーズを踏まえ、今後も実用性の高い環境標準物質の開発と提供を通じて、持続可能な環境管理と科学的根拠に基づく政策決定を支えていきます。

あるとき、海外の研究機関を訪問した際、「君はアメリカでいうNISTのように環境標準物質を開発している研究機関から来たのだよね」と尋ねられることがありました。世界的に知られるNISTと並べて語られたことに、国環研の環境標準物質の意義が国際的に一定の評価を得ていることを実感した瞬間でした。これからも「見えないものを正しく測る」ことの重要性を胸に、地道な努力を積み重ねるとともに、多様化・複雑化する環境問題や、それに応じて求められる新たな分析ニーズに応えるべく、我々は挑戦を続けていきます。