郡山高校1年生に向けた職業人講話

2025年7月10日、福島県立郡山高等学校「職業人講話」において、吉岡明良主幹研究員(国立環境研究所 福島地域協働研究拠点 環境影響評価研究室)が出前講義を行いました。

本講義は、地域社会づくりに貢献できる人材を育成することを目的に、郡山高校が1年生を対象に毎年実施しているものです。

講義では、地域で働く社会人の方が講師として登壇します。福島はどのような課題を抱えているのか、課題にどのように取り組んでいるのかを聞きながら、参加した高校生たちは自分の将来について考えていきます。

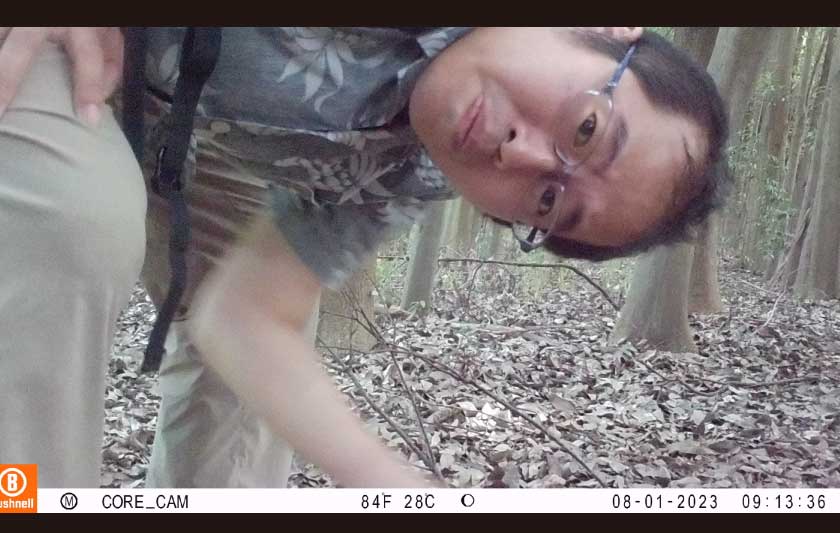

吉岡主幹研究員は里地里山の生物多様性・生態系を専門とし、2014年の着任以降、被災地の生物多様性(主に昆虫類)の研究を行っています。

講義では『原発事故後の野生生物の変化~避難指示区域のモニタリングの取り組み~』というタイトルで日頃の研究活動や取り組みをお話ししました。

昆虫類の研究者として地域に関わる

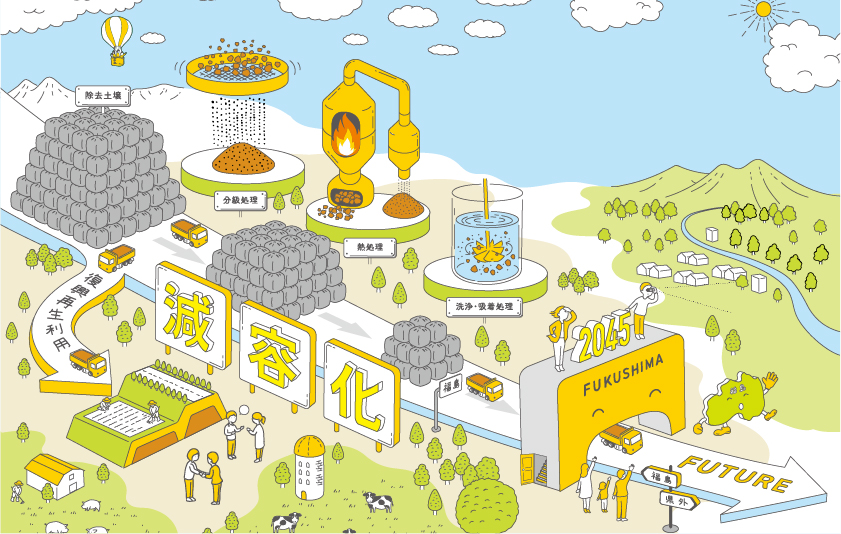

2011年3月に発生した、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発の事故以降、福島県内には現在に至るまで居住が制限されている地域があります。

これらの地域では、避難によって人が住まなくなったり、水田や畑が管理できなくなったりと、いろいろな変化が起こりました。

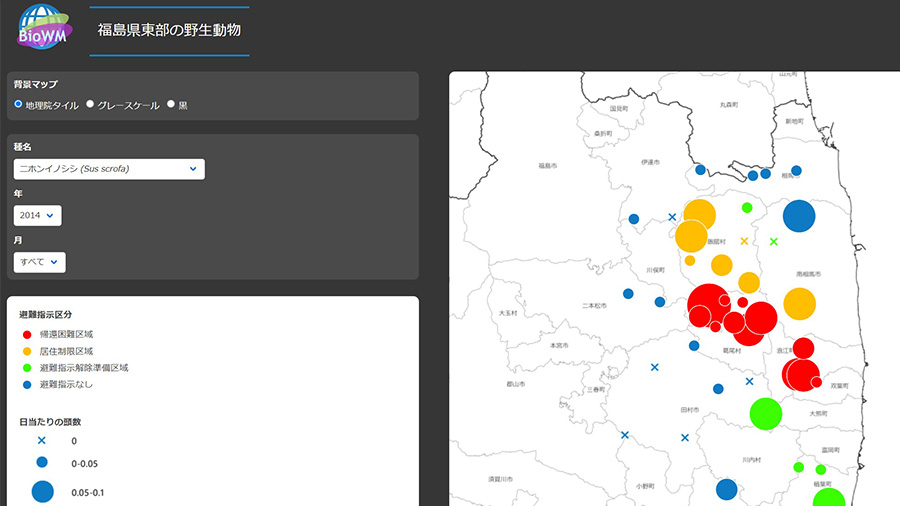

「害獣・害虫は増えていないか?」

「益虫は減っていないか?食物連鎖のバランスが崩れていないか?」

「身近な自然にはどんな変化が起きているのか?」

福島が抱えるこれらの課題を明らかにするため、吉岡主幹研究員らは2014年から現在まで、主に避難指示区域を中心に生物への継続的な観察・観測(モニタリング)を実施しています。

講義では、モニタリングで得られた動画や、集めたデータの概要を見せながら、福島の抱える課題に対する研究者としての取り組みを説明しました。

吉岡主幹研究員は生き物の中でも特に昆虫類を専門としており、避難指示区域でのモニタリングを進める中で、赤トンボ類の自動撮影装置を発明しました。

これは、赤トンボが棒の先に止まる性質を利用し、トンボが止まったことをセンサーが検知し自動撮影を行う装置で、特許も取得しているそうです。

この発明の実用性を検証するための調査の過程で、原発事故により営農を中断したため生物多様性に変化があった田んぼにも、営農が再開した後は赤トンボ類を含む水生昆虫が戻り、多様性の高い田んぼが増えてきていることもわかりました。

この装置には画期的なポイントが2つあります。

1つめは安価な機器で自動撮影を可能としたことです。

これまでよりも安価な機器を多く使用できるため、広い範囲で継続的に調査を続けることができるようになりました。

2つめは、トンボを殺すことなく観察できることです。

これまでのトラップ(罠)を使った昆虫調査では、罠にかかった観察対象の生物やその他の生物を死なせてしまうことが大きな課題でした。

しかし、このような自動撮影による昆虫調査が普及していくと、なるべく生き物を死なせることなく調査することが可能となります。

福島の現状を明らかにするため、観察対象に与える影響をできるだけ減らすため、いろいろな挑戦が続いています。

最後に

「この自動撮影装置発明に至ったように、生き物をよく見ることが自然との共生への一歩。

自然と共生できる社会をつくるため、本やインターネットで興味を持った生き物がいたら実物を見てみてください。実際に見ると発見があり、違いがある。身近な昆虫も、家の中で見た時と、家の外で見た時で印象が違うかもしれません。

違いに気づくと日々の楽しみも増えます。いろいろなところに新しい発見があるかもしれません。」

と高校生へのメッセージを伝えました。

講義の後は、参加者からは「大学で生物のことを学びたいと思っています。吉岡さんが研究者になるきっかけは何でしたか?」「研究者という仕事の魅力は?」「福島の自然で心配なことは何ですか?」と、いくつもの質問が飛び出しました。

小さなころからずっと昆虫が好きだったという吉岡主幹研究員。

被災地域では、いまだ営農再開の途中、環境変化の途中で、まだわかっていないことが多くあります。また、外来種の影響など別の心配ごともあるそうです。

しかし、自分だから見つけられた新しい発見を世界に伝えることができる研究者という仕事は苦労だけでなくやりがいや喜びもあります。

「多くの方に研究の結果を伝えるためには何ができるだろう?」と試行錯誤しながら課題に取り組んでいるそうです。

今回の講義を聴いた生徒の中から、人間と自然が共生できる社会をつくるため、ともに活躍してくれる仲間が誕生するのではないかと期待しています。

あわせて読みたい

概要

- イベント名

- 福島県立郡山高等学校「職業人講話」

原発事故後の野生生物の変化~避難指示区域のモニタリングの取り組み~ - 開催日時

- 2025年7月10日(木)

- 参加者

- 約20名

講師

吉岡 明良

東京大学大学院農学生命科学研究科、国立環境研究所生物・生態系環境研究センターを経て同研究所福島支部(現:福島地域協働研究拠点)に着任。景観生態学や昆虫学の視点から生物多様性の保全、自然共生型社会の推進に関わる研究を行って来た。現在は福島県の避難指示区域とその周辺の生物多様性・生態系モニタリングや人口減少社会下での里地里山環境の評価等に取り組んでいる。

![研究者として働くとは?研究に取り組む思いを伝える[福島県立郡山高等学校 職業人講話]サムネイル](https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/assets/images/event/event20250710_card.jpg)