環境省環境研究総合推進費戦略的研究開発プロジェクトSII-8

「温室効果ガス収支のマルチスケール監視とモデル高度化に関する統合的研究」

研究期間 令和3~5年度(2021~2023年度) 体系的番号 JPMEERF21S20800

1.はじめに

地球温暖化を防止するため、2015年の気候変動枠組み条約締約国会議において、人為的な温室効果ガス排出量の大幅な削減方針について合意が行われました。このパリ協定では、産業革命以降の温度上昇幅を2℃以内に抑え、さらに1.5℃以内に抑える最大限の努力をするという目標が掲げられています。

それを実現するために、世界各国で排出量の削減目標(NDC)を設定して対策に取り組んでいますが、国地域スケールの温室効果ガス収支 [用語1] を正確に集計することは難しく、科学的・客観的な評価が求められています。

パリ協定では、2023年から5年ごとに各国の排出削減目標の達成状況を評価し、温度上昇の抑制に十分かどうかを確認し、新たな目標設定を行う「グローバルストックテイク」を実施することになっています。そのため、欧米では様々な観測データやモデルなどの科学的手法によって温室効果ガス収支をできるだけ正確に把握するための活動を開始しています。しかし、日本を含むアジア地域では、観測データとモデルを使って速やかに評価を行う体制の構築が遅れていました。

2.研究の概要

本課題では、温室効果ガス(GHG、主にCO2、CH4、N2O)の収支を高精度かつ速やかに把握する体制(Multi-EGGS; Multi-scale/approach Estimation of Greenhouse Gas budgetS)を構築するための、観測とモデルを用いた研究を実施します。

このような体制は、日本をはじめとする国・地域における温室効果ガスの排出量を監視することで、パリ協定の目標が守られているかを確認するグローバル・ストックテイクに貢献することができます。地球全体での温室効果ガスの移動や吸収・放出を明らかにすることで、地球温暖化のメカニズム解明や予測にも役立ちます。

さらに、大きな排出源である都市域の排出量を把握することで、都市の脱炭素化への取り組みも支援します。本課題では以下の[1]~[3]のテーマを設定して研究を行い、アドバイザーやプログラムオフィサーの助言のもと、全体を取りまとめて統合的な研究を推進します。

テーマ[1] 大気観測に基づくマルチスケールのGHG収支評価

地上、航空機、船舶、衛星などのプラットフォームを用いて大気中の温室効果ガス濃度を観測し、そのデータを用いたモデル解析を行います(トップダウン的手法)。大都市から全球に至る様々なスケールの温室効果ガス収支について、スピーディに監視・報告できる体制を構築します。様々なスケールの炭素収支とその年々変動のメカニズムに関する理解を深化させ、また、そのために必要な観測体制について、新たな評価手法を確立し、提案します。

サブテーマ(1) 大気モデルを用いた観測体制検討とGHG収支評価(国環研)

サブテーマ(2) 地上観測・航空機による大気中のGHG動態の把握(国環研)

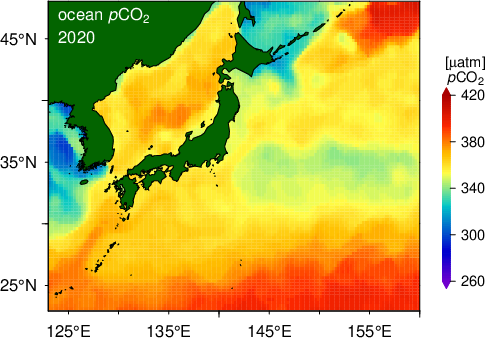

サブテーマ(3) 船舶観測に基づく海洋CO2フラックスデータの精緻化(気象研)

テーマ[2] 排出削減策の実効性評価のためのGHG推定と地球システムモデル検証

全球スケールのモデルとテーマ[1]による観測データを用い、大気中温室効果ガス濃度変動と対応した全球の温室効果ガス収支評価を行います。地球システムモデル [用語2] における温室効果ガス動態の検証とモデル改良を行い、パリ協定のNDCをはじめとする排出削減が、近未来の温暖化抑制にもたらす実効性評価の信頼性向上に資する研究を進めます。

サブテーマ(1) 地球システムモデルを用いたGHG排出削減の実効性評価(海洋研究開発機構)

サブテーマ(2) トップダウン手法によるグローバルなGHG収支変動把握(海洋研究開発機構)

テーマ[3] 排出インベントリと観測データ及び物質循環モデル推定に基づくGHG収支評価

排出インベントリ[用語3]や物質循環モデルを用いたボトムアップ的手法によるGHG収支評価を行い、さらにテーマ[1]及び[2]と連携することで複数手法による統合的な評価を行います。個別データから統合評価までをシステム化し、定期的に行われるグローバルストックテイクへの情報提供や異常気象や森林火災などの突発的なイベント発生時における影響評価がスピーディに行える監視体制を検討します。一方で、温室効果ガス収支推定の際に不確実性を生む要因となる化石燃料燃焼、土地利用変化、火災等の様々なインベントリの精度の向上を通した温室効果ガス収支推定の向上も目指します。

サブテーマ(1) 人為起源インベントリを含むGHG収支のボトムアップ評価と分析(国環研)

サブテーマ(2) 観測データ及びモデル推定の統合解析による陸域のGHG収支評価(千葉大)

用語説明

1:温室効果ガス収支

温室効果ガス(主にCO2、CH4、N2O)には、様々な自然界の放出源、人間活動による放出源、そして吸収源があり、それらのバランスで大気中の濃度が決まっています。ある広がり(例えば国・地域、全世界、都市など)の放出と吸収の全体を収支と呼びます。

2:地球システムモデル

気候変動の予測には、大気や海洋の運動やエネルギー輸送をシミュレートする数値モデルが用いられてきました。近年では、さらに地球の炭素循環や温室効果ガスの収支、そしてそれに関与する生物や人間社会の活動を取り入れた地球システムモデルが予測に用いられています。

3:排出インベントリ

工業・農業などの産業や交通、化石燃料採掘、エネルギー使用などの人間活動によって排出される温室効果ガスの量を集計したデータを排出インベントリと呼びます。化石燃料消費やエネルギー使用量などの様々な社会経済的データに基づいて作成されますが、国によってデータの信頼度や集計方法が違うなどの問題も残されています。

プロジェクトサマリー

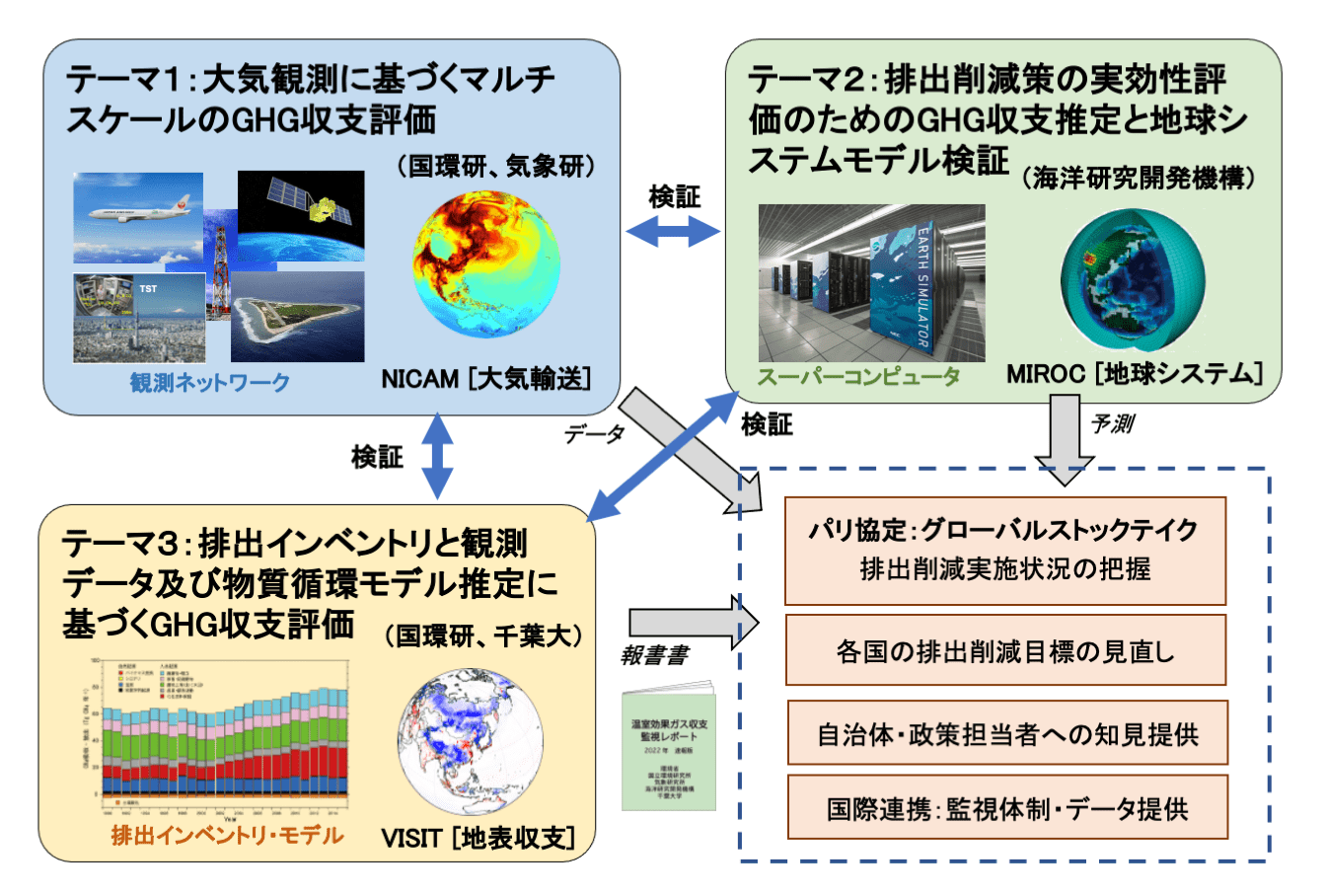

テーマ1~3は相互に検証を行います。また、テーマ1よりデータ、テーマ2より予測情報、テーマ3より報告書を提供します。

テーマ1:大気観測に基づくマルチスケールのGHG収支評価

実施機関:国環研、気象研

内容:地上、船舶、航空機、衛星による観測ネットワーク形成、NICAM[大気輸送モデル]を用いた研究

テーマ2:排出削減策の実効性評価のためのGHG推定と地球システムモデル検証

実施機関:海洋研究開発機構

内容:スーパーコンピュータによる地球システムモデル[MIROC]を用いた研究

テーマ3:排出インベントリと観測データ及び物質循環モデル推定に基づくGHG収支評価

実施機関:国環研、千葉大学

内容:排出インベントリや地表収支モデル[VISIT]による起源別・年別排出に関する研究

研究のアウトプット:パリ協定のグローバルストックテイクへの情報提供

- ・排出削減実施状況の把握

- ・各国の排出削減目標の見直し

- ・自治体・政策担当者への知見提供

- ・国際連携:監視体制・データ提供