PROJECTプロジェクト

テーマ02

自然共生サイトの生物多様性と構成種の生態に関する

観測研究・基盤データ集積

BACKGROUND背景

干潟やアマモ場、ヨシが育つ塩性湿地のような沿岸域エコトーンは、

水鳥、魚、二枚貝やカニを含む底生動物のような多くの生きものを育み、

生物多様性や干潟の恵みの観点から、とても重要な生態系です。

東京湾や大阪湾には、かつて広大な干潟や塩性湿地がありました。

しかし、高度経済成長期にその多くが失われました。

水鳥、魚、二枚貝やカニを含む底生動物のような多くの生きものを育み、

生物多様性や干潟の恵みの観点から、とても重要な生態系です。

東京湾や大阪湾には、かつて広大な干潟や塩性湿地がありました。

しかし、高度経済成長期にその多くが失われました。

METHOD方法

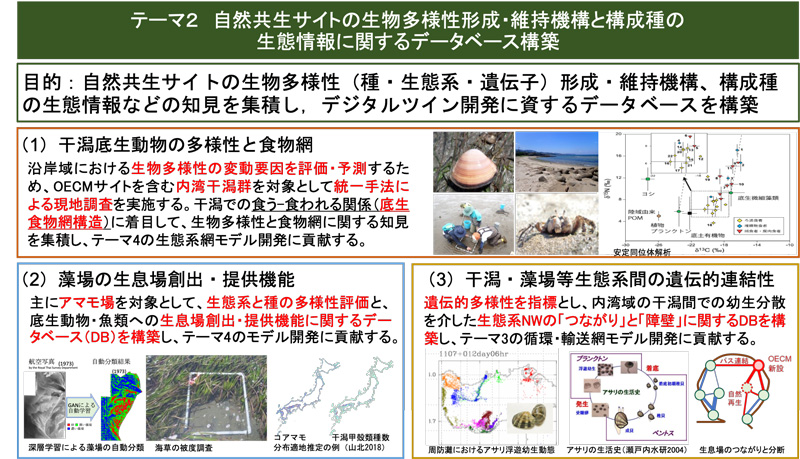

テーマ2では、大阪湾周辺の干潟やアマモ場、ヨシ原を中心として3つの生物多様性(種・生態系・遺伝子)の現状をしらべ、形成・維持機構を推測するとともに、構成種の分布や生態を調べ、デジタルツインに底生動物を組み込むために必要となる科学的な知見を集めます。

SUB-THEMEサブテーマ

サブテーマ01

干潟底生動物の多様性と食物網

干潟に生息する底生動物について統一手法による分布調査をおこないます。また、干潟での食う-食われる関係に着目して、安定同位体比を用いた食物網構造解析をおこないます。

研究メンバーサブテーマ02

藻場の生息場創出・提供機能

アマモ場(浅い海の中に生える顕花植物)を対象として、アマモが生えていることにより、底生動物や魚類の多様性にどのような作用をもたらすのかを調べます。

研究メンバーサブテーマ03

干潟・藻場等生態系間の遺伝的連結性

遺伝的な多様性を指標として、底生動物のプランクトン幼生が内湾域に点在する干潟の間でどのように行き来しているかを推定し、生息場間に存在する「つながり」と「障壁」を明らかにします。

研究メンバーGOAL目標

現地調査で干潟やアマモ場にくらす生き物たちの多様性、分布や生態、生息環境の特性についての

情報を集め、得られた結果を地域の生物多様性保全や場の再生に役立てます。

情報を集め、得られた結果を地域の生物多様性保全や場の再生に役立てます。