東京港のコンテナヤードで外来アリ「ヒアリ」の侵入が確認された。

毒を持ち、繁殖力も攻撃性も高いヒアリは、要緊急対処特定外来生物として環境省によって厳重に監視されており、発見時には緊急での駆除対応が求められる。

環境省の依頼を受けて現地調査に臨んだのは、国立環境研究所 生物多様性領域の坂本洋典主任研究員。昆虫生態学と外来種防除の専門家だ。

現在、米国や台湾を含む80以上の国と地域でヒアリの定着・被害が増大している。一方で、170を超える侵入事例はあるものの、『未定着』を守り続ける日本は、世界の中でも“レアケース”と言える。東京港の現場、そして定着が進む台湾に取材同行した生物多様性領域広報担当の小田倉が、水際対策とその背後にある研究の取り組みを、坂本主任研究員のインタビューと共に紹介する。

東京港ヒアリ侵入。現場は“50分の勝負”

6月末、東京・品川。取材当日の気温は30度を超え、すでに真夏のような暑さだった。坂本主任研究員が環境省の職員たちと合流し、大型バンに乗って向かったのは、東京港に沿って広がるコンテナヤード。ここは、ヒアリの侵入が確認された現場のひとつだ。

坂本主任研究員(左)と環境省の外来生物対策のメンバー。限られた時間ですべて対応する必要があり、事前のミーティングは重要。巣の場所によってはコンテナの隙間を縫うように移動していく。 ※一部画像を加工・調整しています。

「昼休みの50分間しかヤードには入れません」

ヤードの駐車場に到着すると、関係者全員で地図を広げ、巣の位置を確認する。 港湾内では、大型トレーラーやクレーン重機がひっきりなしに行き交い、コンテナが次々と積み上げ下ろされていく。調査が可能なのは、作業が一時的に止まる昼休みだけ。今回は、12時から12時50分という限られた時間内で現地確認が行われることになった。

ヤード内を港湾事務所の担当者と共に移動し、積み重なったコンテナの隙間を通って、ヒアリの巣が見つかった現場へと向かう。

地面の巣穴を確認し、被害が広がる前に食い止める判断を

舗装されたアスファルトの割れ目には雑草が生え、すでに黄緑色のケースに入った毒入りの餌(ベイト剤)が複数置かれていた。ここでヒアリの巣が確認されたという。

坂本研究員は、しゃがみ込み、ピックで丁寧に地面をかき分ける。少し掘ると、赤褐色の働きアリが数匹、姿を現した。吸虫管を取り出し、手際よく個体を採取していく。

「巣が移動したり、大きく広がっている様子はないですね。引き続き、ベイト剤での対応で問題ないと思います」

地面の中に巣は形成されていたが、活動範囲は限定的。現場での判断により、すでに撒かれていたベイト剤による防除を継続する方針となった。

インタビュー:研究者が“現場”に出る理由——駆除判断の最前線で

国立研究開発法人国立環境研究所

生物多様性領域(生態リスク評価・対策研究室)主任研究員

坂本 洋典(さかもと ひろのり)

外来生物の侵入防止・防除技術の開発が専門。侵入現場での初動対応も

国立研究開発法人国立環境研究所

生物多様性領域 広報担当

小田倉 碧(おだくら みどり)

ヒアリ駆除現場に取材同行。台湾での定着現場や共同研究者インタビューも

巣の状況を確認したあと、その場ですぐに「ベイト剤で対応可能」と判断されていました。現地で判断するうえで、どういった点を見ているのでしょうか?

巣の状況を確認したあと、その場ですぐに「ベイト剤で対応可能」と判断されていました。現地で判断するうえで、どういった点を見ているのでしょうか?

まず確認するのは、ヒアリがどの程度の範囲に広がっているか、そして巣の中に翅(はね)をもつ新女王アリの存在が示唆されるかどうかです。

まず確認するのは、ヒアリがどの程度の範囲に広がっているか、そして巣の中に翅(はね)をもつ新女王アリの存在が示唆されるかどうかです。

ヒアリの新女王は2~5kmも飛んで新しい巣をつくることが可能なため、飛翔分散を許すと、その後の再発見は極めて困難です。女王が巣から飛び立つのを防ぐためには、適切な形でベイト剤が撒かれ、巣内にいる新女王や、産卵をしている女王まで薬剤が届く必要があります。これが適切でないと、巣が移動して逃げられたり、ベイト剤の効果が発揮されない可能性があります。これらを確認するため、現地での判断が重要になります。

(左)ヒアリが好む味と匂いをつけた薬剤入りのエサ(ベイト剤)。コーンスナック菓子に似た匂いが付けてあり、ヒアリが好んで巣に持ち帰る。(右)翅の生えたヒアリの新女王アリが結婚飛行に飛び立つ様子(台湾にて撮影)。2~5km程度の飛行移動が可能なため分散前に駆除する必要がある。

(左)ヒアリが好む味と匂いをつけた薬剤入りのエサ(ベイト剤)。コーンスナック菓子に似た匂いが付けてあり、ヒアリが好んで巣に持ち帰る。(右)翅の生えたヒアリの新女王アリが結婚飛行に飛び立つ様子(台湾にて撮影)。2~5km程度の飛行移動が可能なため分散前に駆除する必要がある。

実際、ヒアリは1つのコロニーで20万~50万匹もの個体が暮らすとされており、なおかつ人間の暮らす市街地を好む傾向にあります。米国では、侵入を許してから1世紀近くが経ち、生息地域では住民の3人に1人が年に1度はヒアリに刺されているというデータもあります。医療費や農業被害なども含めた年間の経済損失は約6,000億円を超えると試算されています。

実際、ヒアリは1つのコロニーで20万~50万匹もの個体が暮らすとされており、なおかつ人間の暮らす市街地を好む傾向にあります。米国では、侵入を許してから1世紀近くが経ち、生息地域では住民の3人に1人が年に1度はヒアリに刺されているというデータもあります。医療費や農業被害なども含めた年間の経済損失は約6,000億円を超えると試算されています。

この規模の被害が、仮に日本で起これば深刻です。たとえば沖縄県のような温暖な地域で定着した場合、年間約450億円の被害が出る可能性があるとの試算もあります。また、観光業などのインバウンドに与える影響も大きいでしょう。わずか1個体の女王が飛び立って巣を作り、定着するだけでも、これだけの被害を与える可能性がある。だからこそ、日本では侵入があっても定着させない——その1つ1つの現場対応が、非常に重要なのです。

巣をあまり刺激しないように、静かに作業されていたのが印象的でした。

巣をあまり刺激しないように、静かに作業されていたのが印象的でした。

そうですね。ヒアリは環境の変化や振動に敏感で、攻撃性も強い。また、巣に強い刺激を与えると巣ごと“引っ越し”をしてしまうことがあります。巣ごと“引っ越し”されると、見つけにくくなり、より駆除が難しくなります。これはちょうど感染症の初期段階で隔離して広がりを防ぐ対策に似ています。早い段階で封じ込み、抑えることが重要です。

そうですね。ヒアリは環境の変化や振動に敏感で、攻撃性も強い。また、巣に強い刺激を与えると巣ごと“引っ越し”をしてしまうことがあります。巣ごと“引っ越し”されると、見つけにくくなり、より駆除が難しくなります。これはちょうど感染症の初期段階で隔離して広がりを防ぐ対策に似ています。早い段階で封じ込み、抑えることが重要です。

今回の東京港では、巣の範囲が限定的で、すでに撒かれていたベイト剤も適切な種類・場所で使用されていたため、そのまま対応を継続する判断ができました。たとえば、昆虫の神経系に作用する殺虫剤であるフィプロニルを有効成分としたベイト剤はヒアリへの効果も高いことが私たちの研究でも示されていて、現場では我々が企業と共同研究開発した薬剤も用いられています。判断には、こうした薬剤の特性を見極めることも含まれます。

過去に福岡で確認されたケースでは、港湾に敷かれた広大な鉄板の下に、多数の新女王がいる4,000個体を越えるヒアリの大きな巣が形成されていたことがありました。そうしたケースでは、現地の状況を見極めたうえで、液状の駆除剤との併用や散布範囲の調整など、対応をその場で柔軟に組み立てていく必要があります。 幸い、福岡の現場では拡散前に発見され、すぐに防除体制を敷いたことで、適切な駆除につなげることができましたが、初動での判断や刺激の有無が、今後の対応の難易度を左右するのは確かです。

(左)コンテナヤードに隣接した鉄板の床材を重機を用いて慎重に取り外す様子、(右)ヒアリが営巣可能な場所に液状の駆除剤を注入していき、漏れがないように確認作業する様子。

(左)コンテナヤードに隣接した鉄板の床材を重機を用いて慎重に取り外す様子、(右)ヒアリが営巣可能な場所に液状の駆除剤を注入していき、漏れがないように確認作業する様子。

なるほど、ひとくちに「駆除・防除」といっても、それぞれの現場によって対応が異なるのですね。しかも、ヒアリに限らないでしょうが、その生き物の生態や繁殖方法、行動範囲についても理解している必要があるのですね。

なるほど、ひとくちに「駆除・防除」といっても、それぞれの現場によって対応が異なるのですね。しかも、ヒアリに限らないでしょうが、その生き物の生態や繁殖方法、行動範囲についても理解している必要があるのですね。

そのとおりです。だからこそ、環境省と連携して現場に赴くことはとても重要なんです。医療に例えると、ひとりひとり違う症例に対して、医師が状態を見ながら薬を処方するようなイメージです。コンテナ内にヒアリが営巣している状態で見つかった際は、国立環境研究所とフマキラー社が共同研究開発したワンプッシュ式ピレスロイドエアロゾル殺虫剤なども使用しています。というのも、コンテナに害虫が侵入していた場合、燻蒸処理を行うのが通常なのですが、燻蒸を実行するための準備や移動に10日以上を要することがあり、その間のヒアリの逸出などが問題となるからです。このワンプッシュ剤は効力を評価され、コンテナ内で特定外来生物のアリ類が発見された場合の消毒基準として実装されています。

そのとおりです。だからこそ、環境省と連携して現場に赴くことはとても重要なんです。医療に例えると、ひとりひとり違う症例に対して、医師が状態を見ながら薬を処方するようなイメージです。コンテナ内にヒアリが営巣している状態で見つかった際は、国立環境研究所とフマキラー社が共同研究開発したワンプッシュ式ピレスロイドエアロゾル殺虫剤なども使用しています。というのも、コンテナに害虫が侵入していた場合、燻蒸処理を行うのが通常なのですが、燻蒸を実行するための準備や移動に10日以上を要することがあり、その間のヒアリの逸出などが問題となるからです。このワンプッシュ剤は効力を評価され、コンテナ内で特定外来生物のアリ類が発見された場合の消毒基準として実装されています。

(左)コンテナ内部の調査写真、木の床材と金属部分の隙間にヒアリが巣を作っているのが確認できる、(右)フマキラー社と国立環境研究所が共同研究開発した「ワンプッシュ式駆除剤」、環境省の消毒基準に掲載され、実際のコンテナ駆除現場で使用されている。

(左)コンテナ内部の調査写真、木の床材と金属部分の隙間にヒアリが巣を作っているのが確認できる、(右)フマキラー社と国立環境研究所が共同研究開発した「ワンプッシュ式駆除剤」、環境省の消毒基準に掲載され、実際のコンテナ駆除現場で使用されている。

坂本さんは、東京港のようなケースと同様に、全国の侵入現場にも立ち会っているとうかがいました。ヒアリの侵入は今も続いているのでしょうか?

坂本さんは、東京港のようなケースと同様に、全国の侵入現場にも立ち会っているとうかがいました。ヒアリの侵入は今も続いているのでしょうか?

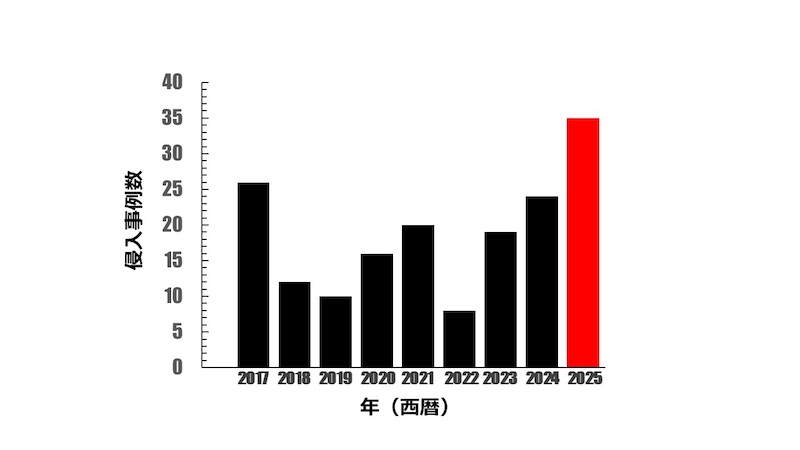

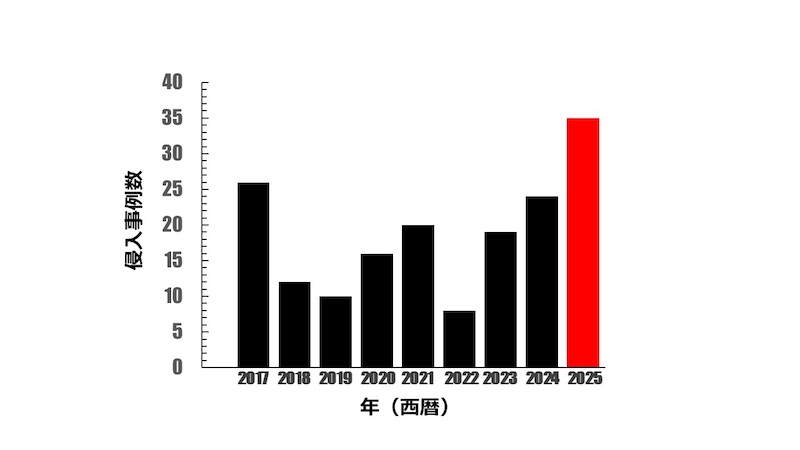

はい、今も続いています。2017年に日本でヒアリが初めて確認されて以降、2025年9月時点で19都道府県・161件の確認事例があります。2024年度には24事例が報告されていて、2025年の今年は9月時点で27事例、過去最多を更新中という異例のスピードで侵入が見つかっています。その多くは東京、神奈川、兵庫、大阪、福岡など、大規模な国際港を持つ地域が中心になっています。

はい、今も続いています。2017年に日本でヒアリが初めて確認されて以降、2025年9月時点で19都道府県・161件の確認事例があります。2024年度には24事例が報告されていて、2025年の今年は9月時点で27事例、過去最多を更新中という異例のスピードで侵入が見つかっています。その多くは東京、神奈川、兵庫、大阪、福岡など、大規模な国際港を持つ地域が中心になっています。

現時点では、国内で定着が確認された事例はありません。環境省では、全国の主要な港湾を対象に、春と秋の年2回、侵入確認調査を継続しています。今回の東京湾の事例も、この調査で初期に発見されたものです。 ヒアリが初めて確認された2017年から2025年9月現在までの侵入事例数。2025年は10月時点で例年より2か月分データが少ないにもかかわらず、すでに過去最多の侵入事例数となっている。

ヒアリが初めて確認された2017年から2025年9月現在までの侵入事例数。2025年は10月時点で例年より2か月分データが少ないにもかかわらず、すでに過去最多の侵入事例数となっている。

コンテナヤードでは昼休みのわずかな時間で調査・駆除方法を判断していて、そのスピード感に驚きました。現場のみなさんも協力的でしたね。

コンテナヤードでは昼休みのわずかな時間で調査・駆除方法を判断していて、そのスピード感に驚きました。現場のみなさんも協力的でしたね。

コンテナヤードでの対応時間は限られていて、作業の合間を縫って調査する必要があります。現場で働く方々にとっては、毒を持つヒアリの侵入は身に迫る大きな脅威です。そうした中で、忙しい現場の方々が調査に協力してくださっていることに、私たちも本当に感謝しています。

コンテナヤードでの対応時間は限られていて、作業の合間を縫って調査する必要があります。現場で働く方々にとっては、毒を持つヒアリの侵入は身に迫る大きな脅威です。そうした中で、忙しい現場の方々が調査に協力してくださっていることに、私たちも本当に感謝しています。

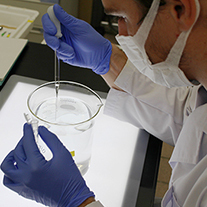

こうした現場対応を支えるために、誰でも扱えるヒアリ識別技術の開発にも取り組んでいます。たとえば、撮影したアリの写真をAIが判別する「ヒアリ判別AI」や、個体からヒアリに特異的なDNAのみを増幅し、これを目で確認できるようにする簡易な「LAMP(ランプ)法」などです。

特にLAMP法は、専門的な機材が不要で従来よりも迅速かつ簡便にヒアリのDNAを検出できる手法で、港湾関係者による自主的な監視や通報にも活用できる可能性があります。現在はまず、港湾や空港での活用を見据えて、無償でセットを提供し、関係機関と連携しながら普及啓発を進めているところです。  (左)LAMP法では、試験液の白濁具合でヒアリDNAの有無を確認する。右2つのチューブがヒアリDNAを含んでおり液面が白濁しているが、左2つは含んでいないため透明。この方法に必要な機材は保温装置のみで、PCR法で用いるサーマルサイクラーなどの高額な実験装置は不要となっている。(右)港湾関係者に検出方法の説明を行う坂本研究員。

(左)LAMP法では、試験液の白濁具合でヒアリDNAの有無を確認する。右2つのチューブがヒアリDNAを含んでおり液面が白濁しているが、左2つは含んでいないため透明。この方法に必要な機材は保温装置のみで、PCR法で用いるサーマルサイクラーなどの高額な実験装置は不要となっている。(右)港湾関係者に検出方法の説明を行う坂本研究員。

次回予告(後編へ)

侵入は止まらず、いつか定着するリスクもゼロではない。

後編では、すでにヒアリが定着してしまった台湾でのリアルと、

そこから見えてきた研究の“次の一手”を探ります。

この記事に関連した動画を国立環境研究所公式YouTubeチャンネルで公開中。

とは

とは

TOP

TOP TOP

TOP