2024/06/258分で読めます

2021 年、そして2022 年は生物多様性の未来と外来生物問題にとって非常に重要な 2 年間でした。それは、この 2 年間で分割開催された生物多様性条約第 15 回締約国会議(COP15)において、ポスト 2020 年の生物多様性の世界目標が定められたからです。前半部は 2021 年に中国の昆明市で、後半部は2022 年にカナダのモントリオールで開催され、そこで採択された、生物多様性に関する新たな世界目標である昆明・モントリオール枠組の中で、外来生物の侵入は生物多様性減少の重要な要因であると指摘され、各国における対策が強く求められました。

日本では、外来生物を管理するために、外来生物法(正式名称は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)が定められています。外来生物のうち、生物多様性に与える負の影響が特に著しく、学術的に「侵略的外来生物」と呼んでいるものが、法律においては、「特定外来生物」に指定され、無許可での飼養や運搬が禁止されます。有名なものでは、小笠原諸島に拡散した樹上性のトカゲのグリーンアノールや、北米原産のアライグマなどが特定外来生物に指定されています。外来生物法は2005 年に定められましたが、施行後 5 年ごとに、同法の施行状況を踏まえた改正機会が設けられています。環境省では、昆明・モントリオール枠組でも指摘されている外来生物の侵入による被害を減らすべく、外来生物法を改正し、2023年に全面施行しました。

多岐にわたる分類群からなる外来生物の中でも、とくに警戒が必要な種について、IUCN(国際自然保護連合)は、『侵略的外来種ワースト 100』リストを公表しています。このリストで最多の種数が掲載された分類群は、昆虫の「アリ」です。アリやハチなどの社会性昆虫は、ひとつの家族において、女王が繁殖に特化し、その子であるワーカー(働きアリ・ハチ)が労働を分担する効率的な社会構造をもつため、侵入地で爆発的に数を増やし、雑食性の捕食者として環境に大きな被害を与える事例が多数報告されています。一例として、アジア原産のツマアカスズメバチは、ヨーロッパで瞬く間に分布を拡げ、刺傷被害や養蜂被害をもたらしています。スペインのガリシア地方では、2012 年に 2 つの巣が発見されたのち、2019 年には 25,000 巣もの数になったことが報告されました。このように、外来社会性昆虫は、とくに侵略的外来生物になりやすいグループとして懸念されます。私たちも、多くの種類の外来社会性昆虫の早期発見・早期防除技術の構築を推進しています。

外来社会性昆虫の中でも、南米を原産とするヒアリが及ぼす被害は際立っています。ヒアリは体長 2.5~6mm 程度の小さなアリですが、その尾端には人間をも刺傷しうる毒針をもちます(図 1)。そして、ヒアリの毒は、刺された人に強い痛みと、時には重篤な事態をも引き起こす急性アレルギー反応を引き起こします。ヒアリの成熟したコロニーでは平均して20 万個体から、多ければ 40 万個体もの働きアリが暮らし、巣の周囲で活動します。膨大な個体数となるため、ヒアリによる刺傷リスクは侵入・定着を許した土地では非常に高く、ヒアリの侵入後一世紀近くにもなるアメリカ合衆国の侵入地では、1 年間におよそ 3 人に1人がヒアリに刺されていることが報告されています。アメリカ合衆国でのヒアリの被害は、人的被害から農業被害まで広範囲にわたり、総額では年間 6,000 億円から7,000億円にもなると概算されています。そして、こうした過去の被害事例から、日本にヒアリが侵入した場合、沖縄県だけでも年間 450 億円近くもの損失が生じるとの試算が 2020 年に発表されています。

ヒアリの日本国内への侵入は、直近の2024年 5月までで、18 都道府県 112事例を数えます。本稿では、この国内でヒアリの営巣が確認された場合の「定着後防除」のために私たちが進めている研究を主に紹介します。過去の防除事例から、ヒアリの定着後防除には毒入りの餌(ベイト)剤と、液剤を用いた化学的防除が有効だと示されています。一方、アリ類を標的とした防除薬剤は近年多数開発されており、どの薬剤がヒアリに対して最も効果的かを検証することが望まれます。しかし、アリ類を対象とした定量的な薬剤効果の評価法は確立されていませんでした。そこで私たちは、アリ類に対する薬効評価試験の開発を検討しました。

アリ類に対する薬効評価試験として、二段階の試験法が想定されます。まず、アリの個体レベルでの薬効(毒性)を評価する急性毒性試験、次に巣(コロニー)レベルでの薬効評価のための慢性毒性試験です。急性毒性データは活動中の個体(働きアリや幼虫)が直接薬剤を暴露した際の効果を見る上で重要なもので、慢性毒性データは、ベイト剤による巣の生産性の抑制・壊滅の効果を判定する際に必要となります。

個体レベルの薬剤暴露においては、体表への薬剤接触による経皮毒性、口からの薬剤取り込みによる経口毒性の 2 つのプロセスが存在します。両方を検討することが本来は望ましいのですが、体のサイズが小さい昆虫では、経口毒性値の算出に必要な摂食量を正確に求めることが難しいことが懸念されました。

そこで私たちは、アリ類が属するハチ目昆虫では、殺虫剤の経皮毒性値と経口毒性値が高い相関を示すという先行研究結果に基づいて、経皮毒性試験による薬剤の効力比較法の構築を第一の目標としました。その上で、ヒアリが侵入・定着している台湾へと赴き、ヒアリに対する薬剤の効力を比較しました。

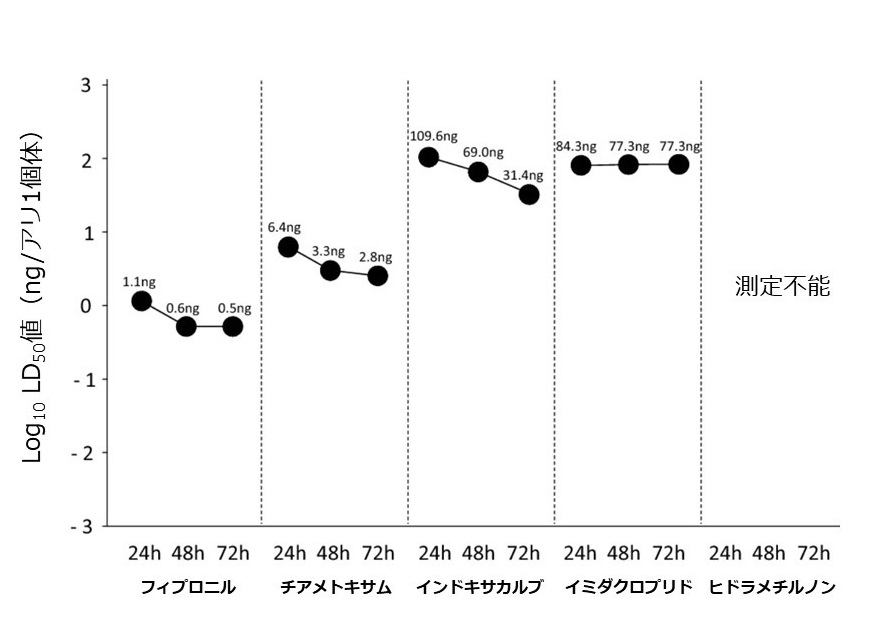

毒性試験を行うためには、まずアリへの麻酔が必要となります。予備実験の結果から、昆虫の麻酔によく用いられる二酸化炭素麻酔では、麻酔後のアリの死亡リスクが高いことが示されました。そこでアリの体への負担が低い麻酔法を検討した結果、氷冷により、アリを安全に長時間麻酔可能だとわかりました。採集した働きアリをこうして麻酔した後に、溶媒のアセトンで希釈した試験薬剤を胸部に1mLの1/1000ものごく微量、1µL滴下した上で、個別の容器に移します。移す際にも、アリに怪我を負わせないよう、バネ製の特殊なピンセットを用いました。このように丁寧に処理したアリを、個別の容器に移して、単位時間ごとに死亡個体数を測定することで、精密に半数致死量(LD50)値を算出する毒性試験法を構築しました。この系を利用し、私たちは定着後防除用液剤・ベイト剤の候補剤5種(フィプロニル、チアメトキサム、インドキサカルブ、イミダクロプリド、ヒドラメチルノン)について72時間までのLD50値を24時間ごとに算出し、薬効を比較しました(図2)。その結果、昆虫の神経伝達機構を妨げる殺虫剤であるフィプロニルのLD50値が他剤と比較しておよそ1/10から1/100と小さな値を示し、ヒアリに対して非常に強い薬効をもつことが示されました。これらの結果から、定着後防除を目的としたヒアリ防除用の液剤・ベイト剤に用いる薬剤として、現行剤であるフィプロニルが最も優れていることが強く支持されました。

私たちの研究により、フィプロニルがヒアリに対して強い薬効をもつことが示されました。2020 年には名古屋港、2021 年には大阪港、2023年には博多港において、ヒアリの大型野外巣が発見されましたが、フィプロニル液剤とベイト剤を用いた防除が行われ、2024 年6月現在で発見地点からヒアリは姿を消しています。現在、我々は人工コロニーを用いた経口毒性試験を実施して、フィプロニルがヒアリのコロニーレベルの防除に有効であることを確認すると共に、昆虫の変態を妨げる昆虫成長制御剤(IGR剤)のピリプロキシフェンがアリに秀でた効果を発揮することを明らかにし、論文発表しています。引き続き、警戒を怠ることなく、ヒアリ防除を推進していきます。

小さな侵略者たち—外来社会性昆虫とは?

2024/06/25