この記事を執筆中の2025年8月5日、群馬県伊勢崎市で41.8℃が観測され、日本国内での最高気温の記録が更新されました(みなさんがこの記事を読んでいる時点では、更に記録が更新されているかもしれません)。世界全体の平均気温も観測史上最高値を更新し続けており、これまでは「異常」だった暑さは、既に「日常」となってきています。このような過酷な暑さの下であっても、社会全体の機能を維持し、また、人々が収入を得るためには、仕事(労働)は続ける必要があります。この先も、地球温暖化により今以上に暑くなることがほぼ確実な世界で、私たちはどうすれば働き続けられるのでしょうか?

ILO(国際労働機関:International Labour Organization)は2024年に発行した報告書で、全世界では24億1000万人の労働者が過度な暑さにさらされており、その結果として年間で2,285万人が負傷し、1万8,970人が死亡していると推計しています(1)。このように、特に空調の効かない場所で働く人々はすでに暑さの影響を受けており、この影響は地球温暖化の進行によってますます顕著になっていくおそれがあります。

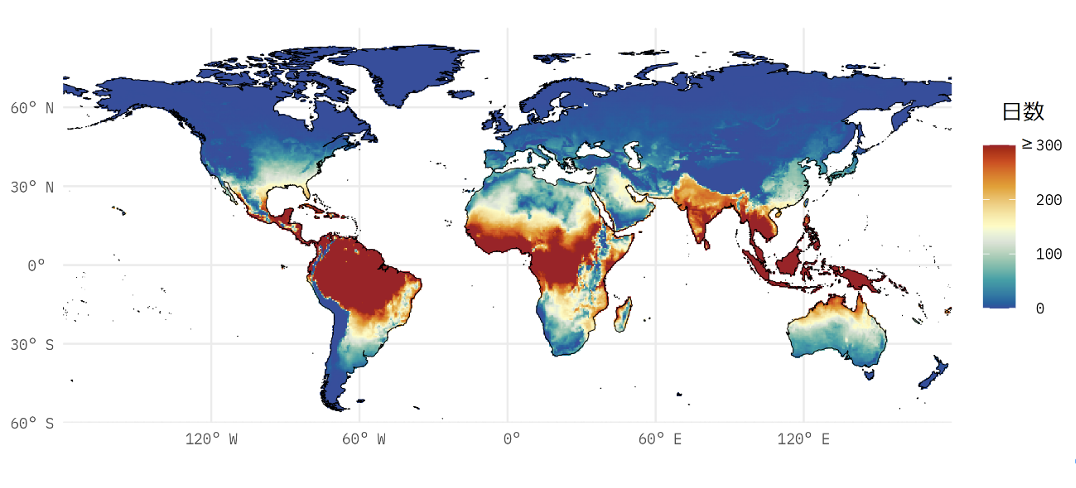

「健康に影響が出るくらい暑いのであれば、その日くらい働かなければいいじゃないか」と思うかもしれません。しかし、暑さというのは、台風や集中豪雨といった発生頻度の低い気象現象とは違い、毎年、夏場であればほぼ毎日(赤道に近い地域などであれば1年中)、日常的に発生する気象現象です(図1)。「今日は暑いから働かない」という選択をしていると、常に働けないということになってしまいます。必要な暑さ対策をしつつ、暑い環境の中でも働くことを考えなければいけません(もちろん、非常に極端な暑さの日には働かない、といった対策は必要です)。

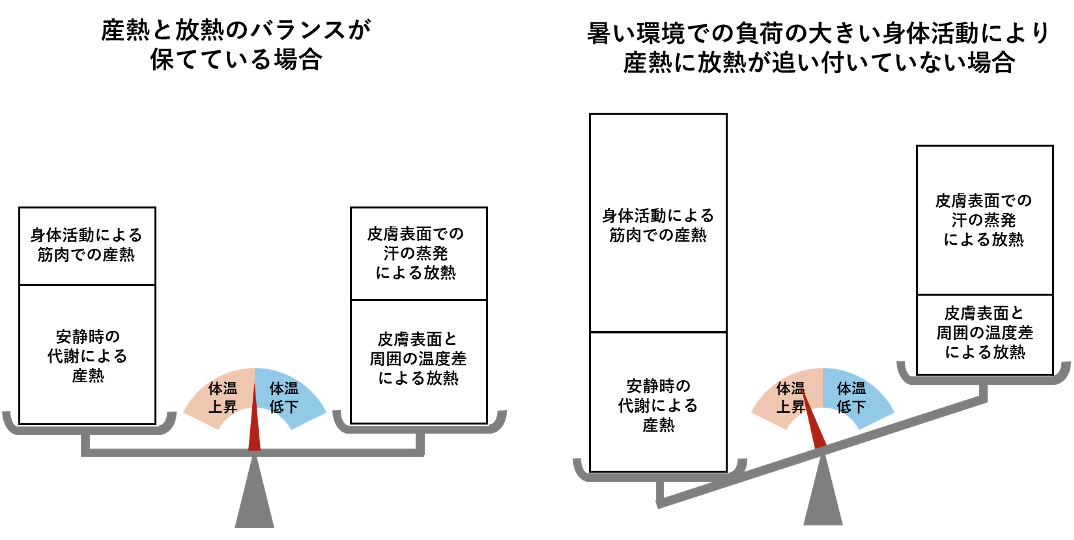

暑さが労働者に対して与える影響のうち、代表的なものは熱中症です。特に重症の熱中症を防ぐためには、深部体温(体の深い部分の温度)の上昇を防ぐことが重要になります。通常であれば、体の中で生じる熱(産熱)と同量の熱を体の外に放出(放熱)することで、健康な人の深部体温は37℃とほぼ一定に保たれます。しかし、周囲の環境の温度が高かったり、身体的に負荷が大きい作業をしたりすると放熱が間に合わず、深部体温が上昇し、熱中症のリスクも高くなります(図2)。

どうすれば熱中症のリスクを低減できるでしょうか?そもそも、可能な限り暑い環境での作業を避ける、というのは原則です。屋内でも空調を使えない場所であれば風通しを良くする、屋外であれば日陰を作る、暑い時間帯を避けて作業を行う、といった対策が考えられます。そして、作業場所の暑さ、作業の強度、作業者の着衣量、作業者の暑さへの慣れの程度などを考慮(3, 4)しつつ、作業を中断したり、休憩を取ったりすることも必要です。体を動かしているときには、体の中の筋肉での産熱が増えますが、作業を中断して安静にしている間は産熱を減らせます。また、休憩中には安静にするだけではなく、積極的に体を冷却したり、水分や塩分を摂取したりすることができ、これも熱中症のリスク低減に寄与します。

体を冷却する際には、効果のある適切な冷却方法を選択することが重要です。手軽に使える冷感グッズ等もいろいろありますが、皮膚の表面を冷やすといった程度のものは、多少の涼しさを感じることはできても、熱中症対策としての効果(深部体温を下げる効果)はほとんどありません。また、水分摂取が熱中症対策に重要であることは広く認識されてきていると思います。それ自体は良いことで、水分の摂取は脱水症状を防ぐために重要ですが、水分を摂取するだけで他の対策をしていなければ熱中症にかかります。「水を飲むな」といった精神論に頼るのは論外ですが、効果のない形だけの対策や一部だけの対策をして「これで大丈夫」と思ってしまうのも問題で、正確な知識に基づいた対策が必要です。熱中症は死に至ることもある怖い病気ですが、適切な対策をすることで予防が可能な病気でもあります(注)。

地球温暖化の影響で、この先少なくとも100年程度の間は、今と同程度か今よりもさらに暑い夏がやってくることはほぼ確実です。今年や来年の夏を乗り切るだけでなく、その先の将来も持続的に人々が働き続けるためには、熱中症対策だけにとどまらず、働き方そのものを変えることも不可欠になります。

例えば、作業の機械化や自動化を行うことは、作業の効率を上げる効果だけでなく、熱中症対策にもなります。作業の完全自動化ができれば、そもそも作業者が暑さにさらされずにすみます。そうでなくとも、部分的にでも機械化をして作業者の身体的な作業の負荷が減れば、作業者の体の中での産熱も減るので熱中症リスクの低減にもつながります。もちろん、全ての作業を機械化・自動化できるわけではありませんが、日本など少子化が進んでいる国や地域では人手不足への対処という観点からも作業・労働の効率化が求められています。

どれだけの労働者が暑さの影響を受けるかは、国や地域の産業構造にも依存します。例えば、日本では暑さの影響を受けやすい農業従事者は就労人口の1.1%程度ですが、開発途上国を中心に50%を超える国や地域もあります(5)。また、このような国や地域は、経済全体も農業への依存度が高く、労働者個々人だけでなく、社会・経済全体が暑さの影響を受けやすいということも意味します。そして、このような国や地域では、貧困層の人々が収入を得るために暑さ対策・熱中症対策は二の次にしてでも、労働に従事せざるを得ないといった状況であることも少なくありません。

このような状況を改善させるには、労働者の暑さ対策・熱中症対策という枠だけに収まらず、産業構造の転換や貧困の撲滅などを含めた社会全体の変化が必要です。そして、労働者や社会全体に対して影響を与える暑さをこれ以上悪化させないためには、地球温暖化の進行を防ぐことも不可欠です。そのためには、世界全体の温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることが必要であり、その実現のためにも社会全体の変化が求められます。

暑さが当たり前になる時代の働き方とは?

2026/01/06