2024/12/257分で読めます

日本で飼育されている主なペットは犬と猫です。犬や猫は私たちにとって身近な生き物と言えますが、犬や猫を飼っていない世帯にとっては、ペットを飼育している世帯との違いを想像するのは容易ではありません。この記事で紹介する分析は、「犬や猫等のペットのために冷暖房する世帯では、それが電力消費量に与える影響はどの程度か?」という問いに答えるものです。分析の結果、ペットのために冷暖房する世帯では、ペットを飼育しない世帯に対して電力消費量が夏と冬に2割ほど増加していることがわかりました。

環境省は2017年から、家庭部門のCO2排出実態統計調査(家庭CO2統計)を開始しました。この調査により、家庭のエネルギー消費量やそれに関係する様々な情報を把握することが可能になりました。設問の中にはペットの飼育に関するものがあり、これは「ペットの飼育が家庭のエネルギー消費量に与える影響を把握できると良いのでは?」という私たちの要望を反映していただいたものです。調査結果が5年分集まったことをふまえ、ペット飼育による環境影響に関心があった大学院生の協力も得て、「ペットのために冷暖房する世帯では、電力消費量にどのような影響があるのか」について分析しました。

私たちは夏季や冬季に冷房や暖房を使用しますが、多くの世帯では、家族が不在時には冷暖房を停止するでしょう。しかし、ペットを飼育する世帯では、家族が不在時にも「ペットのため」に冷暖房を使用することがあります。家庭CO2統計には、ペットのために冷房(暖房)するか、ペットのためには冷房(暖房)しないか、ペットを飼育していないかが分かるように設問が準備されています。この研究では、これらの世帯別の電力消費量の違いについて分析しました。

2017~2021年の家庭CO2統計の個票注1を用いた重回帰分析を実施しました。回帰分析というのは、説明したい変数(=目的変数)と説明に使用する変数(=説明変数)の間の関係を推計する方法です。このうち重回帰分析は、複数の説明変数を用いる場合を指します。今回の分析では、月別電力消費量を目的変数とし、世帯人数、住宅の床面積、世帯所得、住宅の建て方(戸建/集合)、ペットのために冷暖房するかといった説明変数を用いました。また、日本全国の分析と、気候の違いによる電気消費量の違いを考慮するために10地域別の分析を実施しています。夏季(=冷房期間)は7月から9月、冬季(=暖房期間)は12月から3月とし、季節別の月平均電力消費量を分析に使用しています。

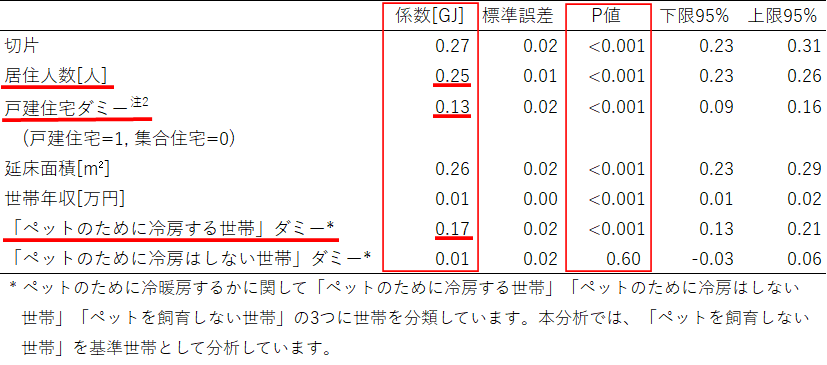

「表1」は2021年夏季の全国のデータを用いた回帰分析の結果です。結果の見方を簡単に説明します。

表頭には結果である「係数」に加え、統計分析の結果を解釈するための値を示しています。結果を見る際には、「P値」の確認も必要です。一般に、P値が0.05より小さい場合には「統計的に有意な関連がある=その関連が偶然のバラツキにより生じたものとは考えにくい」と判断されます。表1ではほとんどの変数についてP値が0.001未満であり、これらの変数間には統計的に有意な関連があると判断できます。それでは、居住人数の係数にご注目ください。0.25となっていますが、これは、居住人数が1人増えると、1か月の電力消費量が0.25ギガジュール(GJ)注3増えることを意味します。他にも、戸建住宅は集合住宅よりも0.13GJ電力消費量が多いというように結果を読みます。さて、ペットの飼育と電力消費量との関係はどのような分析結果だったのでしょうか?「ペットのために冷房する」世帯は、「ペットを飼育しない世帯」と比較して、1カ月の電力消費量が0.17GJ増加する結果となりました。居住人数が1人増加した場合の増分(0.25GJ)よりは少ないものの、戸建住宅に住むことによる増分(0.13GJ)より多くなっています。一方、ペットを飼育しているが「ペットのために冷房はしない世帯」の係数は0.01GJとなりました。ただし、そのP値は0.60と大きく、「ペットのために冷房はしない世帯」の電力消費量は統計的に有意な関連はないものと判断できます。

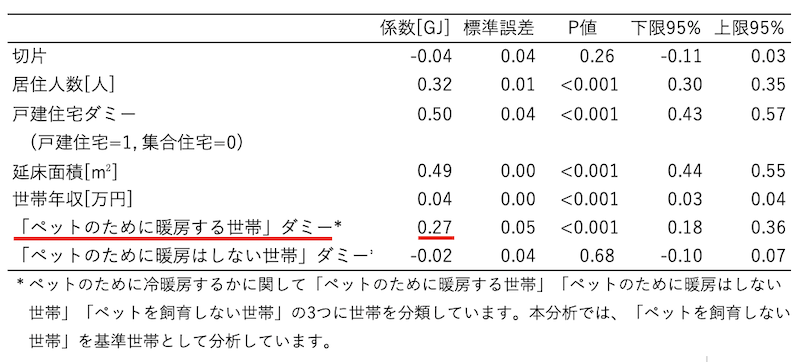

次に、「表2」に2021年冬季の全国の回帰分析結果を示します。「ペットのために暖房する世帯」では、「ペットを飼育しない世帯」と比較して1か月の電力消費量が0.27GJ増加することがわかります。

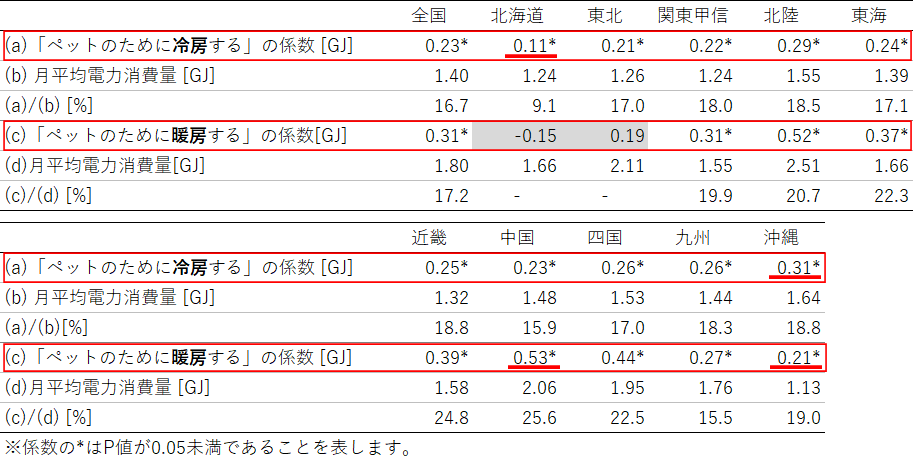

最後に、「表3」に2017~2021年の5年間のデータを用いた分析結果のうち、地域別の「ペットのために冷房あるいは暖房する世帯」での夏季と冬季の電力消費量の増加についてまとめました。

ペットのために冷房する世帯はペットがいない世帯と比較して、夏季の1か月の電力消費量が0.11GJ(北海道)~0.31GJ(沖縄)多くなっています。また冬季は、ペットのために暖房する世帯は1か月の電力消費量が0.21GJ(沖縄)~0.53GJ(中国)多くなることがわかりました。これはそれぞれの地域の夏季の電力消費量の9~19%、冬季の16~26%にも相当します。

北海道と東北では冬季の分析で有意な関連はありませんでした。国内の寒い地域代表とも言える北海道と東北で有意な関連がみられなかったのは、意外に感じられるかもしれません。この研究ではこれ以上の分析をしていないため、推測になりますが、北海道や東北では、暖房のエネルギー源として灯油が多く使用されます。このことが影響して電力消費量だけを用いたこの分析では有意な関連がみられなかった可能性が考えられます。

この研究は、夏季と冬季の電力消費量に限定した分析ですが、今後は、灯油やガスの消費量や、夏季と冬季以外の中間期の影響についても分析を進めます。本研究は、私が所属する社会システム領域のディスカッションペーパーとして発表しましたが、発表後、所内だけでなく新聞社からも問い合わせがあり、想像以上に多くの方からの反響があって驚きました。ペットを飼育している人には、強い関心を持って受け止められたようです。

昨今の夏は大変暑く、ペットのために冷房したくなるのも当然です。一方、気候変動問題へ対応することも喫緊の課題ですから、ペットのために冷暖房しつつも、なるべくエネルギー消費量が少なくなるような工夫を進めることが大切です。たとえば、家族不在時にペットのために冷暖房を使用する時は、ペットに狭めの部屋に入ってもらい高効率エアコンを使用する、さらには、夏季は遮光、冬期は太陽光を利用するなどして、室内の温度上昇や低下を防ぐといった比較的簡単に取り組める工夫もあります。また、簡単にできることではありませんが、断熱性の高い住宅を選ぶといった対策も有効です。ペットを大事にしながら、省エネ対策にも取り組んでいただきたいと思います。

注1)調査を実施後に、集められた調査票の整理や必要な検査・作業を実施した後に作成される調査結果の集計の元となるデータを個票といいます。誰もが利用できる調査結果は、個表をもとに集計されたものですが、個表は個々の回答結果がわかります。そのため、公開されていない分類で調査結果を再集計することや、個票を用いた分析を実施することで、集約データでは明らかにできない調査結果の特徴を知ることができます。なお、個票を利用するには、所管省庁に申請を行い、使用許可を得ることが必要です。

注2)ダミー変数とは、数字でないデータを回帰分析等で使用する際に、「0」または「1」の数値データに変換したものです。ここでは、住宅の建て方について、戸建住宅と回答した場合は「1」、集合住宅と回答した場合は「0」と変換し、分析を実施しています。

注3)自宅の電力消費量を把握するときに使用されるのはキロワット時(kWh)という単位です。この研究で使用する、GJ(ギガジュール)という単位は、kWh同様エネルギー量を表す単位になります。1GJは約278kWhです。例えば2021年の全国の家庭部門における平均年間電力使用量は、15.03[GJ/世帯]、つまり4175[kWh/世帯]です。