出発点は身近な違和感。より暮らしやすい毎日のために、自分ができること

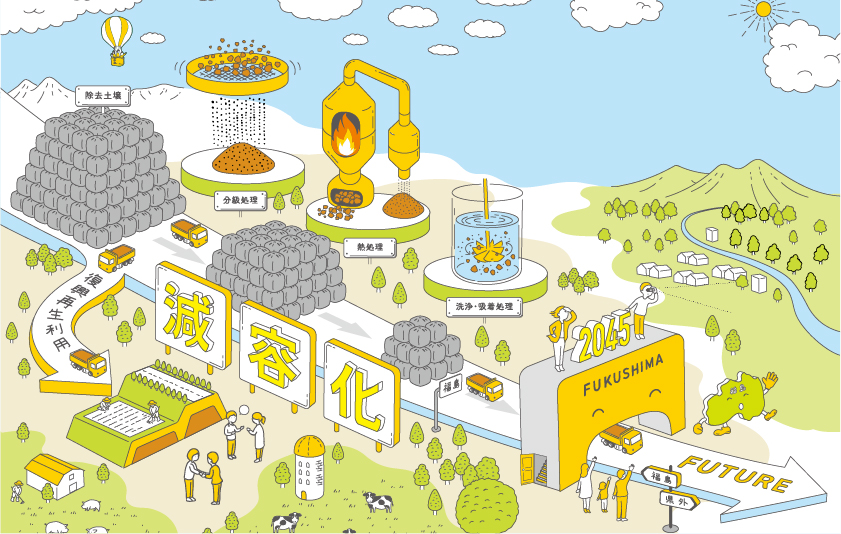

それぞれの地域にあわせた持続可能な産業のあり方について研究している福島地域協働研究拠点地域環境創生研究室の大西悟博士。

今でこそ「サステナビリティ」は多くの人に受け入れられる概念となりましたが、大西さんが「サステナビリティ」という言葉に出会った2000年代前半では、まだ注目する人も少ない状況でした。

しかし大西さんはいち早くその重要性に気づき、「サステナビリティ」をキーワードに研究を展開してきました。

大西さんにこれまでの歩みや研究への思いについて伺いました。

何で坊主じゃなきゃダメなの? 生徒による主体的な議論で校則を改定

——学生時代はどんなことに興味がありましたか?

中高時代はバスケ部に所属し、部活に打ち込んでいました。

その合間にロックもよく聴いていて、お金を貯めてフェスやライブ、野音(日比谷野外音楽堂)に通っていました。

いわゆるロンドン・パンクから、オルタナティヴ・ロックまで、あの時代のロックは一通り聴きました。

この年になると自分でもよくわかるのですが、そのくらいの年代の子どもに大人が本音を話すことって、なかなかないんですよね。

子どもなりにそれを感じ取っていて、何となく物足りなさを感じていたので、本音を歌うロックに惹かれたんだと思います。

——特に印象深かった出来事などはありますか?

中学生の時にみんなで議論して校則を変えたことは、今にもつながる経験だったと思います。

今では信じられないかもしれませんが、平成の初めごろは、男子は坊主と校則で決まっている学校がまだ多く、私の学校も例外ではありませんでした。

私含め、当時の学生たちも当然、なぜ坊主以外はダメなのかと違和感を感じていたわけです。

そんな中、どういう流れかは思い出せませんが、クラスルームで髪型の新たなルールについて話し合いをして、その結果を具体的な代替案にまとめて、学校側に提案しました。

その提案をもとに、坊主でなくてよいと、実際に校則が変わりました。

今考えると、法律も、政策も、条例も、何だって時代が変われば変わることは当たり前なんですが、身をもってそのプロセスを経験したことは、今の自分につながる印象的な出来事でした。

研究も、これと似た側面があります。

みんながうすうす「おかしいな」と感じている仕組みがあったときに、どうすればもっと良くできるのかを色んな角度から考え抜き、提案していくことが、私たち研究者の果たすべき大きな役割だと思います。

研究の原点は、変わっていく故郷の景色に感じた違和感

——大西さんは今、福島県にあった持続可能な産業のあり方についてご研究されていますが、産業に興味を持ったきっかけは何でしょうか?

私は茨城県土浦市の生まれで、大学進学で上京するまで土浦で過ごしました。

私が子どもの頃は、駅前にも多くのお店があって賑わいがありました。

しかし、ファミレスやホームセンター等のロードサイドショップが大きな道路沿いにどんどん出店し、駅前商店街は徐々に活気を失っていきました。

東京のベッドタウンの要素が強まって、地域の文化性は薄まり、画一的なチェーン店に変わっていく過程を間近でみて、違和感を抱きました。

便利になるというプラスの側面がある一方で、東京という大都市に吸い取られていくような感覚がありました。

当時はその感覚はぼんやりとしたものだったのですが、大学で土木工学などを学び、研究を進めていく中で、東京一極集中の背景には、エネルギーや資源、情報といった資本の集中的な投下があるということに気づき、自分の中で違和感の正体が輪郭を持ち始めました。

東京は、魅力的で、活気があり、人を惹きつけるわけですが、それを維持するには、エネルギー・資源、情報を強引に配分する必要があります。

茨城県や福島県はその近郊部として、その配分を支えるのに必要な機能を担っているともいえます。

強引な配分を可能にする社会インフラが整備されることで、場所性から切り離された画一的な地域が増えていっていると気づきました。

それを理解したうえで、本来の地域らしさを加味した、イキイキと気持ちよく暮らす方法を考えることもできると思います。

そのためには、地域のかたと話していくことが大切です。私は、エネルギー・資源、情報を扱う産業という切り口から、その貢献をしたいと考えています。

リアルなまちづくりに初めて携わった大学時代

——もともと産業そのものというよりも、地域のあり方に関心をお持ちだったのですね。

大学時代にはまちづくりに関する団体を立ち上げられたとお伺いしましたが、どのような活動をされていたんでしょうか。

「日本橋学生工房」という、地元のみなさんや企業、行政などと連携して、今後の日本橋地区のあり方を考える学生団体を立ち上げ、初代代表を務めました。

さきほど述べたような東京への課題意識があったので、その本丸に飛び込んでみようというのが、活動を始めたきっかけでした。

しかし、実際に活動を進める中で、東京にも地域らしさ、人間らしさがかなり色濃く残っていることがわかり、やはり頭で考えていてもわからないことが多いなぁ、と実感しました。

日本橋川の周遊や、人間の感覚や動きにうまく適合する街区の提案などをおこない、その中のいくつかは実践に結びつけることもできました。

座学ではなく、地域のみなさんや企業の担当者などと実際にやりとりしながら、リアルな地域の課題に初めて取り組んだのは初めての経験で、その後の人生に大きな影響がありました。

本当に楽しい経験で、日本橋の皆さんには、心から感謝しています。

そして、日本橋学生工房は今も後輩たちが立派に活動を続けていて、昨年20周年を迎えました。

20年前に地域のみなさんと考えた将来像の一部が実現しつつあり、とてもうれしく思います。

日本橋学生工房での経験から、地域づくりの時間感覚を掴むこともできました。

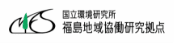

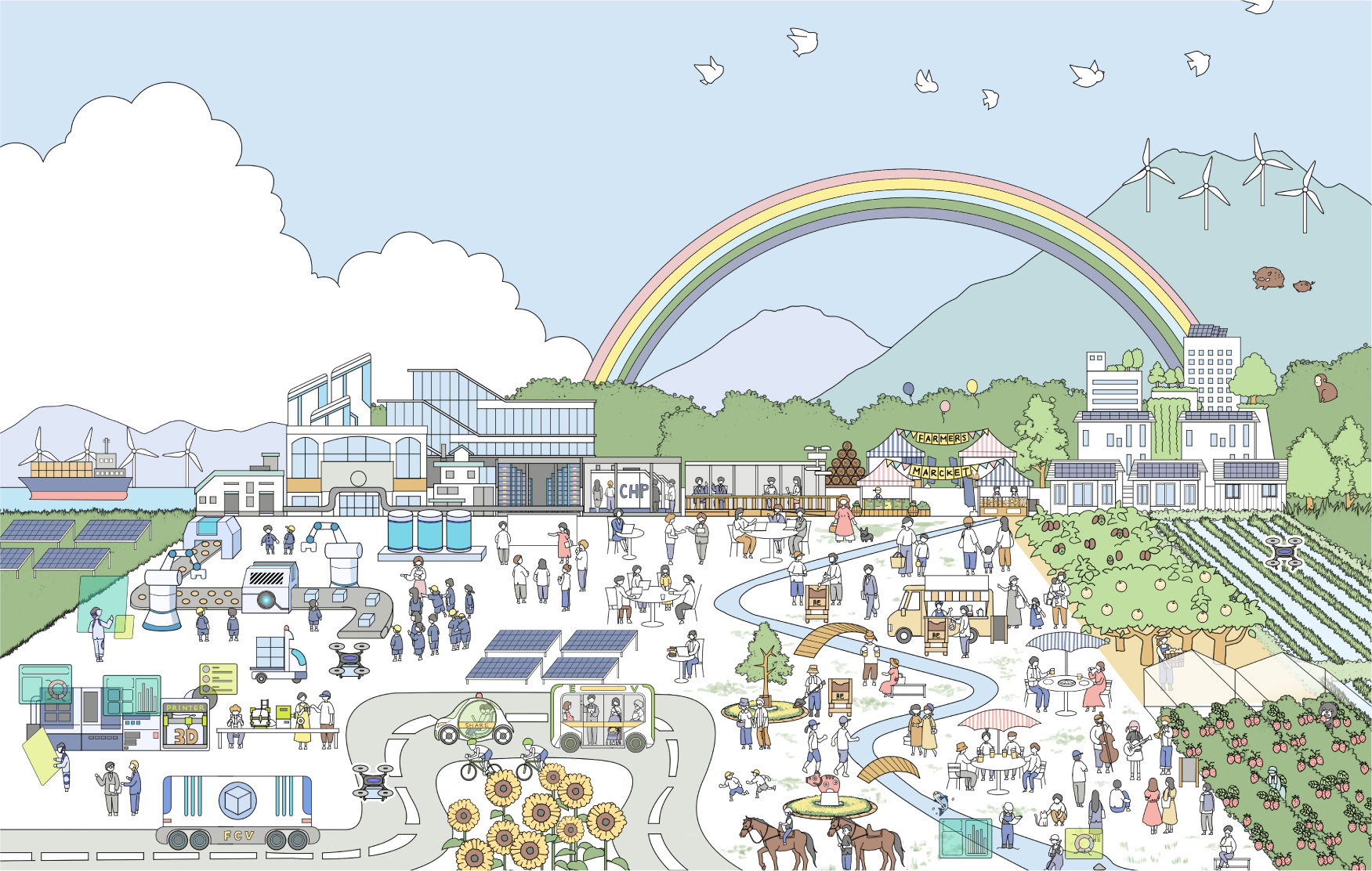

私が今研究を行っている福島では、2045年に中間貯蔵施設は使用期限を迎え、カーボンニュートラルの目標達成は2050年に設けられています。

そう考えると、まさに「今」の研究や実践が将来を左右すると実感しています。

ですので、福島の研究は、「今」本腰を入れて、それを継続することで、将来をつくりあげる支援をしていきたいと考えています。

環境問題をひもとく鍵は地域の主体性

——大西さんは地域社会だけでなく、環境とも調和した産業のあり方を探っていらっしゃいます。環境問題にも昔から関心が高かったのでしょうか。

元々「環境問題」というカテゴリーそのものに興味があったというわけではありませんでした。

地方の画一化や東京一極集中への違和感に端を発し、地域をより良いものにするためにはどうすべきかを考え、色々な取り組みをしているうちに、環境の問題に行き着きました。

今の研究につながる直接の転機となったのは、やはり東日本大震災でした。

震災直後の報道では、エネルギー政策があまりに単純化して語られて、場所性の問題にはあまり関心が払われていない印象があり、その違和感が今の研究につながったと思います。

私が今研究しているテーマの一つでもある再生可能エネルギーは、地域ベースで考える課題です。

しかし、電気は一度、送電網につなぐと、あらゆる場所であらゆる力に変換できるという特性を持ちます。

電気を生み出す場所と使う場所が遠く離れてしまうという問題が生じやすく、場所性の乖離が地域づくりでは課題になります。

グローバルな「環境問題」という大きな枠組みで捉えてしまうと、見えなくなってしまうことも多いですが、エネルギー政策などの問題は地域性・場所性と深く関わるものです。

地域が主体的に関わることが何より大切だと感じています。

私の研究対象は、一般化した架空の都市や人ではなくて、具体的な地域・町・企業などで、実際に人が生きて、働いて、生活している場です。

それぞれの現場で求められることは何かを真摯に考え抜き、それに基づいた研究テーマを考えることで、机上の空論ではない、現実的な提案につながると信じて研究を行っています。

サステナビリティの重要性にいち早く着目

——地域によって抱えている課題はさまざまだと思いますが、どんな切り口からアプローチしていますか。

私は「日本橋学生工房」の活動と、その参考に学んだ国内外の先進事例とキーパーソンとの対話を通じて、地域の問題をひもとく手がかりは「サステナビリティ」だと考えるようになりました。

今でこそサステナビリティは一般化していますが、私が修士の学生だった2000年代前半はまだあまり知られている言葉ではありませんでした。

しかし、地域をより暮らしやすいものにするカギは、「サステナビリティ」にあると確信し、日本にも導入すべき概念だと感じました。

そこで、修士論文ではレビュー論文を執筆することにしました。

日本ではまだ全く馴染みのない概念だったので、まずは歴史をひもといて、概念として整理する必要があると痛感したためです。

しかし、日本と西洋では文化や自然観の下地が全く違うので、思った以上に苦戦しました。

上っ面の輸入でわかったつもりになるのではなく、日本の土地に合わせた概念としてきちんと整理する必要があると感じました。

そういう意味で、明治時代に西洋文明の輸入・翻訳に努めた先人たちの苦労を追体験しているような感覚もありました。

さらにそれを地域の産業のあり方に活かすことを目指すとなると、まだ半ばです。

地域固有性と一般性・原則をみいだすことの両方を念頭に置きつつ、地域の産業のあり方を考えていきたいです。

そして、地域をよく知る方々、多様な経験や感覚をお持ちの方々と対話と協働を重ねることが重要だと考えています。

研究者としてのやりがいと歯痒さは表裏一体

——大西さんは修士号取得後NPOに就職された後に、社会人という立場で博士号を取得され、国立環境研究所の特別研究員に着任されました。

一度は離れた研究の道を選んだ理由はなんですか。

私自身は、知識や経験を蓄積して、アウトプットするのが得意だと感じていて、それを一番発揮できるのは研究者だと思ったからです。

色々な情報を加味して総合的な提言をできることは研究者ならではの良さだと思います。

しかし、最終的に判断するのは企業や行政、地域の方々ですので、逆にいうと提言止まりになってしまうという歯痒さはあります。

私たち研究者側の提言に耳を傾けてもらい、意思決定の参考にしてもらうために、やはり日頃から自治体や企業など、さまざまなセクターとのコミュニケーションが重要だと感じています。

私自身、研究一筋というわけではなく、ここまでの道のりは一本道ではありませんでしたが、その経験がいろんな人とコミュニケーションをとる上で生きていると感じています。

また、地域でのコミュニケーションは楽しい一方、時間がかかりますし、関われる地域は限られてしまいます。

その中で、一般性・原則を見出し、他の地域に活用することが重要で、そこは研究者のもう一つのやりがいです。

そのためには、地域づくりの研究者とのコミュニケーションが大切ですが、だいたいそういう方々は、研究室にじっといるタイプではないので、腰を据えて話す時間が少なくなってしまうのは歯痒いですね。

より良い将来像を描き、目の前のことを一生懸命に

——最後に、地域のまちづくりに興味がある若い世代にメッセージをいただけますか。

まずはやってみることから始めるとよいと思います。

そこから、少しずつより良い将来像がみえてくると思います。

それを周りの人や地域の方々と共有することが大事です。

特に地域づくりに関しては、一人だけで目標を持っていてもうまくいきません。

地域に関わる人たちと共有できるビジョンを描き出すと、そこから自ずと次にやることが見えてきます。

それさえできてしまえば、あまり目標にとらわれすぎず、各々、目の前のことを一所懸命やり、その成果を持ち寄って、地域で共有し、さらに自分にできることをする。 その一連の流れがよりワクワクする地域の将来を作る原動力になると思います。