「Csはフレイドエッジサイトにぴったりはまって出てこなくなる」って本当ですか?

東京電力福島第一原子力発電所事故により東日本の広い範囲が放射性セシウム(Cs)に汚染され、健康影響が懸念されてきました。特に土壌が汚染され、農作物経由で人が摂取し被ばくし健康被害が発生する可能性を憂慮し、多くの人の関心を引いたのでしょう。

大気に放出された放射性Cs は雨により地表に降下し、速やかに土壌に吸着され、長期にわたり土壌に留まっています。

これは原爆実験後の核分裂生成物の移動に関する研究などからもよく知られた事実です。

今回の原発事故後の研究でも、放射性Csは水によっては移動しないことが明らかになっており、それは土壌を構成する特定の鉱物(黒雲母変質鉱物のバーミキュライトが典型例)、さらにその中のフレイドエッジと呼ばれる層状粘土鉱物の末端が広がった構造の中にCsイオンがピッタリ収まるサイトがあることがその原因であると説明されています1)

FRECC+でも「なぜセシウムは粘土に強く吸着されるのですか?」について解説しました2)。

多くの読者に関心を持って読まれた記事であり、特に技術者や研究者の方々にとって興味深い内容だったのではないかと思われます。

「Csは粘土鉱物中にあるフレイドエッジサイトという場所にぴったりはまるサイズなので一度はまると出てこなくなる」という説明は分かりやすく、多くの人はそれ以上の疑問を持たないかもしれません。

しかし、Csの特異吸着に興味を持たれた若い研究者には、この背景を理解していただきたいと思います。

Csは環境中ではイオンとして挙動します。

イオンとしての挙動は、高校の化学の知識で十分に理解できる比較的単純な数式で表現可能なイオン交換理論で記述できます。

本記事では、一般読者ではなく、あえてこの分野に興味を持ってくれた初学者を対象に、材料科学の観点からCs吸着について説明したいと思います。

研究者は文献を読んで調べることから研究を始めますが、文献に書いてあることが本当かどうかは自分で判断しなければいけません。

そのためには基礎知識が必要です。研究に取り組む際にはまずは基礎理論から現象を考え、理論と合わないことを見つけたときこそ新しい発見につながります。

本記事では、Cs吸着にまつわる事例を取り上げますが、除染のための応用研究にとどまらず、このような基礎研究の発展に必要なプロセスを学ぶ機会でもあるので、基礎から考えることの重要性について理解していただければと思います。

「Cs吸着はイオン吸着です」から考えること

Csはイオン性物質であり、水溶液でも固体でもCs+として存在します。

固体の中にCsが存在するときは、必ず等価のマイナス電荷が存在します。

等価のプラス電荷とマイナス電荷が対になって存在することは電荷中性の原理と言いますが、自然界の大原則の一つです。

よって、Csが吸着した物質を水(イオンを含まない純水)でいくら洗ったとしてもCsは理論上「絶対に」出てきません。

放射能汚染の研究では、Csの吸着しやすさを測定するため、Csが溶解した溶液に、何らかの固体 を添加し、Csの固液間での分配を測定し、固体中のCs濃度と溶液中のCs濃度の比(固体中のCs濃度/溶液中のCs濃度)を「分配係数」として表現されることが多いです。

分配係数をWikipediaで検索すれば本来の定義が分かりますが3)、イオン吸着に本来使用する概念ではありません。

しかし、この分配係数を前提とすると、Cs吸着した固体を水に入れたら、固液間で分配係数を再現するように固体から溶液にCsが溶解するはずです。

分配係数はこのような「注目する成分が常に固液間で一定の比率となる」分配現象を起こす物質に使用される概念ですから、当然の推測です。

電荷中性の原理から考えると出るわけがないのに、果たして出てくるのでしょうか?

実験をして出てきたら、それは自然界の大原則に反しているのですから、新発見、あるいは何かを見落としているか、もしくは何か間違えているはずです。

別の観点から考えてみます。

異なるCs濃度の溶液に固体を入れて、溶液中のCs濃度変化からCs吸着量を求める実験はよく実施されるものです。

横軸をCs濃度、縦軸を吸着量にして吸着挙動をプロットします。

その傾向をラングミュアー、フロインドリッヒ、あるいはBETなどの吸着理論式にフィッティングされることがほとんどです。

しかし、先の分配係数もこれらの吸着式も、イオン吸着を対象にしたものではありません。

Wikipediaを検索してもイオン性吸着に適用できる事例は記載されていません。

化学の立場からあえて言えば、本来は適用できない概念を誤ってCs吸着に適用している、ということになります。

もしかしたら工学分野では伝統的にずっとそうしてきたからという理由で、原理的には適用できない理論で実験データを解釈しようとしてきたのかもしれません。

それでも世の中は回っている(卒業でき論文も書ける)のですが。

原発事故後の放射性Csによる汚染において考えるべき要点

多くの研究と現実とのギャップがあることは、文献1)でも適切に説明されています。ここでもう一度まとめておきます。

低い濃度

まず、事故により放出されたCsはとても低濃度であるということです。1 gのCs-137は3.2 T(1012)Bq/kgです(測定される半減期から計算できます)。日本では食品中のCs-137の制限値は100 Bq/kgとされていますが、重量にすれば100/3.2T = 3.1×10-11g/kg (31pg、ピコグラム)です。

Cs汚染を引き起こした雨水中のCs-137濃度を試算してみます。

・事故後、避難対象となった地域は1 mSv/y以上ですが、

・公開されている情報4)からこの時の表面濃度を5万Bq/m2とすると1.6×10-8 g/m2で、

・もしCsが表層1 cmに留まるならば(土の密度を1.6 g/cm3とすると厚さ1 cm×1 m2は16 ㎏)、1.0×10-9 g/kg (7.3×10-12 mol/kg)になります。

・放射能汚染は事故後の何度かの雨により発生しましたので、汚染期間の全降水量を10 mmとすると、1 m2あたり10 Lの降雨となるので、全量吸着して1.6×10-8 g/m2になったとすると、雨水中の濃度は1.6×10-9 g/L (1.2×10-11 mol/L)です。

しかし、Csの吸着メカニズムをこのような濃度で研究している事例は極めてまれです。

このような低濃度では通常は計測不能なので、高濃度で実験を行い、低濃度での現象を推定しています。

よって、解釈は、実験結果が低濃度でも当てはまるかどうかを考察しなければいけないことになります。

何桁も濃度が異なる実験結果が果たして現実を説明していることになるのでしょうか?

ぜひ、文献を調査する際には心にとめておいてください。

ちなみに、事故後、炉心溶融を起こした原子炉の冷却のために海水が投入され、原子炉地下構造物は炉心からの水と海水との混合溶液に曝されましたが、この時のCs濃度は1×10-6 M (mol/L)オーダーとされています5)。 なお、核分裂生成物としてのCsには様々な同位体が生成しており、Cs-137とほぼ同量のCs-133(安定同位体)、半分のCs-135、一桁少ないCs-134も含まれます5)。

吸着速度

放射性Csは降雨によりもたらされました。

ということは、汚染はごく短時間のうちに、雨水が流れる条件で発生したということです。

しかし、吸着実験はより長い1日から数か月での平衡状態で行われています。

これも現実を表しているのでしょうか?

極低濃度での吸着

低濃度のCsの挙動を調べるには、放射性同位元素であるCs-137の試薬が有効です。

放射線計測は極めて高感度だからです。個々の原子核の放射壊変を検出できるほどです。

ただし、Cs-137の試薬は、物質量としては圧倒的多量の安定Csを混合してあります。

例えば、1 MBq/5 mL (200 MBq/L、4.6×10-7 M)という試薬を購入できますが、0.05 mg/g (3.8×10-4 M)のCsCl溶液が担体となっています。

これは容器の素材にわずかでもCs選択性があれば、Csは全量が容器に吸着してしまうからです(理論式で証明できます)。

ということは、Cs単独であれば、特別なことを考えなくても、雨水のCsや環境に放出されたごく低濃度のCs-137は当然、土壌に吸着されるということになります。

競合イオン

雨水には海水からの塩分が含まれています。

雨水は海水を希釈したようなものです。

海水にはNaが5×10-1 M、Kが1×10-2 M、Csが2×10-9 M含まれていて、雨水ではその1/10,000倍程度とすると(気象条件により変化しますが、汚染が発生した時は海風で海塩が比較的多く飛来したと思われます)、Naは1×10-5 M 、Kは1×10-6 M 、Csは2×10-13 Mになります。以前の記事2)でも説明したようにKはCs吸着と競合しますので、前記の1 mSv/yの汚染を考えると、1.2×10-11 mol/L のCsに対して、1×10-6 M と5桁高濃度のKがCs吸着を阻害していたはずです。

NaもKほどではありませんが、やはりCsの吸着を阻害します。

それでも、Csは土壌に吸着して動かないわけですから、何か理由があるはずです。

イオン交換理論による吸着挙動の解析

Cs吸着の実験を中性分子などに適用される先述の理論にフィッティングさせる研究は多いのですが、それが不適切であるとすると、どうすればよいのか?

Csはイオン吸着しているので、古典的なイオン交換理論で挙動が記述できます。

必要な材料定数は、陽イオン交換容量(CEC)とCsイオン選択係数です。

Cs吸着はイオン交換であり、Csが固体に吸着するということは、等電荷の別のイオンが放出されるということです。

イオン吸着は何らかのイオンと常に競合します。

Csイオンは他のアルカリ金属イオンと主に競合し、吸着されやすさをイオン選択係数と呼びます。

Cs吸着挙動を記述する数式について解説します。

吸着体をX--とし、イオンAとCsが交換する反応を式(1)に示します。

![Cs^++X--A\xleftrightharpoons[k_A]{k_{Cs}}A^++X--Cs](../assets/images/genba/genba202501_image1.jpg)

![Cs^++X--A\xleftrightharpoons[k_A]{k_{Cs}}A^++X--Cs](../assets/images/genba/genba202501_image4.jpg)

吸着材X--へのCs+吸着速度は、X--AへのCs吸着(A脱着)反応速度と、X--CsへのA吸着(Cs脱着)速度の差になります(式(2))。

それぞれの速度は、反応速度定数に構成要素の濃度を乗じたものとなります。

A+イオンに対するCs+イオンの選択係数KCs/Aは式(3)で定義されます。

[ ]はモル濃度を示し、吸着材ではmol/kg、溶液ではmol/Lの単位を持ちます。

先にCs吸着は「分配係数」で表現されることが多いと書きましたが、Cs選択係数と分配係数Kdとの関係を式(4)に示します。

現実のCs吸着は、多量の競合イオンAが存在する中で、少量の吸着が起きることになります。

したがって、Cs吸着量が少ないとすると、[X--A]はCs吸着前後で実質的に変化しません。

Cs選択係数も一定であるので、分配係数Kdは溶液の競合イオンAの濃度に反比例することが分かります。

つまり、分配係数は実験条件に依存する測定値であり、材料定数ではないことが分かりますし、前述のようにCs汚染は多量のK存在下で起きていたので、分配係数は適切なKの存在を仮定して測定しなければ現実を反映しないことになります。

現実のCs吸着は種々の化学組成の溶液から起きます。

その時、競合するイオン種ごとにCs選択係数が分かっていれば、任意の化学組成の溶液からのCs吸着量を式(5)により求めることができます。

理系の学生みなさんならば容易に理解できる範囲、のはずです。

しかし、これがどう役に立つのかは専門的な場面にならないと分からない話ですし、反復練習しないと使いこなせるようにはなりませんが、実験では容易に実施できない条件でもCsを含有する溶液からCs除去する挙動を予測できます6)。

以下のバーミキュライトの脱着の説明で重要になりますが、Cs吸着量には競合イオン濃度とのモル濃度比とCs選択係数の比が重要になります。

式(5)によると、競合イオンとの濃度比([A+]/[Cs+])に比べCs選択係数(KCs/A)が十分に大きい場合は分母が小さく1になるので、Cs吸着量はCECに近くなり、逆の場合は、Cs吸着量は小さくなります。

一般に、粘土鉱物のKに対するCs選択係数は10~100程度のオーダー、大きくても1,000程度です。

海水ならば[K+]/[Cs+]は100万になるので、CECが1 eq/kg(1荷のイオンならmol/kg)としても、Cs吸着量はCECの1,000分の1程度になるはずです。

あくまでも理論によればということです。

理論に合わない!

実際の実験結果に理論を応用した例を二つ紹介します。

一つは、Csを含有する溶液からCs除去をする事例7)で、もう一つはフレイドエッジサイトに関わるもの8)です。

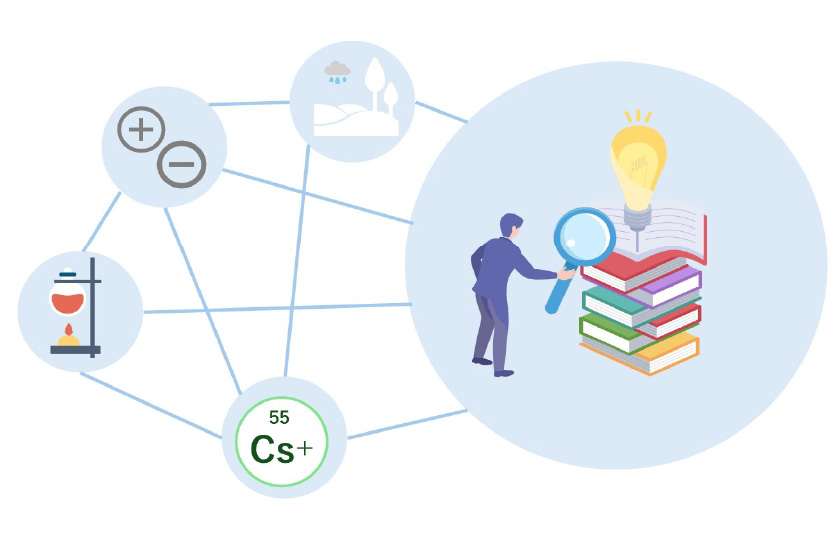

原発事故後、放射能汚染した廃棄物が発生しています。

福島県外に最終処分するため減容化が進行中で、中間貯蔵施設内の溶融炉で可燃性廃棄物の焼却残渣が処理され、溶融飛灰にCsが濃縮しています。

このCsは水溶性であるため、飛灰を水洗し、溶液に移行したCsを吸着材で濃縮する試みがあります。

図17)は、そのようなCsを含有する溶液からCs吸着材によりCsを選択吸着しようとした際の、吸着材のCs吸着量とCs選択係数の関係を示したものです。

横軸は吸着材の陽イオン交換容量(CEC)に対するCs吸着割合です※1。

Cs吸着率が小さくなるとCs選択係数が大きくなっています。

先のイオン交換理論では、Cs選択係数は材料定数として扱いました。

しかし、同じ吸着材でもCs吸着率によりCs選択係数は変化しました。

実験がおかしいのでしょうか?

Cs吸着材が均質であれば理論通りの挙動をするはずですが、理論と合わないということは材料が理想的なものではないという可能性を示唆します(理論が正しければということですが)。

もし、Cs吸着材のCs吸着特性が異なるサイトが複数あったとすると、Cs吸着は当然ながら、Cs選択性が大きいところから起きるはずです。

つまり、Cs吸着量が小さい条件では、よりCs選択性が大きいことになります。

この測定事例は、あるCs吸着材におけるCs選択性が異なるサイト数の分布を示しているものと解釈できます。

理論と実験が合わないという現実を前にして、その理由を推定するのは研究の面白さです。

理論を勉強するには受験勉強の時と同じく相応の努力が必要ですが、一旦分かれば、自分の研究結果が別物に見えるかもしれません。

※1 このCECに対するCs吸着率とCsイオン選択係数の関係は、イオン交換理論に慣れるとごく自然なものなのですが、イオン交換理論により吸着現象を考えたことがない研究者にとっては理解が困難であると思います。この分野の経験者にとっては違和感を感じると思いますが、基礎理論から自然に導かれる内容であり、初学者の方には双方の立場を理解したうえで、自分の研究方針を考えてもらえればと思います。

次に、Csを特異吸着することで有名なバーミキュライトへのCs吸着実験の事例を紹介します。

日本語でバーミキュライトというと、通常は園芸用の焼成したバーミキュライトになりますが、焼成によりCs吸着性は失われます。

実験では焼成していないバーミキュライトを用いました。

以下は福島県田村郡小野産蛭石の写真です。

花崗岩中の黒雲母が変質※2したもので、加熱すると写真のように膨潤します。なるほど、蛭石です。同様の実験は多くありますが、できるだけ現実の汚染条件、すなわち低濃度のCs、Cs吸着と競合するKを考慮しました。

写真 福島県小野産蛭石(先崎蛭石採石所提供)と加熱による膨潤

※2 岩石の変質、あるいは風化とは、地盤内において、水と熱により、もともとあった岩石中の鉱物が異なる鉱物に変化することを言います。日本では地下の温度が大陸よりも比較的高く、岩石を構成する種々の鉱物、輝石、長石、雲母などがそれぞれ含水鉱物に変化していきます。生成するのは粘土鉱物やゼオライトなどになりますが、これらの変質/風化鉱物がCs吸着には重要となります。

表18)は種々の層状鉱物へのCs吸着試験の結果です。

バーミキュライトは南ア産で2ロットを試験しました。

多くの試料でCs交換容量は0.1~0.4 mmol/g (mol/kg)でした。

同じバーミキュライトでもK置換(K化バーミキュライト)してしまうとCs交換容量は数分の1に減少します。

詳しい説明は省略しますが、同じ骨格を持っていても層間に存在するイオンによりCs吸着特性は変化するということです。

また、阿武隈川の砂利のCs交換容量が南ア産のバーミキュライトと同等であることは驚きです。

X線回折分析や偏光顕微鏡観察を行ってもバーミキュライトは見つかりませんでした。

現実の吸着は、先述のようにK濃度が高い条件で起きたので、実験可能な範囲のK/Csモル濃度比1,000で吸着実験を行いました。

Cs濃度1 µMというのはCs-137を使用して現実的に実験できる最低濃度になります。

そうすると、鉱物ごとにKの影響度が全く異なることが分かりました。

金雲母は比較的大きなCs交換容量を示しましたが、K共存化では全く吸着しませんでした。

阿武隈川砂利はK共存下でも最大のCs吸着を示しました。

この川砂利をコンクリートに混入すると、Cs浸透が顕著に遅延することが分かっています9)。

いったん吸着したCsを放出しないことが原因と考えられます。

全Cs+交換容量はCsCl溶液で測定。特異Cs+交換容量は1mM-KCl + 1 µM-CsCl溶液で測定。

前項でイオン交換理論の紹介をしましたが、Cs吸着はCECとKCs/Aで表現でき、競合イオンの影響は式(5)で説明できることを示しました。

表1のCsCl溶液で測定した全Cs+交換容量がCECです。

Csに対して1,000倍濃度のKClを混合した溶液で吸着量を調べたのが、特異Cs+交換容量です。

1,000倍のKにより、バーミキュライト1,2で、吸着量はそれぞれ3%と2%に減少しています。

式(5)を用いて、Kに対するCs選択係数KCs/Aを計算してみると、阿武隈川産砂利粉砕物が最大となりました。

Csを特異吸着し、いったん吸着したら放出しないとして有名なバーミキュライトよりも、バーミキュライトが顕著には検出されない川砂利のほうが大きなKCs/Aを示しました。

学会の場でも、バーミキュライトを含む骨材を用いたコンクリートであればCsは溶出しにくくなる、というような意見を聞きますが、それは耳学問による思い込みかもしれません。

Csはイオン交換であるという説明はなされているのですが、イオン交換に適用すべき理論で解析し、考察しているとは限らないようです。

次に、いったん吸着したCsの脱着状況を表28)に示します。

バーミキュライト1 gに対して1 μM-CsCl + 1 mM-KClの混合水溶液5 mL を加えてCs吸着させ、1 M-KClでCs脱着させた結果です。

15分吸着させ、10分後に脱着させると、1時間後には7.2%が脱着しましたが、24時間では2.8%に脱着量が減り、165時間後には、さらに2.5%に減少しました。

脱着までの時間を長くするとさらに、Csは脱離しにくくなります。

また、吸着時間を長くすると、さらに脱着しにくくなります。

これは以下の理由で驚くべき結果です。

前述のように粘土のCs選択係数はせいぜい1,000ですから、1,000倍高濃度のKが作用すれば、ほとんどのCsが脱着しそうなものですが、わずか7.2%しかCsは脱着せず、しかも時間がたつにつれ、さらに出てこなくなります。

そして、脱着開始までの時間を長くするとさらに出てこなくなり、吸着時間を長くするとさらにさらに出てこなくなります。

つまり、いったん吸着したCsは、時間とともに脱着しなくなります。

イオン交換理論から考えると明らかにおかしいです。

論理的考え方

上記の結果は、バーミキュライトは単なるイオン交換体ではないということを示しています。

その原因は関連文献を調べて推測していくことになります。

すごく単純化すると、イオン交換するはずのCsの吸着の環境条件が経時的に、あるいは先に層間に存在するイオンにより変化するということです。

そしてそれは鉱物の原子配置に由来していると考察は深まるはずです。

しかし、現実には、圧倒的多量のKやNaが存在し、極低濃度のCsでのCs吸着であり、従来の研究の多くは、高濃度Cs条件でのものですし、上記の実験でも現実の100万対1のKとの共存より1,000倍も異なるレベルの結果です。

よって、論文に記載された実験結果が現実で起きえるのかを考えていくことが必要になります。

粘土鉱物への特異的Cs吸着のメカニズムに関する考え方は、イオン交換理論を前提としなくても提示されています。

しかし、存在する基礎理論を適用してみて、説明できないがゆえに理論で想定している前提条件が異なっていると考えた方が美しくないでしょうか?

重要なのは、まずは起きている現象の基本的作用機構を考え、理論的予想を行い、慎重な実験を実施し、その結果をじっくりと解釈することです。

納得できない結果が出てきたら、大発見かもしれません。

もしくは、単なる実験操作上のミスかもしれませんし、でたらめな理論展開かもしれません。

最初の一歩の化学の基礎、高校の化学、とても重要だと思います。

あわせて読みたい

参考文献

- 中尾淳、山口紀子(2022)射性セシウム研究の進展と土壌肥料学の貢献 1.土壌中の放射性セシウム動態研究の進展、日本土壌肥料学雑誌、93, 209-214

- なぜセシウムは粘土に強く吸着されるのですか?

- 分配係数、 ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典日本語版、 最終更新 2022年4月6日 (水) 23:44

- https://www.env.go.jp/chemi/rhm/current/07-02-01.html

- 西原健司,岩元大樹,須山賢也(2012)福島第一原子力発電所の燃料組成評価,JAEA-Data/Code 2012-018

- 山田一夫,田中悠平,小田俊司,遠藤和人(2024)飛灰中のK/Csモル濃度比が飛灰洗浄・吸着濃縮に与える影響の試算、第13回環境放射能除染学会発表会、同要旨集、19

- 山田一夫、市川恒樹、遠藤和人、三浦拓也、大迫政浩(2023)放射能汚染した飛灰洗浄液から Cs 濃縮するための吸着材の性能評価の事例、環境放射能除染学会誌、11, 3-13

- 市川恒樹,山田一夫(2024)バーミキュライトおよび関連鉱物のセシウム吸着特性と吸脱着機構、第13回環境放射能除染学会発表会、同要旨集、18

- 山田一夫、檜森恵大・富田さゆり・市川恒樹(2023)コンクリート構成物へのイオン吸着とイオン浸透の関係、コンクリート工学年次論文集, 45, 484-489

より専門的に知りたい人はこちら

- Sang-Min Park, Daniel S. Alessi, Kitae Baek, Selective adsorption and irreversible fixation behavior of cesium onto 2:1 layered clay mineral: A mini review, Journal of Hazardous Materials 369 (2019) 569–576

- 中尾淳、福島第一原子力発電所事故により放出された放射性セシウムの土壌中での動態と制御因子、地球化学 55,96‒109(2021)

- 市川恒樹、山田一夫、芳賀和子(2022):セシウム吸着剤を用いた放射性セシウム汚染廃棄物の超減容化処理 -イオン交換体とイオン交換反応、環境放射能除染学会誌、10(2),77-96