NEWS新着情報

貝塚市・二色浜の汽水ワンド

2025年7月25日、阪南(はんなん)地区の調査の一環で、貝塚市を流れる近木川(こぎがわ)の河口部と、河口の左岸側に広がる二色浜でS-23の干潟生物調査が行われました。太陽が勢いよく照りつける7月のこの日も、眩しすぎるくらいの晴天でした。

水質ワースト1からの回復!

現在の様子からは想像できませんが、近木川は、環境省の水質に関する調査で1990年代に、全国の二級河川の中で水質ワースト1になったことが二度あるそうです。そのことがきっかけとなり流域に暮らす人々が川に関心を持つようになり、清掃や川の環境を守る活動など、子どもたちを含むたくさんの地元の人たちが自分にできることを一生懸命に行ないました。その結果水質は改善され、近木川はたくさんの生き物が暮らせる場所になりました。

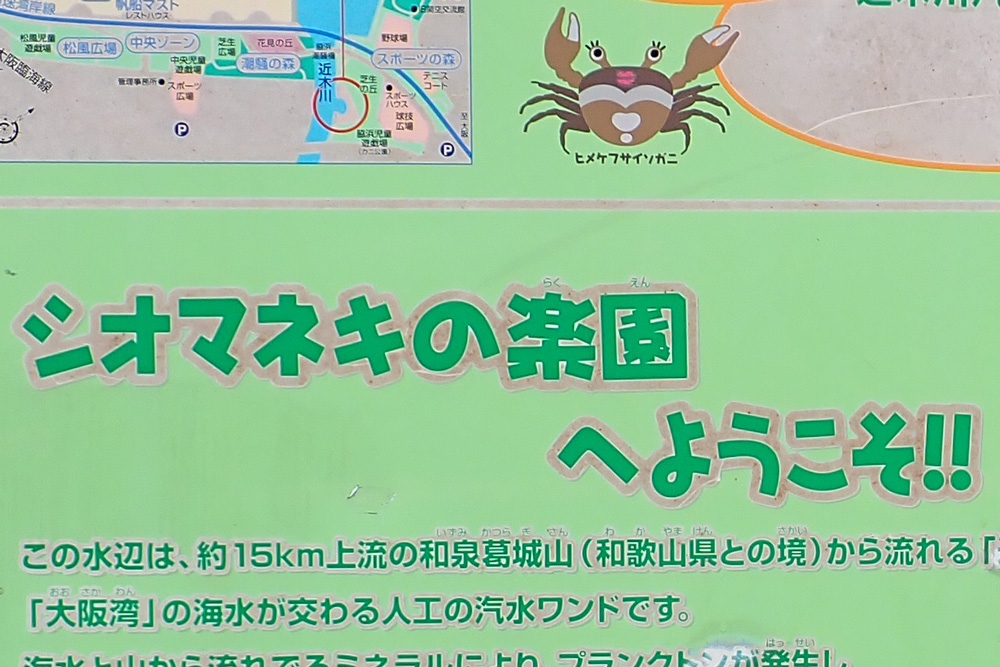

汽水ワンド

近木川の河口付近には干潟再生地(通称:汽水ワンド)があります。自然再生事業として2012年11月に工事が終了し、川岸をポケットのように広げた場所が人工的に作られました。その場所に泥や砂が少しずつ自然に積もって干潟となりました。小規模ですが、ヨシ原もあります。工事から10年以上が経過し、この干潟にもたくさんの生き物が暮らしています。

泥に足を取られる!

近木川の汽水ワンドは河口近く、すぐそこに海が見える場所にあり、水の流れも穏やかです。そのせいかワンドの干潟に降りてみると砂というより泥が堆積してかなりぬかるんだ状態です。一歩すすむたびに足を取られ、思うように歩くことができません。水の中を歩くよりはるかに難しいのです。それなのにいともカンタンにその柔らかい泥のうえを自由に走り回っているカニたちを見ると、羨ましさすら感じます。目を上げるとそんなカニたちの巣穴が無数に広がっているのが見えます。調査員たちは自らぬかるみにどんどんはまりながらカニをはじめワンドの生き物を探し、目を輝かせていました。

注記:あまりに泥がちなため足を取られ安全ではないということで調査日の時点では一般の立ち入りは制限されているとのことでした。

ハクセンシオマネキの楽園

水際からほんの少し離れた陸には大小無数の小さな穴があいています。さまざまなサイズの巣穴のうち、直径10ミリ前後の穴はハクセンシオマネキのすみかでした。ハクセンシオマネキは河口や干潟に生息するカニで、環境省のレッドリストで絶滅危惧II類(VU)と評価されている絶滅危惧種です。体は横長で、オスはハサミが片方だけ巨大化していて(右も左もあるそうです)、その巨大ハサミを一定のリズムで振るダンスをすることで知られています。この調査の時もダンスの真っ最中でした。しかも数百匹くらいいるでしょうか、かなりの数です!個体は小さくてもたくさんのハクセンシオマネキが同じリズムでハサミを振り上げる姿はとても力強く、ずっと見ていたくなる光景でした。

公園の案内板に「シオマネキの楽園」と書かれているのも納得です。

干潟と藻場と

近木川の河口付近の海との境界付近にはさらに自然の干潟もあり、海側にはアマモ場も確認されています。そちらでも丁寧に調査が行われました。どちらも生き物たちが暮らし、育つ環境として大切なものです。

丁寧な調査、本当にお疲れ様でした!

写真のキャプション 金谷弦(国立環境研究所)

参考資料

大阪府:近木川汽水ワンドの取り組み

貝塚市立自然遊学館:近木川干潟再生地 (汽水ワンド)の生きものたち ver.3

環境省:レッドリスト・レッドデータブック