NEWS新着情報

阪南の海で水質調査が行われました

2025年7月23日と24日、阪南(はんなん)地区の海でS-23の水質調査が行われました。梅雨が明けて夏が勢いを増すこの時期に、阪南の海、西鳥取漁港付近に調査員たちが集合しました。

なぜ阪南地区?

S-23プロジェクトの目指す海の「見える化」に向けた開発は、播磨灘、大阪湾をメインフィールドとしています。この二つの海は隣り合っているにもかかわらず、真逆のことで困っています。栄養不足のため播磨灘では海苔の養殖の不作が続いているのに、大阪湾ではむしろ栄養が多すぎるため赤潮や生き物が呼吸できないほど水中の酸素が減ってしまう状態が問題となっているのです。どちらも海水の中の栄養(栄養塩と呼ばれます)の管理が必要とされていて、漁協や市民たちの関心も高く、豊かな海を守るための積極的な活動がなされています。

満潮に合わせて

調査には潮が満ちている時間が好都合とのことで、調べてみるとこの日の満潮時間は朝の4時19分。眠い目をこすりながら、満潮を少し超えた頃を目指して5時過ぎには動き始めます。早朝とはいえ阪南の海辺の空気は生暖かかく、少し息苦しいくらいです。海辺のカキ小屋で集合し、その場で胴長靴やウェットスーツに着替えて装備を整え、検査の器具を準備したら、さあ出発です。

体を張った調査

海まで降りてみると、日陰もなく、暑い。暑いうえに胴長靴を履いているせいで足元が保温されているし、さらに重い荷物もあります。調査機器を入れたクーラーボックスも背負い決して身軽とはいえない状態で、調査員たちは海に入っていきます。海水を採取してフィルターに通したり、薬品を加えたり、保存しながらポイントを移動して作業を続けます。この暑さの中では粘り強さが求められる調査です!でもこの体を張った作業がのちに皆様のお役に立てるデータを支えるのです。

なにを測っている?

この調査では、水温、塩分、pH、窒素やリンなどの栄養塩や有機物の濃度、植物プランクトンの量などを測っているそうです。これによって海水の栄養状態を知ることができるのだそうです。窒素やリンといった栄養塩が豊富なら、植物プランクトンも豊富に増えていて、それはつまり海の栄養が豊富ということになります(増えすぎると赤潮や貧酸素を発生させたりして問題となります)。植物プランクトンは動物プランクトンのえさになり、動物プランクトンはそれより大きな生き物のえさになるからです。

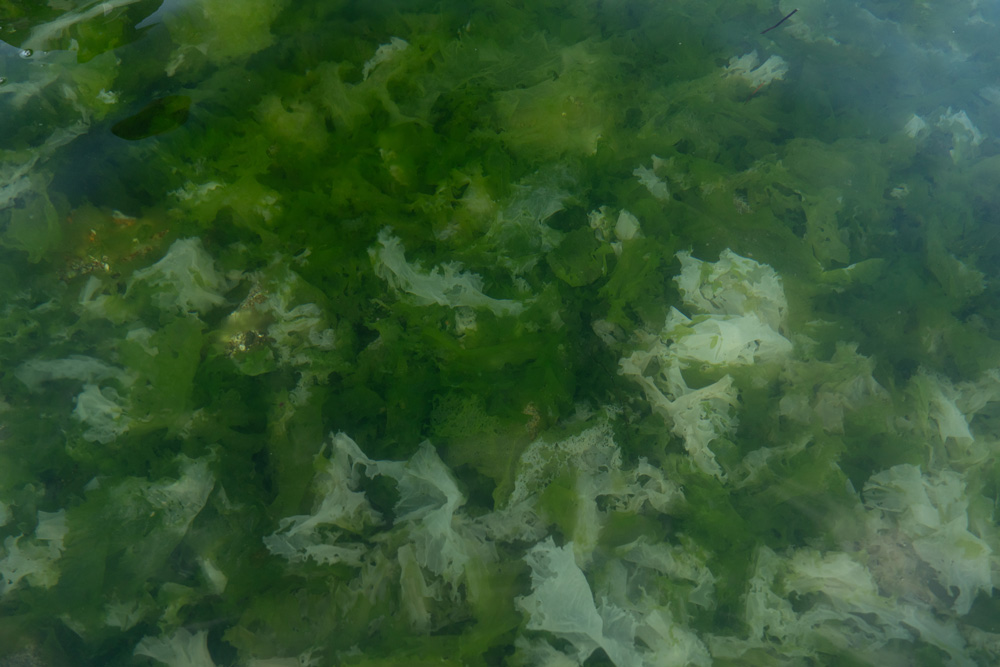

今回の調査での発見

調査しながら移動しているときにアオサが一面に大量発生しているポイントを発見しました。しかも半分くらい白化して腐っていて、少し悪臭も漂っていました。海のコンディションは季節によっても、その時によっても変わっていくことがわかります。

今回の調査は、海の健康状態をよく知り、海に元気になってもらうために大切な調査であることがわかります。

朝早くからの調査、本当にお疲れ様でした!

写真 志賀薫(国立環境研究所)

写真のキャプション 越川海(国立環境研究所)