[�S��]�i173���j ��ژ^�f�ڏ��ɕ\���i1/1)

| |

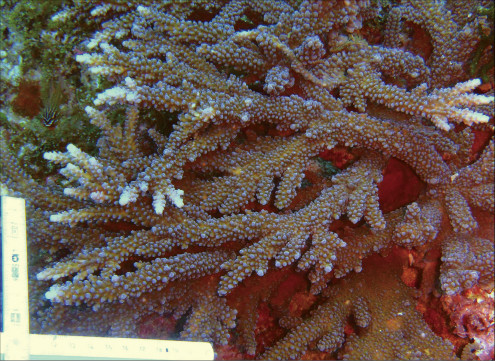

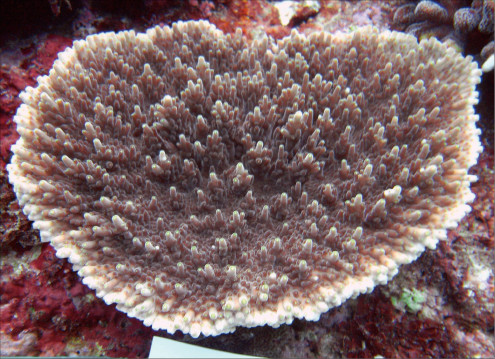

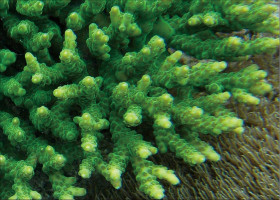

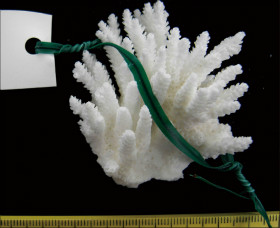

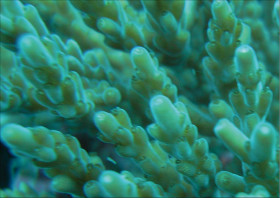

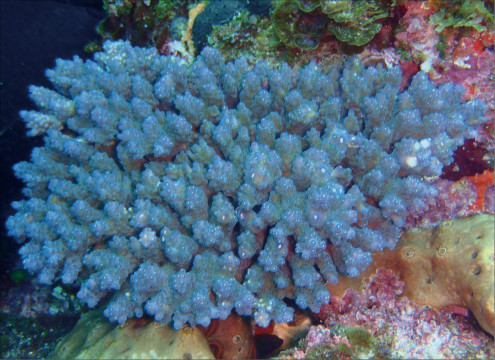

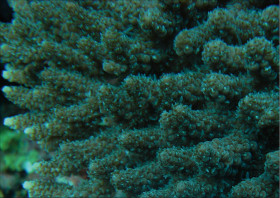

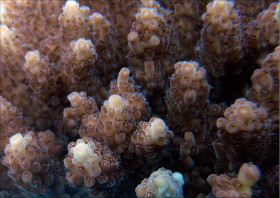

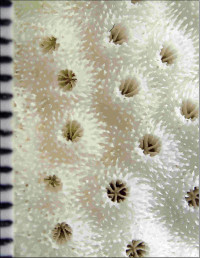

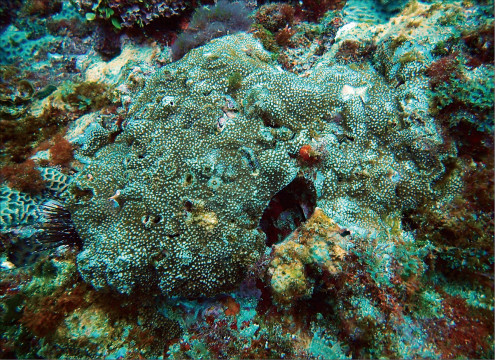

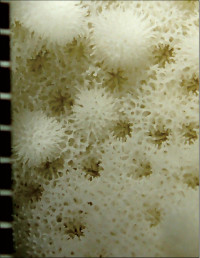

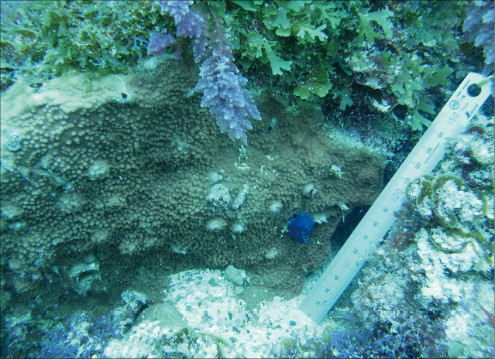

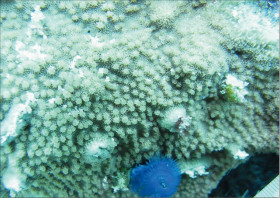

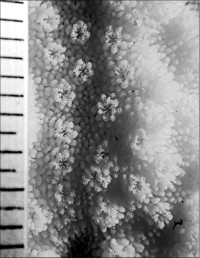

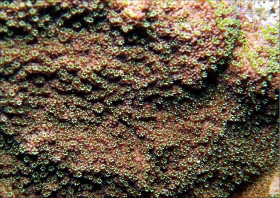

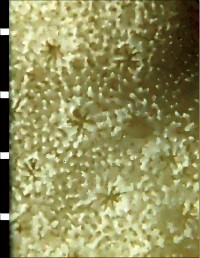

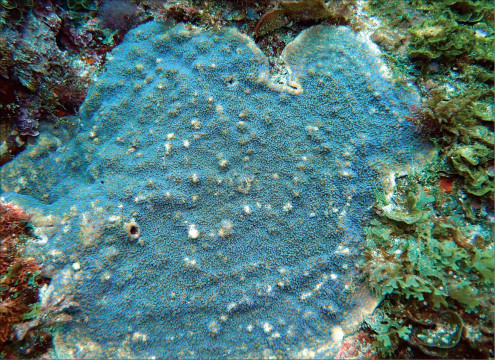

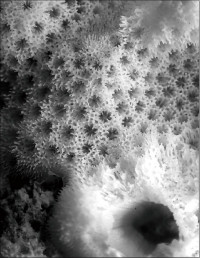

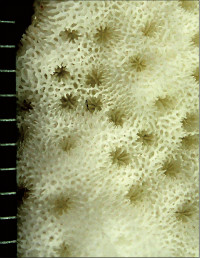

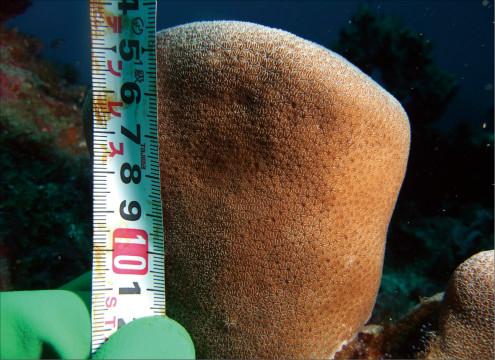

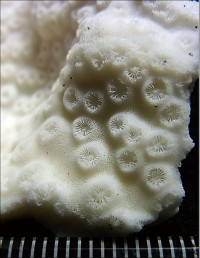

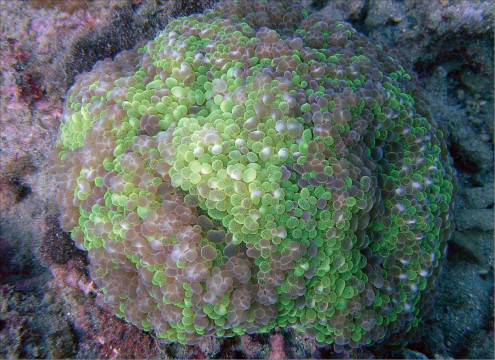

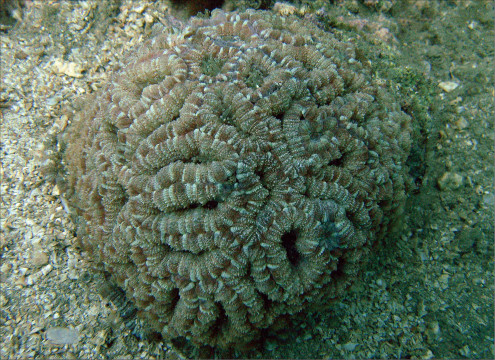

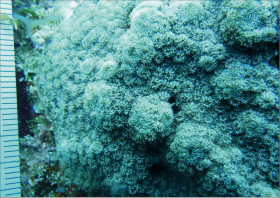

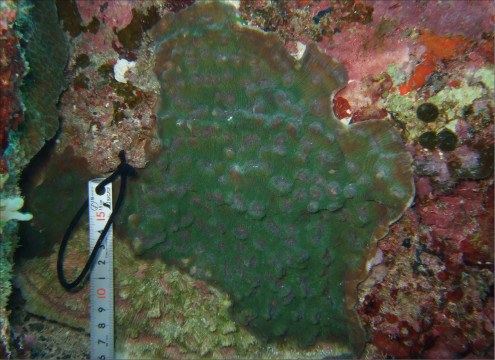

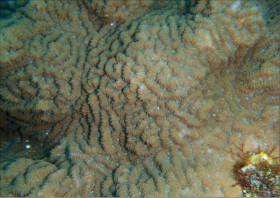

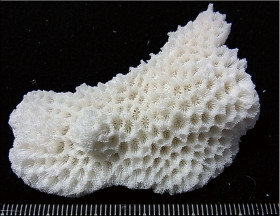

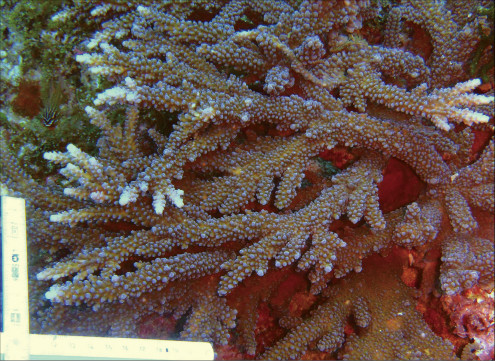

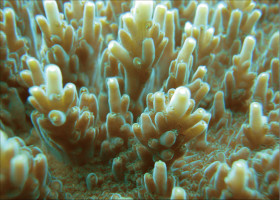

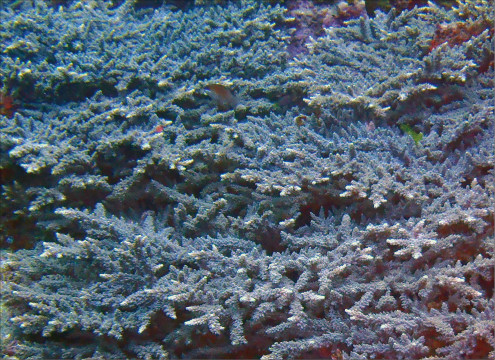

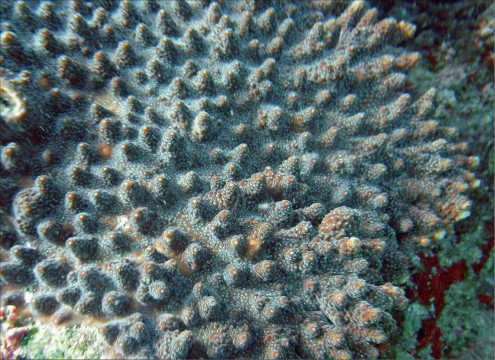

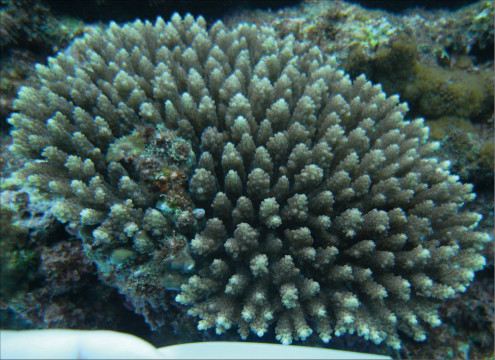

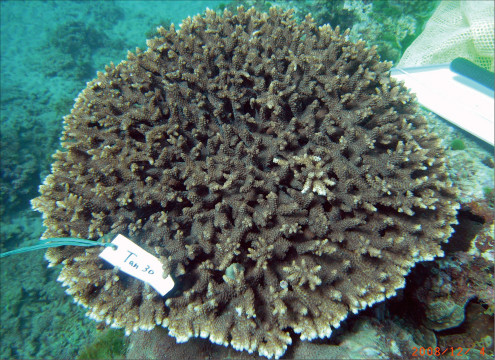

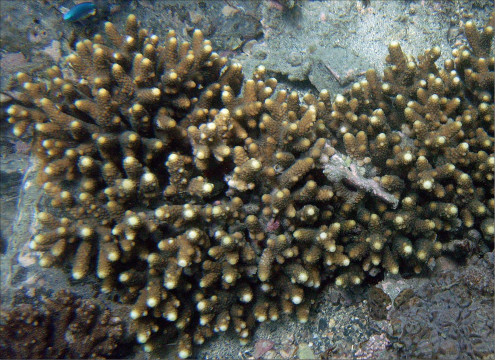

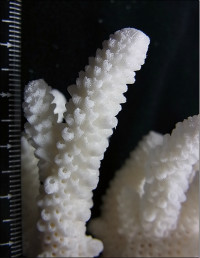

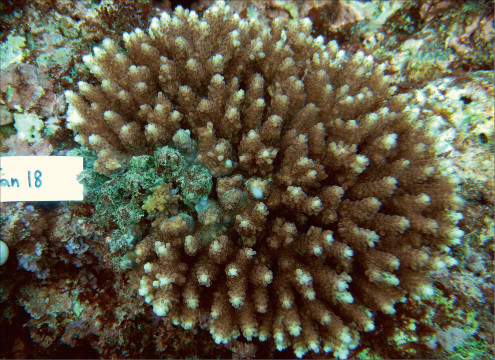

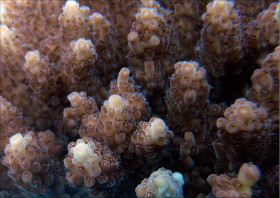

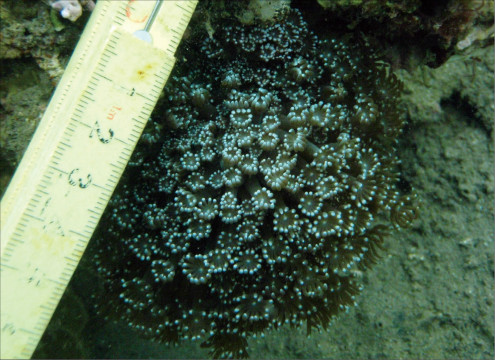

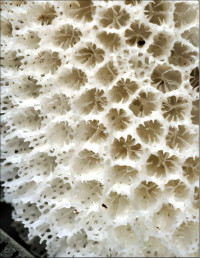

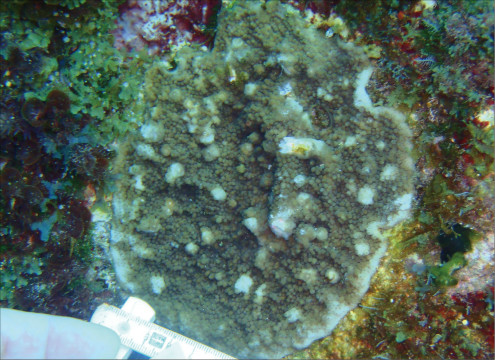

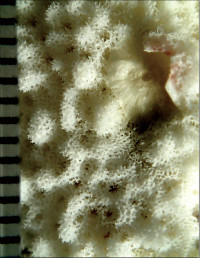

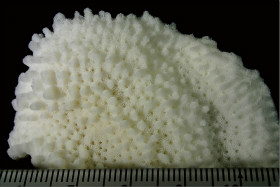

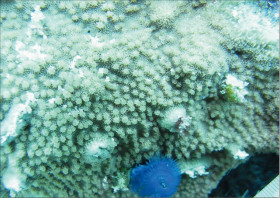

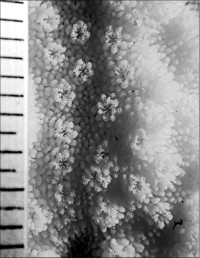

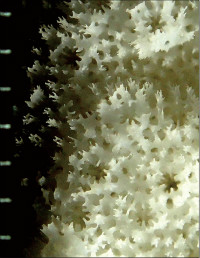

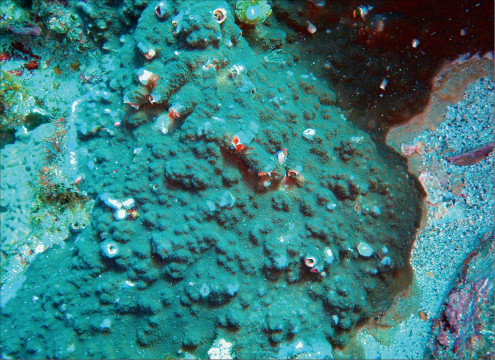

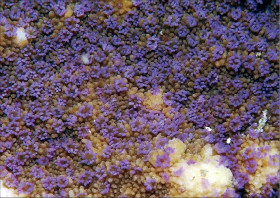

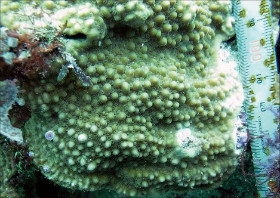

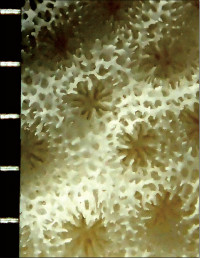

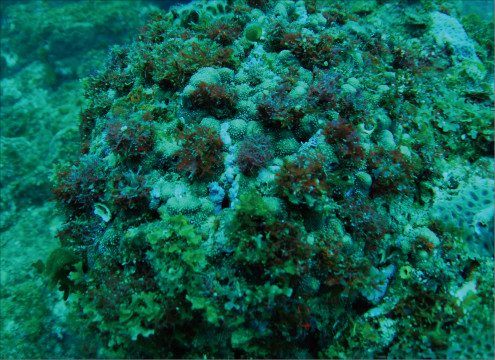

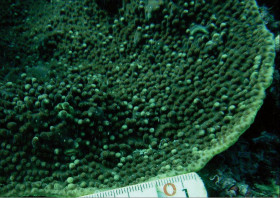

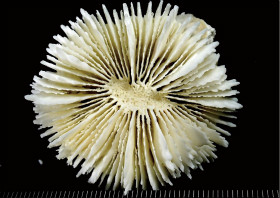

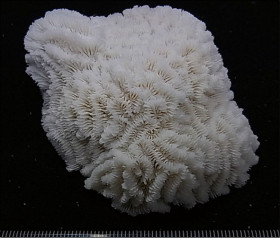

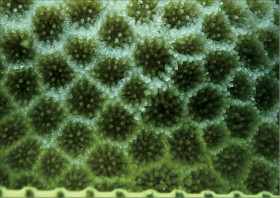

Acropora aculeus (Dana, 1846)

�n���G�_�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�[���T�L(���V�\�s���Y�A���[14m)

|

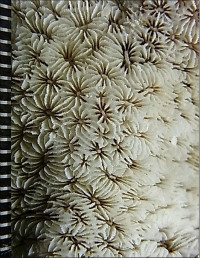

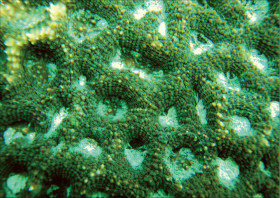

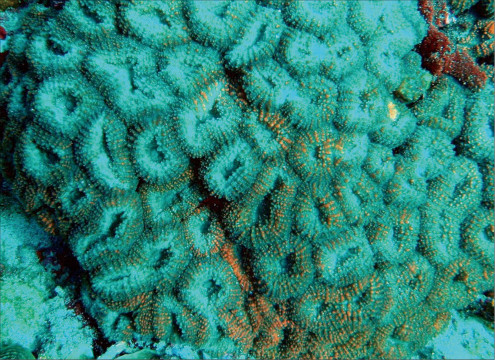

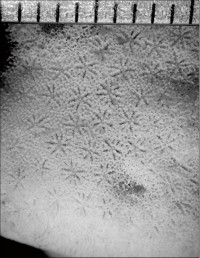

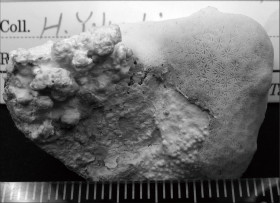

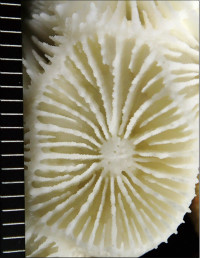

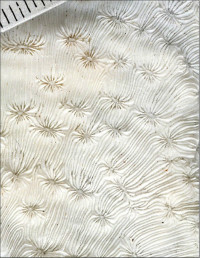

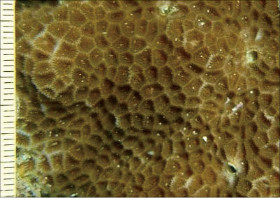

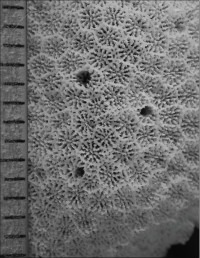

��2���}�̒��a��3�`5mm�B

|

|

�����`�F���}���A�ő��R�����{�[�X��A�ő���Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F�F�A���F�A���F�A���ΐF��N���[���F�ȂǗl�X�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�ׂ͍��~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A��߂��̒��a��3�`5mm�ɂȂ�B������3cm�����̂��̂��������A10cm�߂��܂ŐL�т���̂�����B�אڂ����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1cm���x�ŁA�Q�̕\�ʂɂقړ��Ԋu�ɕ��ԁB�������A��2���}�̕������ȕ����ł́A���̋����͒Z���Ȃ�B�����̂͂��ꂢ�ȉ~����ŁA�O�a��1.5�`2mm�Ə������A1.5�`3mm���x�ˏo����B���̊O�Ǖ����͔������E���Ɍ����邪�A���ŁB1���u�ǂ̒�����1/3�`1/2R�B���ˌ̂͊O�ǂ����������Ǐ@�`�ŁA�O�a1.1�`1.3mm�قǁA�J�����͉~�`�����`��悷��B1���u�ǂ̒�����1/3�`2/3R�B�����͘]�`�Ԗڏ�ŁA�\�ʂɂ͒P���[�������B����B

�������F�J���I�ȏʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[10m �Ȑ[�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Acropora nana �X�Q�~�h���C�V�ƍ�������Ă���A��q���Ȗk�ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

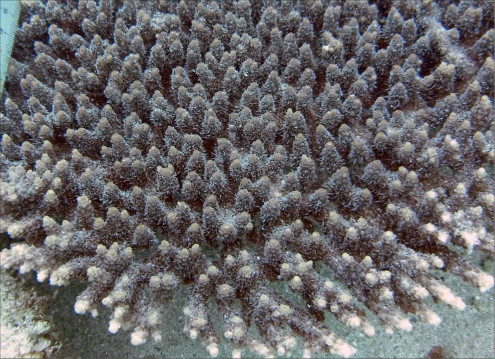

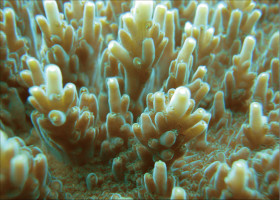

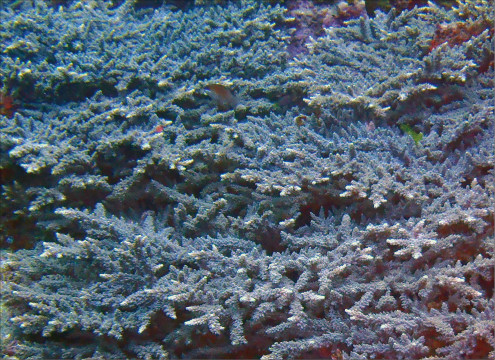

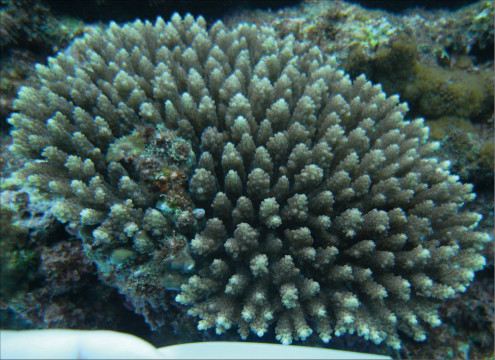

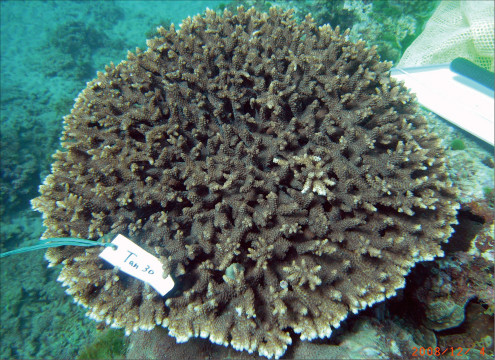

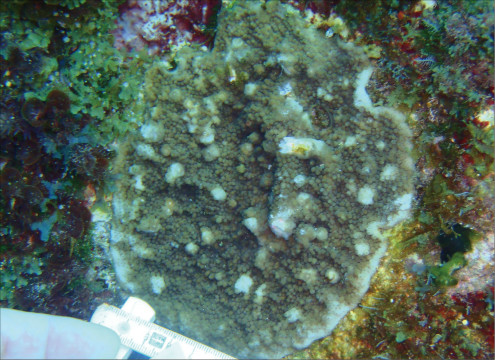

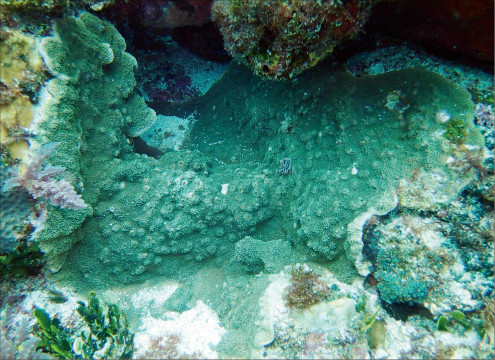

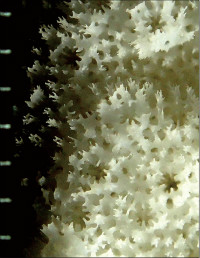

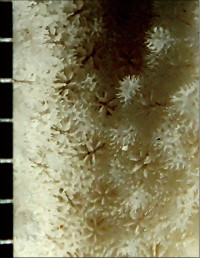

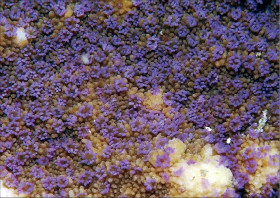

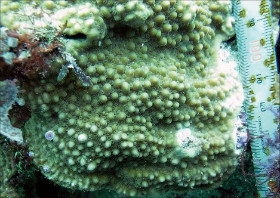

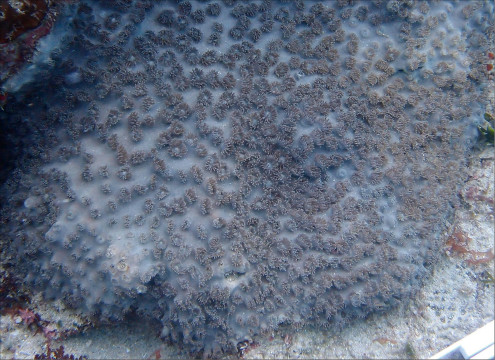

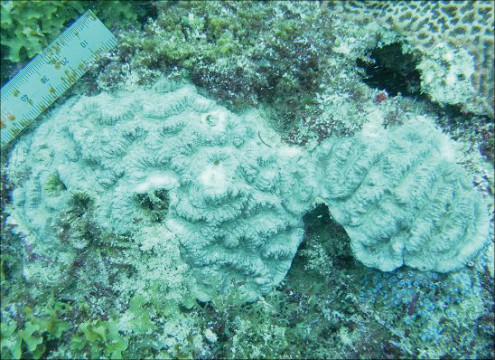

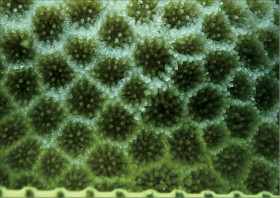

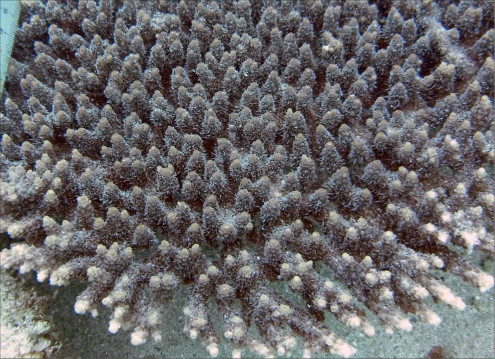

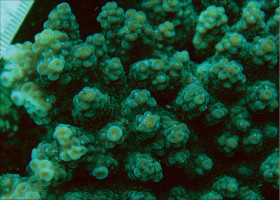

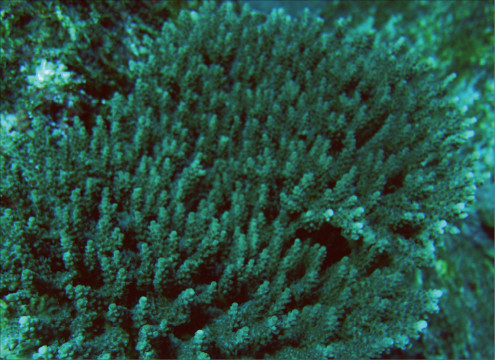

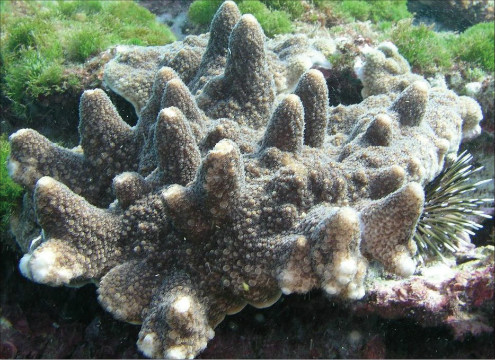

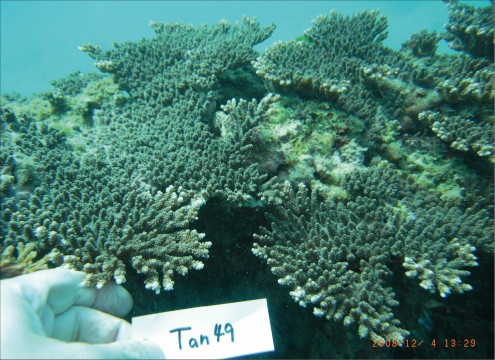

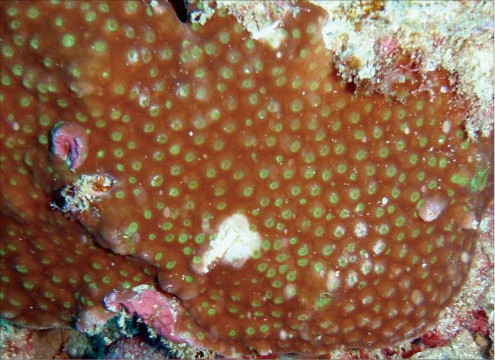

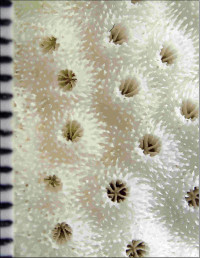

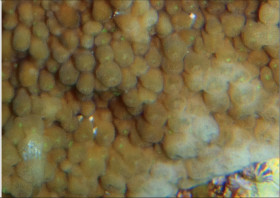

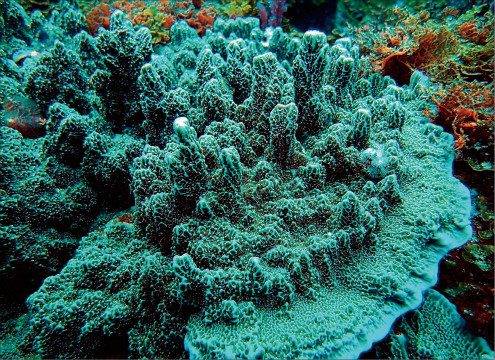

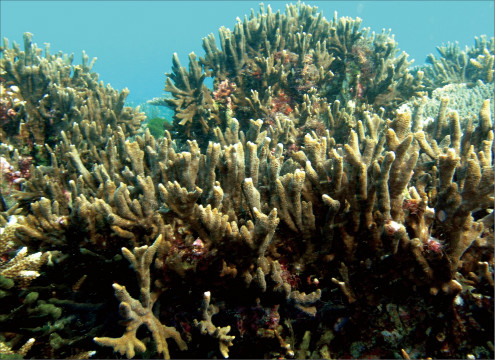

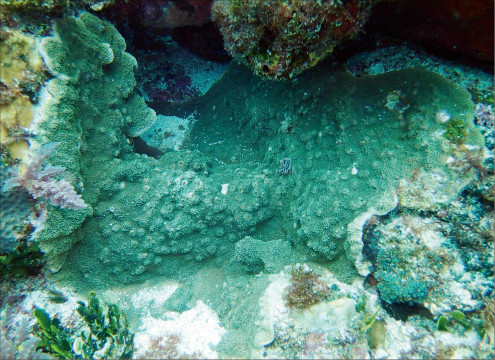

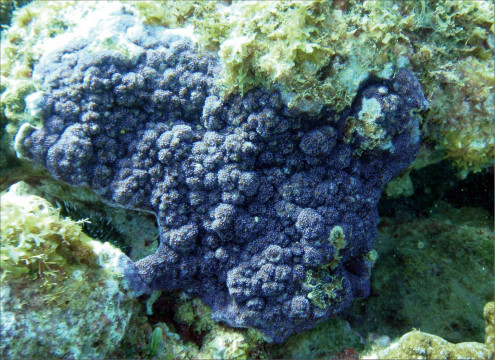

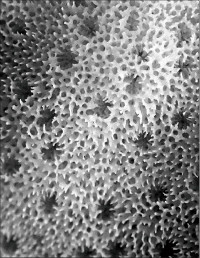

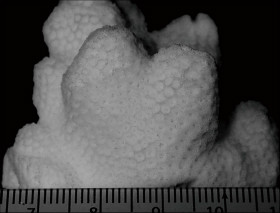

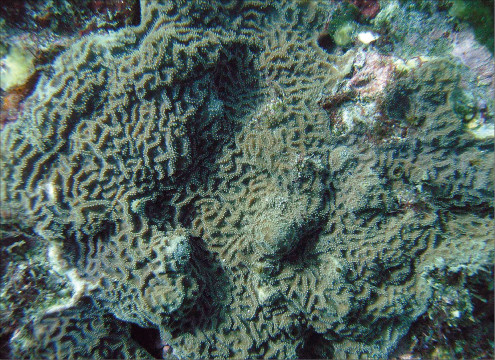

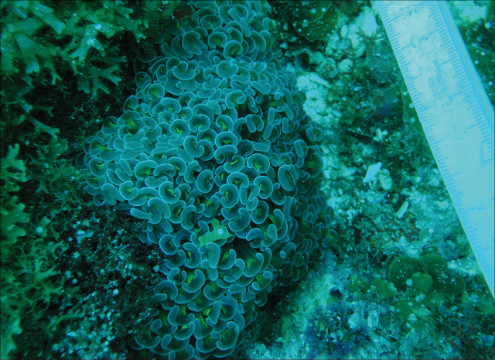

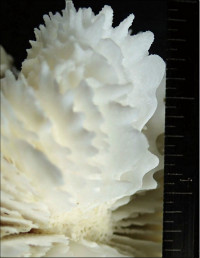

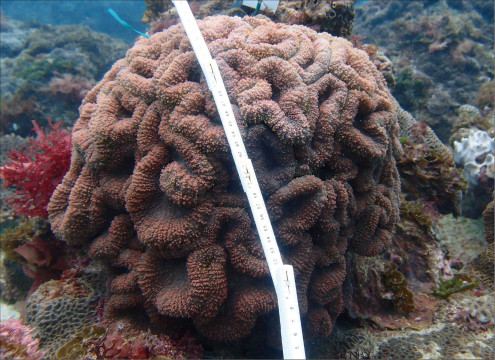

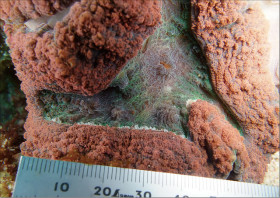

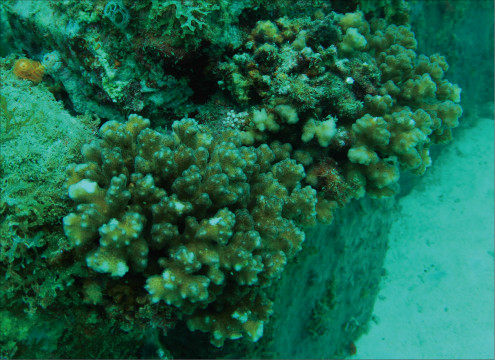

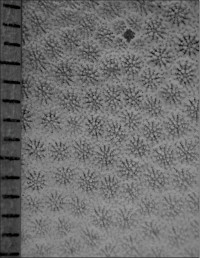

Acropora austera (Dana, 1846)

�R�C�{�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�[���T�L(���V�\�s���Y�A���[13m)

|

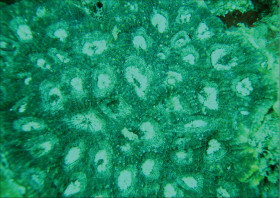

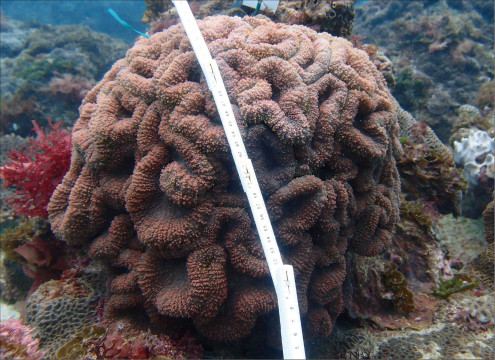

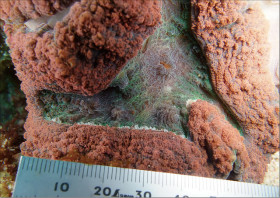

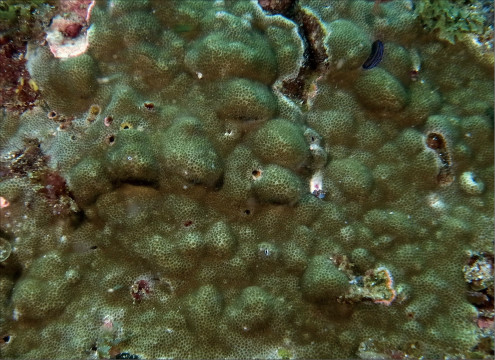

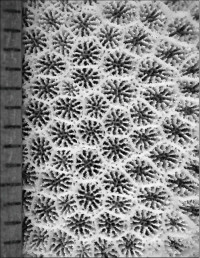

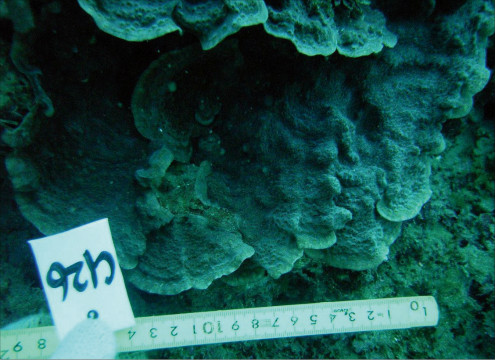

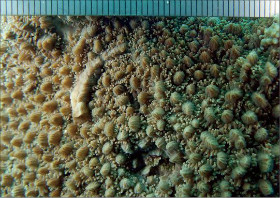

��2���}�̒��a��1.5cm�O��B

|

|

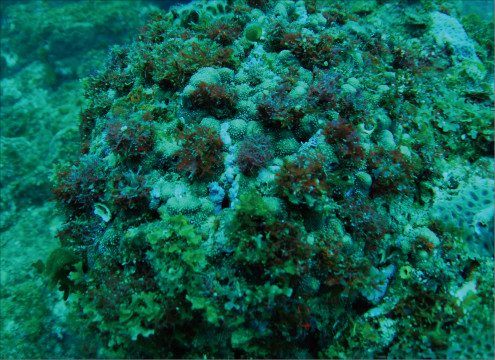

�����`�F�}���l�X�ȕ��������������}��A�ő������r�u���V��Q�̂������B���[�̐[���Ƃ���ł́A��1���}�����������ɐL�сA���Q�̂̂悤�Ɍ����邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�W���F�`���F���������A�F��}�̐�[�̐F�ʂ��قȂ����Q�̂�������B

���i�̓����F��3���}�܂Ŕ��B�B��1���}�͒��a1cm�����`��cm�A������cm�`20cm���x�Ɨl�X�B�������̂͊ɂ₩�ɘp�Ȃ���X��������B��2���}�͉~���`�`�~���`�ŁA������a1.5cm�O��A����2�`5cm�̂��̂������B��1���}�Ƒ�2���}�̂Ȃ��p��30�`90���ƕω��ɕx�ށB��3���}�̑����͉~���`�ŁA��ł̒��a�E�����Ƃ���1cm�O��B��3���}�͑�1�E��2���}��ŕs�K���ɔ��B���A���}�Ƃ̂Ȃ��p��60�`90�����炢�B�����̂�䰊O�ǂ������k���ŁA�O�a3�`3.5mm�A1.5�`2mm���x�ˏo����B1���u�ǂ͒���2/3�`3/4R�ł悭���B����B���ˌ͔̂�������Ǐ�ŁA�O�a1.5�`3mm�A�J�����͉~�`�`���p�����~�`�B�����}�̕\�ʂł����ˌ̂̑傫����ˏo�x���͗l�X�ŁA�������Ė��݂������̂���A�����̂̂悤�ɑ傫���A�悭�ˏo�������̂܂ł���B�����͌��łȖԖڏ�ŁA�\�ʂɂ�⑾�߂̍ו���[��(�ꕔ�͒P���[��)�����W����B

�������F�J���I�ȏʎΖʂ̐��[5�`15m�t�߂Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

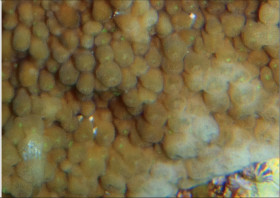

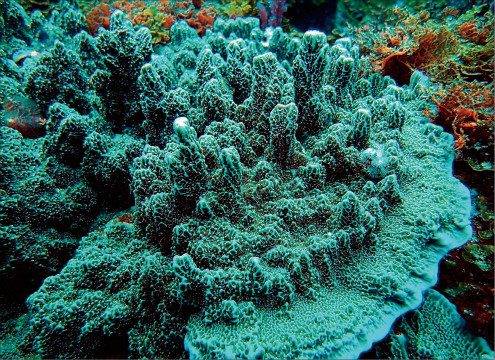

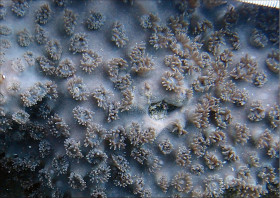

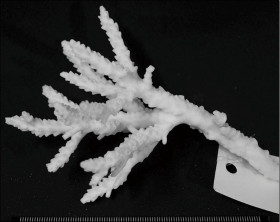

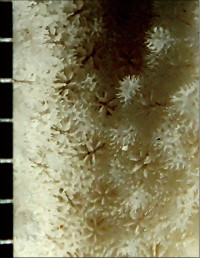

Acropora cytherea (Dana, 1846)

�n�i�o�`�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s�Y�c�p�A���[5m)

|

��2���}�̒��a��5�`7mm�B

|

|

�����`�F�������Q�́B��̌��݂�3cm�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F��ɒW�ΐF��W���F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�ׂ͍��~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A��ł̒��a5�`7mm�A����1.5�`2.5cm�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2cm���x�B�����̂͑��E���ł��낭�A�O�a2�`3mm�A1�`2.5mm�قǓˏo����B��̑�2���}�̐�[�ɕ����̒����̂����B������A�Q�̉��ʂɂ���2���}�����B�����肷�邱�Ƃ�����B���ˌ̂͗��`�̍ג����J��������������`�O�ُ�ŁA�O�a��2mm�����ŏ������B�P���u�ǂ͒���2/3R�܂Ŕ��B�B�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A����ȊO�ł͖Ԗڏ�Ŕ��ɂ��낢�B���̕\�ʂɂ́A���Ξ�(�ꕔ�͒P���[��)�����B����B

�������F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�ׂ͍��~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A��ł̒��a5�`7mm�A����1.5�`2.5cm�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2cm���x�B�����̂͑��E���ł��낭�A�O�a2�`3mm�A1�`2.5mm�قǓˏo����B��̑�2���}�̐�[�ɕ����̒����̂����B������A�Q�̉��ʂɂ���2���}�����B�����肷�邱�Ƃ�����B���ˌ̂͗��`�̍ג����J��������������`�O�ُ�ŁA�O�a��2mm�����ŏ������B�P���u�ǂ͒���2/3R�܂Ŕ��B�B�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A����ȊO�ł͖Ԗڏ�Ŕ��ɂ��낢�B���̕\�ʂɂ́A���Ξ�(�ꕔ�͒P���[��)�����B����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E�F�{���V�����[�ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Acropora hyacinthus �i�����E�~�h���C�V�AA. microclados �}�c�o�~�h���C�V��A. spicifera �N�V�n�_�~�h���C�V�ƍ�������Ă��邽�߁A��q���Ȗk�ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

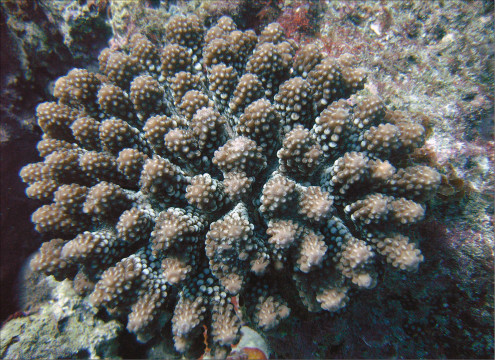

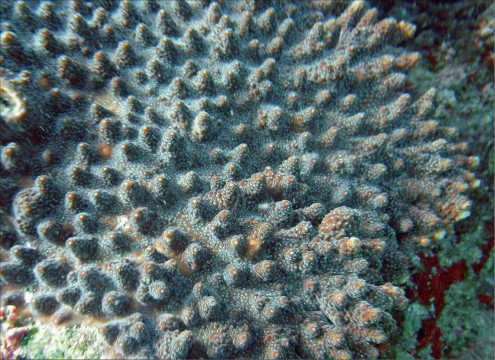

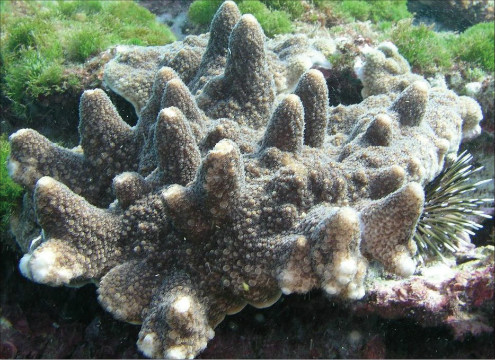

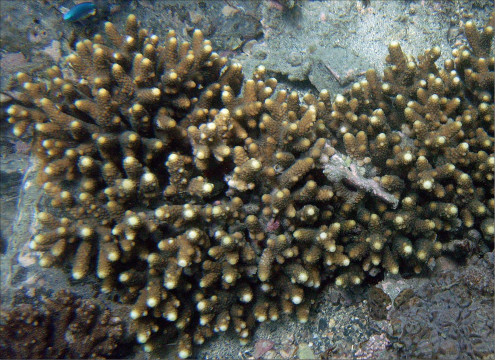

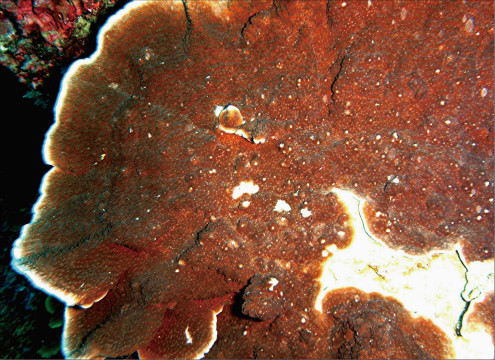

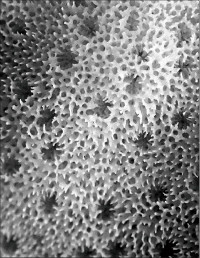

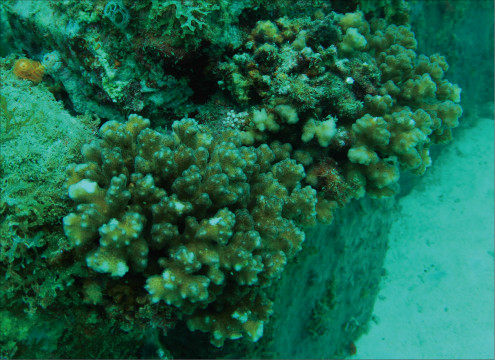

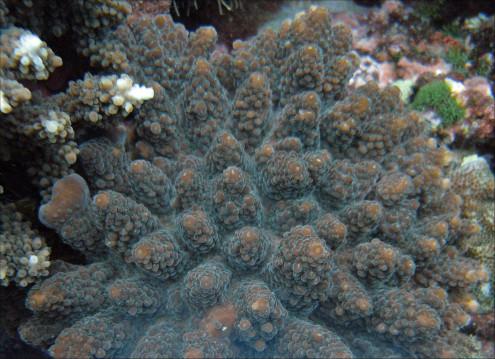

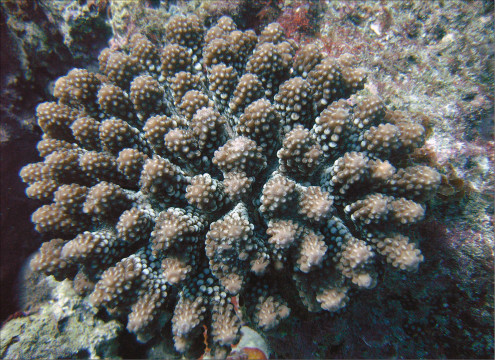

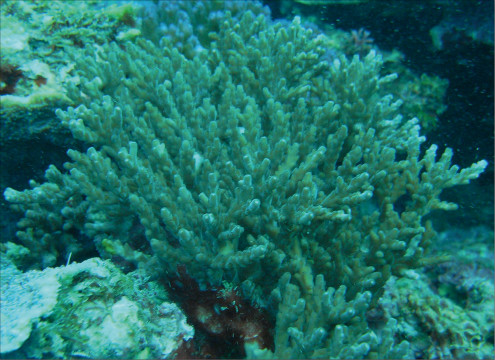

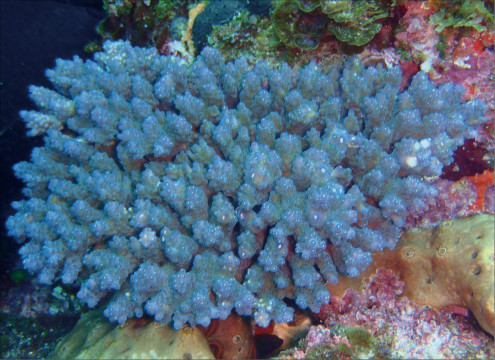

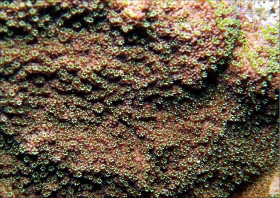

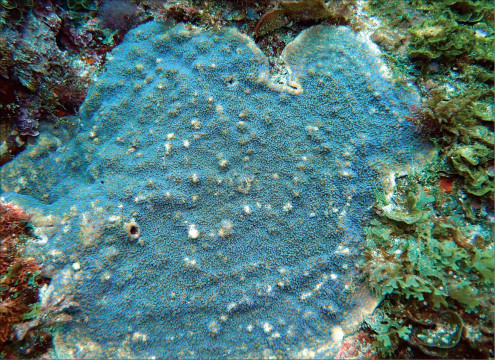

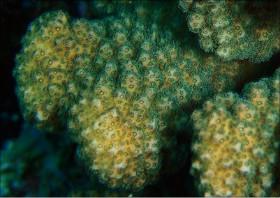

Acropora digitifera (Dana, 1846)

�R���r�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A���[2m)

|

��2���}�̒��a��1cm�O��B

|

|

�����`�F�w��A�R�����{�[�X��`�ő��R�����{�[�X��Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F��ɗΐF�⊌�F�A�N���[���F�B�}�̐�[����ˌ̂�䰕NJO���������Ȃ邱�Ƃ������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�`�~���`�ő傫�����悭�����B�����̂�1�����̑�2���}�́A���a1cm�O��A����2cm�قǁB�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.5cm�O��B�����̂��k���ŊO�a2.5�`3mm�A1�`1.5mm�قǓˏo�B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�قǁB���ˌ̂͂悭������A�O�a��1.3�`2mm�ŁA�Q�̂��ƂɊO�a��ˏo�x�����悭�����B���ˌ͎̂�Ɍ�����A�Ǐ�`�����Ǐ��A�O�����悭�������̂ŐO�ُ�ɂ�������B�J�����͉~�`�����`�B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�B�����\�ʂ́A���ˌ̂̊O���ŖԖڏ�`�]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�ŁA�\�ʂɂ͍ו���[��(�ꕔ�͒P���[��)�����W����B

�������F�g������̋����ʉ�����ʎΖʂ̐�(���ɐ��[5m�Ȑ�)�Ō�����B

�����ł̕��z�F���m�������ȓ�B��q���ł͋H�B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

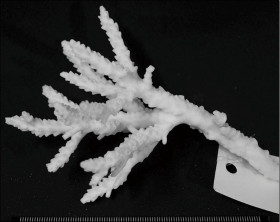

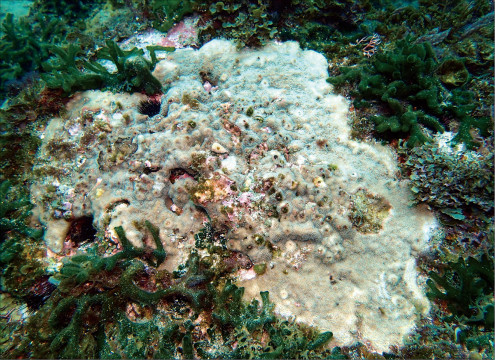

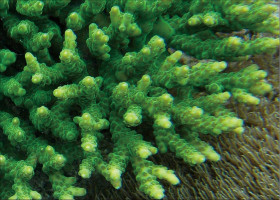

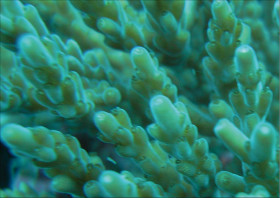

Acropora efflorescens (Dana, 1846) sensu Veron, 2000

�^�C�n�C�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A���[�s��)

|

��2���}�̒��a��5�`8mm�B

|

|

�����`�F�������`��Q�́B��̌���2.5cm�����B�Q�̂����������͂��ꂢ�ȑ�t�^�����A�����ƂƂ��ɂ��̌`�͕���A�Q�̎����������ɒ���o���Ă���B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�̌`��͗l�X�ŁA�����݂̂̂����B�������̂�����B���ˌ̂����B������2���}�͉~���`�~���`�ŁA�傫�����̂Œ��a5�`8mm�A����1cm���x�ƒZ���B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2cm�����B�����̎}�́A�Q�̂̐����ƂƂ��ɕs���Ă܂��͖��݂��ĕ�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������B�����̂͑��E���������łŁA�O�a2�`2.5mm�A3�`5mm�قǓˏo�B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�B���ˌ̂͊Ǐ�`�����Ǐ�ŁA���݂�����̂�����B�O�a1�`2mm�قǂʼn~�`�̊J���������B�����̎��ӂł́A3�`4mm�قǕs�K���ɓˏo���邱�Ƃ�����B1���u�ǂ͒���1/2R�B�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�ŁA�����̕\�ʂɂ͑��Ξ�(�ꕔ�͒P���[��)�����ԁB

�������F�O�m�ɖʂ����A�܂��͂��Օ����ꂽ��ʈ�̐��[15m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E�F�{���V�����[�`��q���B��q���ł͋H�B

�⑫�FVeron (2000)�͖{���Acropora efflorescens �Ɠ��肵�Ă���BWallace (1999)��Wallace et al. (2012)�́AA. efflorescens ��A. cytherea �n�i�o�`�~�h���C�V�̃V�m�j���Ƃ��Ă��邪�A����͑�2���}�̔z��⒆���̂̌`�Ԃ��قȂ邽�߁A�X�Ȃ镪�ފw�I�������K�v�Ǝv����B�{��̘a���͋��{�C�������Z���^�[(1977)�Ɋ�Â��B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Acropora florida (Dana, 1846)

�T�{�e���~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�[���T�L(���V�\�s�匴�A���[8m)

|

��3���}�̒��a��5mm�`1cm�B

|

|

�����`�F�ő���`���r�u���V��A���r�u���V���A���ƌQ�̌`�̕ω����傫���B���Q�̂ł́A��1�E��2���}�Ԃ��Z�����Ăقڔ�ɂȂ������̂�����������B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B

���i�̓����F��3���}�܂Ŕ��B�B��1���}�͒��a1�`3cm�̂��̂��������A����ȏ�̑����ɂȂ邱�Ƃ��������Ȃ��B������10cm�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ����ʁB��2���}�͌Q�̎����Ŗ��ĂŁA��ł̒��a1cm�O��A����3�`4cm�܂ŁB��1���}�Ƃ̂Ȃ��p��40�`80���B��3���}�͑����Ⓑ�����悭�����A���a5mm�`1cm�A����1.2�`1.5cm���x�B��1�E��2���}�Ƃ̂Ȃ��p��60���قǁB�אڂ�����3���}�̒����̊Ԃ̋�����1�`1.5cm�B�����̂��k���Ȃ��̂��瑽�E���Ɍ�������̂܂ł���A�O�a�͂قƂ�ǂ�3mm�O��œˏo���Ȃ��B1���u�ǂ͂悭���B���A����2/3R�قǁB���ˌ͖̂����Ǐ�ŊJ�����͉~�`�A�O�a1.5�`2.5mm�A1���u�ǂ̒���1/2�`2/3R�B�����́A���ˌ̂̊O���Ō����Ș]��A����ȊO�ł͖Ԗڏ�ɂȂ镔��������B�\�ʂɂ͒P���[��(�ꕔ�͑��Ξ�)�����B����B

�������F�J���I�ȏʎΖʂ̐��[5�`15m�t�߂Ō����A�ʉ����ʌł��������邱�Ƃ�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{��̑��Q�̂�Acropora japonica �j�z���~�h���C�V��A. aff.gemmifera �ƍ�������Ă���\��������B��q���Ȗk�ł̐����͍Č������K�v�B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Acropora aff. gemmifera (Brook, 1892)

�a���Ȃ� |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A���[2m)

|

��2���}�̒��a��6mm�`1.2cm�Ƃ���B

|

|

�����`�F�w��`�R�����{�[�X��Q�̂ŁA��Ղ��L�������悤�ɐ�������B�Q�̎����͊�ՂɌŒ������ɒ���o���A�ő��R�����{�[�X��ɂȂ邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F��ɗΐF��Ԋ��F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͎�ɉ~���`�ŁA�Q�̎����ő����ɒ����L�т����͉̂~���`�Ɍ�����B�����Q�̓��ł��}�̑����Ⓑ�����s�����ŁA��͒��a6mm�`1.2cm�A����1�`2.5cm�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋����͂悭�����A1.2�`1.8cm�قǁB�����̂��k���ŁA�O�a2.5�`3mm�A1mm�قǂ����ˏo���Ȃ��B1���u�ǂ͒���2/3�`3/4R�ŁA䰐S�߂��܂ł悭���B����B���ˌ͉̂~�`�J���ŊǏ�`�����Ǐ�A�O�a1.3�`2mm�̂��̂ƁA1mm�����̂��̂Ƃ�2�^�C�v�����݂���B1���u�ǂ͂��܂蔭�B�����A����1/2R�����B�����\�ʂ́A���ˌ̂̊O���ŖԖڏ�`�]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�B�����\�ʂ̞��̌`��́A�P���[���A���Ξ���ו���[���ȂǗl�X�B

�������F�g�Q�̉e�����悭��ʉ��A�ʎΖʂ��ʈ�̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�Q�̌`����A�{���Acropora japonica �j�z���~�h���C�V�ƍ�������Ă���\��������A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�B�{��́A��2���}�̌`�����ˌ̂̌`�Ԃ�A. gemmifera �I�����r�~�h���C�V�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�Ɩ��炩�ɈقȂ��Ă���B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Acropora glauca (Brook, 1893)

�i�J���r�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���剖���A���[1m)

|

��2���}�̒��a��5mm�`1cm�B

|

|

�����`�F�w��`�R�����{�[�X��Q�́B����悭���B�����łŁA��Ղɂ�������ƌŒ�����Q�̂������B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���ΐF�⊌�F�B��q���ł͕��ʎ�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�`�~���`�ŁA����Q�̓��ł̑����Ⓑ���͕s�����ɂȂ�₷���B�����̂�1�����̑�2���}�́A��ł̒��a5mm�`1cm�A����2�`4cm�قǁB��2���}�̒����⑾�����قړ������Q�̂ł́A�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2�`1.5cm�Ƃ悭�����B�����̂��k���A���~���`�ŊO�ǂ������A�O�a2.5�`4mm�A1�`3mm�قǓˏo����B1���u�ǂ͒���1/3�`3/4R�B���ˌ͎̂�ɔ�������ۂ������Ǐ�`�@�`�ŁA�O�a1.5�`2.5mm�A�J�����͉~�`�`���`�B�}�̉����ł͖��݂������̂�������B1���u�ǂ͒���2/3R�قǁB�������k���ŁA���ˌ̂̊O���ł͘]��ɂȂ�₷���A���̑��̕����ł͖Ԗڏ�ɂȂ�B�����̕\�ʂɂ͒P���[���`���Ξ����悭���B����B

�������F�O�m�ɖʂ����A�܂��͂��Օ����ꂽ��ʈ�̐�(���ɐ��[5m�Ȑ�)�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E���茧��ܓ����ʓ��`��q���B��q���ł͕��ʎ�B

�⑫�F�{��́A�Q�̌`�ȊO�̓������ގ�����Acroproa cf.glauca �G���^�N�~�h���C�V�Ƃ̍X�Ȃ镪�ފw�I�������K�v�B�{��̘a���͋��{�C�������Z���^�[ (1977) �Ɋ�Â��B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Acropora cf. glauca (Brook, 1893)

�G���^�N�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���剖���A���[5m)

|

��2���}�̒��a��8mm�`1.2cm�B

|

|

�����`�F���}���Q�́B��̌�����2.5cm�قǁB��1���}�͐��������ɐL�����A�����̊Ԃ������ɗZ�������Q�͔̂�Ɍ�����B��2���}�͒Z���A���̊Ԋu���悭�����̂ŁA�Q�̂͂��ꂢ�ȉ~��^�Ɍ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B��q���ł͕��ʎ�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�`�~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A��ł̒��a8mm�`1.2cm�A����2.5cm�����B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2�`2cm�ł悭�����B�����̂��k���A���~���`�ŊO�ǂ������A�O�a2.5�`4mm�A1�`2mm�قǓˏo����B1���u�ǂ͂悭���B���A����2/3R�قǁB���ˌ͔̂�������ۂ������Ǐ�`�@�`�ŁA�O�a1.5�`2.5mm�A�J�����͉~�`�`���`�B�}�̐�[�߂��ł́A�s�K���ɓˏo�����Ǐ�̂�������B1���u�ǂ̒���1/3�`1/2R�O��B�������k���ŁA���ˌ̂̊O���ł͘]��ɂȂ�₷���B���̑��̕����ł͖Ԗڏ�ɂȂ�A�\�ʂɂ͒P���[�������W����B

�������F�O�m�ɖʂ����A�܂��͂��Օ����ꂽ��ʈ�̐��[3�`15m�Ō�����B

�����ł̕��z�F��t���َR�E���茧�Δn�`��q���B��q���ł͕��ʎ�B

�⑫�F�{��́A�Q�̌`�������������ގ�����Acropora glauca �i�J���r�~�h���C�V�Ƃ̍X�Ȃ镪�ފw�I�������K�v�B�{��̘a���͋��{�C�������Z���^�[ (1977) �Ɋ�Â��B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Acropora horrida (Dana, 1846)

���Z�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�[���T�L(���V�\�s���Y�A���[14m)

|

��2���}�̒��a��7�`9mm�B

|

|

�����`�F���}��A�ő���܂��͐��r�u���V��ɂȂ�B���[�̐[���Ƃ���ł͑�1���}�����������ɐL�тāA���r�u���V���Q�̂ɂȂ邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�D�F���������ΐF�`���F�ŁA�Q�̂ɂ���ĐF�ʂ̔Z�����قȂ�B���Ԃ��G���L���Ă��邱�Ƃ������B

���i�̓����F��3���}�����B�B�Q�̎����ł̑�1���}�Ƒ�2���}�̒��a�͂��ꂼ��1�`1.2cm��7�`9mm�B��2���}�̒����͕s�����ŁA���̑�����5cm�����B��1���}�Ƒ�2���}�̂Ȃ��p�͑傫���A60�`80���ɂȂ�B��3���}�͑�1�E��2���}�̗����Ɍ����A��1���}��ł̔z�u�͕s�K���ŁA�������s���������A5mm�`1.2cm���炢�̂��̂������B��1�E��2���}�Ƒ�3���}�̂Ȃ��p�͂Ƃ���40�`90���B��2�E��3���}�͊ɂ₩�ɘp�Ȃ��Ă�����̂������B�����̂͑��E���ŁA1���u�ǂ�2/3R�܂Ŕ��B�B��2���}�ł̒����̂̊O�a��2�`2.5mm�A�ˏo���Ȃ����̂���4mm�߂��ˏo������̂܂ŗl�X�B���ˌ̂͊O�a2.5mm���x�ŁA�ˏo�x��������A�Ԋu�͕s�����B��3���}�ł͕��ˌ̂̐������Ȃ��A���܂�ˏo���Ȃ��B���ˌ̂͊Ǐ�ʼn~�`�J���̂��̂��������A�}�̐�[�߂��ł͕@�`�ŗ��`�̊J�����������̂�����B1���u�ǂ͒���1/2R�O��B�����͖Ԗڏ���k���A�\�ʂɂ͒P���[�������B����B

�������F�J���I�ȏʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ[�Ō�����B�[��ł͑�Q�����`�����邱�Ƃ������B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋ɂ߂ċH�B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

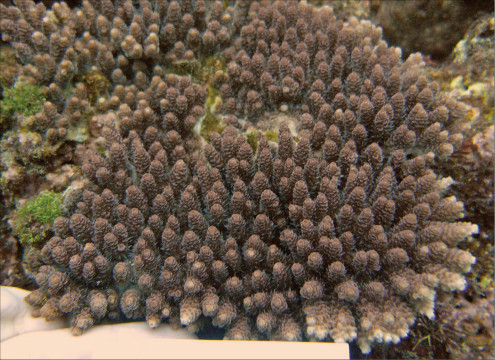

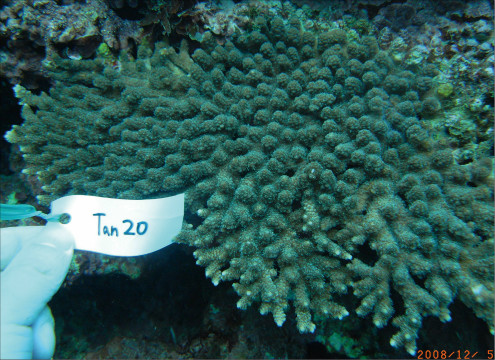

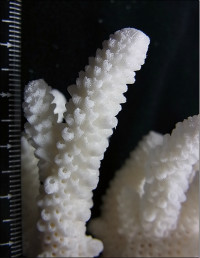

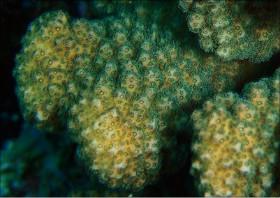

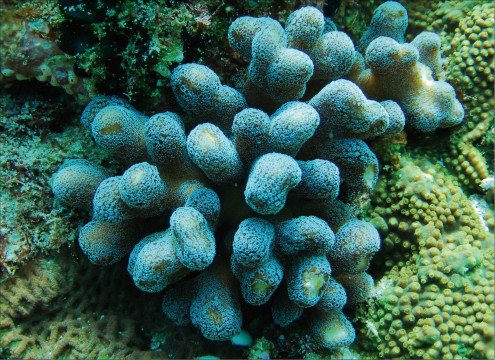

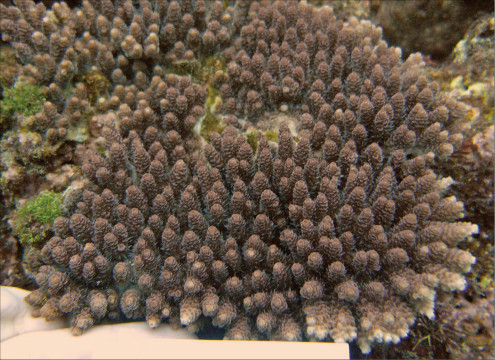

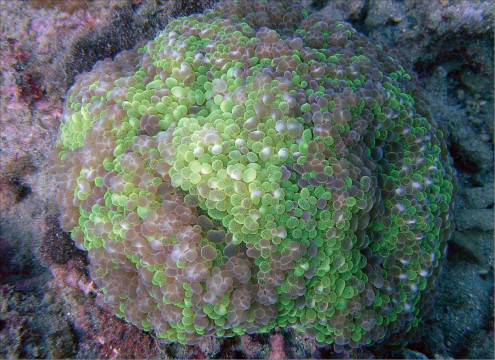

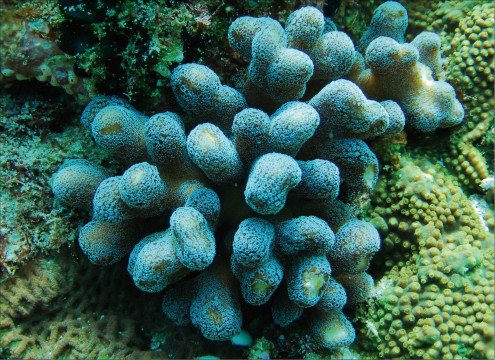

Acropora humilis (Dana, 1846)

�c�c���r�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s��Óc�A10m)

|

��2���}�̒��a��1.5�`2cm�B

|

|

�����`�F�w��`�R�����{�[�X��Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͑����~���`���~���`�A��͎O�p�`�l�p�`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B�����̂�1�����̑�2���}�͒��a1.5�`2cm�A����2�`2.5cm�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����2cm�����B�����̂��k���ŁA�O�a��4�`5mm�Ƒ傫���A�ˏo���Ȃ��B1���u�ǂ��悭���B���A����3/4R�قǁB���ˌ̂͑傫���A�O�a1.7�`2mm�B��ɊǏ�ŁA������̂��̂����邪�A�ˏo�̒��x������͂悭�����B�J�����͗��`����~�`�B1���u�ǂ̒����͗l�X�ŁA1/2R�����`3/4R�B�����\�ʂɂ͑��Ξ��܂��͍ו���[�������W���A���ˌ̂̊O���ł͂���炪�z�Ę]���`�����邱�Ƃ�����B

�������F�g������̋����ʉ�����ʎΖʂ̐�(���ɐ��[5m�Ȑ�)�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

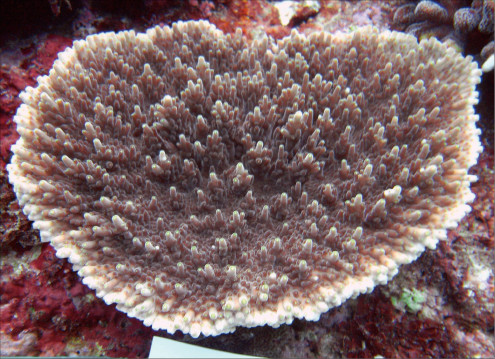

Acropora hyacinthus (Dana, 1846)

�i�����E�~�h���C�V�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A���[2m)

|

��2���}�̒��a��5�`7mm�B

|

|

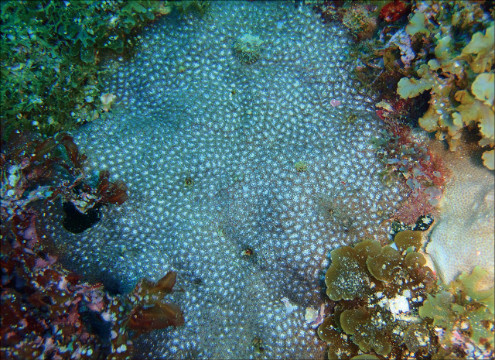

�����`�F���Q�́B��̍�����3cm�قǁB

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�ő傫�����悭�����A�����̂�1�����̏ꍇ�A��Œ��a5�`7mm�A����1.5cm�����̂��̂��قƂ�ǁB�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2cm�����A��[�ɒ����̂���������}�������ƁA�Ԋu�͂�苷��������B�����̂͑��E���A�O�a�͏�����1.5mm�قǂŁA�ˏo���Ȃ��B1���u�ǂ̒�����1/2�`2/3R�B���ˌ̂͊O�a1�`1.5mm�̌�����`�O�ُ�ŁA�J�����͂قڐ����ʼn~�`�Ɍ�����B1���u�ǂ̔��B�������A����1/2R�܂ŁB�����͕��ˌ̂̊O���ł͘]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�B�\�ʂɂ͒P���[���`���Ξ������B����B

�������F�g������̋����ʉ�����ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Acropora cytherea �n�i�o�`�~�h���C�V��A. spicifera �N�V�n�_�~�h���C�V�ƍ�������Ă��邽�߁A��q���Ȗk�ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B�{��̐V�̘a���́A�{�킪��q���ȓ�̃T���S�ʈ���\����~�h���C�V���̈��ł��邱�ƂɗR������B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

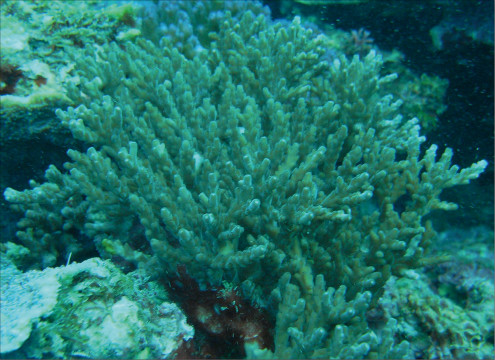

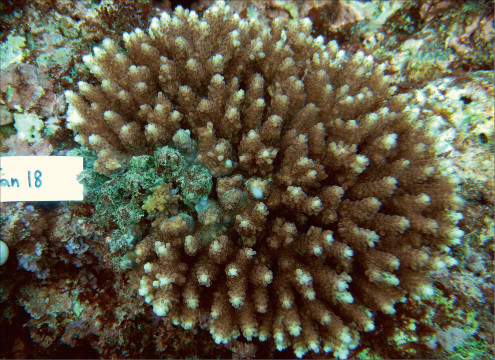

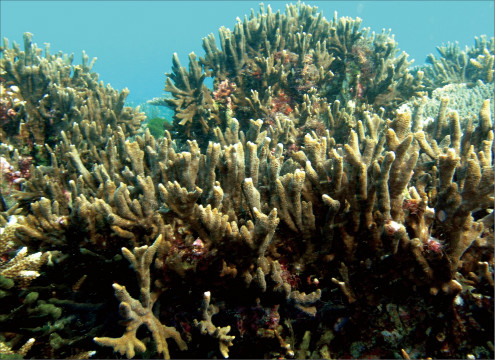

Acropora intermedia (Brook, 1891)

�g�Q�X�M�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s��v�ۍ`�A���[4m)

|

��2���}�̒��a��1.5�`2cm�B

|

|

�����`�F���}��Q��

��̕��̐F�ʂƓ����F���F�A�N���[���F��F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��1���}��20cm�ȏ�L�сA�}�̉����ʼn~���`�A��[10cm�قǂ͐�[�Ɍ������ĉ~���`�ɂȂ�B��[����10cm�t�߂̒��a�͖�1.5�`2cm�B��1���}��20 cm�ȏ�ɐL�т����̂̒��a�́A����ȏ�̑����ɂȂ邱�Ƃ�����B��2���}�͉~���`�ŁA��1���}�̐�[����10cm�قǂ̊Ԃł悭���B����B������10cm�����A��ł̒��a��8mm�`1.5cm�قǁB��1���}�Ƒ�2���}�̂Ȃ��p��50�`80���B�����̂͑��E���ŁA�O�a3�`4mm�A2�`3mm�قǓˏo����B1���u�ǂ̒�����1/3�`2/3R�B���ˌ̂ɂ͎���2�^�C�v������B(1)�O�a1�`2.5mm�Ŏߏ������1.5�`5mm�قǓˏo�����Ǐ�A������܂��͕@�`�ɂȂ������́B(2) �O�a1�`1.5mm�Ŗ��݂܂��͖����Ǐ�ɂȂ������́B��Ɍ�҂͑O�҂̊�t�߂ɔ��B����B�O�҂͉~�`�����`�A��҂͉~�`�̊J���������B���ˌ̂�1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�B�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�ŁA�Ƃ��ɕ\�ʂɂ͒P���[�������B����B

�������F���ʂ��̂悢�ʒr�E�ʌ�A�g�Q�̉e���̏��Ȃ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋ɂ߂ċH�B

�⑫�F�{���Acropora muricata �X�M�m�L�~�h���C�V�ȂǑ��̎��}��~�h���C�V�ނƍ�������Ă��邽�߁A��q���ȓ�ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Acropora japonica Veron, 2000

�j�z���~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A���[3m)

|

��2���}�̒��a��5mm�`1.5cm�ŕs�����B

|

|

�����`�F�w��`�R�����{�[�X��Q�̂ŁA��Ղ��悤�ɐ�������B���p�␅�[10m�Ȑ[�̔g�Q�̎ア�����ł́A�ő��R�����{�[�X��Q�̂ɂȂ邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F���ΐF��ΐF�̂��̂������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�ŁA�Q�̎����ő����ɒ����L�т����͉̂~���`�Ɍ�����B�����Ⓑ���͕s�����ŁA�}��͒��a5mm�`1.5cm�A����5mm�`2.5cm�B�אڂ����2���}�̒����̊Ԃ̋������s�����ŁA1cm�����̂Ƃ����3cm�߂�����Ă���Ƃ��낪���݁B�����̂��k���ŁA�ʏ�͂��܂�ˏo���Ȃ����A�����H��1.5mm�قǓˏo���邱�Ƃ�����B�O�a��2�`3mm�̂��̂��������A�������ĕ��ˌ̂Ƌ�ʂ����Ȃ����̂�����B1���u�ǂ͂悭���B���A����2/3�`3/4R�B���ˌ͔̂�����������Ǐ�ŁA�J�����͉~�`�ŏ������A�O�a��1.5�`2mm�̂��̂ƁA1.2mm�����̂��̂�2�^�C�v��������B�����2�^�C�v�̔z��͕s�K���Ȃ��߁A�}�\�ʂ͂ł��ڂ����Č�����B1���u�ǂ̒�����1/2R�قǁB�����͑e���Ԗڏ�ŁA�\�ʂɂ͒P���[���⑤�Ξ������ԁB

�������F�g�Q�̉e�����悭���ʈ�̐��[5m�Ȑ�ł悭������B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E���茧�Δn�`��q���B��q���ł͕��ʎ�B

�⑫�F�{��̃^�C�v�Y�n�͋{�茧�����s���Y�B�a���͖쑺�E�ڍ�(2005)�Ɋ�Â��B

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FA. striata�Ƃ��ċL�^�����\������

|

|

| |

Acropora cf. latistella (Brook, 1892)

�a���Ȃ� |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s���Y�A���[15m)

|

��2���}�̒��a��4�`5mm�B

|

|

�����`�F���}���`�ő��R�����{�[�X��Q�̂ō�����5cm�ɖ����Ȃ��B��1���}�Ԃ��Z�����Ĕ�Q�̂ɂȂ邱�Ƃ�����B�Q�̎����ł͑�2���}�̔��B�������A��1���}�������ɒ���o�����悤�Ɍ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B�Q�̂ɂ���ĐF�ʂ̔Z�����قȂ�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A�傫�����̂͒��a4�`5mm�A����2.5�`4cm�ɂȂ�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2cm�����B�����̂͑��E���������łŁA�O�a����2.2mm�A�����2mm���x�ˏo����B1���u�ǂ́A䰐S�߂�(3/4R)�܂Ŕ��B���邱�Ƃ������B���ˌ̂́A�O�a2mm�����ŏ������A�~�`�J���������A1���u�ǂ�2/3R�܂Ŕ��B����B�O�`�͎�ɖ����Ǐ�ŁA�}�̏���ł͐O�ُ�ɋ߂��B�����̌`��́A���ˌ̂̊O�����A�אڂ�����ˌ̊Ԃ��]��ŁA�P���[���ŕ�����B

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[15m�Ȑ�Ō����A�J���I�Șp�ł͂��ł�������B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Acropora latistella �L�N�n�i�K�T�~�h���C�V�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�Ɏ��邪�A��2���}�̒��a�⋤���̌`�قȂ邽�߁A�X�Ȃ镪�ފw�I�������K�v�B�܂��AA. cytherea �n�i�o�`�~�h���C�V��A. microclados �}�c�o�~�h���C�V�ƍ�������Ă��邽�߁A��q���Ȗk�ł̐����̍Č������K�v�ł���B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

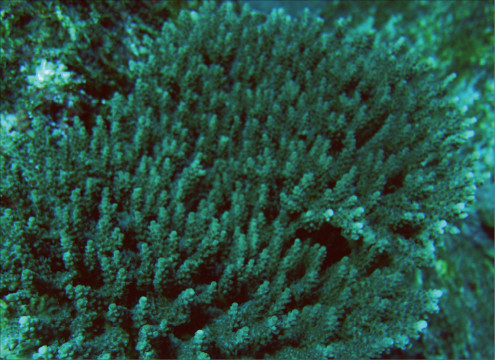

Acropora microclados (Ehrenberg, 1834)

�}�c�o�~�h���C�V�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(���V�\�s��Óc�A���[5m)

|

��2���}�̒��a��5�`7mm�B

|

|

�����`�F���}���`�ő��R�����{�[�X��Q�́B��̍�����5cm���x�B

��̕��̐F�ʂƓ����F��ɖ��邢�ΐF�⊌�F�B���Ԃ��G����L���Ă��邱�Ƃ������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͎�ɍׂ��~���`�ŁA�����̕��ˌ̂��悭����o�����}�͂��~���`�ɂ݂���B�����̂�1�����̑�2���}�̒��a�́A���5�`7mm�A��[�߂���3�`5mm�A������1.5�`2cm�ɂȂ�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2�`1.5cm�B��̑�2���}�̐�[�ɁA�����̂悭�ˏo���������̂ƕ��ˌ̂����B���邱�Ƃ������A���̏ꍇ�͎}�̒��a�͂�葾���A�}�̊Ԋu�͋����Ȃ�B��2���}�͌Q�̂̉��ʂɂ��悭���B���邱�Ƃ�����B�����̂͑��E���A�O�a2�`3mm�ŁA���܂�ˏo���Ȃ����̂���5mm�ȏ�ˏo������̂܂ŗl�X�B1���u�ǂ�2/3R�܂Ŕ��B����B���ˌ͉̂~�`�`���`�J���̔����O�ُ��@�`�ŁA�ߏ�Ɍ������Ă悭����o���B�O�a2mm�����A1���u�ǂ̔��B�͈����B�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A���ˌ̊ԂŖԖڏ�A���̕\�ʂɂ͑��Ξ������ԁB

�������F�J���I�ȏʎΖʂ̐��[5�`15m�t�߂Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B

�⑫�F�{���Acropora cytherea �n�i�o�`�~�h���C�V��A. latistella �L�N�n�i�K�T�~�h���C�V�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�ƍ�������Ă���A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B�{��̐V�̘a���́A��[���ׂ��}�����ꂵ����2���}�����t�Ɏ��Ă��邱�ƂɗR������B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Acropora muricata (Linnaeus, 1758)

�X�M�m�L�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���剖���A1m)

|

��2���}�̒��a��1.2cm���x�B

|

|

�����`�F���}��`�ő���Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B�}�S�̂܂��͎}�̐�[���݂̂��F�����������̂�����B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��1���}��20cm�ȏ�L�сA�����ł͉~���`�A��[10cm�قǂ͉~���`�ɂȂ�B��[����10cm�t�߂ł̒��a��1.2cm���x�B��2���}�͉~���`�ŁA��1���}�̐�[����10cm�قǂ̊Ԃł悭���B���A������5cm�����A��ł̒��a��1cm�����̂��̂������B��1���}�Ƒ�2���}�̂Ȃ��p�͒ʏ�50�`80�����炢�ŁA���܂�90��������̂�����B�����̂͑��E���ł͂Ȃ����A���낭�ĂԂ�₷���B�O�a2.5�`3.5mm�ł��܂�ˏo����(2mm����)�A1���u�ǂ�1/2�`3/4R�܂Ŕ��B�B���ˌ̂ɂ�2�^�C�v����A��͉~�`�J���̊Ǐ�`�����Ǐ�A�O�a1�`2.5mm�B������͉~�`�J���̖��݁`�����Ǐ�A�O�a0.5�`1.5mm�B��҂͑O�҂̊�߂��ł悭���B����B1���u�ǂ̒����͗��^�C�v�Ƃ�1/2�`2/3R�قǁB�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A����ȊO�̂Ƃ���ł͖Ԗڏ�ɂȂ�A�\�ʂɂ͒P���[���⑤�Ξ���������B

�������F���ʂ��̂悢�ʒr�E�ʌ�A�g�Q�̉e���̏��Ȃ��ʎΖʂ��ʈ�̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E���茧�ܓ����]���ȓ�B��q���ł͕��ʎ�B

�⑫�F�{���Acropora intermedia �g�Q�X�M�~�h���C�V�ȂǑ��̎��}��~�h���C�V�ނƍ�������Ă��邽�߁A��q���ȓ�ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

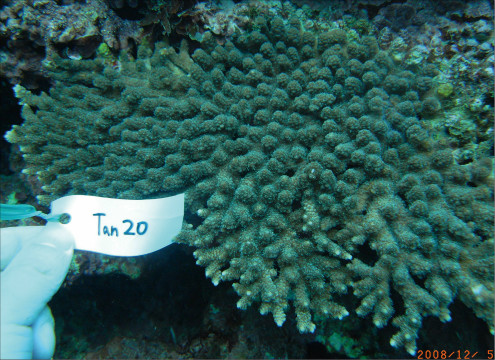

Acropora nana (Studer, 1878)

�X�Q�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A���[5m)

|

��2���}�̒��a��4�`6mm�B

|

|

�����`�F�@�ׂȊO�ς̎��}���A�ő��R�����{�[�X��A�ő���Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�A���F�A�N���[���F�A�F�⎇�F�ȂǗl�X�B�}�̐�[�̓s���N�F�Ȃǂ̒W�F�ɂȂ邱�Ƃ������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�ׂ͍��~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A���a4�`6mm�A����3cm�قǂ̂��̂�������10cm�߂��܂ŐL�т���̂�����B�אڂ����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2�`1.5cm���x�ŁA�قړ��Ԋu�ɕ��ԁB�������A��2���}�̕������ȕ����ł́A���̋����͂��Z���B�����̂��k���ŊO�ǂ͌����A��[�����ۂ܂����~���`�B�O�a1.5�`2mm�A1.5�`2.5mm�قǓˏo�B1���u�ǂ͒���2/3�`4/3R�B���ˌ̂́A�~�`�J���̖����Ǐ�ŁA�ۂ����������̂�����B�O�a1.5�`2mm�B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�B�����͌��łȖԖڏ�ŁA�\�ʂɂ͍ו���[��(�ꕔ�͒P���[��)�����W����B

�������F���ʂ��̂悢�ʉ�����ʎΖʂ̐�(���ɐ��[5m�Ȑ�)�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B

�⑫�F�{��́A���l�̌Q�̌`�ɂȂ�Acropora aculeus �n���G�_�~�h���C�V��A. valida �z�\�G�_�~�h���C�V�ƍ�������Ă���B�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Acropora nasuta (Dana, 1846)

�n�i�K�T�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A2m)

|

��2���}�̒��a��8mm�`1cm�B

|

|

�����`�F������5cm�قǂ̃R�����{�[�X��`�ő��R�����{�[�X��Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͐�[�̂ق�����⑾���~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A��Œ��a8mm�`1cm�A����3cm�قǁB�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2�`1.5cm�B�����̂��k���ŁA�O�a2�`2.5mm�A1mm�قǂ����ˏo���Ȃ��B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�B���ˌ̂͊O�a1.5�`2mm�B�}�̏���ł͗��`�J���̕@�`�ł悭����o�����̂������A�����ł͉~�`�J���Ŗ����Ǐ�̌̂������B���̂��߁A��2���}��^�ォ�猩��ƁA�����̒����̕��ˌ̂��悭�ڗ��B�������k���ŁA���ˌ̂̊O�����]��Ɍ����邪�A�S�̓I�ɂ͖Ԗڏ�ŁA�\�ʂ𑽐��̒P���[���������Ă���B

�������F���ʂ��̂悢�ʒr�E�ʌ�A�g�Q�̉e���̏��Ȃ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

*** ����܂Ŏ�q���Ŋm�F����Ă��Ȃ���

|

|

| |

Acropora palmerae Wells, 1954

�}�c�J�T�~�h���C�V�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(����q���剖���A���[2m)

|

��2���}�̒��a��1�`3cm�Ƃ���B

|

|

�����`�F�핢��`�w��Q�́B�����̕s�����ȑ�2���}���s�K���ɔ��B���邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B���邪�A�����ꍇ������B�܂��A��2���}��[�ɒ����̂��`������Ă��Ȃ����̂�������B�悭���B������2���}�͉~���`�`�~���`�ŁA���a1�`3cm�A����10cm�����B�����̂��k���ŊO�a3mm�O��A�ˏo���Ȃ��B1���u�ǂ͒���1/2�`3/4R�ŁA���Q�̓��ł��̂ɂ���ėl�X�B���ˌ̂ɂ́A�O�a2mm�O��Ō����J���̊Ǐ�`�悭�J�����O�ُ�̂��̂ƁA1mm�O��̖����Ǐ�`���݂������̂�2�^�C�v�������A����炪�Q�̕\�ʂɖ��W���ĕ��z����B���^�C�v�Ƃ�1���u�ǂ̔��B�������A�����Ă�1/2R�܂ŁB�����́A���ˌ̂̑��ʂ��]��ɂȂ邱�Ƃ����邪�A�啔���͖Ԗڏ�ŁA���̔��B�������\�ʂ͕����Ɍ�����B

�������F�g������̔��ɋ����ʉ�����ʎΖʂ̐�(���ɐ��[5m�Ȑ�)�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B

�⑫�F�{���Acropora aborotanoides �g�Q�}�c�~�h���C�V��A. robusta ���X���~�h���C�V�i����Ƃ��{�K�C�h���f�ڎ�j�ƍ�������Ă��邽�߁A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�B�{��̐V�̘a���́A��������Č�������ˌ̂ɂ���āA�Q�̕\�ʂ����ڂ�����̕\�ʂɎ��邱�ƂɗR������B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

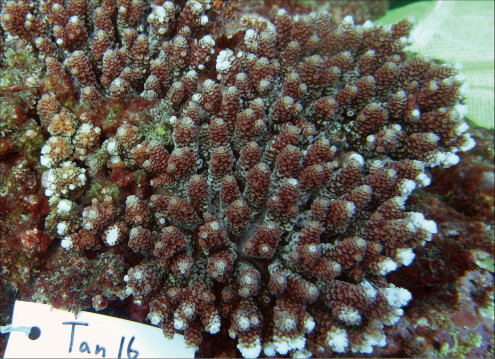

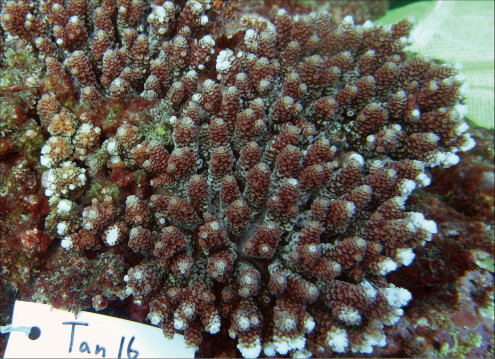

Acropora papillare Latypov, 1992

�^�P�m�R�~�h���C�V�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F���r�a�K(����q���n���̊≮�A���[1m)

|

��2���}�̒��a��2cm�O��B

|

|

�����`�F��Ɏw��Q�́B�Q�̎����̎}�������ɐL�������R�����{�[�X��Q�̂�������B

��̕��̐F�ʂƓ����F��Ɋ��F�`�W���F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�`�~���`�B�܂�Ɏ}�̑����A������Ԋu���悭�����Q�̂����邪�A�ʏ�͂���炪�s�����ȌQ�̂̂ق��������B�}��Œ��a2cm�O��A����2.5�`3.5cm�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋����́A�}�����W���Ă���Ƃ����2�`3cm�قǁB�����̂��k���A�O�a3mm�O��œˏo���Ȃ��B�P���u�ǂ͒���1/3�`3/4R�B���ˌ̂͊O�a1.5�`1.8mm�ő傫�����悭�����A��2���}�̑��ʂł͖��W���ĕ��z����B���̌`��͎�ɐO�ُ�ŁA���O�͎}�̏㕔�ł͔����A�����ł͂�������Ċۂ݂�ттČ�����B�P���u�ǂ̔��B�͈����A����1/4�`1/3R�B�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A���̑��̕����ł͖Ԗڏ�ŁA�\�ʂɒP���[��(�ꕔ�͑��Ξ�)�����W����B

�������F�g������̔��ɋ����ʉ��`�ʎΖʂ̐�(���ɐ��[5m�Ȑ�)�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B

�⑫�F�{���Acropora aspera �q���}�c�~�h���C�V�AA. monticulosa �T���J�N�~�h���C�V��A. robusta ���X���~�h���C�V�i������3��͑S�Ė{�K�C�h���f�ڎ�j�ƍ�������Ă��邽�߁A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B�{��̐V�̘a���́A�}�̊O�ς��^�P�m�R�Ɏ��邱�ƂɗR������B

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FAcropora sp. Japan 2�Ƃ��ċL�^�����\������

|

|

| |

Acropora pruinosa (Brook, 1892)

�q���G�_�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F���n�m�V(�É������ɓ����c�q�A���[5m)

|

��2���}�̒��a��6�`8mm�B

|

|

�����`�F�ő���`���}��Q�̂ŁA�Q�̂̍�����20cm���邱�Ƃ�����B�J���I�Șp�̊�Տ�ł́A������10cm�ɖ����Ȃ��ő��R�����{�[�X��Q�̂ɂȂ邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B���ΐF�Ȃǂ̖��邢�F�ʂ̌Q�̂�������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͒�����5cm�����ŁA�}�̉����ł͉~���`�A��[1cm�t�߂���ׂ͍��Ȃ��ĉ~���`�ɂȂ�B�܂����}��Q�̂̏ꍇ�A�����̑�2���}�͊����1cm���炢�̂Ƃ���Řp�Ȃ��Ă��邱�Ƃ������B�����̂�1�����̑�2���}�ł́A��Œ��a6�`8mm�B���}��Q�̂̏ꍇ�A��1���}��10cm�ȏ�L�сA��[����8�`10cm�t�߂Œ��a8mm�`1cm�ɂȂ�B��[����5cm�قǂ̌`��͑�2���}�Ƃقړ����B��1���}�Ƒ�2���}�Ƃ̂Ȃ��p��50�`70���B�����̂͑��E���ŁA�O�a2�`3mm�A�ˏo���x��2mm�����B1���u�ǂ��悭���B���A����2/3�`1R�B���ˌ̂͒����Ǐ�ŁA�O�a2mm�O��B�J�����͂��ꂢ�ȉ~�`�ŁA1���u�ǂ͒���2/3�`1R�B�����͖Ԗڏ�ŁA���̕\�ʂɒP���[���⑤�Ξ������W����B���ˌ̂̑��ʂł́A�����̞������ɕ���Ř]��ɂȂ邱�Ƃ������B

�������F���[10m�Ȑ�̎Օ��I�Șp�̍��I���A�J���I�Șp�̐��[5�`10m�̊�Տ�Ȃǂő�Q�����`�����₷���B

�����ł̕��z�F��t���َR�E���茧�Δn�ȓ�A���������m�ȕ��z����͕s���B��q���ł͋L�^����Ă��Ȃ��B

�⑫�F�{��͂���܂�Acropora tumida �G�_�~�h���C�V�ƍ�������Ă����B�{��̃^�C�v�Y�n�͒��茧�Δn�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Acropora secale (Studer, 1878)

�g�Q�z�\�G�_�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�[���T�L(���V�\�s�匴�A���[9m)

|

��2���}�̒��a��8mm�`1cm�B

|

|

�����`�F�R�����{�[�X��Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F��Ɋ��F�ŁA�}�̐�[�����F�ɂȂ邱�Ƃ������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͐�[����⑾���~���`�B�����̂�1�����̑�2���}�ł́A��Œ��a8mm�`1cm�A����2.5cm�قǁB�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2�`1.5cm�B�����̂��k���ŊO�ǂ������A��[�����ۂ܂����~���`�A�O�a3mm���x�A1�`2.5mm�قǓˏo�B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�B���ˌ̂ɂ�2�^�C�v����A��͊O�a1.8�`2.5mm�̔�������@��`�Ǐ�ŁA���`�`�~�`�J���B������͊O�a1�`1.2mm�̖��݁`�����Ǐ�ʼn~�`�J���B���^�C�v�Ƃ�1���u�ǂ͒���1/3�`2/3R�B�����͌��łȖԖڏ�ŁA�\�ʂɂ͍ו���[������������B

�������F���ʂ��̂悢�ʒr�E�ʌ�A�g�Q�̉e���̏��Ȃ��ʎΖʂ̐��[15m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Acropora cf. selago (Studer, 1878)

�a���Ȃ� |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���剖���A���[1m)

|

��2���}�͒��a��7�`9mm�B

|

|

�����`�F����5cm�����̃R�����{�[�X��`�ő��R�����{�[�X��Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F��Ɋ��F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�ő傫�����悭�����A�����̂�1�����̑�2���}�ł́A���a7�`9mm�A����2�`3cm�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.5cm�O��B�����̂��k���ŊO�a2�`2.5mm�A���܂�ˏo���Ȃ��B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�قǁB���ˌ̂͌�����`�O�ُ�A�J�����͉~�`�`���`�ŁA�O�a1�`2mm�A�悭����o���̂ƂقƂ�ǒ���o���Ȃ��̂�2�^�C�v������B1���u�ǂ͒���1/3�`1/2R�B�����\�ʂ́A���ˌ̂̊O���ł͘]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�ŁA���̕\�ʂɂ͒P���[��������B

�������F���ʂ��̂悢�ʒr�E�ʌ�A�ʉ�����ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{��͐����EVeron (1995) ��Acropora sp. Japan 2 �Ƃ��Čf�ڂ���Ă���킾�Ǝv����B�{��́AAcropora selago �^�`�n�i�K�T�~�h���C�V�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�̂ق��AA. digitifera �R���r�~�h���C�V��A. millepora �n�C�}�c�~�h���C�V�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�ƍ�������Ă���\��������A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Acropora solitaryensis Veron and Wallace, 1984

�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���剖���A���[3m)

|

��2���}�̒��a��1cm�܂ŁB

|

|

�����`�F����5cm������}���`�ő��R�����{�[�X��Q�́B�����ɐL�т���1���}�Ԃ������I�ɗZ�����Ĕ�Q�̂Ɍ����邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�́A�Q�̂ɂ���ĉ~���`�ɂȂ���̂Ɖ~���`�ɂȂ���̂�����A��[������ɕ��邱�Ƃ�����B�}��[�����Ă��Ȃ���2���}�̒�����4cm���x�B�����̂�1�����̑�2���}�ł́A��ł̒��a�́A�~���`�̂��̂�7�`9mm�A�~���`�̂��̂���8mm�`1cm�ł�⑾�߁B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋����́A��[�̕����Ȃ��A�������悭�����Ă���Q�̂�1.5�`2cm���x�B�����̂��k���ŁA�O�a2�`2.5mm�A1�`1.5mm���x�ˏo�B�ꎟ�u�ǂ͒���1/3�`1/2R�B���ˌ̂͊O�a1.5�`2.5mm�Ƒ傫�߂ŁA�~�`�J���̕@�`�܂��͖����Ǐ�A��1�u�ǂ͒���1/2R�قǁB�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A���̑��̕����ł͖Ԗڏ�ŁA�\�ʂɑ��Ξ�(�ꕔ�͒P���[��)���悭���B����B

�������F�O�m�ɖʂ����A�܂��͂��Օ����ꂽ�ʎΖʂ��ʈ�̐��[15m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��t���َR�E���茧�Δn�`����{���k���B��q���ł͕��ʎ�B

�⑫�F�{��ɂ́A��2���}�ׂ̍����̂Ƒ������̂�2�^�C�v���܂܂�邱�Ƃ���A�X�Ȃ镪�ފw�I�������K�v�Ǝv����B�܂��{��́A��q���Ȗk�ł�Acropora japonica �j�z���~�h���C�V��A. cf.glauca �G���^�N�~�h���C�V�ƁA��q���ȓ�ł�A. cerealis ���M�m�z�~�h���C�V�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�Ȃǂƍ�������Ă���\��������B�{��̘a���͔���(1970)�Ɋ�Â��B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Acropora spicifera (Dana, 1846)

�N�V�n�_�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���剖���A���[4m)

|

��2���}�̒��a��4�`5mm�B

|

|

�����`�F�������`���}���Q�̂ŁA��̌��݂�2cm�����B�אڂ����1���}���m���Z�����邱�Ƃ����邪�A���S�Ȕ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B���Ԃ��G����L���Ă��邱�Ƃ������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�ׂ͍��Z���~���`�`�~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A�傫�����̂Œ��a4�`5mm�A����7mm�`1.2cm�قǂɂȂ�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2cm�����B�����̂͑��E���ŁA�O�a��1.5�`2mm�B�Q�̎����̂��̂������Ώ���ɓˏo���邱�Ƃ͂Ȃ��B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�قǁB���ˌ̂͊O�a2mm�����ŁA1���u�ǂ̔��B�������B�`��͎�Ɍ�����`�O�ُ�A�J�����̉��͂قڐ��������A���O���悭����������ˌ̂͂��ߏ�ɒ���o�����悤�Ɍ�����B�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�ŁA�\�ʂɂ͑��Ξ������ԁB

�������F���ʂ��̂悢�ʒr�E�ʌ�A�ʉ��`�ʎΖʁA��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E���茧��ܓ��ᏼ���ȓ�B

�⑫�F�{���Acropora hyacinthus �i�����E�~�h���C�V�ƍ�������Ă��邽�߁A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B

*** ����܂Ŏ�q���Ŋm�F����Ă��Ȃ���

|

|

| |

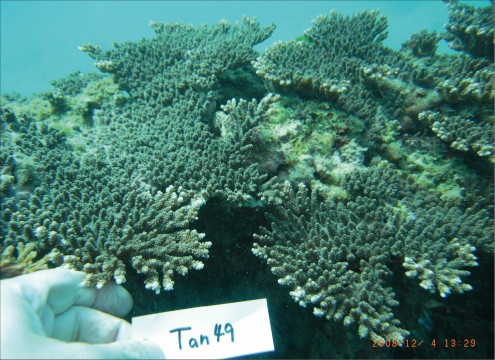

Acropora tanegashimensis Veron, 1990

�^�l�K�V�}�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A���[2m)

|

��2���}�̒��a��6�`8mm�B

|

|

�����`�F>������1.5cm���x�̔������Q�̂ŁA��1���}�Ԃ������I�ɗZ�����Ĕ�Ɍ�����Ƃ��낪����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�Â��ΐF�`���F�ŁA���Ԃ��G���L���Ă��邱�Ƃ������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�ŁA�����̂�1�����̑�2���}�̏ꍇ�A�傫�����̂Œ��a6�`8mm�A����5�`8mm�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2cm�����B�����̂͑��E���ŁA�O�a1.5mm�O��Ə������ˏo���Ȃ����߁A���ˌ̂Ƌ�ʂ����ɂ����B�����̂�1���u�ǂ͒���2/3R���x�B���ˌ̂́A�O�a�������̂Ƃقړ��������傫�߂�1.5�`2mm�B�O�`�͌�����`�O�ُ�ŁA���O�������ɂ悭����o���B���ˌ̂́A�����u�ǂ�䰐S�߂�(3/4R)�܂Ŕ��B���邪�A����ȊO��1���u�ǂ̔��B�͂悭�Ȃ�(1/4R�`1/3R)�B�����́A���ˌ̂̊O���Ř]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�ŁA�\�ʂɂ͒P���[���⑤�Ξ������ԁB

�������F�J���I�A�܂��͂��Օ����ꂽ��ʈ�̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�`��q���B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{��̃^�C�v�Y�n�͎�q�����V�\�s�Z�g�B�{���Acropora hyacinthus �i�����E�~�h���C�V��A. spicifera �N�V�n�_�~�h���C�V�ƍ�������Ă��邽�߁A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Acropora tenuis (Dana, 1846)

�E�X�G�_�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(���V�\�s�Y�c�p�A���[5m)

|

��2���}�̒��a��8mm�O��B

|

|

�����`�F���}���`�R�����{�[�X�ő���Q�̂ŁA��̍�����5cm�قǂɂȂ�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�ŁA���ˌ̂̉��O���W�F�ʼn�����邱�Ƃ������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�ŁA�����̂�1�����̑�2���}�̏ꍇ�A��Œ��a8mm�O��A����3�`4cm�̂��̂������B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.2�`1.5cm�قǂł悭�����B�����̂͑��E���ŁA�O�a2.5�`3mm�A1�`3mm�قǓˏo����B1���u�ǂ͒���1/3R�قǁB���ˌ͎̂��`�`�O�ُ�ʼn������悭����o���A�J�����͉~�`�Ɍ�����B���̂��ߑ�2���}��^�ォ�猩��Ƃ��ꂢ�ȃ��[�b�^��Ɍ�����B�O�a1.5�`2.5mm�A1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�B�����́A���ˌ̂̊O���ł��ꂢ�Ș]��A���ˌ̊Ԃł͖Ԗڏ�ɂȂ�B�\�ʂɂ͒P���[�������B����B

�������F���ʂ��̂悢�ʒr�E�ʌ�A�g�Q�̉e���̏��Ȃ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋ɂ߂ċH�B

** ����̒����ł͊m�F�ł��Ȃ������������EVeron(1995)�ł͎�q���Ŋm�F����Ă����

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

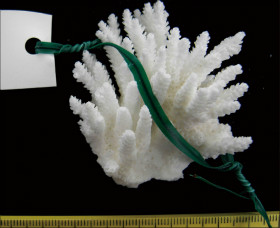

Acropora tumida (Verrill, 1866)

�G�_�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�����@�O(���m���匎�������A���[3m)

|

��2���}�̒��a��8mm�`1cm�B

|

|

�����`�F�w��܂��̓R�����{�[�X��Q�́B��1���}������ɐL�тĎő��R�����{�[�X��`�ő���Q�̂ɂȂ���̂�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F��ɒW���F�`���ΐF�ŁA���F��ΐF�̂��̂�������B�����̂̓N���[���F�ɂȂ邱�Ƃ������B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��1�E��2���}�͊�{�I�ɉ~���`�ŁA��[1cm�t�߂���ׂ��Ȃ��ĉ~���`�ɂȂ�B�����̂�1�����̑�2���}�̏ꍇ�A��̒��a8mm�`1cm�A�����͎w��`�R�����{�[�X�Q�̂�1.5�`3cm�A�ő��R�����{�[�X��`�ő���Q�̂�7.5cm�قǂ܂ŐL�т�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋����́A�O�҂�1�`2cm�قǂ�����҂ł͂���ȏ�ɂȂ�B��1���}�Ƒ�2���}�̂Ȃ��p�́A�O�҂ł�50�����邪�A��҂ł�40�������B�����̂͑��E���ŁA�O�a��3�`5mm�A��[�����R�łقƂ�Ǔˏo���Ȃ��B1���u�ǂ͂悭���B���A����1R�ɒB����B���ˌ̂͊O�a2�`3mm�̂��̂������A��ɕ@��`���O����������O�ُ�ŁA�J�����͉~�`�`���`�B1���u�ǂ͒���2/3�`1R�B�����́A���ˌ̂̑��ʂł͘]��A����ȊO�ł͖Ԗڏ�ŁA�\�ʂɂ͒P���[���⑤�Ξ������B����B

�������F���Օ��I�Ȋ�ʈ�̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�`���m���匎�B��q���ł͋L�^����Ă��Ȃ��B

�⑫�F�{���Acropora glauca �i�J���r�~�h���C�V��A. pruinosa �q���G�_�~�h���C�V�ƍ�������Ă���A�����ł̐����͍Č�������K�v������B�쑺�E�ڍ�(2005)��Acropora aff.samoensis �͖{��B

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FA. excelsa�Ƃ��ċL�^�����\������

�������ʐ^�̌Q�̂Ƃ͕ʌQ��(���������n�_�̓����[�ō̏W���ꂽ����)

|

|

| |

Acropora valida (Dana, 1846)

�z�\�G�_�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Acropora Oken, 1815 �~�h���C�V�� |

|

�B�e�F��@��(����q���n���̊≮�A���[2m)

|

��2���}�̒��a��7�`9mm�B

|

|

�����`�F�R�����{�[�X��A�ő��R�����{�[�X��A�ő���Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F�W�ΐF�`�W���F�B�}�̐�[�����F�ɂȂ邱�Ƃ�����B

���i�̓����F��2���}�܂Ŕ��B�B��2���}�͉~���`�ŁA�����̂�1�����̏ꍇ�A��Œ��a7�`9mm�A����3�`5cm�B�אڂ�����2���}�̒����̊Ԃ̋�����1.5�`2cm�قǂł悭�����B�����̂��k���ŁA�O�a2.5mm�O��A1�`2mm�قǓˏo����B1���u�ǂ͒���1/2�`2/3R�B���ˌ̂͊Ǐ�`�@��ŁA�J�����͉~�`�`���`�B�O�a1�`2mm�ŁA�悭�ˏo������̂Ƃ��Ȃ����̂�2�^�C�v�����݂���B1���u�ǂ̔��B�������A����1/3R�����B�����͎�ɖԖڏ�ŁA���ˌ̂ł͑��ʂ��]��ɂȂ邱�Ƃ�����B�����\�ʂɂ͒P���[���⑤�Ξ������B����B

�������F���ʂ��̂悢�ʒr�E�ʌ�A�g�Q�̉e���̏��Ȃ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Acropora glauca �i�J���r�~�h���C�V�ƍ�������Ă��邽�߁A��q���Ȗk�ł̐����͍Č�������K�v������B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

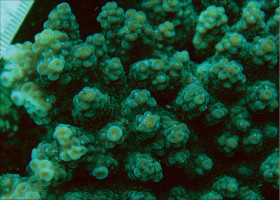

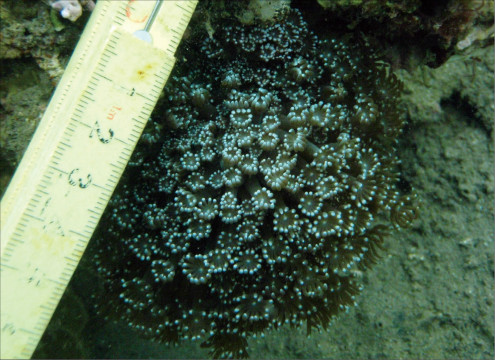

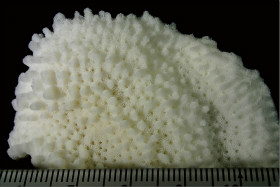

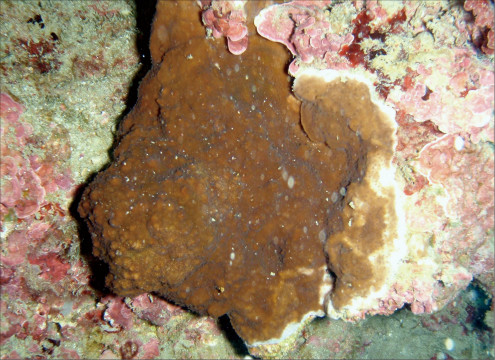

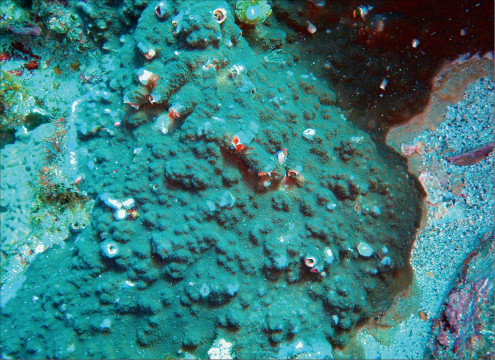

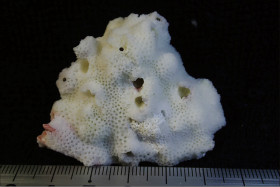

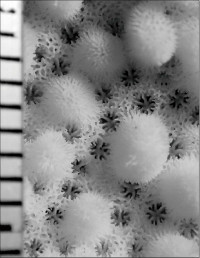

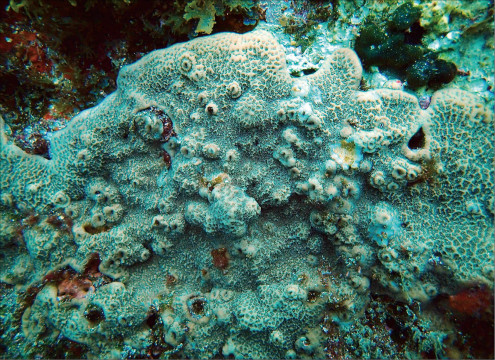

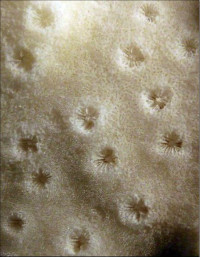

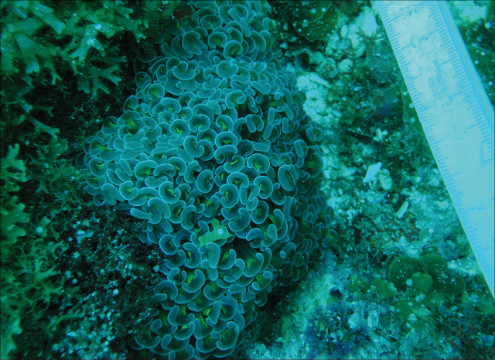

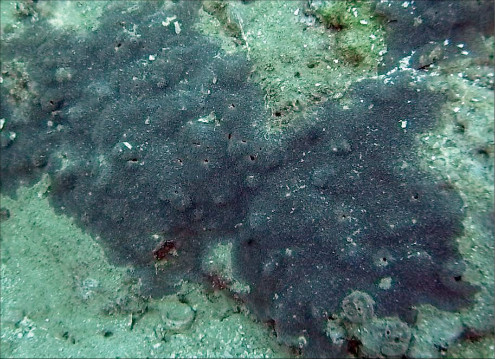

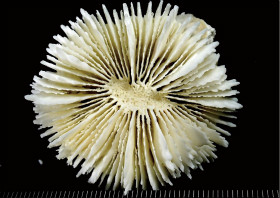

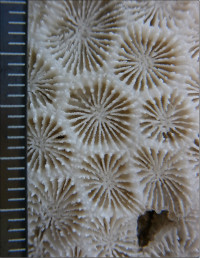

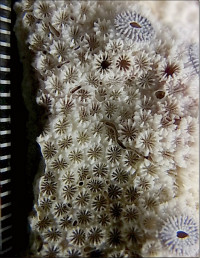

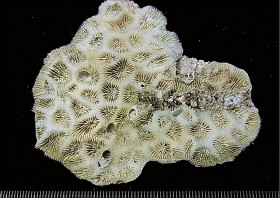

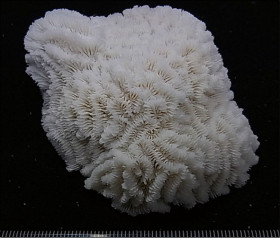

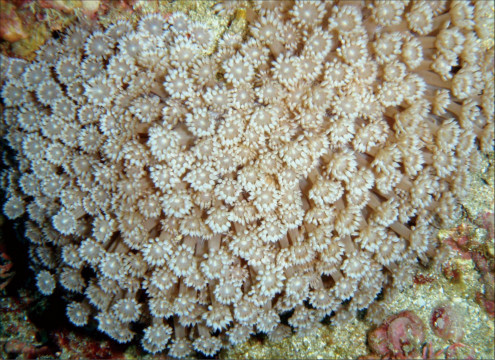

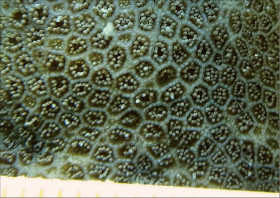

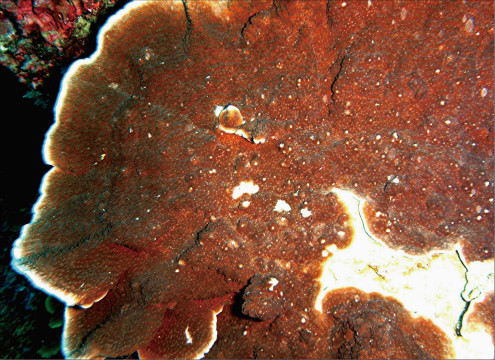

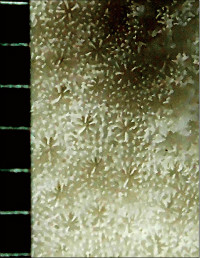

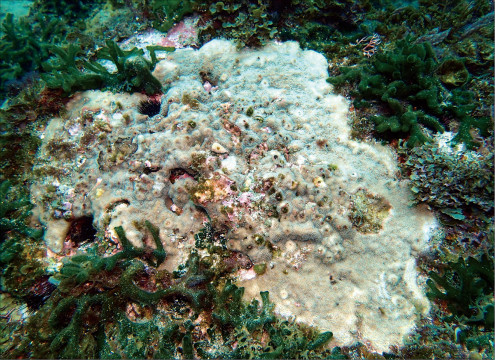

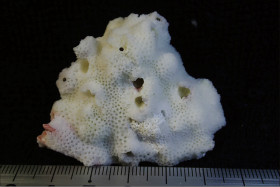

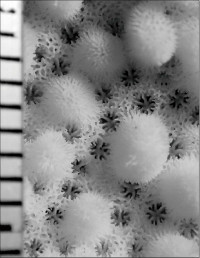

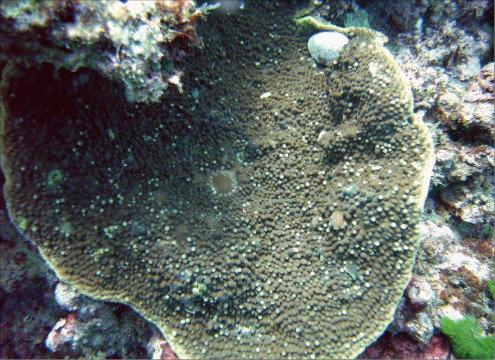

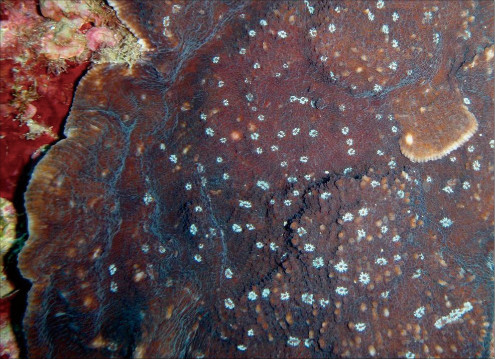

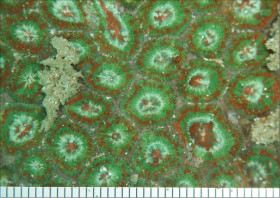

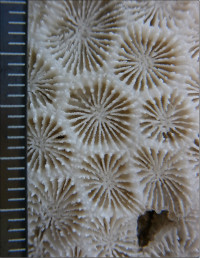

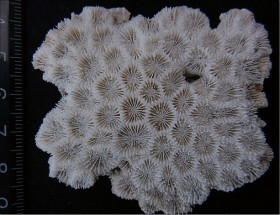

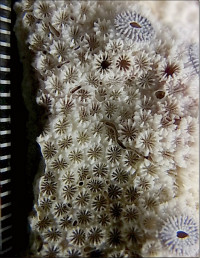

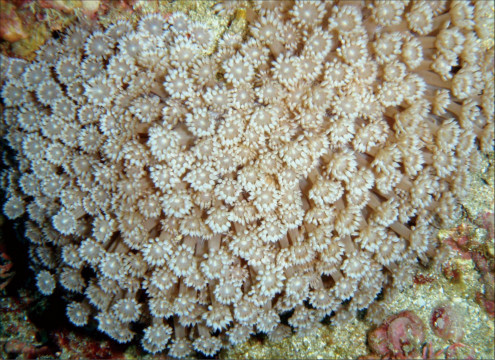

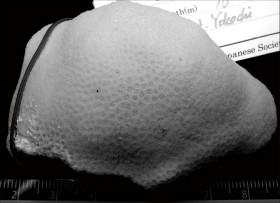

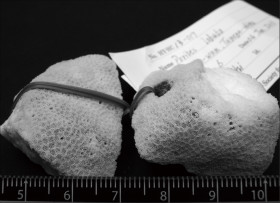

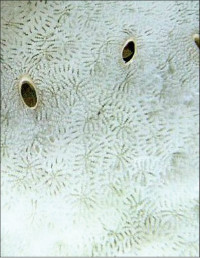

Alveopora japonica Eguchi, 1975

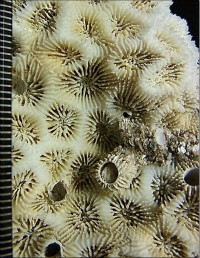

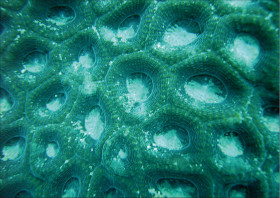

�j�z���A���T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Alveopora de Blainville, 1830 �A���T���S�� |

|

�B�e�F�k��T�q(���茧�Δn�s���m�Y�A���[3m)

|

䰌a��3�`4mm�̂��̂������B

|

|

�����`�F���Q�̂ŁA���ꂢ�ȋ���ɂȂ邱�Ƃ������B

��̕��̐F�ʂƓ����F��Ɋ��F�`�Ê��F�ŁA���ƐG���[�͔������Ƃ��قƂ�ǁB�G��̐�[�͊ۂ��A�����̑傫���͂ǂ���قړ����B

���i�̓����F�̂͑��p�`�`���p�����~�`�B���Q�̓��ł̌̂̑傫���͂��s�����ŁA������䰂͒��a3�`4mm�A�[��3mm�قǁB�Q�̂ɂ���ẮA����炪�Ƃ���5mm����傫�Ȍ̂��܂ނ��̂�����B�u�ǂׂ͍��j���2���܂Ŕ��B���A���ˏ�ɔz��B1���u�ǂ͒����A䰐S�߂��܂ŒB����B�����͒ʏ햢���B�����A䰉����ł�1���u�Ǔ����̗Z����A�����I�ȃV�i�v�e�B�L�����ւ̌`�����H�Ɍ�����B2���u�ǂ͒�����1���u�ǂ̔����ȉ��ŁA������1���u�ǂƓ����x�����A�ꕔ�������B�̏ꍇ������B䰕ǂ͔����A���E���ł��낢�B䰕ǂɊJ�����E�͏c���̑ȉ~�`�`�~�`�ŁA��r�I�K���������㉺���E�ɕ���Ō�����B䰕Ǐ㉏�ɂ́A��[���G���ȋ������悭���B����B

�������F��ʈ�̐��[15m�Ȑ���p�̑������܂Ō����A���p���ł͑�Q�����`�����邱�Ƃ�����B

�����ł̕��z�F��t�����Y�E�������B��`����s���B�����EVeron (1995) �ł͎�q���ŋL�^����Ă��邪�A����܂ł̉�X�̒����ł͊m�F�ł��Ă��Ȃ��B

�⑫�F�{��̌��L�ڂ͍]��(1968)�ł͂Ȃ��]��(1965)�B�^�C�v�Y�n�����{�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�c�O�Ȃ��ƂɃ^�C�v�W�{���w�肳��Ă��Ȃ����߁A���m�ȃ^�C�v�Y�n�͖���̂܂܂ɂȂ��Ă���B�{��́A��q���Ȗk�ł�Alveopora spongiosa �A�����L�T���S�ƍ�������Ă���\�������邽�߁A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č�������K�v������B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

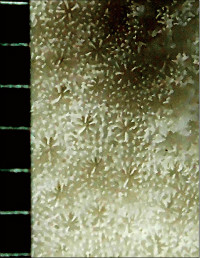

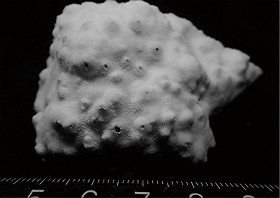

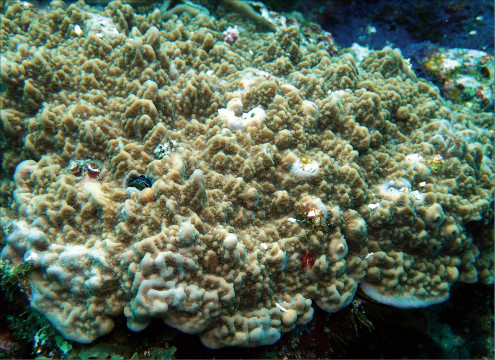

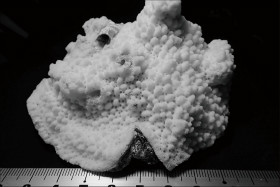

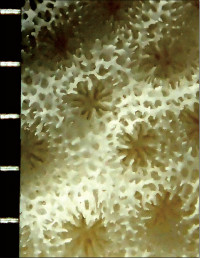

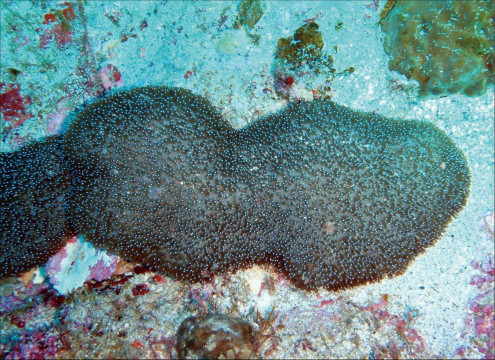

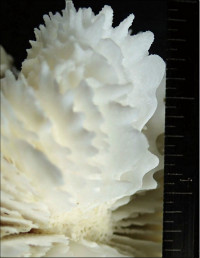

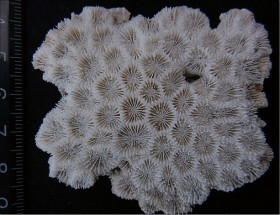

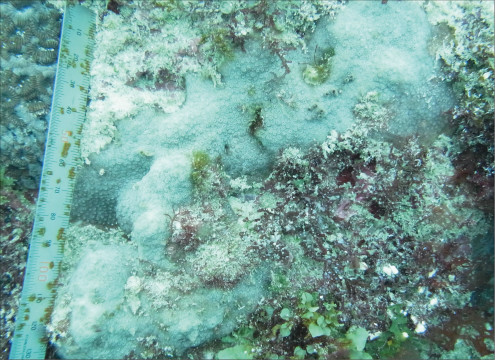

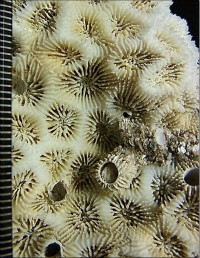

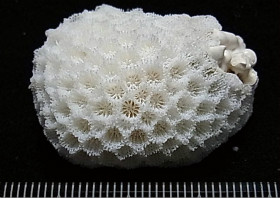

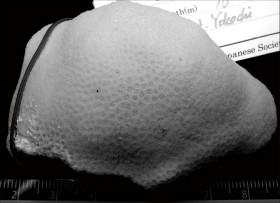

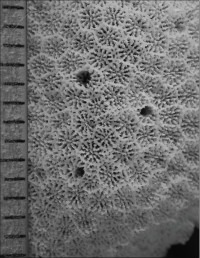

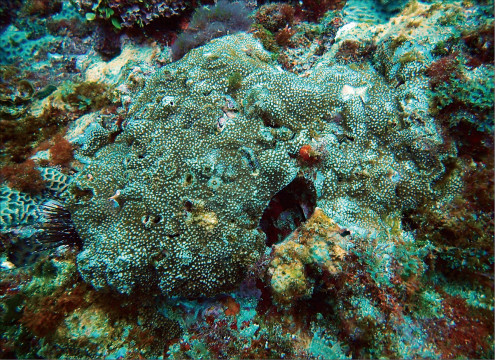

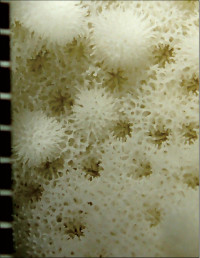

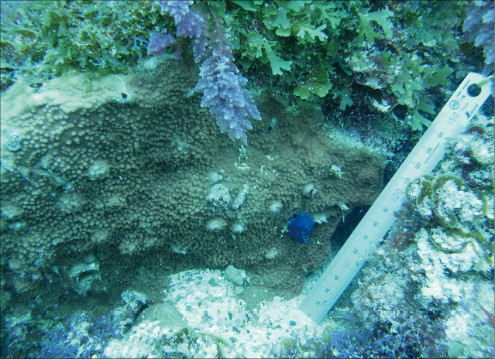

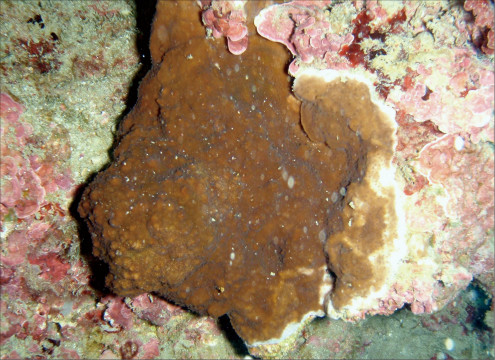

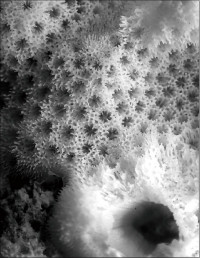

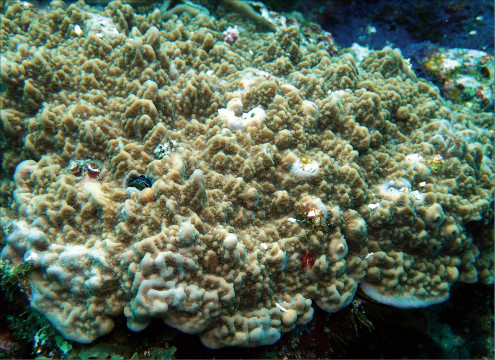

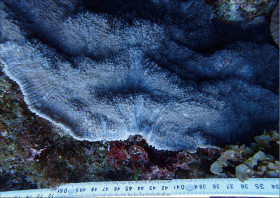

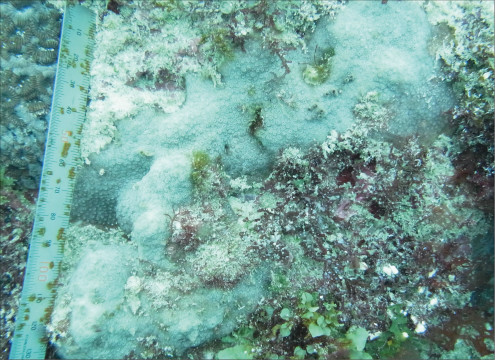

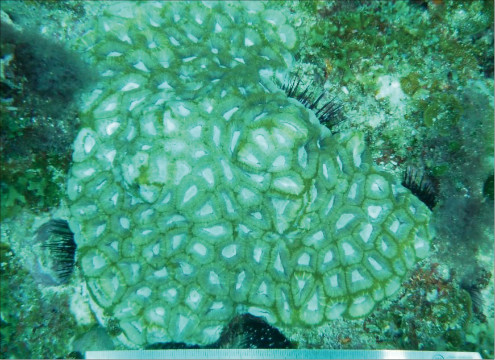

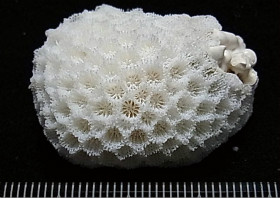

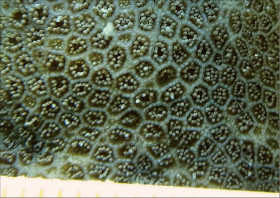

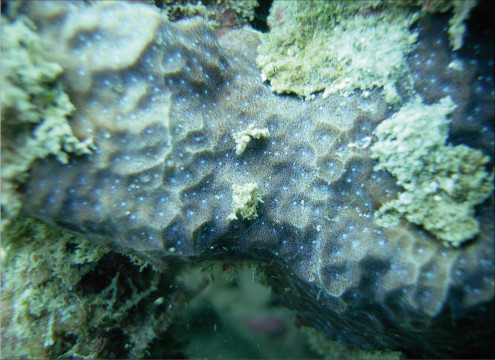

Alveopora spongiosa Dana, 1846

�A�����L�T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Alveopora de Blainville, 1830 �A���T���S�� |

|

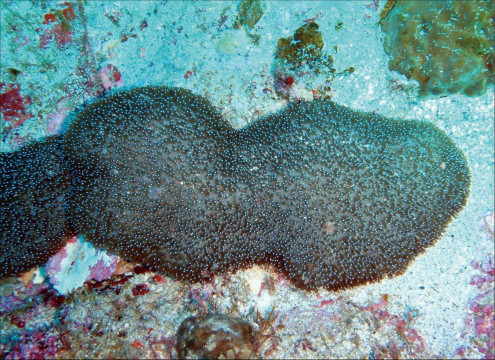

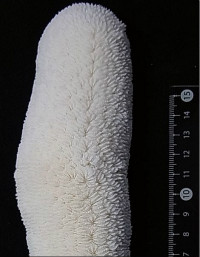

�B�e�F������^(����q���n���̊≮�A���[14m)

|

䰌a�͏�����2mm�O��B

|

|

�����`�F��ɔ핢��`���Q�̂ŁA�Q�̂��������Ƃ��͋���ɂȂ�₷���B�傫���Ȃ�ƁA�Q�̕\�ʂɕ����̉~����ˋN���`������邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F��ɒW���F�ŁA���̎��ӂƐG��̐�[�������Ȃ�B�|���v�S�̂������ۂ��Q�̂�����B�G�肪�L�тĂ��Ȃ��|���v�͒���̉ԕُ�Ɍ�����B

���i�̓����F�̂͑��p�`�`�~�`�ŁA䰌a�Ɛ[����2mm�O��B�u�ǂ͐j���2���܂Ŕ��B����B1���u�ǂ�䰉����̂��̂قǒ����A䰐S�܂��͂��̎�O�܂ŐL�т�B2���u�ǂ͔��ɒZ���čׂ��A����ł͊m�F���Â炢�B�����͒ʏ햢���B�����A䰉����ł�1���u�ǂ̓����̗Z����A�����I�ȃV�i�v�e�B�L�����ւ̌`�����H�Ɍ�����B䰕ǂ͔������E���������ŁB�E�͏c���̑ȉ~�`�`�~�`�ŁA�傫������ѕ��͕s�K���B䰕Ǐ㉏�ɂ͐�[����������_��̋��������B����B

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[15m�Ȑ[�Ō�����B�J���I�Șp�ł́A��������Ƃ���Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E���茧�ܓ����]���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{��́A䰌a�������x��Alveopora excelsa �AA. tizardi ��A. fenestrata �i�����3��͑S�Ė{�K�C�h���f�ڎ�j�ƍ�������Ă���B�܂��A�����ȋ���ŐG�肪�����ۂ��Q�̂́AA. japonica �j�z���A���T���S�Ƃ��Ԉ���₷���B����A�����̎�̍����ł̏ڍׂȕ��z�������K�v�ł���B

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FAcropora cuneata�Ƃ��ċL�^�����\������

|

|

| |

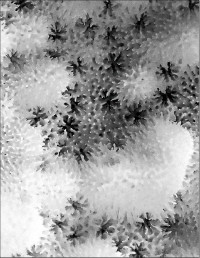

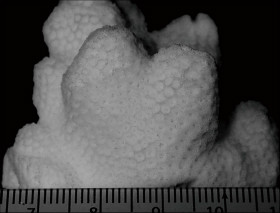

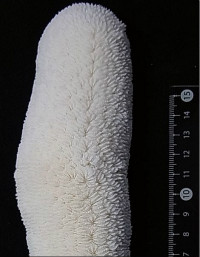

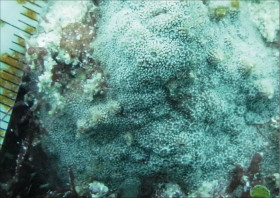

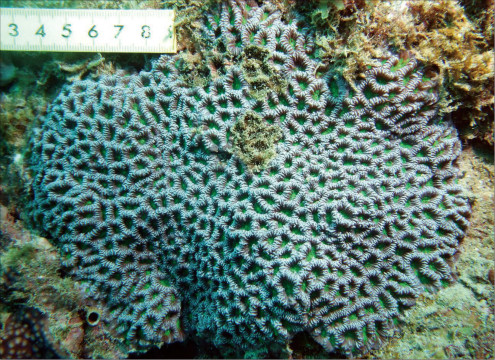

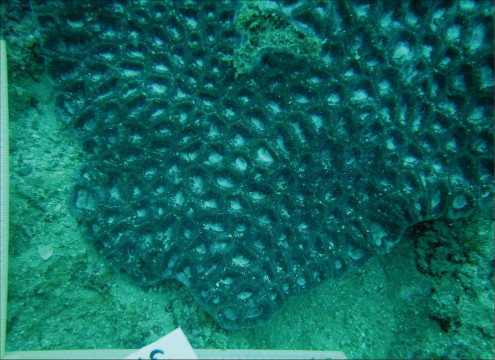

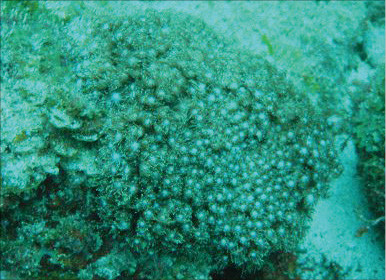

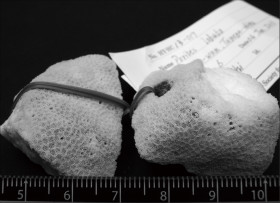

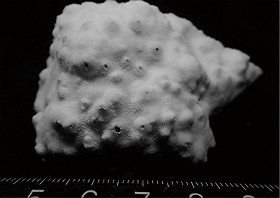

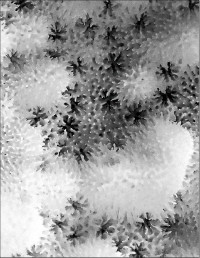

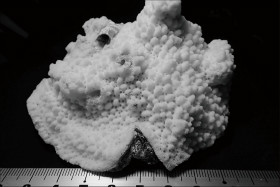

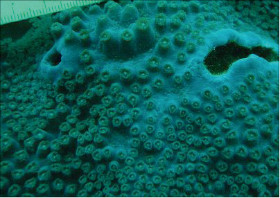

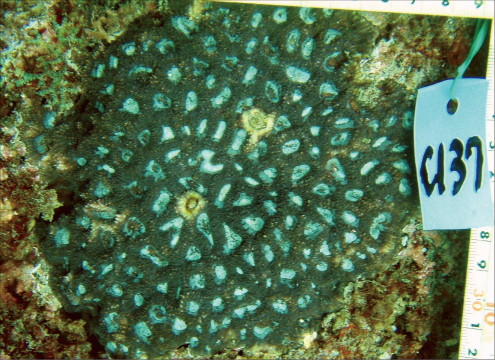

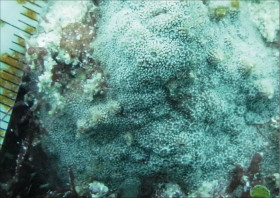

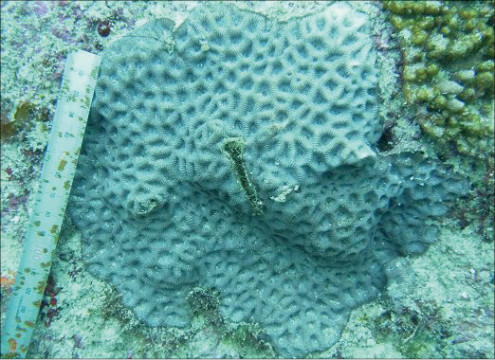

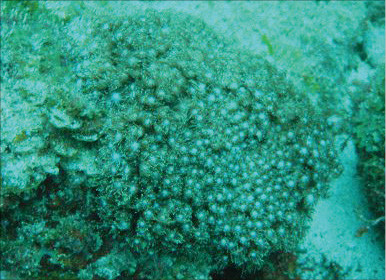

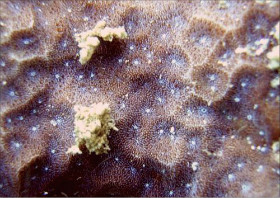

Astreopora macrostoma Veron and Wallace, 1984

�I�I�N�`�A�i�T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Astreopora de Blainville, 1830 �A�i�T���S�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s��v�ۍ`�A���[5m)

|

䰌a��3mm�O��B

|

|

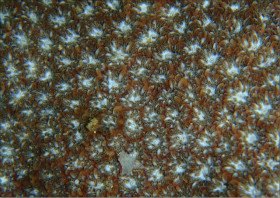

�����`�F�핢��`�����Q�́B����������o���Č�����ɂȂ�A�V���������ʂɎx����̐��ꉺ���蕔���s�K���Ɍ`������邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F���F�`�W���F��ΐF�B

���i�̓����F�̂́A�����\�ʂ���������3mm�قǓˏo������̂���A�قږ��݂��Ă�����̂܂ŗl�X�B�Q�̒��S�t�߂̌̂͌������s�K�������A�Q�̎����ł͉����������Ƃ������B�אڂ���̂̊Ԋu�͕s�����B䰂͉~�`�`���ȉ~�`�ŁA���a3mm�O��B�u�ǂ͒ʏ�2���܂Ŕ��B���A䰕Ǐ㉏�ł킸���ɓˏo����B1���u�ǂ͔�ŁA䰕Ǐ㉏�͔��ɒZ�����A䰉����͒����A䰐S�߂��܂ŐL�т�B1���u�ǂ̒��ɂ́A�������p�Ȃ��ėאڂ���1���u�ǂɗZ���������̂�������B2���u�ǂ͔�A�H�ɐj��ŁA���ɒZ���A䰕Ǐ㉏����䰉����܂łقړ��������B�����͑��E���ŁA�\�ʂɂ͑����Ē����ו���[�������W����B�ˏo�����̂�䰕NJO���ł́A�����u�ǂ̉������ɕ��ˏ�ɕ��сA���̈ꕔ�͔�ɗZ������1���E2���]���`�����邱�Ƃ�����B

�������F�Օ��I�Șp�A�g�Q�̉e���̏��Ȃ��ʎΖʂ��ʈ�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͕��ʎ�B

�⑫�F�{���Astreopora gracilis �Z���x�C�A�i�T���S�i�{�K�C�h���f�ڎ�j��A. incrustans �Ȃǂƍ�������Ă���A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

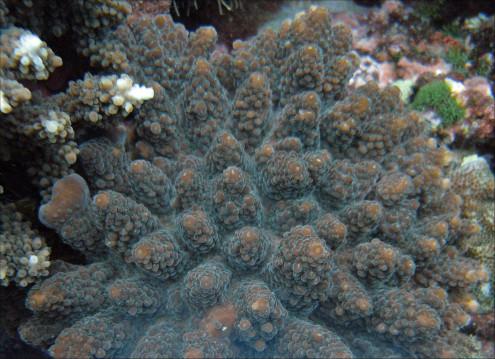

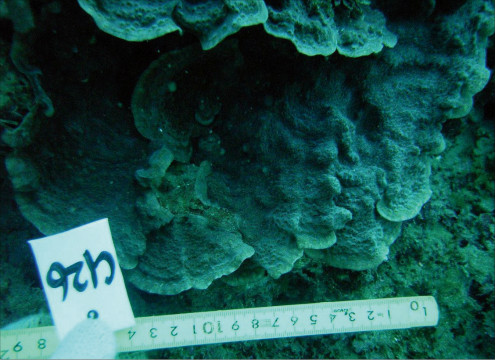

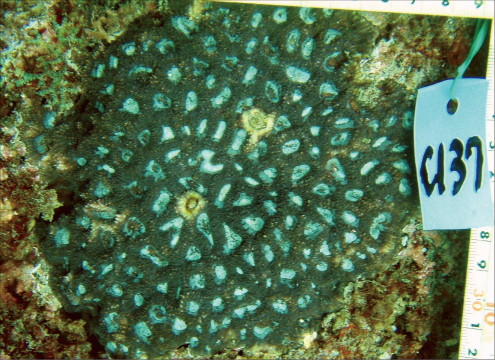

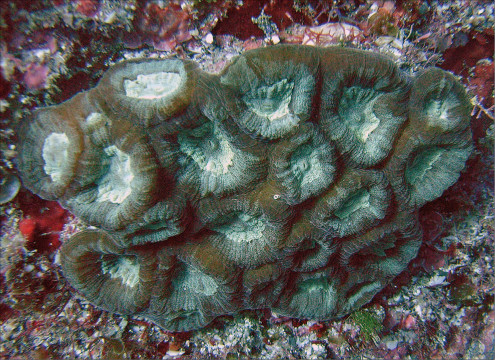

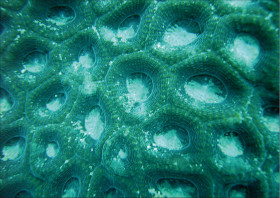

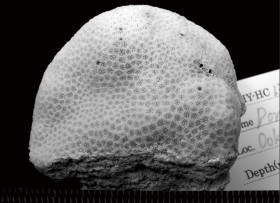

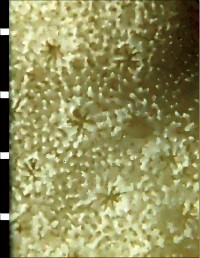

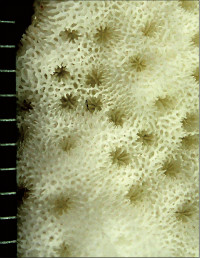

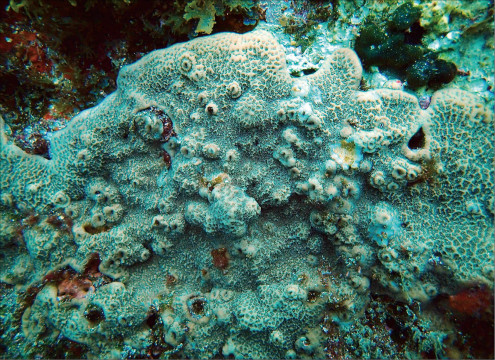

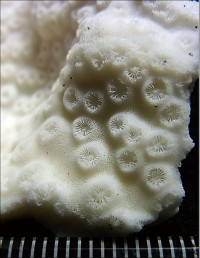

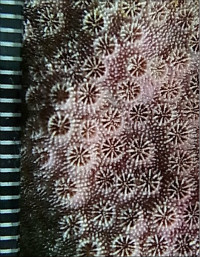

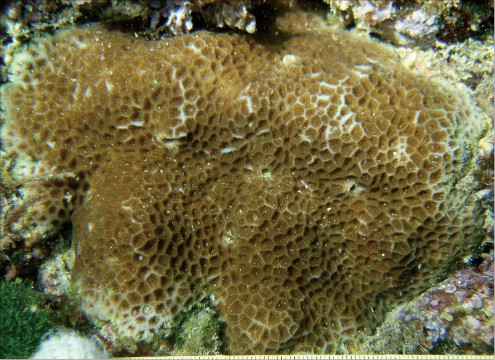

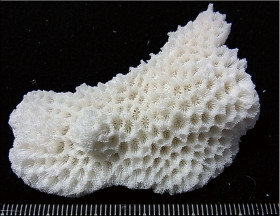

Astreopora incrustans Bernard, 1896

�a���Ȃ� |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Astreopora de Blainville, 1830 �A�i�T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s���Óc�A���[10m)

|

䰌a��2mm�����ŏ������B

|

|

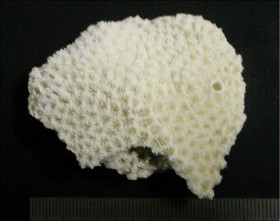

�����`�F�핢��Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F���F�`�W���F��ΐF�B

���i�̓����F�̂́A�Q�̕\�ʂ���1�`1.5mm�قǓˏo���A�̂̊Ԋu������͕s�K���B䰂͉~�`�A䰌a2mm�����ŏ������B�u�ǂ�2���܂Ŕ��B�B1���u�ǂ͔�ŁA䰕Ǐ㉏�ł͔��ɒZ�����A䰐S�߂��ł͒����Ȃ�B䰐S�߂��܂ŒB����1���u�ǂ̒��ɂ́A���������p�Ȃ��ėאڂ���1���u�ǂɗZ��������̂�����B2���u�ǂ͔��ɒZ���A䰕Ǐ㉏����䰓��̉����܂łقړ��������B��ɂȂ炸�ɐj��ɂȂ�u�ǂ�����B�����͑��E���ŁA���̕\�ʂɂׂ͍��Z���P���[����ו���[�������B����B

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ[�Ō�����B�g�Q�̉e�������Ȃ��Ƃ���ł́A���Ō����邱�Ƃ�����B

�����ł̕��z�F���m�������ȓ�B

�⑫�F�{���䰌a�̏�����Astreopora myriophthalma �A�i�T���S�AA. expansa �C�^�A�i�T���S��A. listeri �q���A�i�T���S�i�����3��͑S�Ė{�K�C�h���f�ڎ�j�Ȃǂƍ�������Ă���B����āA�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

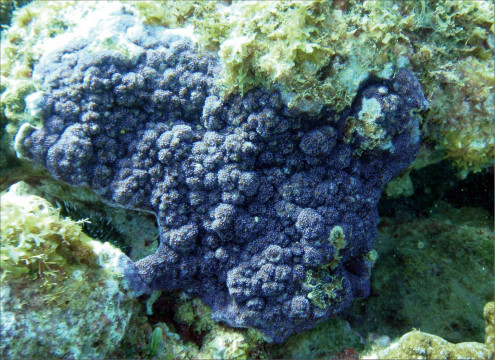

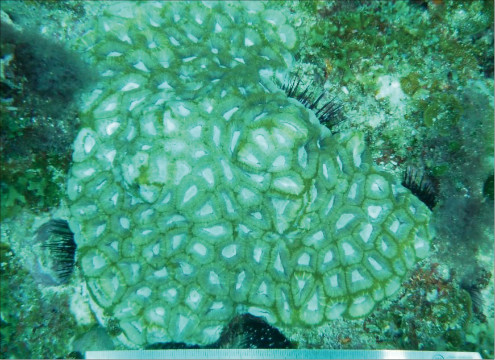

Isopora aff. cuneata (Dana, 1846)

�q���j�I�E�~�h���C�V |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Isopora Studer, 1878 �j�I�E�~�h���C�V�� |

|

�B�e�F�[���T�L(���V�\�s�匴�A7m)

|

�����͔̂��ʂ��ɂ����B

|

|

�����`�F�핢��Q�́B�Q�̕\�ʂ��R�u��ɕs�K���ɐ���オ��B

��̕��̐F�ʂƓ����F��ɒW���F�ŁA�N���[���F�ɂȂ���̂�����B

���i�̓����F�^��܂��͎ߏ�������������̒����̂ƕ��ˌ̂��A�Q�̕\�ʂɖ��W���ĕ��z����B�����̂͊Ǐ�ŁA�O�ǂ������k���A�O�a2�`3mm�A1�`3mm�قǓˏo����B1���u�ǂ̒���1/2�`2/3R�B���ˌ̂ɂ́A�O�a2mm�O��̊Ǐ�`�����Ǐ�̂��̂ƁA�O�a1mm�قǂłقږ��݂����Ǐ�̂��̂�2�^�C�v�����݂���B�O�҂̊Ǐ�̂�1�`2mm���x�ˏo����B1���u�ǂ̒����͂ǂ��1/2R�܂ŁB�����͑e�����łȖԖڏ�ŁA�\�ʂɂ͍ו���[�������B����B�܂��ˏo�������ˌ̂̑��ʂł́A�ו���[���̈ꕔ���Z�����Ď֍s�ו���[���ɂȂ邱�Ƃ�����B

�������F�g������̔��ɋ����ʉ��`�ʎΖʁA��ʎΖʂ̊�Տ�⋐�I��Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Isopora palifera �j�I�E�~�h���C�V�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�ƍ�������Ă���A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�ł���B�{��́A�Q�̌`����ˌ̂̌`��I. cuneata �i�{�K�C�h���f�ڎ�j�Ƃ͑S���قȂ��Ă���B

* ��q�����L�^��

|

|

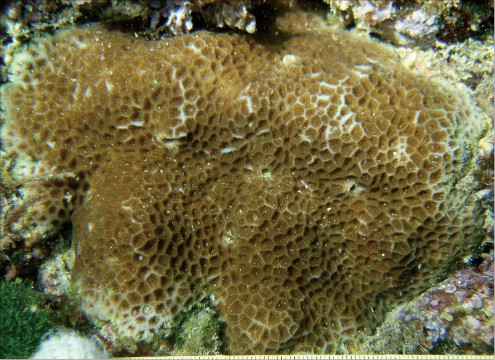

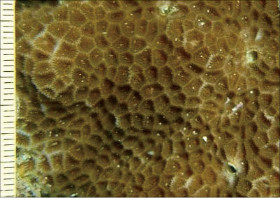

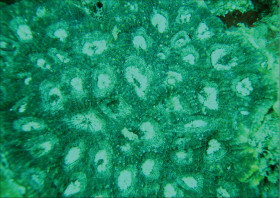

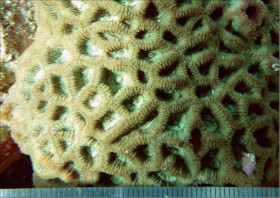

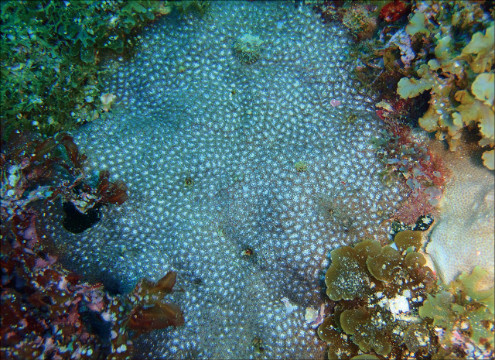

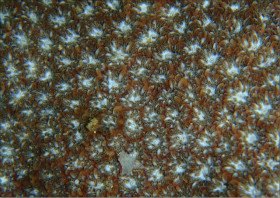

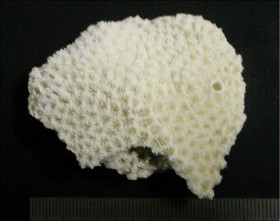

| |

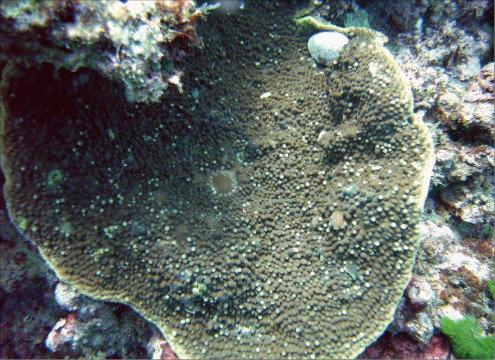

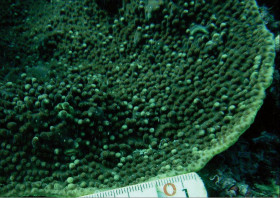

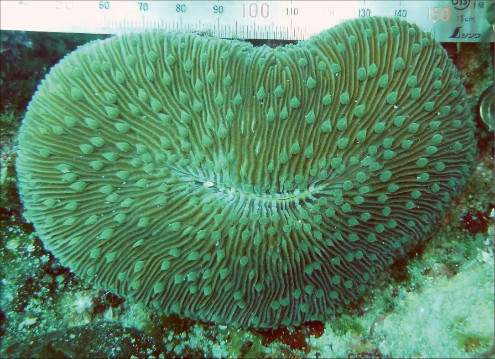

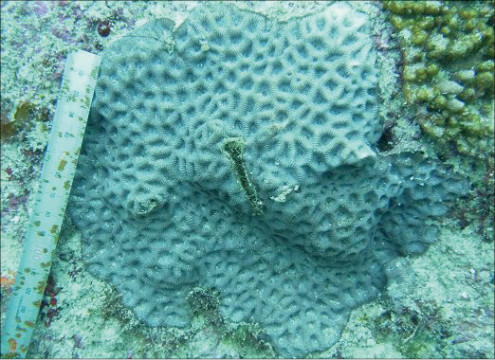

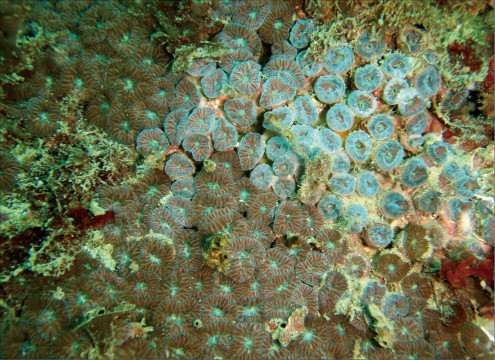

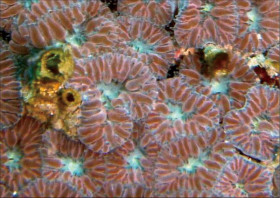

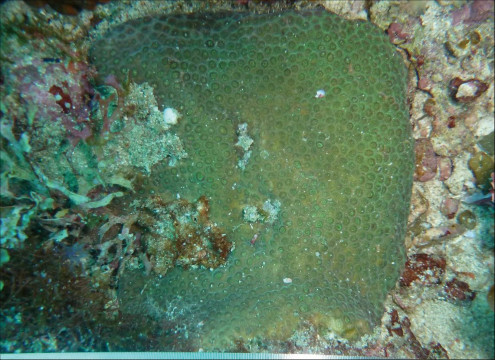

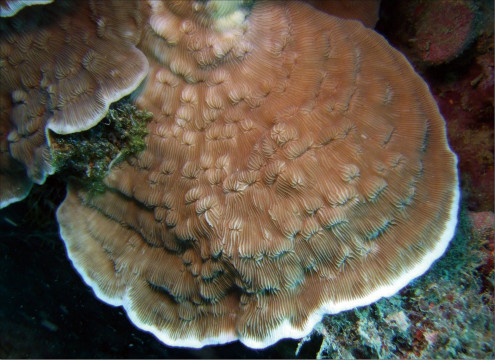

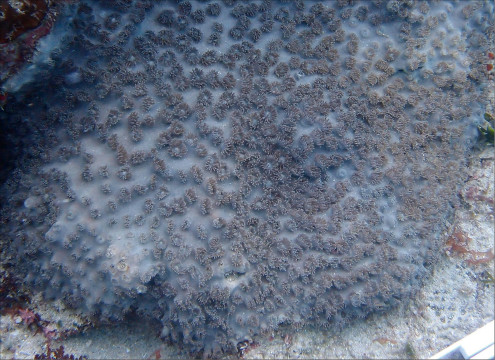

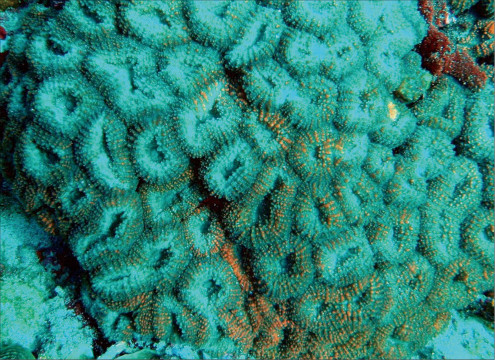

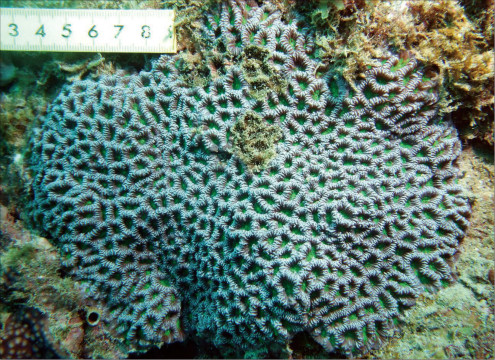

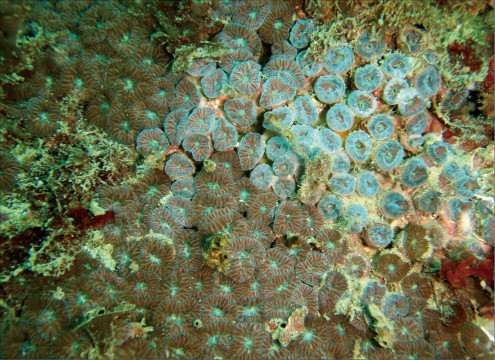

Montipora aequituberculata Bernard, 1897

�`�a�~�E�X�R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(����q���n���̊≮�A���[5m)

|

䰌a��0.5�`0.6mm�B

|

|

�����`�F���̔�����B�Q�̂̒��a�͖�40cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�|���v�E�����͊��F�A�Q�̎����͖��F�B

���i�̓����F�͔̂�Q�̂̏㉺���ʂɕ��z���A���ʂ̌̂͏�ʂ̂��̂����a��ɕ��z��������(䰌a0.3�`0.4mm)�B��ʂł͌̂͑a��ŕs�ψ�ɕ��z���A�̊Ԋu�͌�1�`5���ł���B�̂͋����ɖ��v������̂ƁA�킸���ɓˏo������̂Ƃ�����B䰌a��0.5�`0.6mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ�A�T���ĕs���S�E�s�K���ł���B�����u�ǂ͌̂ɂ���ĕБ�1�{�݂̂��F�߂��A�����͖�0.8R�B1���u�ǂ͒���0.7R�ȉ��A2���u�ǂ͒���0.4R�ȉ��ŁA���҂̒����͊T���Ė��ĂɈقȂ邪�A�̂ɂ���Ă͈������ɑ����ꍇ������B䰕Ǘւ͖��ĂŃ����O����Ȃ��B������ɂ͔����ˋN����▧�ɕ��z���A�傫����`�̓o���c�L���傫���B�����ˋN�͓��Ɍ̂̎��͂Ŕ��B���A�ˋN���ڍ����Č̂���芪���ꍇ������B�Q�̎����͎̌̂��������Ɍ������ČX���X��������A���̂悤�Ȍ̂ł͌̌���̔����ˋN�Q���̂�키�悤�ɑO��(��������)�Ɍ������ĐL������B

�������F�ʊO���̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F������Q�̂��`������Montipora foliosa �E�X�R�����T���S�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�Ɏ��邪�A���̎�͒�������ˋN�������Ƃŋ�ʂ����B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

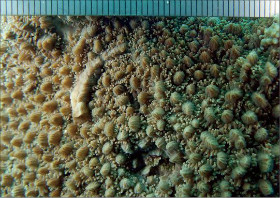

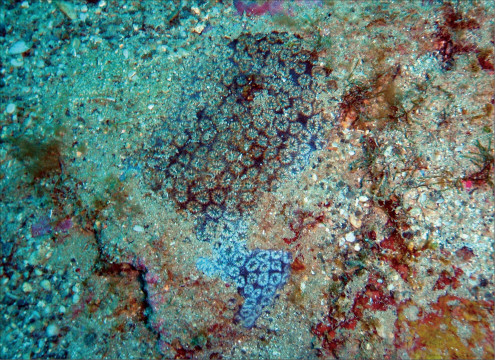

| |

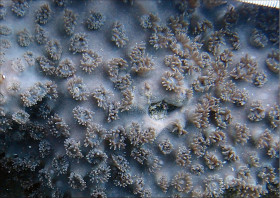

Montipora aff. conferta Nemenzo, 1967

�a���Ȃ� |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s�匴�A���[7m)

|

䰌a�͖�0.6mm�B

|

|

�����`�F�핢��܂��͏����B�Q�̂̒��a�͖�30cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�|���v�E�����͊��F�A����ˋN�̕\�ʂ̋����͖��F�B

���i�̓����F������ɂ́A�`���s�K���Ȓ��a1�`2mm�̗���ˋN����▧�ɕ��z���A�����ˋN�������B�͖̂��ɕ��z���A�̊Ԋu�͌�1���ȓ��ł���B�̂͋������ɖ��v���A�ˏo���Ȃ��B䰌a�͖�0.6mm�B�u�ǂ͂��Z���A�ŏ���͂�����ɘp�Ȃ���B�����u�ǂ�1�܂��͕Б�1�����F�߂��A�����͖�0.7R�B1���u�ǂ͊��S�E�s�K���Œ���0.5R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ���0.4R�ȉ��ŁA�����I��1���E2���u�ǂ��������ɑ����ꍇ������B䰕Ǘւ͖��ĂŁA䰕Ǘւ̊O���ɂ͗��n�т��F�߂���B�����͑e���B�̂̎��͂𗱏�ˋN���s���S�ȋ����Ǘl�Ɏ��͂ޏꍇ������B

�������F���[10m�O��̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�FMontipora conferta �i�{�K�C�h���f�ڎ�j�Ɏ��邪�A���̎�̊u�ǂ͖{������Z���A�܂��A䰕Ǘւ��s���Ăŗ��n�т��������Ƃŋ�ʂ����B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Montipora confusa Nemenzo, 1967

�~�_���A�~���R�����T���S�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s���Y�A���[10m)

|

䰌a��0.8�`0.9mm�B

|

|

�����`�F�핢��̊�Ղ���w��܂��͒���̕s�K���ŒZ����^�ˋN������ɐL���B��Վ����̈ꕔ�͔�ɒ���o���B�Q�̂̒��a�͖�60cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����͒W���F�A�|���v�͊��F�B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂ͗t���l�̖ԖڏN�ɔ���邪�A���N�̑�����`�͕s�K���ł���B�̂͗��N�Ԃɕ��сA�������ɖ��v���Ă��ēˏo���Ȃ��B䰌a��0.8�`0.9mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ�A�T���ĕs���S�E�s�K���B�����u�ǂ͌̂ɂ���ĕБ�1�{�̂ݔF�߂��A������0.7�`0.8R�B1���u�ǂ͒���0.7R�ȉ��A2���u�ǂ�����0.4R�ȉ��ŁA���҂̒����͖��ĂɈقȂ�B䰕Ǘւ͖��ĂŁA�����Ă����������O����Ȃ����A�h�[�i�c��ɐ���オ��ꍇ������B�����͔����ˋN�������B

�������F���[10m�t�߂̐B

�����ł̕��z�F��q���݂̂���m����B��q���ł͋H�B

�⑫�FMontipora sp. AMIME. �A�~���R�����T���S�Ɏ��邪�A���̎�̖ԖڏN�ׂ͍���r�I�ψ�ɕ��z���邱�Ƃƒ���ˋN�������Ȃ����ƂŖ{��Ƌ�ʂ����B�V�̘a���͖ԖڏN���s�K���Ȃ��ƂɈ��ށB

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Montipora danae Milne Edwards and Haime, 1851

�f�[�i�C�{�R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s���Y�A���[7m)

|

䰌a�͖�0.8mm�B

|

|

�����`�F�핢��B�Q�̂̒��a�͖�50cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����E�|���v���ɒW���F�B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂɂ͌`��傫��(���a2mm�O��)���قڋψ���n��ˋN���������邪�A�Q�̎����ł݂͌��ɐڍ����ĒZ������ˋN���`������B�̂��n��ˋN�Ԃ݂̂ɕ��z���A�̊Ԋu�͌�1���ȓ��ŁA�������ɖ��v���ˏo���Ȃ��B䰌a�͖�0.8mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ�A�����u�ǂ͕s���āA1���u�ǂ͊��S�E���s�K���Œ�����0.6R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ�����0.4R�ȉ��ł���B����̊u�ǂ͂��Z�����A䰂����ڂ܂邽��䰒�ł�1���u�ǂ����S�܂ŐL�т�䰒ꕔ���ǂ��B䰕Ǘւ͖��ĂŁA�ׂ������O����Ȃ��B�����͔����ˋN�������A���ׂ͍��Z���B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͂��H�B

�⑫�FMontipora verrucosa �C�{�R�����T���S�ɍ������邪�A���̎��䰌a�͖�1mm�Ƒ傫�����ƁA�u�ǂ��Z����䰕ǂ����ڂ܂炸�ɐ����ɗ������ނ���䰓��̓|�c���ƌ����͂�����Č����邱�ƁA�Q�̎����Ő���ˋN���`�����Ȃ����ƂȂǂ̓����Ŗ{��Ƌ�ʂ����B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Montipora aff. digitata (Dana, 1846) sp. 3

�i�K�G�_�R�����T���S�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(����q���n���̊≮�A���[2m)

|

䰌a�͖�0.4mm�B

|

|

�����`�F���}��B�Q�̂̍�����10cm�A��̎}�̑�����1cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����͒W���F�A�|���v�͖��F�B

���i�̓����F�̂͋ψ�ɖ��ɕ��z���A�̊Ԋu�̖͌�1���ł���B�̂͋������ɖ��v���ˏo���Ȃ��B䰌a�͖�0.4mm�B�����u�ǂ��܂�1���u�ǂ͂�����ɓˏo���A1���u�ǂ�2���u�ǂ͒��������ĂɈقȂ�B�����u�ǂ͊�{�I��1�{���F�߂��A������0.8�`1.0R�B1���u�ǂ͊��S�E���s�K���Œ�����0.7R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ�����0.3R�ȉ��ł���B�̂ɂ���ẮA䰕Ǘւ����ĂŃh�[�i�c��ɐ���オ��B�����͔����ˋN�������A���͑@�ׂŒZ���A�����ǂ̔��B���ア���߁A�����\�ʂ͊��炩�Ɍ�����B

�������F�ʒr���̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B

�⑫�F�����ǂ�����ˋN�����������\�ʂ����炩�Ȃ��ƂƁA�����u�ǂ�1���u�ǂ��������Ƃő��̎��}��ɂȂ�R�����T���S�ނƋ�ʂ����B�V�̘a���͋߉���Montipora digitata �G�_�R�����T���S�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�����u�ǂ��������ƂɈ��ށB

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FM. informis�Ƃ��ċL�^�����\������

|

|

| |

Montipora grisea Bernard, 1897

�O���Z�A�R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s��v�ۍ`�A���[6m)

|

䰌a�͖�0.7mm�B

|

|

�����`�F�핢��B�Q�̂̒��a�͖�30cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����͒W���F�B

���i�̓����F�͕̂s�K���ɕ��z���A�̊Ԋu�͌�1�`3���ł���B�قƂ�ǂ̌̂͋�������1mm���x�ˏo����B䰌a�͖�0.7mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ邪�A�����u�ǂ͌̂ɂ�莕����`������ꍇ������B�܂��A�����u�ǂ͊T���ĕs���Ăł��邪�A�̂ɂ���Ă͕Б�1�{���݂̂��F�߂��A�����͖�0.7R�ł���B1���u�ǂ͊��S�E���s�K���Œ�����0.6R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ�����0.4R�ȉ��B䰕Ǘւ͂�▾�ĂŁA���������O��B������ɂ̓R���p�N�g�Ȕ����ˋN�����ɕ��z���A�̂̎��͂̂��̂�䰕ǗւƐڍ����ĕs���S�ȓ����䰍��ǂ��`������B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�̂̂قƂ�ǂ��킸���ɓˏo����̂��{��̓����ŁA�����ˋN�������̎�Ƌ�ʂ����B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Montipora aff. hispida (Dana, 1846)

�z���h�g�Q�R�����T���S�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s���Y�A���[5m)

|

䰌a��0.6�`0.7mm�B

|

|

�����`�F��v�����͔핢��ŁA�����͕����I�ɔ�ɒ���o���B�܂��A����Ɍ������ĕs�K���Ȓ���ˋN��L���ꍇ������B�Q�̂̒��a�͖�40cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����͊��F�E�P���F�E�P�Ί��F�E�P�����F�ƕψق�����A�|���v�͋����Ɠ��n�F�ƂȂ�ꍇ�������B

���i�̓����F�̂̕��z�͕s�ψ�ŁA��^�ˋN��ł͑a��A�ˋN�Ԃł͖��W����X��������B�͖̂��v�^�Ɠˏo�^��2�^������B䰌a��0.6�`0.7mm�B�����u�ǂ͂��s���ĂŁA����0.5�`0.6R�A�T����1�{�݂̂����ʂ���邪�A1��䰉��Őڍ�����ꍇ������B1���E2���u�ǂ͂قڊ��S�E�K���I�ŁA�������A����0.5R�ȉ��B䰕Ǘւ͖��ĂŁA�����O��܂��͊Ǐ�ŁA��҂̏ꍇ�͌̂����Ăɓˏo����B������ɂ͔����ˋN���s�ψ�ɕ��z���A�傫����`�̃o���c�L���傫�����A�`�����P���ŕ������A�\�ʂ̞��̖ё����ג����X��������B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�`��q���B��q���ł͂��H�B

�⑫�FMontipora hispida �i�{�K�C�h���f�ڎ�j�̃^�C�v�W�{�Ƃ͊u�ǂ�����ˋN�̌`�ɑ��Ⴊ�F�߂��A�ʎ�Ɣ��f�����B�{��͎�q���Ȗk�̍��ܓx�C��ɕ��z����ŗL��Ǝv���A�V�̘a��������Ɉ��ށB

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Montipora cf. informis Bernard, 1897

�a���Ȃ� |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(����q���n���̊≮�A���[5m)

|

䰌a��0.6�`0.7mm�B

|

|

�����`�F�핢��B�Q�̕\�ʂ͕������s���Ăȑ召��ᎏ�ˋN���U�݁B�Q�̂̒��a�͖�40cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����͊��F�B

���i�̓����F�̂͑a��ɁA���s�ψ�ɕ��z���A�̊Ԋu�͌�1�`4���ł���B�̂̑����͋����ɖ��v���邪�A�ꕔ�͂킸���ɓˏo����B䰌a��0.6�`0.7mm�B�u�ǂ͊�{�I�ɞ���̗���Ȃ邪�A�����u�ǂ�1���u�ǂ̈ꕔ�͎�����`������ꍇ������B1���u�ǂ�2���u�ǂ͖��Ăɒ������قȂ�B�����u�ǂ�1���F�߂��A�����͖�0.6�`0.8R�ł���B1���u�ǂ͊��S�E�K���I�Œ�����0.7R�ȉ��A2���u�ǂ͕s�K���E�s���S�Œ�����0.4R�ȉ��ŁA�T���Ĕ��B�������B䰕Ǘւ͖��ĂŃ����O��B�����ˋN�͔w���Ⴍ�A�T���ăR���p�N�g�ŁA�ψ�ɖ�������B�܂��A�傫����`���قڋψ�ł��邪�A�̂ɂ���Ă�䰕ǗւƐڍ������s���S�ȊǏ�̋����ǂ��`������ꍇ������B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�FMontipora informis �i�{�K�C�h���f�ڎ�j�̃^�C�v�W�{�ɂ悭���邪�A�Q�̌^��u�ǂ̍\���ɑ��Ⴊ�F�߂���B�����ˋN�������̎�Ƃ́A�{��̔����ˋN�͒Z���Ăقڈ�l�ɖ������邱�ƁA1���u�ǂ���������2���u�ǂ������B�Ȃ��ƁA�̂��a��ɕ��z���邱�Ƃ̓����ŋ�ʂ����B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Montipora millepora Crossland, 1952

�~���|���R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s��Óc�A���[10m)

|

䰌a��0.4�`0.5mm�B

|

|

�����`�F�핢��B�Q�̕\�ʂ͕������召�s�K����ᎏ�ˋN���U�݂���B�Q�̂̒��a�͖�30cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����͒W�����F�E�W�Ί��F�E�W�����F���A�|���v�͊��F�A�ΐF���ψق������B

���i�̓����F�̂͑a��ɕs�ψ�ɕ��z���A�̊Ԋu�͌�1�`5���ł���B�̂͋������ɖ��v������̂ƁA���ˏo������̂Ƃ�����B䰌a��0.4�`0.5mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ邪�A�����u�ǂ͎�����`������ꍇ������B�u�ǂ͊����˂���A�܂��A����ɂ��ˏo����X��������B�����u�ǂ�1���܂���1���F�߂��A������0.8R�B1���u�ǁE2���u�Nj��ɕs���S�E�s�K���ŁA1���u�ǂ̒�����0.7R�ȉ��A2���u�ǂ̒���0.5R�ȉ��ŁA�̂ɂ���Ă͗��҂̒������������ɑ����ꍇ������B�ˏo�^�̌̂ł�䰕Ǘւ͖��ĂŁA䰕Ǘ֏�₻�̎��̞͂��Ƌ��ɒႭ����オ��B�����͔����ˋN�������A���͑@�ׂŒZ���A�����\�ʂ͊��炩�Ɍ�����B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͂��H�B

�⑫�FMontipora mollis �����X�R�����T���S��M. aff.spongodes �~�_���C�{�R�����T���S�Ɏ���B�O�҂͌̂����ɕ��z����������ˏo���Ȃ����ƂŁA��҂��n��ˋN�������ƂŁA�{��Ƌ�ʂ����B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Montipora mollis Bernard, 1897

�����X�R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s��Óc�A���[10m)

|

䰌a��0.6�`0.7mm�B

|

|

�����`�F�핢��`�����B�Q�̂̒��a�͖�50cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����E�|���v���ɁA���F�n�ƗΐF�n��2�^������B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂɂ͑傫����`���s�ψ��ᎏ�ˋN���U�݂���B�͖̂��ɕ��z���A�̊Ԋu�͌�1���ȓ��B�̂͋������ɖ��v���ˏo���Ȃ��B䰌a��0.6�`0.7mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ邪�A�����u�ǂ͎�����`������ꍇ������B�����u�ǂ͒ʏ�1���F�߂��A����0.9�`1.0R�A����ɂ��ˏo����B1���u�ǂ͊��S�E�K���I�Œ���0.7R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ���0.3R�ȉ��ł���B䰕Ǘւ͖��ĂŁA���n�т������B�����͔����ˋN�������A�����ǂ͊T���ĕs���Ăł���B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͂�╁�ʁB

�⑫�F�O����Montipora millepora �~���|���R�����T���S�AM. aff. spongodes �~�_���C�{�R�����T���S�AM. aff.turgescens �A�o�^�R�����T���S�Ɏ���B�O�҂͌̂��a��ɕ��z���Ⴍ�ˏo���邱�ƂŁA���҂��n��ˋN�������ƂŁA��҂͊u�ǂ��Z�����n�т����邱�ƂŁA�{��Ƌ�ʂ����B

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FM. spongodes�Ƃ��ċL�^�����\������

|

|

| |

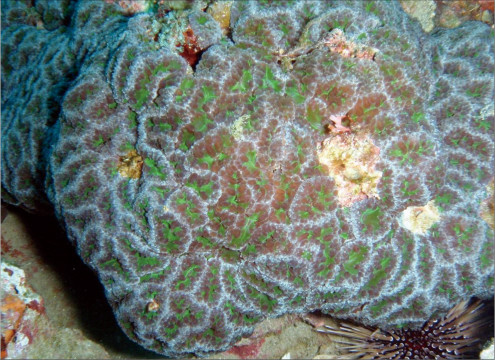

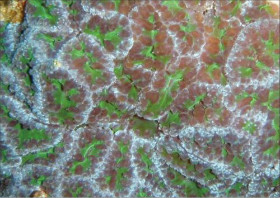

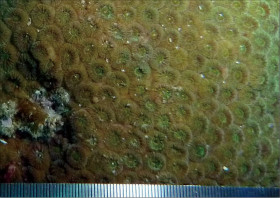

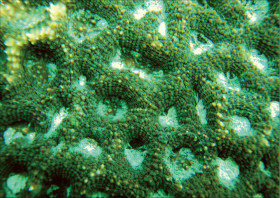

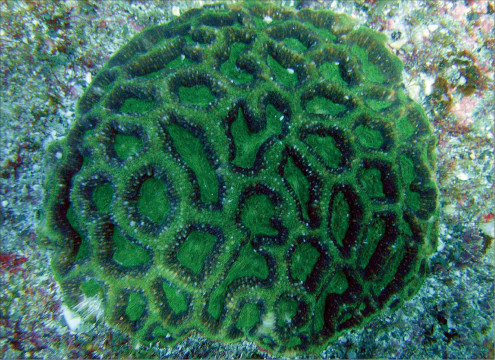

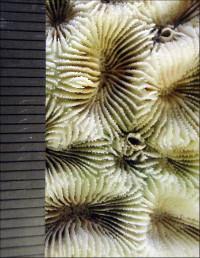

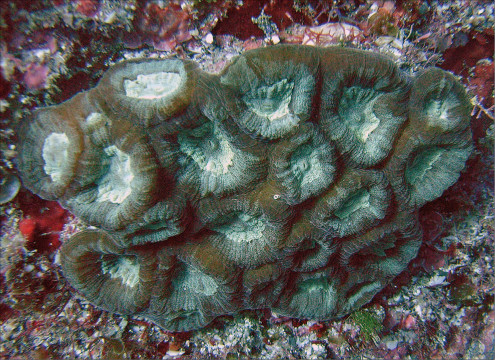

Montipora monasteriata (Forskål, 1775)

�g�Q�N�{�~�R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(����q���剖���A���[2m)

|

䰌a�͖�0.7�`0.8mm�B

|

|

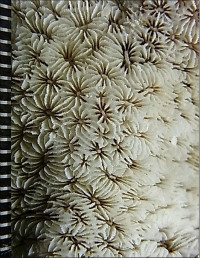

�����`�F�핢��`�����B�Q�̂̒��a�͖�50cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�|���v�E�����Ƃ��Ɋ��F���A�����͒W�����F�Ń|���v�͖��F�B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂɂ͒��a1cm�O���ᎏ�ˋN�����ɕ��z����B�͖̂��ɕ��z���A����ᎏ�ˋN�Ԃł͌����ł���B�̂͋������ɖ��v���A�ˏo���Ȃ��B䰌a�͖�0.7�`0.8mm�ł���B�u�ǂ͒����A�����u�ǂ�1���u�ǂ͏���ɓˏo���A������`������B�����u�ǂ�1���܂���1�A������0.9R�ȉ��ŁA����1���u�ǂ��������B1���u�ǂ͊��S�E�K���I�Œ���0.8R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���A����0.3R�ȉ��ŁA���҂̒����͖��ĂɈقȂ�Bᎏ�ˋN��ł͋����ǂ͂�┭�B����X��������A���̂悤�ȏꏊ�ł�䰕ǗւƗ��n�т����ĂɔF�߂���B������ɂ͔����ˋN���a��ɕ��z���A�ڍ����������ˋN���̂����͂ޏꍇ������B

�������F���[10m�O��̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͕��ʁB

�⑫�FMontipora aff.turgescens �A�o�^�R�����T���S�ɍ������邪�A���̎�͊u�ǂ��Z���A�܂��A�����ˋN���������ƂŖ{��Ƌ�ʂ����B

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FM. turgescens�Ƃ��ċL�^�����\������

|

|

| |

Montipora peltiformis Bernard, 1897

�����T�L�R�����T���S�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s���Y�A���[7m)

|

䰌a��0.7�`0.8mm�B

|

|

�����`�F�핢��A�\�ʂɂ͕s�K����ᎏ�ˋN���U�݁B�Q�̂̒��a�͍ő�Ŗ�60cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����͊��F�A�|���v�͎��F�܂��͊��F�B

���i�̓����F�Q�̎����������Č͖̂��W���ĕ��z���A�̊Ԋu�͌�1���ȓ��ł���B�̂͋����ɖ��v���邪�A�킸���ɓˏo����ꍇ������B䰌a��0.7�`0.8mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ邪�A�̂ɂ������u�ǂ�������`������ꍇ������B�����u�ǂ͊T���ĕs���Ăł��邪�A�Б�1���݂̂��F�߂���ꍇ������A�����͖�0.8R�ł���B1���u�ǂ͊��S�E�s�K���Œ�����0.5R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���A������0.4R�ȉ��ŁA�̂ɂ��1���E2���u�ǂ��������ɑ����ꍇ������B䰕Ǘւ͖��Ăȃ����O��B������ɂ͂��R���p�N�g�Ȕ����ˋN���s�ψ�ɕ��z���A�̂̎��͂ł킸���ɔ��B����X��������B�܂��A�̎��͂̔����ˋN���m���ڍ����Č̂�s���S�Ɏ��͂ޏꍇ������B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͂�╁�ʁB

�⑫�F�{��͌̂����W���ċψ�ɕ��z���邱�ƁA�����ˋN�͂��R���p�N�g�ŕs�ψ�ɕ��z���邱�ƁA�����ˋN���ڍ����čג����V����̐���ˋN���`�����Ȃ����Ɠ��̓����ŁA�����ˋN�������̎�Ƌ�ʂ����B�{��̓V����̐���ˋN�����Ƃ��ăC�^�C�{�R�����T���S�̘a�����^����ꂽ��(����E����, 1985)�A���̘a���͌듯��Ɋ�Â��B�V�̘a���͖{�킪���F�̃|���v�������̂��������ƂɈ��ށB

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FM. undata�Ƃ��ċL�^�����\������

|

|

| |

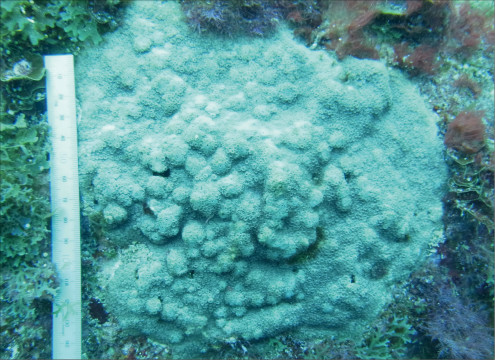

Montipora aff. spongodes Bernard, 1897

�~�_���C�{�R�����T���S�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s���Y�A���[10m)

|

䰌a�͖�0.6�`0.7mm�B

|

|

�����`�F�핢��B�Q�̂̒��a�͖�30cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�Q�̎����Ɨ���ˋN�̋����͒W�����F�A���̑��̋����ƃ|���v�͒W���F�B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂɂ͑傫����`���ɂ߂ĕs�ψ���n��ˋN���a��ɕ��z����B�͕̂s�ψ�ɕ��z���A�̊Ԋu�͌�1�`5���ł���B�̂͋������ɖ��v���ˏo���Ȃ��B䰌a�͖�0.6�`0.7mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ�A�s���S�E�s�K���ł���B�����u�ǂ�1���܂���1���F�߂��A����1.0R�ȉ��A1���u�ǂ�0.7R�ȉ��A2���u�ǂ�0.4R�ȉ���1���u�ǂ�2���u�ǂ͌̂ɂ���Ă͈������ɑ����ꍇ������B䰕Ǘւ͂�▾�ĂŁA�h�[�i�c��ɐ���オ��ꍇ������B�����͔��ɑ@�ׂȍ��g�݂��Ȃ�A�����@�ׂŒZ�����߁A�����\�ʂ͊��炩�Ɍ�����B�����ˋN�������B

�������F���[10m�O��̐B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�`��q���B��q���ł͋H�B

�⑫�F�n��ˋN�����ގ���Ɏ��邪�A�{����n��ˋN�͕s�K���ł��a��ɕ��z���邱�Ƃŋ�ʂ����BMontipora spongodes �i�{�K�C�h���f�ڎ�j�̃^�C�v�W�{�ɍ��i�`�Ԃ��������邪�A���̎���n��ˋN�������Ȃ��B�Ȃ��A�{��͎�q���Ȗk�̍��ܓx�C��ɕ��z����ŗL��Ǝv����B�V�̘a���͕s�K�����n��ˋN�������ƂɈ��ށB

* ��q�����L�^��

|

|

| |

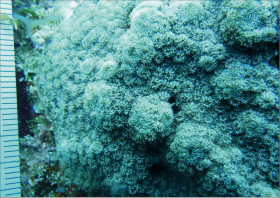

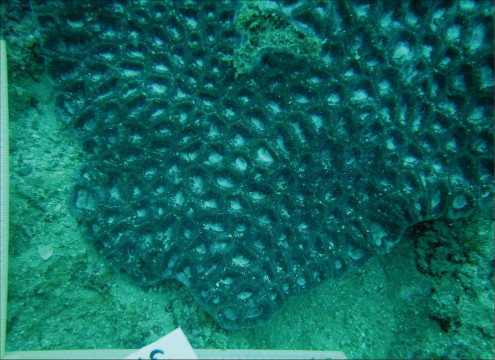

Montipora aff. turgescens Bernard, 1897

�A�o�^�R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s�匴�A���[6m)

|

䰌a��0.6�`0.8mm�B

|

|

�����`�F�핢��`���B�Q�̂̒��a�͍ő��1m�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�|���v�E�����ɂ͕ψق������A�W���F�A���F�A�ΐF�A�Ί��F�A�Ó��F��������B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂɂ͑召�̕s�K����ᎏ�ˋN���U�݂���B�̂͒ʏ햧�ɕ��z���A�������ɖ��v����B䰌a��0.6�`0.8mm�B�u�ǂ̒����͌̂�Q�̂ɂ���ĕψق��傫�����A�T���ĒZ���B�ʏ�A�����u�ǂ��F�߂�꒷���͖�0.7R�A1���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ���0.6R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���A����0.3R�ȉ��ŁA�����I��1���E2���u�ǂ��������ɑ����ꍇ������B䰕Ǘւ͖��ĂŁA䰕Ǘւ̊O���ɂ͗��n�т��F�߂���B�ʏ�Aᎏ�ˋN��ł͋����ǂ���┭�B����B�����͔����ˋN�������B

�������F���[10m�ȓ��̐B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͕��ʁB

�⑫�FMontipora mollis �����X�R�����T���S��M. monasteriata �g�Q�N�{�~�R�����T���S�Ɏ���B�O�҂͗��n�т��������ƂŁA��҂͋�����ɔ����ˋN�������ƂŁA���ꂼ��{��Ƌ�ʂ����B�܂��A�{���M. turgescens �z���A�o�^�R�����T���S�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�ɍ������邪�A���̎��䰌a�����傫���A�u�ǂ͂��Z���A�����ǂ͂�蔭�B���铙�̑��Ⴊ�F�߂���B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Montipora cf. undata Bernard, 1897

�a���Ȃ� |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s�匴�A���[7m)

|

䰌a��0.9�`1.3mm�B

|

|

�����`�F�핢��`�����B�Q�̕\�ʂɂ�ᎏ�`����̒Z���ĕs�K���ȑ�^�ˋN���s�ψ�ɕ��z�B�Q�̂̍ő咷�a�͖�60cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�|���v�A�����Ƃ��ɒW���F�B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂɂ͑傫����`�̕s�K���Ȑ���ˋN���n��ˋN���s�ψ�ɕ��z����B����ˋN�͒Z���A�K���I�ȖԖڏ�\���͌`������Ȃ��B�̂͂����̓ˋN�Ԃ܂��͓ˋN���ʂɕ��z���A�ˋN��ʂɂ͕��z���Ȃ��B�̂͋������ɖ��v���邩�A�킸���ɓˏo����B䰌a��0.9�`1.3mm�ŁA�Q�̂ɂ���ăo���c�L���傫���B�����u�ǂ͂��s���ĂŁA1���u�ǂ����킸���ɒ������x�B1���u�ǂ͊��S�E�s�K���Œ���0.6R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ���0.4R�ȉ��ŁA�̂ɂ���Ă͗��҂��������ɑ����ꍇ������B䰕Ǘւ͖��ĂŃ����O��A���n�т͕s���Ăł���B�����͔����ˋN�������B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B

�⑫�FMontipora undata �i�{�K�C�h���f�ڎ�j�̃^�C�v�W�{��䰌a��0.6mm�Ƃ�⏬�����A����ˋN���ג����A�Ȃ铙�A�{��Ƃ̑���_���F�߂���B�܂��A����ˋN������M. sp. AMIME. �A�~���R�����T���S��M. confusa �~�_���A�~���R�����T���S�ɂ����邪�A�{��̐���ˋN�͊�{�I�ɖԖڏ�ɂȂ�Ȃ����Ƃŋ�ʂ����B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Montipora aff. venosa (Ehrenberg, 1834)

�R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s�匴�A���[6m)

|

䰌a��0.7�`0.9mm�B

|

|

�����`�F�핢��`�����ŁA�Q�̕\�ʂɂ͕s�K����ᎏ�ˋN���U�݁B�Q�̂̍ő咷�a�͖�50cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����͒W���F�A�|���v�͒W���F�܂��͊��F�B

���i�̓����F�̂͂قڋψ�ɖ��ɕ��z���A�̊Ԋu�̖͌�1���ł���B�̂͋������ɖ��v���A�ˏo���Ȃ��B䰌a��0.7�`0.9mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ邪�A�̂ɂ���ĕ����u�ǂȂ�т�1���u�ǂ̈ꕔ��������`������ꍇ������B�u�Ǎŏ���͕s���S�E�s�K���ŒZ�����A䰂����ڂނ��߁A�����u�ǂ�1���u�ǂ̑S�Ă܂��͈ꕔ���ꕔ�Őڍ����A�܂��A�����̌̂Ŏ��������F�߂���B�Ȃ��A�u�Ǎŏ���ł�1���u�ǂ͒���0.5R�ȉ��A2���u�ǂ͒���0.3R�ȉ��ŁA�����u�ǂ͂��s���āB䰕Ǘւ͖��Ăōׂ������O��ŁA���n�т������B�T���ċ����ǂ̔��B�͈������Aᎏ�ˋN��ł͕����I�ɔ��B����B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F�O�d���F��E�F�{���V�����[�`��q���B

�⑫�FMontipora venosa �i�{�K�C�h���f�ڎ�j�̃^�C�v�W�{�ɍ��i�`�Ԃ����邪�A���̎��䰕ǂ͂قڐ����ɗ������ނ��ƁA�����ǂ��悭���B���邱�Ɠ��̑��Ⴊ�F�߂���B�Ȃ��A�{��͎�q���Ȗk�̍��ܓx�C��ɕ��z����ŗL��Ǝv����B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Montipora verrucosa (Lamarck, 1816)

�C�{�R�����T���S |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s�Y�c�p�A���[7m)

|

䰌a�͖�1.0mm�B

|

|

�����`�F�핢��B�Q�̂̒��a�͖�15cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�F�ʁF�����E�|���v���ɒW�Ί��F�B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂɂ͒��a3�`4mm���n��ˋN�������B�̂͗���ˋN�Ԃ݂̂ŁA��1�����x����ĕ��z����B�̂͋������ɖ��v���ˏo���Ȃ��B䰌a�͖�1.0mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ�A�����u�ǂ͕s���āA1���u�ǂ͊��S�E���s�K���Œ���0.3R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ���0.2R�ȉ��ł���B䰕ǂ͐����ɗ������݁A���u�ǂ��Z�����߁A�����͂�����Č�����B䰒ꕔ�ł͊u�ǂ��݂��ɐڍ������������`������B䰕Ǘւ͕s���āB�����͔����ˋN�������B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�FMontipora danae �f�[�i�C�{�R�����T���S�ɍ������邪�A���̎��䰌a(��0.8mm)�͖{���菬�������ƁA䰒ꕔ���u�ǂɉB��Ď��ʂ�����ƁA�Q�̎����ł͕����I���n��ˋN���ڍ����Đ���ˋN���`�����邱�ƂŖ{��Ƌ�ʂ����B

* ��q�����L�^��

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�FL. explanata�Ƃ��ċL�^�����\������

|

|

| |

Montipora sp. AMIME.

�A�~���R�����T���S�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s�匴�A���[7m)

|

䰌a��0.6�`0.7mm�B

|

|

�����`�F�핢��A�Q�̕\�ʂɕs�K����ᎏ�ˋN���U�݁B�Q�̂̍ő咷�a�͖�40cm�B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����E�|���v���ɒW���F�ŁA�G��̐悪���F�ɂȂ�ꍇ������B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂ͗t���l�ׂ̍��ȖԖڏN�ɔ���A���̗��N���Ɍ̂�1�܂��͐������ԁB�̂͋������ɖ��v���A�ˏo���Ȃ��B�Q�̎����t�߂̌̂́A�����Ɍ������ĉ������ɓ|���X��������B䰌a��0.6�`0.7mm�B�u�ǂ͞���̗���Ȃ邪�A�����u�ǂ͎�����`������B�����u�ǂ͕����I��1���܂���1���F�߂��A������0.7�`0.9R�B1���u�ǂ͊��S�E�s�K���Œ���0.5R�ȉ��A2���u�ǂ͕s���S�E�s�K���Œ���0.4R�ȉ��ŁA�T����1���E2���u�ǂ͈������ł���B䰕Ǘւ͖��āA���n�т������B���͒Z���@�ׂŁA�P���Ȑj�ג������Џ���Ȃ��B�����͔����ˋN�������B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F��q���̑��ɂ͋{�茧�싽���݂̂���̏W����Ă���B��q���ł͂��H�B

�⑫�FMontipora confusa �~�_���A�~���R�����T���S�Ɏ��邪�A���̎�̖ԖڏN�͕s�K���ŁA����ɒZ������ˋN��L�����ƂŖ{��Ƌ�ʂ����B�Ȃ��A�{��͎�q���Ȗk�̍��ܓx�C��ɕ��z����ŗL��Ǝv����B�V�̘a���͖ԖڏN���������Ɉ��ށB

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Montipora sp. TANEGA.

�^�l�K�V�}�R�����T���S�i�V�́j |

Acroporidae Verrill, 1902 �~�h���C�V��

Montipora de Blainville, 1830 �R�����T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(���V�\�s�匴�A���[10m)

|

䰌a��0.8�`0.9mm�B

|

|

�����`�F��Ղ͔핢��܂��͏����ŁA��Ղ���͎w��Ȃ�т�ᎏ�̑�^�ˋN���s�ψ�ɓˏo����B��Ղ̎����͔�ɒ���o���B�Q�̂ɂ���Ă͒���ˋN��������B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����E�|���v���ɗΊ��F�ŁA�G��̐�[�͖��F�ɐF���������B

���i�̓����F�̂̕��z�ɂ͑a��������A��^�ˋN��ł͂قڌ�1���Ԋu�ŋψ�ɕ��z���邪�A��^�ˋN�Ԃł͌̂͂���ɖ��W����B�܂��A��^�ˋN��ł͋����ǂ����B���邪�A�K���I�ȃZ���I�C�h�\���͎������A�����Εǂ̒��Ɍ̂������ԁB�̂͑傫���A䰌a��0.8�`0.9mm�B䰕Ǘւ͖��Ăȃ����O��A���̎��͂ɂ͗��n�т��F�߂���B�u�ǂ͕ψق��傫���A��^�ˋN�Ԃɕ��z����̂ł͊u�ǂ͂قƂ�ǔ��B�����A䰓����~����ɐ[���Č�����B��^�ˋN��̌̂ł́A�ŏ㕔�̊u�ǂ͒Z���A䰒�Ɍ������ɂ�Ē����Ȃ�A䰒ꕔ�ł͕����u�ǂ�1���u�ǂ݂͌��ɐڍ����ď����Ȏ��������`������X��������B�����͑@�ׂŃX�|���W��A�����T���ĒZ���@�ׂŁA�P���Ȑj�ג������Џ���Ȃ��B

�������F���[10m�Ȑ�̐B

�����ł̕��z�F��q���ȊO�ł͋L�^����Ă��Ȃ��B��q���ł͂��H�B

�⑫�F�����ǂ������̎�Ɏ��邪�A�u�ǂ̍\���A䰕Ǘւ₻�̎��͂̍\���A�����➙�̍\�����ɑ��Ⴊ�F�߂���B�Ȃ��A�{��͖��L�ڎ�ł���\��������B�V�̘a���͎�q�������Y�n�ł��邱�ƂɈ��ށB

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

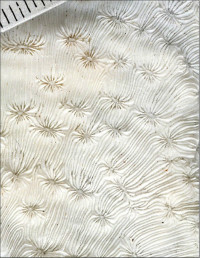

Leptoseris glabra Dinesen, 1980

�Z���x�C�T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Leptoseris Milne Edwards and Haime, 1849 �Z���x�C�T���S�� |

|

�B�e�F���n�m�V(����q���n���≮�A���[10m)

|

��E�����u�ǂ̌����̈Ⴂ�����āB

|

|

�����`�F�t��`��Q�́B�Q�̂������Ȏ��́A�R�l��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B

��̕��̐F�ʂƓ����F�W���F�`���F�B�Q�̎����͔����ۂ��Ȃ�B�����ȌQ�̂ł́A���S�̂�F���ł��邱�Ƃ������B

���i�̓����F�̂͌Q�̏�ʂ݂̂ɕ��z���A�T���i�X�e���C�h�^�ɔz��B���S�̂��̂������̂͑ȉ~�`�ŁA���a3�`8mm�A�Q�̎��������������ł̌̂̑傫���͕s�����ɂȂ�₷���B�Q�̎����̌̂́A�����Ɍ������ĉ������ɌX���Ȃ���ˏo����B�����ȊO�ł́A�̂������ɑ��Ăقڕ��s(�Q�̂̌Œ����𒆐S�Ƃ��Ăقړ��S�~��)�ɔz�A�Q�̂̊��������t�߂܂Ŗ��ՂȂ��A�ߐڂ��Ȃ��番�z����B�̂̊u�ǁE�]��4���܂Ŕ��B�B1���E2���u�ǁE�]��3���E4���u�ǂ��������A����ɂ悭�ˏo����B1���E2���u�ǂ͉~����`�G���Ȕ�̎����܂ŒB���邪�A3���E4���u�ǂ͒B���Ȃ��B

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ[�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E�F�{���V�����[�ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�����EVeron (1995) ��Veron (2000) ��Leptoseris explanata �ƌf�ڂ���Ă���͖̂{��ŁA�Z���x���T���S�̘a����S������{��ł���B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Leptoseris hawaiiensis Vaughan, 1907

�n���C�Z���x�C�T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Leptoseris Milne Edwards and Haime, 1849 �Z���x�C�T���S�� |

|

�B�e�F������^(���V�\�s��Óc�A���[17m)

|

��E�����u�ǂ̌����̈Ⴂ���s���āB

|

|

�����`�F�t��`��Q�́B�Q�̂��܂������Ȏ��́A�R�l��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B

��̕��̐F�ʂƓ����F���F�ŁA�Q�̂̎����͔����ۂ��Ȃ�B�����ȌQ�̂ł́A���S�̂�F���ł��邱�Ƃ������B

���i�̓����F�̂͌Q�̏�ʂ݂̂ɕ��z���A�T���i�X�e���C�h�^�ɔz��B���S�̂��̂������̂͑ȉ~�`�ŁA���a2�`5mm�B�Q�̏�ł̌̂̕��z�͕s�K���ŁA�قƂ�nĵ������Ȃ�����������A�����̌̂��Q�̎����ƕ��s�ɕ��ԕ���������B�̂͋����ɖ��݂�����́A�u��ɓˏo������̂���Q�̎����Ɍ������ĉ������ɌX���Ȃ���ˏo������̂ȂǗl�X�B�u�ǁE�]��4���܂Ŕ��B���A���̌�����ˏo�x���͎����ɂ�炸�قړ����B3���E4���u�ǂ�1���E2���u�ǂɔ�ׂĂ킸���ɒZ���B�̂̂����O���ł́A�]��������֍s�����肷�邱�Ƃ�����B�����͔��B�������A�������̂����Ȃ��Ȃ��B���̂��ߓ���ł́A䰐S�ɏ����Ȍ����J�����悤�Ɍ�����B

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[15m�Ȑ[�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

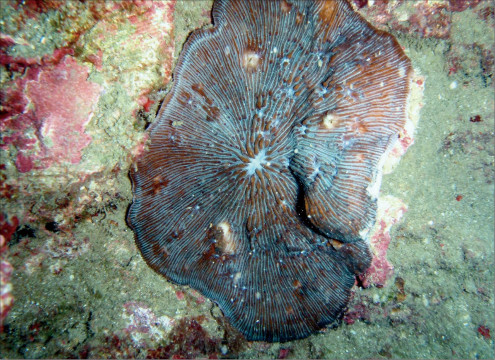

Leptoseris mycetoseroides Wells, 1954

�A�o�^�Z���x�C�T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Leptoseris Milne Edwards and Haime, 1849 �Z���x�C�T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(����q���剖���A���[2m)

|

�R�����͓��S�~��ɔ��B���₷���B

|

|

�����`�F�핢��Q�́B�Q�̕\�ʂ͋N�����������B�Q�̎����ł́A�Œ���Ղ���V�����ėt��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B�Q�̎�����u�ǁE�]�̏㉏�������ۂ��Ȃ邱�Ƃ�����B�����ȌQ�̂ł����S�̂͌����Ȃ��B

���i�̓����F�̂͑ȉ~�`�ŁA���a2�`3mm�̏��������̂��قƂ�ǁB�̂͌Q�̏�ʂ݂̂ɕ��z���A�ʏ�A�Q�̂̊���瓯�S�~��E�T���i�X�e���C�h�^�ɔz��B���������̔z��͒f���I�ŁA�̂̋��E���ŃR�������Ԗڏ�ɔ��B���邽�߁A���̔z�F�����Â炢���Ƃ�����B�u�ǁE�]��4���܂Ŕ��B���A���̌�����ˏo�x���͎����ɂ�炸�قړ����B1���E2���u�ǂɔ�ׂ�3���E4���u�ǂ͂킸���ɒZ���A�����ɒB���Ȃ��B�����͉~����`�ȉ~����B1���u�ǂ̓������Ǝ����Ƃ̊Ԃɕ����̃p�����`������邱�Ƃ�����B

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ[�Ō�����B�����H�ɏʒr���ʌ̊�A�ł������邱�Ƃ�����B

�����ł̕��z�F��t���َR�E���茧�Δn�ȓ�B��q���ł͕��ʎ�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

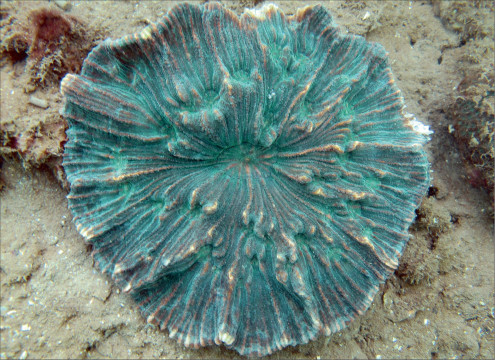

Leptoseris yabei (Pillai and Scheer, 1976)

�`�a�~�Z���x�C�T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Leptoseris Milne Edwards and Haime, 1849 �Z���x�C�T���S�� |

|

�B�e�F������^(����q���n���̊≮�A���[13m)

|

���ˏ�ɔ��B�����R�������悭�ڗ��B

|

|

�����`�F�t��`��Q�́B�Q�̂��قڕ��R�Ȃ��́A���S�~��ɔg�ł��́A�t����d�ɂ��d�Ȃ������̂�������B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`���F�B�Q�̎����ƃR�����㉏�͔����ۂ��Ȃ�B�����ȌQ�̂ł����S�̂͌����Ȃ��B

���i�̓����F�Q�̕\�ʂ̃R�����ɂ́A���ˏ�ɘA�Ȃ���̂Ɠ��S�~��ɘA�Ȃ���̂������A�R�������i�q��ɂȂ����Ƃ���̓�����1�`�����̌̂��T���i�X�e���C�h�^�ɔz��B���S�~��������ˏ�̃R�����̂ق����悭�ڗ��B�G���ȌQ�̂قǂ��̘A�������悭�A���S�~��ɔg�ł����Q�̂ł͘A�����������B�̂͑ȉ~�`�`���p�`�A���a2�`5mm�A�Q�̏�ʂ݂̂ɕ��z����B�u�ǁE�]��4���܂Ŕ��B����B1���E2���u�ǂ�3���E4���u�ǂ�������ɓˏo���A䰐S�߂��܂ł悭�L�т�B3���E4���u�ǂ�1���E2���ɔ�ׂĂ�┖���A䰐S�܂ŒB���邱�Ƃ͂Ȃ��B�����ׂ͍��~���A������B�Q�̗̂��ʂ͕�2.5mm�`1cm�̐���ɂȂ��Ă���A���������Ƃ���ł͐��̊Ԃ��[���ꍞ�݂ɂȂ�B

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ[�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͋H�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

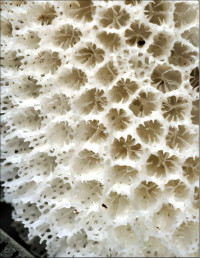

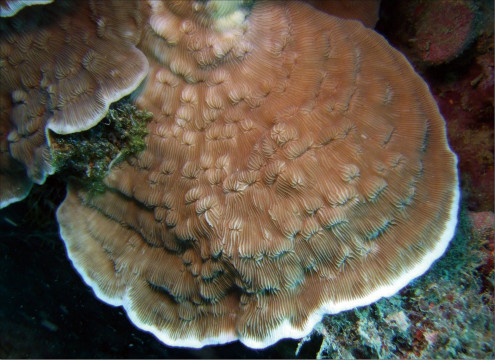

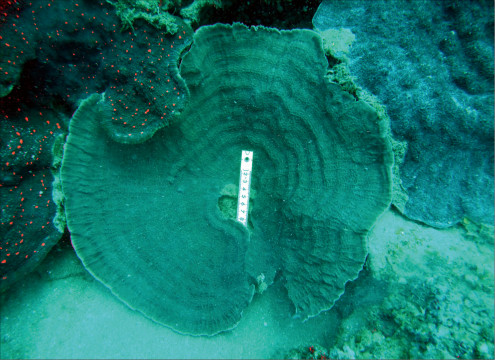

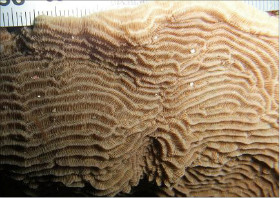

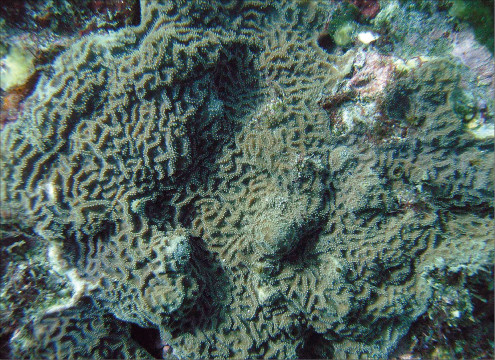

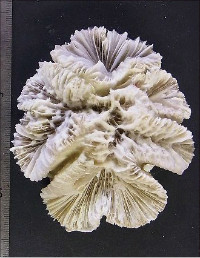

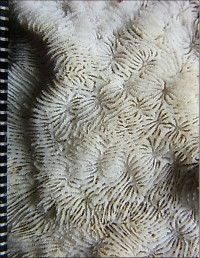

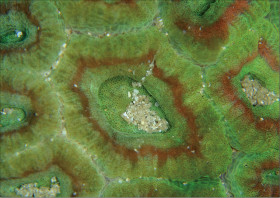

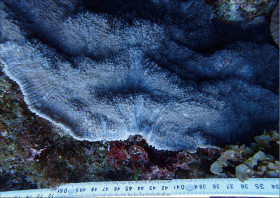

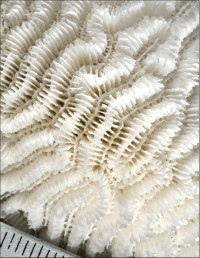

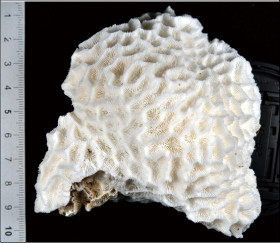

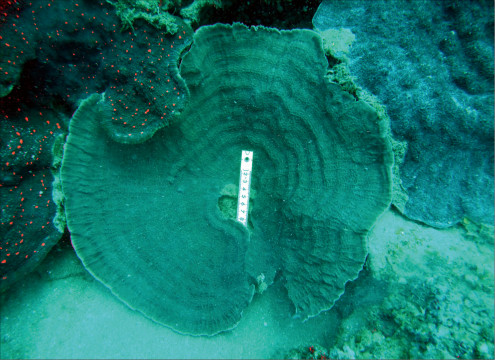

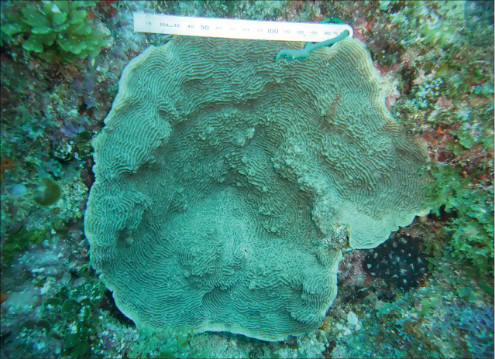

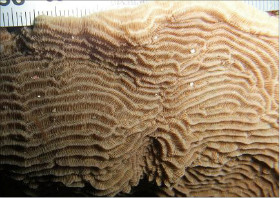

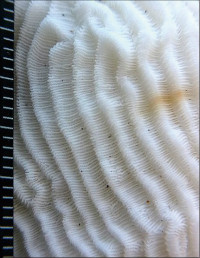

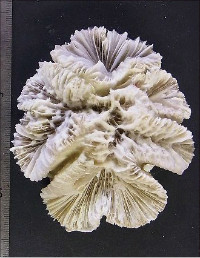

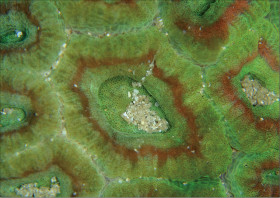

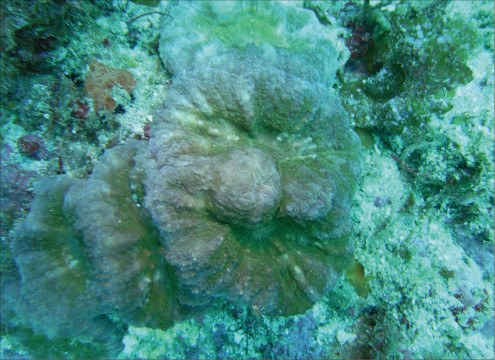

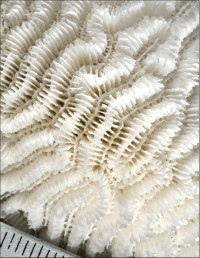

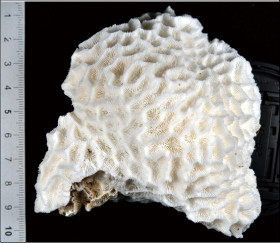

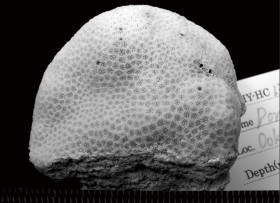

Pachyseris speciosa (Dana, 1846)

�����E�����T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Pachyseris Milne Edwards and Haime, 1849 �����E�����T���S�� |

|

�B�e�F���{�@��(���V�\�s�匴�A���[10m)

|

���s����R�����̊Ԋu��2mm�O��B

|

|

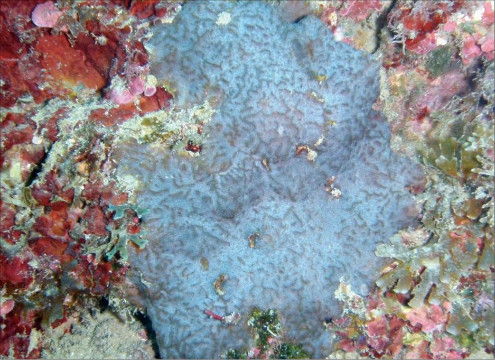

�����`�F�t��`�핢��Q�́B

��̕��̐F�ʂƓ����F���F�`�ΐF�B

���i�̓����F�̂͌Q�̏�ʂ����ɕ��z�B�Q�̕\�ʂɂ́A�Q�̂̒��S���瓯�S�~��ɃR�������悭���B���A���s�ɕ��ԃR�����̊ԂɌ̂��z�邪�A�X�͕̌̂s���āB�R�����͌���1�`1.5mm�A����1�`2mm�قǁB���s����R�����̊Ԋu���Ȃ킿�̒��a��2mm�O��B�R�����̈ꕔ���r�ꂽ�Ƃ���ł́A�����e�B�N�������B���邱�Ƃ�����B�̂̊u�ǂ̓R�����������玲���܂Ŕ��B���A�قړ��������E�����Ŏ����̈Ⴂ�͕s���āA�R�����̖ʂɑ��Đ����ɓ��Ԋu�Ő��R�Ɣz��B䰐S�ɖ��ĂȎ������ώ@���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�_��܂��͒Z����̎��������܂Ɍ����邱�Ƃ�����B�Q�̗��ʂ̎����ł́A�㉏�ɔ����ȋ��������]���悭���B����B�����̎����͕s�������A�����Ă��ˏo�����]�Ɣ����Ă��܂�ˏo���Ȃ��]�����݂ɕ��ԁB

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[10m�Ȑ[�Ō�����B�ʒr���ʌ̊�A�ł������邱�Ƃ�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�ȓ�B��q���ł͂��܂Ɍ�����B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F���iP. minuta�Ƃ��ċL�^�j

|

|

| |

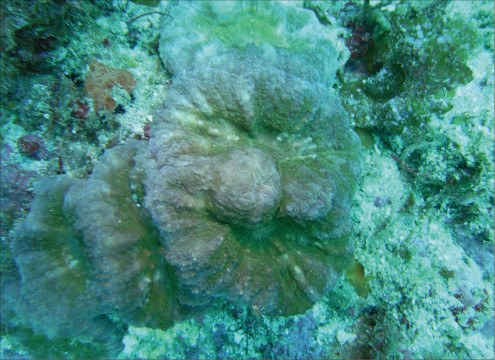

Pavona cactus (Forskål, 1775)

�T�I�g���V�R���T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Pavona Lamarck, 1801 �V�R���T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(����q���剖���A���[5m)

|

�̂̒��a��1mm�قǂŏ������B

|

|

�����`�F�t��Q�́B�傫�ȗt�̐�[�����A����ɏ�����2�`3���̗t���`������B�܂��A�����̑������召�̗t���ꕔ�Z�����A��[���֍s�����傫�ȗt���`�����邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�W���F�`�ΐF�B�t�̐�[�t�߂͑��̕������������ۂ��Ȃ�₷���B

���i�̓����F�傫�ȗt�̊�Ō���3�`3.5mm�A���⍂����5cm�قǂ܂Ő�������B���̐�[�t�߂ŁA�����܂��͓������ɕt�����鏬���ȗt�́A��Ō���2�`3mm�A���⍂����2cm�قǂ܂Ő�������B�̂͗t�̗��ʂɑ��݂��A�T���i�X�e���C�h�^�ɔz��B�傫�ȗt�ł́A�����̌̂��t�㉏�Ƃقڕ��s�ɘA�Ȃ��Ĕz��B�͉̂~�`�`�ȉ~�`�ŁA���a��1�`1.5mm�قǂŏ��������̂��������A�����̒��ɂ�1.5mm����傫�߂̌̂����݂��邱�Ƃ�����B�̂ɂ́A�Z���~����`�ȉ~����̎����ƁA1����2���̊u�ǁE�]���悭���B����B1���u�ǂ͎����܂ŒB����B2���u�ǂ�1���u�ǂɔ�ׂĔ����ĒZ���A�����ɒB���Ȃ��B�������A���a��1mm����傫�߂̌̂ł́A�����Z��3���u�ǁE�]�����B���A2���u�ǂ�1���u�ǂƂقړ��������ɂȂ��Ď����ɒB���邱�Ƃ�����B

�������F�ʒr�E��ʌ�A�g�Q�̉e�������܂�Ȃ��ʎΖʂ̐[�݂��ʎΖʂŌ�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E�F�{���V�����[�ȓ�B��q���ł͋H�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

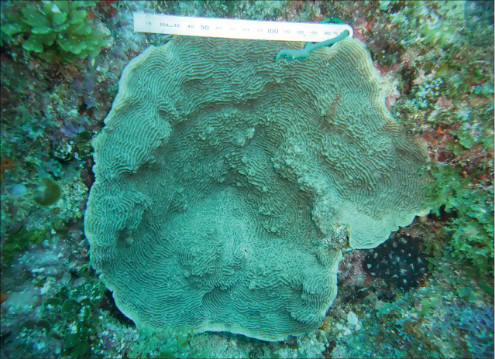

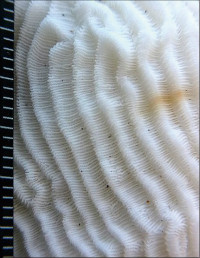

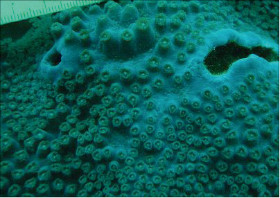

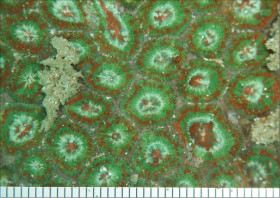

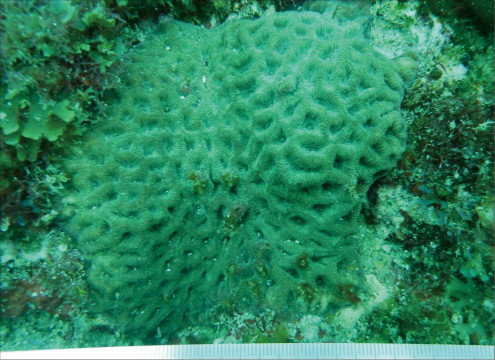

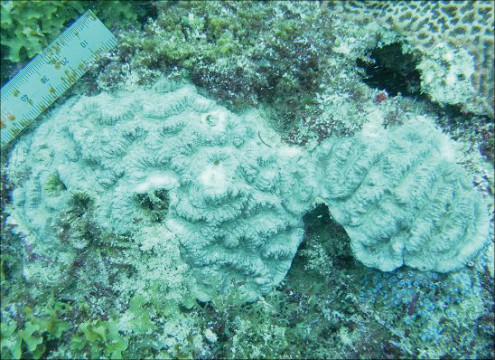

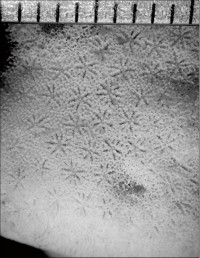

Pavona decussata (Dana, 1846)

�V�R���T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Pavona Lamarck, 1801 �V�R���T���S�� |

|

�B�e�F���{�@��(���V�\�s��v�ۍ`�A���[3m)

|

�̂̒��a��3�`5mm�Ƒ傫���B

|

|

�����`�F���߂̗t��`��Q�́B���������ɐL�т���`�̗t��`���A���ˏ�܂��͊i�q��ɔz�Ȃ��琬�����A���ꂢ�Ȕ�����̉��Q�̂��`�����邱�Ƃ������B�T���S�ʂ̏ʒr���ʌł́A�t���������핢��Q�̂ɂȂ邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F��Ɋ��F�B�W���F�`�����F�̌Q�̂�������B���ш�ł́A���Ԃł��G���L���Ă��邱�Ƃ������B

���i�̓����F�傫�ȗt�܂��͔̊�Ō���6mm�`1cm�قǁA���⍂��5�`10cm�قǁB�����̐�[�߂��Ő����܂��͓������ɕt�����鏬���ȗt�́A��Ō���3�`5mm�A���⍂��3�`5cm�قǂɐ�������B�̂͗t�܂��͔̗��ʂɑ��݂���B�����̌̂��Q�̎����Ƃقڕ��s�ɘA�Ȃ�Ȃ���T���i�X�e���C�h�^�ɔz��B�������A�傫���̈قȂ�̂����݂���Q�̂ł́A���̔z����邱�Ƃ������B�̂͒��a3�`5mm�قǂ̑ȉ~�`�����A�o��r���ŕ����̌����������̂������ꍇ�́A���傫��������B�̂ɂ�1�`3���̊u�ǁE�]���悭���B����B�����͊T���Ĕ��B�������A�܂�ɐj��܂��͔���̂��̂��`���������x�B1���E2���u�ǂ͂قړ��������ŁA䰐S�܂��͎����܂ŒB����B3���u�ǂ͔����ĒZ���A䰐S�܂ŒB���Ȃ��B

�������F�ʒr�E��ʌA���[15m�Ȑ�̒��ʂ��̂悢���p��g�Q�̉e���̏��Ȃ���ʎΖʂŌ�����B����{���Ȗk�ł́A�ʒr���ʎΖʂ̐��[5m�t�߂ő�Q�����`�����邱�Ƃ�����B

�����ł̕��z�F�É������ɓ��E���茧�ܓ����]���ȓ�B��q���ł͕��ʎ�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

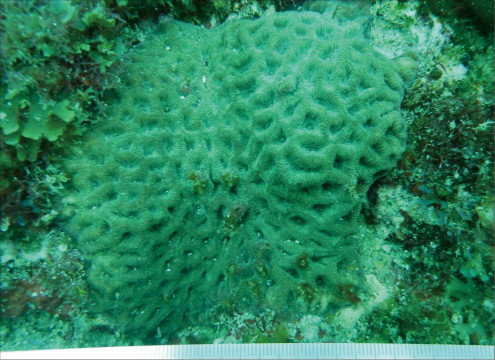

|

| |

Pavona duerdeni Vaughan, 1907

�n�}�V�R���T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Pavona Lamarck, 1801 �V�R���T���S�� |

|

�B�e�F����_�V(���V�\�s��Óc�A���[15m)

|

�̂̒��a��2�`3mm�Ə������B

|

|

�����`�F���_��`��Q�̂ŁA�Q�̎������t��ɂȂ邱�Ƃ͋ɂ߂ċH�B�召�����̞��_��`�����ɕ��сA����ɗאڂ��铯�l���Ƃقړ��Ԋu�œ������ɕ��ԁB���̂��߁A�S�̂Ƃ��Ă͔�����܂��͕s�K���ɐ���オ�������Q�̂��`�����邱�Ƃ������B

��̕��̐F�ʂƓ����F��ɊD���F�B�W���F�̌Q�̂�������B

���i�̓����F�͌���3�`5cm�A���⍂��10cm�ȏ�ɂȂ�B�����̗t��`���̂悤�ɁA���������ɐL�т�t���̔͂��܂�`������Ȃ��B�͉̂~�`�`�ȉ~�`�ŁA���a2�`3mm�A�T���i�X�e���C�h�^�ɔz�A�אڂ���̊Ԋu�͋����B�����Ȍ̂ł�2���u�ǁE�]�܂ŁA�傫�Ȍ̂ł�3���u�ǁE�]�܂Ŕ��B����B�������̊Ԋu���������߁A��������ɔ�ׂĘ]���Z���B�O�҂͞��_��`�̐�[�ő����A��҂͂����̑����ő���������B���ɑO�҂́A�אڂ���̓��m��䰕ǂ̈ꕔ�����L���ăZ���I�C�h�^�ɔz�邱�Ƃ������B�̂́A��[�̐�����~����`���G���ȑȉ~����̎��������B1���u�ǂ͌����A�����܂ŒB����B3���u�ǁE�]�����B�����̂ł́A2���u�ǂ�1���u�ǂƓ����x�̌����ɂȂ�A�قڑS�Ă������ɒB����B���̏ꍇ�A3���u�ǂ�2���u�ǂƂقړ������������A�����ɒB���邱�Ƃ͂Ȃ��B2���u�ǁE�]�܂ł������B���Ă��Ȃ��̂ł́A2���u�ǂ�1���u�ǂ����Z���A�����ɂ͒B���Ȃ��B

�������F�g������̋����ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[15m�Ȑ�Ō����A���ɏʎΖʂł́A���[5m�t�߂̉��r��Ō�����B

�����ł̕��z�F���m�������ȓ�B��q���ł͋H�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Pavona explanulata (Lamarck, 1816)

�q���V�R���T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Pavona Lamarck, 1801 �V�R���T���S�� |

|

�B�e�F������^(���V�\�s��Óc�A���[11m)

|

�̂�䰕ǂ͕s���āB

|

|

�����`�F��ɔ핢��Q�̂ŁA�Q�̎����͗t��ɂȂ邱�Ƃ������B�܂��A�Q�̒��S���ɞ��_��̓ˏo�����s�K���Ɍ`������邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F��Ɋ��F�`�Ԋ��F�B���Ԃł��G���L���Ă��邱�Ƃ������B

���i�̓����F�̂͒��a3�`5mm�̉~�`�`�ȉ~�`�ŁA�Q�̎����̂��̂قǑȉ~�`�ɂȂ�₷���B�o��r���̌̂͂��傫��������B�̔z��̓T���i�X�e���C�h�^�B�������A�Q�̒��S����ˏo���̒����ł́A�̊Ԋu�����ɂȂ��ăv���R�C�h�^�`�Z���I�C�h�^�z��ɂȂ邱�Ƃ�����B�Q�̎�����t�ł́A�Q�̂̒��S�ɋ߂��ق���䰕ǂ��킸���ɓˏo���A�̂��������������Ƃ������B�אڂ���̊Ԋu�͍L���A1cm�قNJJ�����Ƃ��������Ȃ��B�̂̊u�ǁE�]��3���܂Ŕ��B����B1���E2���u�ǂ͌����A�悭�ˏo���A�����܂ŒB����B3���u�ǂ͔������܂�ˏo�����A1���E2���u�ǂƋK�����������݂ɔz�A���̂قƂ�ǂ͎����܂ŒB���Ȃ��B�Q�̕\�ʂł́A1���E2���u�ǁE�]�̏㉏�͔����Ȃ��Ă���A����ł͂���炪����ɓˏo�����悤�Ɍ�����B�t�̗��ʂɌ̂͌`������Ȃ����A�����Ē���1���E2���]��3���]���悭���B���A����炪���݂ɔz��B�����͑傫���A�~�`�`�ȉ~�`�ŏ���ɂ悭�ˏo����B�o��r���̌̂ł́A��������ɒ����L�тĂ��邱�Ƃ������B

�������F�ʒr�E��ʌA���ʂ��̂悢���p�̐[�݂�g�Q�̉e���̏��Ȃ���ʎΖʂł��܂Ɍ�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Pavona sp. �R�u�V�R���T���S�ƍ�������Ă���\��������A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�B

* ��q�����L�^��

|

|

| |

Pavona maldivensis (Gardiner, 1905)

�����W�u�V�R���T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Pavona Lamarck, 1801 �V�R���T���S�� |

|

�B�e�F�[���T�L(����q���n���≮�A���[12m)

|

�̂��u��ɓˏo���₷���B

|

|

�����`�F��ɔ핢��Q�̂ŁA�Q�̎����͗t��ɂȂ邱�Ƃ������B�܂��A�Q�̒����ɏ����Ȟ���➞�_��̓ˏo���������̂��悭������B

��̕��̐F�ʂƓ����F�D�F�����������F��ΐF�B�t�̎����➶��`���_�̒����̐F�͒W���Ȃ�B���Ղ����F�Ȃǂ̈Ⴄ�F�ɂȂ����Q�̂������B

���i�̓����F�͎̂�ɒ��a2�`3mm�̉~�`�����A�Q�̎����ł͑ȉ~�`�ɂȂ邱�Ƃ�����B����`���_�̒����������A�אڂ���̊Ԃ͗���Ă���A�T���i�X�e���C�h�^�ɔz��B�������A�̂��u��ɓˏo���₷�����߁A�v���R�C�h�^�z��̂悤�Ɍ�����B�Q�̗̂��ʂɌ̂��`������邱�Ƃ͂Ȃ��B�Q�̏�ł̌̂̑傫����̊Ԋu�͕s�K���B�u�ǁE�]��3���܂Ŕ��B����B1���E2���u�ǂ͌������������قړ����ŁA�����܂ŒB����B3���u�ǂ͂���������┖���ĒZ���A�����ɂ͒B���Ȃ��B�����͉~����`�ȉ~����ŁA����`���_�̒����̌̂ł͖����B�̂��̂�����B

�������F�g������̎ア�ʎΖʂ̐��[20m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F��q���ȓ�B��q���ł͋H�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

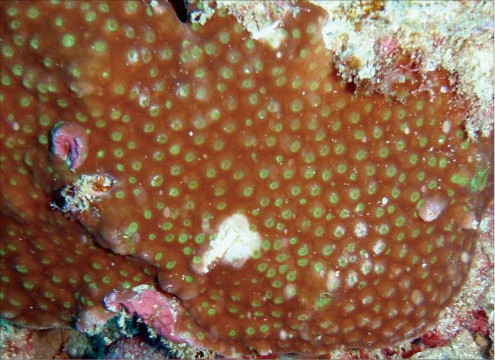

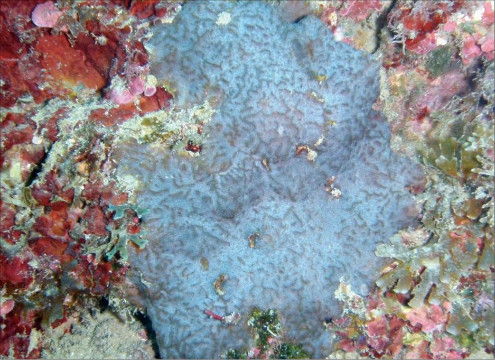

Pavona varians (Verrill, 1864)

�V���V�R���T���S |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Pavona Lamarck, 1801 �V�R���T���S�� |

|

�B�e�F�쑺�b��(����q���n���≮�A���[6m)

|

�����I�Ƀ����e�B�N�����`�������B

|

|

�����`�F��ɔ핢��Q�̂ŁA�Q�̎������t��ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B��ՂɌŒ������A�C��̃T���S�I�Ȃǂ��Ȃ��琬���������Q�̂�������B

��̕��̐F�ʂƓ����F�����F�`���F��ΐF�B

���i�̓����F�̂͊p�����~�`�`���p�`�ŁA�T���i�X�e���C�h�^�ɔz��B�̂͒��a2�`5mm�A�召�l�X�Ȍ̂��Q�̏�ŕs�K���ɕ��z����B�אڂ���̊Ԃɂ́A�傫���̈قȂ郂���e�B�N����R�������s�K�����f���I�Ɍ`�������B�����̃R���������s�ɒ����A�Ȃ����Ƃ���ł́A�̂����A���h���C�h�^�z��̂悤�Ɍ�����B�u�ǁE�]�́A䰌a�̏����Ȍ̂ł�2���܂ŁA�傫�Ȍ̂ł�4���܂Ŕ��B�B䰌a�̏����Ȍ̂ł́A����1���u�ǂ݂̂������܂ŒB���A����2���u�ǂ͒B���Ȃ��B䰌a�̑傫�Ȍ̂ł́A2���u�ǂ�1���u�ǂƓ����x�̌����ɂȂ�A�Ƃ��Ɏ����܂ŒB����B3���E4���u�ǂ͂��ꂼ��2���E3���u�ǂ��������ĒZ���B�����͉~����`���G���ȑȉ~����B

�������F�ʒr�E��ʌ̐�A�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[15m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F���{�ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Pavona venosa �V�R���L�N���C�V�i�{�K�C�h���f�ڎ�j�ƍ�������Ă���A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

Pavona sp.

�R�u�V�R���T���S�i�V�́j |

Agariciidae Lamarck, 1801 �q���t�L�T���S��

Pavona Lamarck, 1801 �V�R���T���S�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s�Y�c�p�A���[5m)

|

�̂�䰕ǂ͖��āB

|

|

�����`�F�핢��`�����Q�́B�Q�̕\�ʂɒ��a�ƍ�������cm�قǂ̃R�u���s�K���Ɍ`�������B�܂��A�Q�̎������킸���ɗt��ɂȂ邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F��Ɋ��F�ŁA�D�F�ɋ߂��F�ʂ̂��̂�����B���Ԃł��Q�̕\�ʂɂт�����ƐG�肪�L�тĂ���B

���i�̓����F�̂͒��a3�`5mm�̉~�`�`�ȉ~�`�ŁA�Q�̎����̂��̂قǑȉ~�`�ɂȂ�₷���B�̔z��͊�{�I�ɃZ���I�C�h�^�����A�Q�̎����ł͗אڂ���̂Ƃ̊Ԋu���L���Ȃ�A�T���i�X�e���C�h�^�ɂȂ邱�Ƃ�����B�u�ǁE�]��3���܂Ŕ��B�B1���E2���u�ǂ�䰕Ǐ㉏�ł悭�ˏo���A�����܂ŒB����B3���u�ǂ́A1���E2���u�ǂƔ�ׂ�Ɣ����A����1/3�`1/2�قǂŁA�����ɒB���邱�Ƃ͂Ȃ��B�Q�̗t�̗��ʂɌ̂͌`������Ȃ����A���������]�����B����B�����͎����ɂ��Ⴂ���s���ĂŁA�قƂ�Ǔˏo���Ȃ����߁A����ł͕�����ɂ����B�����͑傫���A�~�`�`�ȉ~�`�̖_��ŁA�o��r���̌̂ł́A�G���Ȕ�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B

�������F�ʎΖʂ��ʎΖʂ̐��[15m�Ȑ�Ō�����B

�����ł̕��z�F�a�̎R�����{�E���茧�ܓ����]���ȓ�B��q���ł͋H�B

�⑫�F�{���Pavona explanulata �q���V�R���T���S��P. duerdeni �n�}�V�R���T���S�ƍ�������Ă���\��������A�����ł̐����ɂ��Ă͍Č������K�v�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

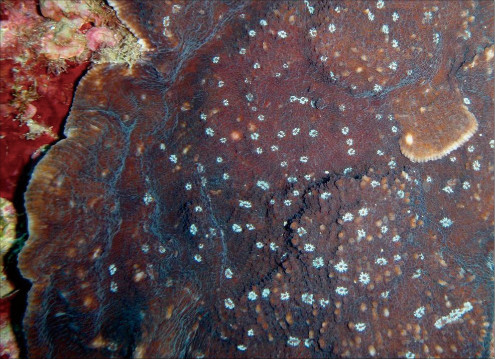

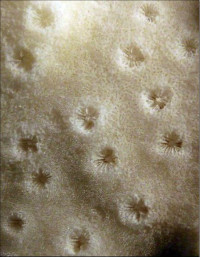

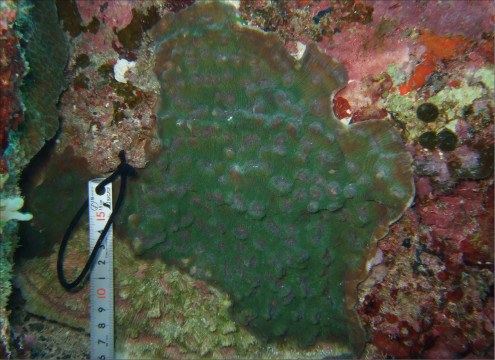

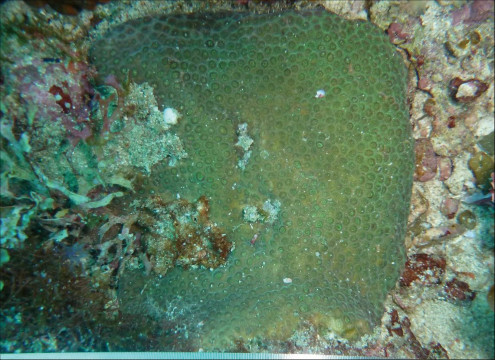

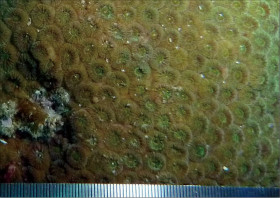

Stylocoeniella guentheri (Bassett-Smith, 1890)

���J�V�T���S |

Astrocoeniidae Koby, 1890 ���J�V�T���S��

Stylocoeniella Yabe and Sugiyama, 1935 ���J�V�T���S�� |

|

�B�e�F�o�H���q(���V�\�s��v�ۍ`�A���[9m)

|

䰌a��0.7�`1mm�B

|

|

�����`�F��ɔ핢��Q�̂ŁA�Q�̕\�ʂɒZ���}�����傫�Ȕ�����Q�̂��`�����邱�Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F��Ɋ��F�`�ΐF�ŁA�|���v�̌��ՂƐG��̐�[�����F�Ȃǂ̔����F�ɂȂ�B�����ۂ�������̂��Q�̕\�ʂɖ��ɖ��ՂȂ����z����̂ŁA�Q�̕\�ʂ������ۂ��ڂ₯�Č�����B

���i�̓����F�̂͑��p�`�`�~�`�ŁA䰌a��0.7�`1mm�B�̊Ԋu�͂��s�K���ŁA1mm�ȏ�Ƃ��������A���ڂ���䰕ǂ̈ꕔ�����L����Ƃ��������B�u�ǂ�2���܂Ŕ��B���A䰕Ǐ㉏�ł悭�ˏo����B�u�Ǐ㉏�ɂ�3�`4�̋������A�u�ǂƋ����̑��ʂɂ͑�����������̑������`�������B1���u�ǂ�䰕Ǒ��ł͌������A䰐S���Ɍ������Ĕ����Ȃ�A�������k���ȉ~���`��M��̎����܂ŒB����B1���u�Ǔ����ɂ́A���������͂ނ悤��3�`6�̃p�����`�������B2���u�ǂ�1���u�ǂɔ�ׂĂ�┖���A�����ȉ��̒����Ŏ����ɒB���邱�Ƃ͂Ȃ��B�������k���Ō����A���̕\�ʂɂ͒Z�߂̒P���[�������B�B�܂��̂�䰕NJO���ɁA���a�܂��͍������ő��1mm�قǂ̔����ˋN���s�K���Ɍ`������邱�Ƃ�����B�}�����Q�̂̏ꍇ�A��1���}�̒�����cm�����Œ��a��1cm�O��A��2���}�̒�����1.5cm�����Œ��a8�`9mm�ɂȂ�B

�������F�g�Q�̉e���̏��Ȃ��ʎΖʂ��ʈ�A���p��ʒr�E��ʌŌ�����B

�����ł̕��z�F�É������ɓ��E���茧�Δn�ȓ�B��q���ł͕��ʎ�B

�����EVeron (1995)�ł̏o���L�^�F��

|

|

| |

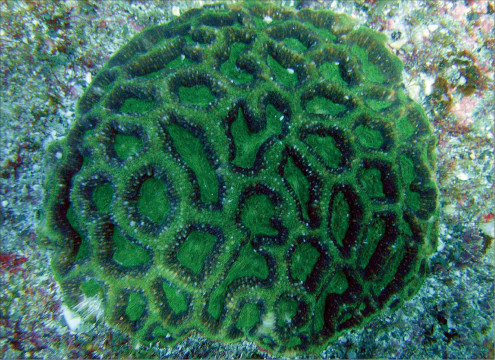

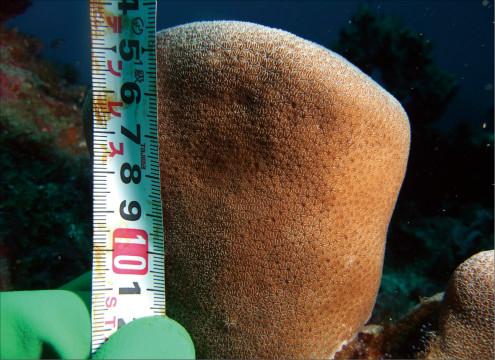

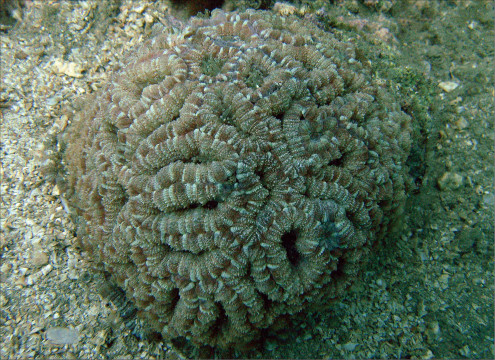

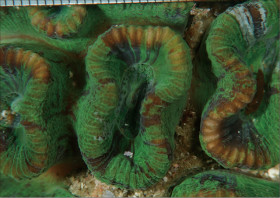

Coscinaraea columna (Dana, 1846)

���X���T���S |

Coscinaraeidae Benzoni, Arrigoni, Stefani and Stolarski, 2012 ���X���T���S��

Coscinaraea Milne Edwards and Haime, 1848 ���X���T���S�� |

|

�B�e�F�����@�O(���V�\�s��Óc�A���[10m)

|

䰂̒��a��2�`4mm�B

|

|

�����`�F�핢��`�����Q�́B�Q�̂̎�������Ղ���V�����āA����ɒ���o�����Ƃ�����B

��̕��̐F�ʂƓ����F�ΐF�`�Ԋ��F�B�悭���B�����R�����̒��㕔�̗����ɁA���Ԃł��킸���ɐL�т��G��̐�[���A�����_����ɕ���Ō�����B