2025年月8月13日公開

【スナップショット参加サイト紹介 Vol. 1】

あっ、タヌキが写ってる!

—— 千葉市「おゆみの道・緑とせせらぎの会」が挑戦したカメラトラップ調査 ——

「これ、タヌキが写ってますね」

写真を囲んで笑顔が広がる。千葉市おゆみ野の自然歩道「おゆみの道」で、住民たちが自分たちの手で“自然の見える化”を進めている。

2024年、「おゆみの道・緑とせせらぎの会」では、日本の陸上動物を対象としたカメラトラップ共同モニタリングイニシアチブ「スナップショットジャパン」から貸し出された8台の自動撮影カメラを導入。 第一期調査の参加サイトのひとつとして、地域に暮らす生きものたちの姿を記録している。

この日、公民館に集まったのは、活動を支える9名のメンバーたち。 スナップショットジャパンの活動を進める国立環境研究所の主幹研究員・深澤と、事務局の寺山が、第一期の取り組みを終えたばかりのメンバーに、カメラトラップ調査の新鮮な感想を聞いた。

事務局の深澤と寺山

お話を伺った会のみなさん

<目次>

豊かな自然の中で、はじまりはごみ拾い

寺山

吉田

この地域は1984年にまちびらきをして約40年になります。駅前や遊歩道をきれいにしたいという声があがったのがきっかけに、 1994年に会を発足して、最初はごみ拾いから始めました。今では環境整備や自然観察会、外来種除去なんかもしています。 会では3名、日本自然保護協会(NACS-J)の自然観察指導員の資格も取りました。 池では二ホンアカガエルの産卵やオシドリの越冬、斜面林には絶滅危惧種のキンランも自生しています。 最初から自然環境を守るという目標があったわけではなく、活動しているうちに広がっていったというのが正しいです。

一見すると整備されたせせらぎと遊歩道が印象的な「おゆみの道」だが、実際に足を運んでみると、 両端には自然豊かな大きな公園が広がり、閑静な住宅街の中に丘陵地帯と谷津が入り組んでいる。 雑木林に池にはヨシ原があり、野鳥の鳴き声も響く。都市近郊とは思えない自然の豊かさに驚かされる場所だ。

きっかけは「面白そう!」の一言

寺山

スナップショットを知ったきっかけは何だったのでしょうか?

松本

NACS-Jの自然観察指導員セミナーで深澤さんのお話を聞いて、 面白そう!やってみたい!と思ったのが始まりです(NACS-Jはスナップショットジャパンの協力団体です)。 小倉会長をはじめ会のメンバーに相談したら、みんなすぐ「それ面白そうだね」と言ってくれて。 カメラを無償で貸してもらえるというのも大きかったです。

NACS-Jの自然観察指導員を取得された松本さんと吉田さん

笑顔の小倉会長

設置は想像以上に大変。でも仲間がいれば大丈夫

寺山

スナップショットジャパンの第一期として申請いただいたとき、研究関係の方が多い中で事務局内でも「民間団体が!」と盛り上がりました。 実際にやってみて、いかがでしたか?

松本

8台のカメラを設置するんですが、カメラとカメラのあいだを200m以上離さないといけなくて。場所が雑木林や谷津なので、GPSを持って地形を見ながら設置ポイントを探すのが一番大変でした。 そもそも、カメラを付けるちょうどいい角度の木がなかなか見つからない(笑)。 それで堀中さんがカメラを固定する台を自作してくれました。公園の中ですから、人が映らない配慮もしています。

仙崎

週に1回、カメラの見守りに通いました。撮れているかは2か月先まで分からないので、途中で画像が確認できたらいいのにとは思っていました。 1台は電源が入ってなくて、撮影できなかったのが心残りです。 電源がもう少し分かりやすいといいなと思いました。

松本

わからないことは寺山さんに聞けば、的確に答えてくれるので安心でした。事務局主催の説明会が2回ぐらいあって、カメラがついてしまえば「そういうことか」と思えたけれど、説明会でわかることもたくさんありました。 それに、スナップショットって誰がやってるのか、ちょっと顔が見えない(事務局反省です!)……でも、説明会で事務局の顔が見えてよかったです。解説動画あるとよりわかるかも。

カメラを設置した傾斜林内

週1のカメラ確認写真(仙崎さん提供)、自作の木の台座も

カメラの設置だけでなく、事務局の用意した日本語マニュアルはあるものの、システムの導入、アメリカのサイトへの申請、データのやり取りまで、一連の流れを地域の団体がこなすのは決して簡単ではない。 それでも会の皆さんは驚くほど自然に取り組んでおり、スムーズに進められるだけの素地がある方々だなと感じさせられた。 聞くとPC&インターネット黎明期の人間なので何でもやってみようという気持ちが強いそう!

写っていたのは、思いがけないあの動物たち

寺山

去年の調査で印象に残った画像はありますか?

松本

たぬきです!お寺の近くのカメラに3匹一緒に写っていて、みんなで「本当にいるんだ!」って盛り上がりました。 ノウサギも映っていて、フンは見かけるものの姿を見たことはなかったのでとても嬉しかったです。

仙崎

けもの道が見えてきたのも発見でしたね。「ああ、ここ通ってるんだな」って。

3匹のタヌキ

ノウサギ

生き物の熱で起動する赤外線カメラは夜間の様子を鮮明に映すことが出来る。

吉田さんからは「複数のカメラに写るタヌキは同じ個体なのか?」という質問があり、深澤研究員は「タヌキは個体識別が難しいが、行動範囲は5〜30ha程度」と解説。

寺山は「ため糞(共通のトイレ)を見つけると生活の様子がわかる。しっぽがシュッとしている個体がいれば、それは今年生まれた若い個体。繁殖の確認にもつながる」と補足。

松本さんは「そういうのが見えると、活動の意味がさらに実感できる」と話していた。

これから始める人に、ちょっとしたアドバイス

寺山

スナップショットに参加を検討している団体へ、ちょっとしたアドバイスをするなら?

松本

いろいろなハードルがあっても、思いがけない生きものの写真が撮れることで帳消しになりますってことかな。 公園事務所などいろんなところに申請して設置したので、何にも映ってなかったらどうしようと、ちょっとドキドキしていました。 撮影している2か月はカメラにアクセスできないので、映ってるかそわそわ。 それでも、意外にもたくさん映っているし、自分のサイトの生きものを見ることができるのは純粋に楽しい! まずは1年と思っていましたが、第二期も申込をしました。

データは誰のために、何のために

寺山

撮影データはどのように活用されていますか?

松本

カメラを設置するにあたり許可をお願いしているので、市の公園事務所にも共有しようと思ってデータをまとめています。 活動の成果が伝わりやすいですしね。

吉田

近隣の小学校へ環境学習に出向くのですが、「ここにタヌキやウサギがいるんだよ」と話すと、子どもたちがすごく反応してくれます。 ウサギのフンは見つけたりしていましたが、今後は実際カメラで撮影された写真を見せたいと思います。

松本

できれば、どこかで成果を発表できたらとも思っています。

深澤

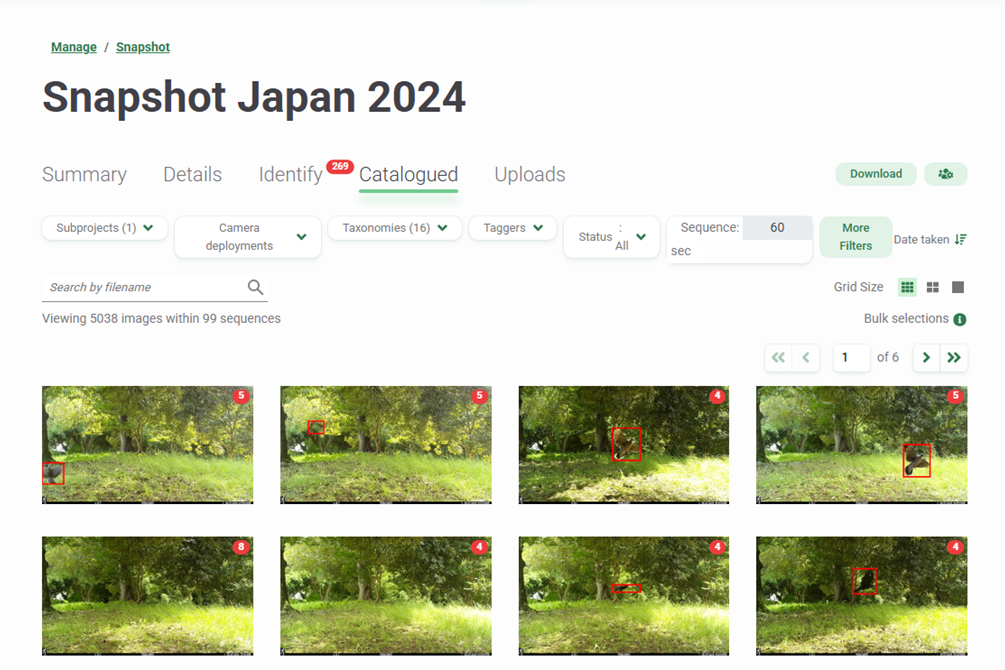

撮影画像はWildlife Insights https://www.wildlifeinsights.org/ に登録され、世界の野生動物研究にも役立ちます。 カメラトラップは自分たちの活動を深めるだけでなく、日本中の野生動物の分布や頭数推定にもつながります。 地域の活動が、生物多様性研究にとっても非常に有効なデータになっているんです。

会で取り組まれている小学校での環境教育の様子

(吉田さん提供)

Wildlife Insightsのページに登録されたカメラ画像

インタビューを終えて

実は今回のように、事務局がユーザーの皆さんに直接お話をうかがうのは初めての試みでした。

現場での経験に裏打ちされた言葉の一つひとつが、スナップショットという取り組みの広がりと深まりを物語っていました。

調査の担い手として真摯に、そして何より楽しみながら取り組んでくださっている姿勢に、事務局一同とても勇気づけられましたし、沢山の改善点も見つけることが出来ました。

スナップショットへの参加は必ずしも簡単ではありませんが、活動経験のある団体が、調査・発信のレベルを一段引き上げるためのチャレンジになり得ます。

事務局では、今後もこの輪が全国に広がっていくようカメラ体制もさらに拡充していきます。

興味をもっていただいた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

協力:「おゆみの道・緑とせせらぎの会」のみなさま

https://midori-seseragi.jimdofree.com/

インタビュー:深澤圭太・寺山佳奈(スナップショットジャパン事務局、国立環境研究所)

文:小田倉碧(国立環境研究所)

メールでのやりとりはしていましたが、 みなさんに直接お会いするのは初めてですね。とても楽しみにしていました。まずは、会の成り立ちについて教えてください。