藤巻 秀和

化学物質はわれわれの身の回りに存在し、毎日体内にいろいろな経路から取り込まれています。大気中にあるものは呼吸器や皮膚から、土壌や水中にあるものは食物や飲料水として口から取り込まれます。化学物質が有害か無害かの判断は、化学物質の毒性と濃度との関係から導くことが可能です。

毒性が強く、環境中の濃度が高ければ生体への影響は強くなり、毒性が強くても環境中の濃度が低ければ影響は弱くなります。したがって、環境中の化学物質についてヒトへの毒性が明らかになり、それがどのくらいの濃度で存在しているかが判明すれば、健康障害としての影響は避けることが可能となります。

|

われわれの鼻で感じ取れる化学物質の量は、果たしてどのくらいの濃度でしょうか。昔から、イヌは鼻が良いから麻薬などの押収の時に活躍しているといわれています。犬やわれわれが実験に使用しているマウスは、ヒトの何倍も化学物質を感知する能力にすぐれているのでしょうか。われわれは、キンモクセイのにおいは 150pptの濃度から、酢酸のにおいは6ppbの濃度から検知できます。臭いにおいのアンモニアは2ppmで検知できます。これらの匂いを犬はもっと感度よく検知できるかというと、そうでもありません。化学物質の種類によっては違うようです。

鼻には匂いを感知する嗅上皮が存在しており、この場所の神経細胞上にはセンサーが装備され、鼻に侵入してきた化学物質をセンサーでキャッチして、まずその情報を脳の中の嗅球というところに伝達します。そこからさらに脳内に情報が伝えられ、化学物質のにおいを認識して、記憶することになります。

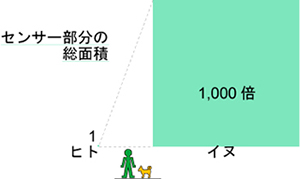

構造遺伝子学的に犬とヒトとを比較すると感知する神経細胞の一つ一つには大きな差はありませんが、神経細胞上のセンサーを備えている繊毛の太さや数に差があります。また神経細胞の存在する嗅上皮の面積も違うことからセンサー部分の総面積を比較すると1000倍程イヌの方が多いことが明らかとなっています。

|

ヒトとマウスでセンサーを構成する嗅覚受容体遺伝子を比較すると、ヒトで388個見つかっておりますが、マウスではその3倍近くの1037個が報告されています。ヒトの嗅覚受容体遺伝子の総数ではマウスに近い数がありますが、蛋白質に翻訳されても機能をしない、いわゆる働かない偽遺伝子なるものが多く、ヒト嗅覚受容体遺伝子の40-50%が偽遺伝子であり、マウスでは25%が偽遺伝子です。ヒトは進化の過程で、視覚、聴覚が発達しマウスより匂い検知の意義が薄れてきているのかもしれません。

以上、化学物質とにおい感覚についてご紹介しましたが、揮発性の化学物質の影響を解析するときには、化学物質の嗅覚受容体を介した情報のかく乱と化学物質そのものの侵入による脳内でのかく乱の両者を調べて把握しなければ、神経系を介した影響は解明できないと考えています。