つくばにおける地球大気中二酸化炭素カラム平均体積混合比の長期観測の解析結果について

(お知らせ)

(筑波研究学園都市記者会配付 )

| 平成21年9月24日(木) |

| 独立行政法人 国立環境研究所 |

| 地球環境研究センター (029-850-2346) |

| センター長: 笹野 泰弘 |

| 衛星観測研究室 |

| 室 長: 横田 達也 |

| 主任研究員: 森野 勇 |

| 神戸大学大学院自然科学研究科 |

| 教 授: 中川 和道 (078-803-7750) |

国立環境研究所と神戸大学を中心とするグループは、地上設置の高分解能フーリエ変換分光計(注1)を用いた太陽直達光分光観測に基づき、アジアで初めてとなる地球大気中二酸化炭素の存在量とその長期変動を求めた。この研究では、同研究所地球温暖化研究棟に設置されている地上設置高分解能フーリエ変換分光計を用いて観測された6年間(2001年12月〜2007年12月)の二酸化炭素吸収スペクトルの解析を行い、つくば上空の二酸化炭素のカラム平均体積混合比(注2)の時系列データを算出した。このデータに対してフィッティング(注3)を行い、つくば上空における季節変動振幅は8.0 ppm、年増加率は2.2 ppmであることを示した。これらの結果は、海外における同様の装置を用いた観測、衛星観測、モデル計算と比較して妥当であることが分かった。また、観測の相対精度(注4)は0.2 %(1 ppm程度)であり、今年1月23日に打ち上げられた日本の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)のデータ検証に活用可能であることが明らかとなった。

本研究をまとめた論文は、9月23日発行の国際学術誌「Journal of Geophysical Research Atmospheres」に掲載された。

1.背景

地球温暖化は最も重要な環境問題の一つであり、地球温暖化による自然生態系・人間社会への影響評価、温暖化対策策定のためには、原因となる温室効果ガス濃度の把握が必要である。全球の温室効果ガスの時間・空間変動を把握するためには、人工衛星を用いた分光観測が最も有効である。国立環境研究所、環境省及び宇宙航空研究開発機構(JAXA)の共同プロジェクトである「いぶき」(GOSAT、2009年1月23日打ち上げ)は観測運用が実施されているが、衛星観測データはその確からしさを独立な観測データによって検証する必要があり、その際、地上設置高分解能フーリエ変換分光計による温室効果ガスの観測は重要な検証手段である。本研究では、地上設置高分解能フーリエ変換分光計による温室効果ガスの観測に用いられるスペクトル解析における誤差を低減し高い精度で算出可能な方法を開発し、観測された太陽直達光による1.6 µm帯の二酸化炭素吸収スペクトルの解析から二酸化炭素のカラム平均体積混合比を算出し、季節変動や経年変動を求めた。

2.観測及び解析方法の概要

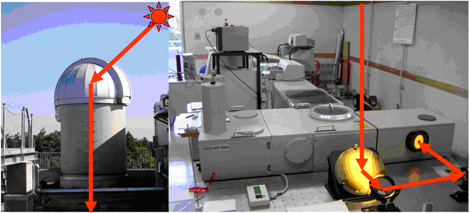

国立環境研究所では、地球温暖化研究棟に設置された高分解能フーリエ変換分光計(Bruker IFS 120 HR)を用いて太陽直達光スペクトルを定常的に観測している。図1に観測装置を示す。本観測装置は2001年に建物の建設と同時に設置された。当初は中赤外領域に吸収スペクトルをもつ成層圏破壊関連の物質の観測を中心に行っていた。現在は、温室効果ガスの観測を中心に行っており、地上設置高分解能フーリエ変換分光計を用いた温室効果ガスの観測ネットワーク(全炭素カラム量観測ネットワーク、Total Carbon Column Observing Network、TCCON、http://www.tccon.caltech.edu/、参考文献2)に加盟し、炭素循環の観測的研究と「いぶき」のデータ検証のために運用されている。

図1 国立環境研究所地球温暖化研究棟に設置された太陽追尾装置が設置されたドーム(左)と高分解能フーリエ変換分光計(右)。屋上のドームの中に太陽追尾装置が設置され、本装置を用いて常に直下の高分解能フーリエ変換分光計に太陽光を導入出来るようになっている。赤矢印は太陽光の導入経路を示す。

地上に設置された分光計により観測されるスペクトルは、大気圏外の太陽光スペクトルに地球大気分子による吸収スペクトルが加わり、さらに分光計の装置関数(注5)が合成されたものとなる。観測スペクトルからカラム平均体積混合比を算出するために、2種類のリトリーバル(注6)プログラムを用いた。つまり、高度分布を仮定し各高度における濃度の初期推定値から放射伝達理論によりスペクトルを計算し、その計算スペクトルと観測スペクトルの差が最小となるように(1)初期推定値を定数倍するもの(スケーリングリトリーバル)、または高度分布形をあらかじめ仮定せず(2)各高度の濃度を決定するもの(プロファイルリトリーバル)である。スケーリングリトリーバルは、本研究で開発したリトリーバルコードであり、カラム平均体積混合比と同時に装置関数に関する情報も選択的に求めることが可能である。プロファイルリトリーバルは、NASA/JPL(米国航空宇宙局ジェット推進研究所)で開発されたもの(SEASCRAPE Plus)で、分光計の装置関数を入力することが出来る。

2001年12月から2007年12月にかけて高分解能フーリエ変換分光計によって観測された波数分解能0.05 cm−1のスペクトルに対して解析を行った。リトリーバルから直接得られる二酸化炭素のカラム量の変動は、大気中の二酸化炭素濃度の変動以外にも気圧の変動によっても起こる。地表における気圧の変動は数日で3 %程度にも及ぶこともあり、これに伴って二酸化炭素カラム量についても同程度の変動が起こり得る。そこで、二酸化炭素カラム量を乾燥空気のカラム量で割り、鉛直方向に平均化されたカラム平均体積混合比に変換することによって気圧変動の影響を補正した。

3.解析結果

まず理想的な装置関数を仮定して2種類のリトリーバルコードからカラム平均体積混合比を算出した。スケーリングリトリーバルから算出されたカラム平均体積混合比は、プロファイルリトリーバルからのカラム平均体積混合比と比較して+0.82 ± 0.46 ppmの差を示した。これは両者のカラムアベレージングカーネル(column average kernel、ある高度について他の高度からどの程度の情報が得られるかを示す指標)の違いによるものであることが感度解析から明らかとなった。高分解能フーリエ変換分光観測から得られたカラム平均体積混合比の精度を評価するため、国立環境研究所上空で行われた航空機搭載二酸化炭素濃度計による直接測定の結果(高度3 kmまで+モデル計算値)と比較した結果、両者は1 %以内で一致した。次に、本解析から得られたカラム平均体積混合比の日変動とつくばの気象観測タワーにおいて気象研究所が観測した二酸化炭素濃度の日変動を比較した。強い風の影響で二酸化炭素濃度が一定であった2005年3月30日におけるカラム平均体積混合比の平均値を求め、その標準偏差(±1σ)から相対精度を評価した結果、カラム平均体積混合比の相対精度は0.2%であった。これらの結果は、地上設置高分解能フーリエ変換分光観測によりカラム平均体積混合比を1%より良い精度で算出できることを示すものであり、地上高分解能フーリエ変換分光観測が衛星データの検証手法として有効であることを示した。

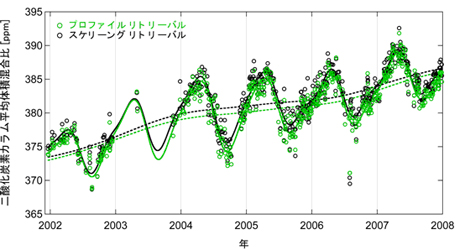

装置関数を同時に解析する条件で6年間のつくば上空の二酸化炭素のカラム平均体積混合比の時系列データを算出した結果を図2に示す。これらのカラム平均体積混合比の時系列に対してフィッティングを行い季節変動および経年変動成分を求めた結果、約8.0 ppmの季節振幅および2.2 ppmの年増加率が得られた。これらの結果を同様の装置を用いた観測、衛星観測、モデル計算と比較した。アメリカ合衆国ウィスコンシン州のパークフォールズに設置された同様の装置を用いた観測(2004〜2006年)では、年増加率は2 ppmであると報告されている(参考文献3、4)。先行する衛星観測としてスキアマキ(SCIAMACHY)(注7)が二酸化炭素の全球観測を行っており、北半球低緯度〜中緯度における年増加率は1〜3 ppmである(参考文献5)。モデル計算(参考文献6)よるつくばの季節変動振幅は7〜8 ppmである。本研究の結果は、これらと概ねよい一致を示している。

図2 プロファルリトリーバル(○)及びスケリーングリトリーバル(○)によって算出した二酸化炭素のカラム平均体積混合比の時系列データ。時系列データデータに対してカーブフィッティングを行った。つくば上空における季節変動振幅は8.0 ppm、年増加率は2.2 ppmである。

4.「いぶき」の衛星データの検証に向けて

GOSATプロジェクトでは、2009年5月28日(木)に「いぶき」による観測データの初解析結果について記者発表を行い、現在、校正・検証を行っている。

国立環境研究所では、本研究で用いた地上設置の高分解能フーリエ変換分光計を用いてTCCONの規約に従った観測と解析を実施中であり、「いぶき」のデータ検証に資する二酸化炭素やメタンのデータの提供を始めている。観測・解析のレベルを一層向上させ、迅速にデータを提供していきたいと考えている。

5.今後の課題

二酸化炭素に次いで地球温暖化に寄与するメタンに関する、地上設置の高分解能フーリエ変換分光計による観測データ解析は、二酸化炭素の解析ほど完成度が高くなく、1.5 %程度の精度であると言われているが、本当の不確かさはよく分かっていない。この精度は「いぶき」の検証には十二分と言えない。現在、TCCONではメタンの解析精度の向上のための努力を行っており、国立環境研究所のグループもアジア唯一のTCCONサイトして観測と解析を継続しつつ、更に観測精度を評価するため航空機観測キャンペーンを行い得られた知見をコミュニティに提供することによりTCCONの活動及び「いぶき」のメタン観測データの高度な検証に貢献していきたいと考えている。

なお、本研究は、国立環境研究所研究生(所属:神戸大学大学院自然科学研究科大学院生、指導教官:中川和道教授)であった大山博史氏(現宇宙航空研究開発機構地球観測研究センター宇宙航空プロジェクト研究員)の博士学位取得のための教育・研究の一環として行われた。

(注1) フーリエ変換分光計

干渉計によって得られる干渉光(インターフェログラム)を観測し、フーリエ変換することによりスペクトルを得る観測装置。なお、干渉光(インターフェログラム)とは、干渉計を利用して、装置に入射する光を2つに分離し、一方の光路の長さを徐々に変化させて、再び2つの光を結合させて干渉させることによって得られる干渉光パターンのことを言う。

(注2) カラム平均体積混合比

地表面から上空までのカラム(鉛直の柱)中に存在する乾燥空気全量に対する対象気体量の比を言う。

(注3) フィッティング

大気微量成分の年増加率や季節変動を理解するとき、年増加率や季節変動を表現する理論式を仮定し、観測データに対して最も近くなるようにあてはめ、年増加率や季節変動を表す定数を求めることを言う。

(注4) 相対精度

精度が分かっている基準の値(絶対値)に対するバラツキの程度を言う。単に精度と言うこともある。絶対値に対する差を絶対精度(確度)と言う。

(注5) 装置関数

分光計の分光感度特性を言う。分光計の分光分解能やスペクトル形状等で表される。

(注6) リトリーバル

観測データから物理モデルを通して直接求めることのできない物理量を抽出し算出することを言う。

(注7) スキアマキ

SCIAMACHY、SCanning Imaging Absorption SpectroMeter for Atmospheric CHartographYの略。ENVISAT(欧州宇宙機関が2002年に打ち上げた環境観測衛星)に搭載された大気観測用分光計。成層圏及び対流圏における微量気体の全球観測を目的としている。

発表論文

Ohyama, H., I. Morino, T. Nagahama, T. Machida, H. Suto, H. Oguma, Y. Sawa, H. Matsueda, N. Sugimoto, H. Nakane, and K. Nakagawa (2009), Column-averaged volume mixing ratio of CO2 measured with ground-based Fourier transform spectrometer at Tsukuba, J. Geophys. Res., 114, D18303, doi:10.1029/2008JD011465.

参考文献

1. Yang, Z., G. C. Toon, J. S. Margolis, and P. O. Wennberg (2002), Atmospheric CO2 retrieved from ground-based near IR solar spectra, Geophys. Res. Lett., 29(9), 1339, doi:10.1029/2001GL014537.

2. Toon, G. C., J.-F. Blavier, W. Washenfelder, D. Wunch, G. Keppel-Aleks, P. Wennberg, B. Connor, V. Sherlock, D. Griffith, N. Deutscher, J. Notholt (2009), Total Column Carbon Observing Network (TCCON), in Fourier Transform Spectroscopy, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2009), paper JMA3, http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=FTS-2009-JMA3.

3. Washenfelder, R. A., G. C. Toon, J.-F. Blavier, Z. Yang, N. T. Allen, P. O. Wennberg, S. A. Vay, D. M. Matross, and B. C. Daube (2006), Carbon dioxide column abundances at the Wisconsin Tall Tower site, J. Geophys. Res., 111, D22305, doi:10.1029/2006JD007154.

4. Yang, Z., R. A. Washenfelder, G. Keppel-Aleks, N. Y. Krakauer, J. T. Randerson, P. P. Tans, C. Sweeney, and P. O. Wennberg (2007), New constraints on Northern Hemisphere growing season net flux, Geophys. Res. Lett., 34, L12807, doi:10.1029/2007GL029742.

5. Buchwitz, M., O. Schneising, J. P. Burrows, H. Bovensmann, M. Reuter, and J. Notholt (2007), First direct observation of the atmospheric CO2 year-to-year increase from space, Atmos. Chem. Phys., 7, 4249-4256.

6. Olsen, S. C., and J. T. Randerson (2004), Differences between surface and column atmospheric CO2 and implications for carbon cycle research, J. Geophys. Res., 109, D02301, doi:10.1029/2003JD003968.