近未来の地球温暖化をコンピュータシミュレーションにより予測

―暑い昼・夜の増加と寒い昼・夜の減少が顕在化―

(環境省記者クラブ、筑波研究学園都市記者会同時発表)

| 平成19年7月2日(月) | |

| 独立行政法人国立環境研究所 地球環境研究センター温暖化リスク評価研究室 室 長: 江守 正多 大気圏環境研究領域大気物理研究室 室 長: 野沢 徹 地球環境研究センター温暖化リスク評価研究室 NIESポスドクフェロー: 塩竈 秀夫 |

|

要旨

独立行政法人国立環境研究所の塩竈NIESポスドクフェローらは、地球全体の大気・海洋のふるまいを計算するコンピュータシミュレーションモデルを用いて、2030年までの近未来地球温暖化予測を行った。極端な高温・低温の発生頻度に注目して解析した結果、1951年〜1970年の期間に比べて、2011年〜2030年の期間では、暑い昼・夜の増加と寒い昼・夜の減少が予測された。その温暖化の影響の大きさは、陸上のほとんどの地点において、気候システムの数十年規模の自然の揺らぎ(注1)よりも大きくなることが示唆された。すなわち、近未来の温暖化による極端な高温の増加と極端な低温の減少は、自然の揺らぎによって覆い隠されることなく、世界各地で顕在化する可能性がかなり高い。このような近未来の温暖化予測の詳細な解析は世界初である。

なお、本研究は環境省の地球環境研究総合推進費及び文部科学省の人・自然・地球共生プロジェクト等の研究費により実施され、モデル計算は地球シミュレータを用いて行われた。

この内容をまとめた論文(参考文献1)が、近日中にアメリカ地球物理学会速報誌「Geophysical Research Letters」に掲載される。

1.背景

大気中の温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化について、世界中で多くの将来予測研究が行われている。これまでの多くの研究は、2100年ごろまでの変化に注目してきた。しかし、現在においても温暖化の影響と疑われる極端な気象が頻発しており、今後20〜30年の間に温暖化の影響がどの程度顕在化してくるかに関心が集まっている。今回、地球全体の大気・海洋のふるまいを計算するコンピュータシミュレーションモデルを用いて2030年までの温暖化予測を行い、特に極端な高温・低温の発生確率がどのように変化するかに着目して解析を行った。2030年ごろでは、温暖化の影響が十分に大きくなく、気候システムの数十年規模の自然の揺らぎによって温暖化の影響が覆い隠されるかもしれない。そのため本研究では、温暖化の影響が自然の揺らぎよりも大きくなるかどうかに注目した。

2.計算の概要

モデルの解像度(空間分解能)は大気について300km、海洋について100km程度とし、計算は1850年から2030年までの181年間に対して行った。2000年までについては、太陽活動の変化、大規模火山噴火の影響、温室効果ガス濃度、人為起源エアロゾル排出量などを過去のデータに基づいて与えた。2001年以降については、温室効果ガス濃度や人為起源エアロゾルの排出量は、IPCC (気候変動に関する政府間パネル)により作成された A1Bシナリオ(将来の世界が経済重視で国際化が進むと仮定したシナリオ、2030年の二酸化炭素濃度は447ppm)に従った。ただし、2030年ごろまでの温暖化の進行の程度はシナリオの違いにほとんど依存しないことが知られている。2001年以降の大規模火山噴火や太陽活動の変化の影響は、今回は考慮していない。

自然の揺らぎに相当する影響を検証するため、10サンプルの異なる初期条件(自然の揺らぎ)を与えた計算を行った。10サンプルの実験結果には、同じ大きさの温暖化の影響と、それぞれ異なる自然の揺らぎの影響を含んでいると考えられる。そのため10サンプルの平均が温暖化の影響を表し、10サンプルのばらつきは自然の揺らぎによる影響を示す。

3.計算結果 −極端な高温・低温の出現が顕在化する−

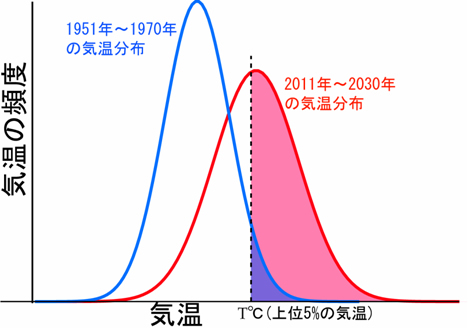

今回は、1951年から1970年を基準期間として、これに比して2011年から2030年の期間(近未来)に極端な高温・低温が出現する日に注目して解析を行った。ここで取り扱う現象は、以下に定義する4種類である(注2)(図1参照)。

1) 「暑い夜」: 夏の期間の日最低気温が、基準期間の夏の日最低気温の上位5%よりも高くなる日

2) 「暑い昼」: 夏の期間の日最高気温が、基準期間の夏の日最高気温の上位5%よりも高くなる日

3) 「寒い夜」: 冬の期間の日最低気温が、基準期間の冬の日最低気温の下位5%よりも低くなる日

4) 「寒い昼」: 冬の期間の日最高気温が、基準期間の冬の日最高気温の下位5%よりも低くなる日

ここで、夏の期間は北半球の6月から8月、南半球の12月から2月をさす。また、冬の期間は北半球の12月から2月、南半球の6月から8月をさす。

全球平均気温は、基準期間に対して、2011年から2030年の平均で 摂氏約1度 上昇する。

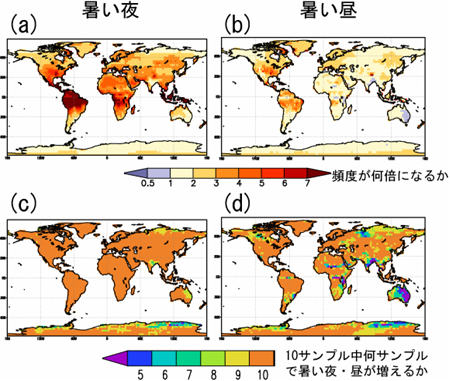

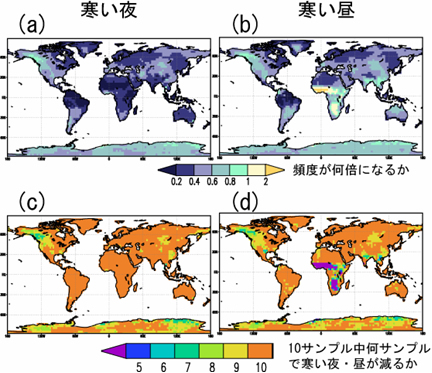

図2と図3の上段は、2011年〜2030年の期間におけるこれらの現象の発生頻度が、1951年〜1971年の基準期間における頻度と比べて何倍になるかを示している。ここでは、自然の揺らぎの影響を取り除くため、10サンプルの実験結果を平均している。これによれば、地球温暖化によって暑い昼・夜の頻度が増加し(図2a-b)、逆に寒い昼・夜の頻度は減少する(図3a-b)。例えばこの予測では、東アジアの暑い夜の頻度が2〜3倍になる。これは基準期間の各夏における上位5日の日最低気温の出現頻度が10日から15日程度に増加することに相当する。一方、図2と図3の下段は、10サンプルの実験結果のうちいくつのサンプルで暑い昼・夜の頻度が増加し(図2c-d)、いくつのサンプルで寒い昼・夜の頻度が減少するか(図3c-d)を示している(注3)。陸上のほとんどの地域で、10サンプルすべてで暑い昼・夜の頻度が増加し、寒い昼・夜の頻度は減少するという予測で一致したことがわかる。これは、20年間の統計で見た場合、これらの現象の発生頻度に対する地球温暖化の影響は、数十年規模の自然の揺らぎによって覆い隠されないことを示している(注4)。

4.結論とその意味するもの

1951年〜1970年の基準期間に比べて、2011年〜2030年の期間では、暑い昼・夜の増加と寒い昼・夜の減少が予測された。その温暖化の影響の大きさは、陸上のほとんどの地点において、気候システムの数十年規模の自然の揺らぎよりも大きい。すなわち、近未来の温暖化による極端な高温の増加と極端な低温の減少は、自然の揺らぎによって覆い隠されることなく、世界各地で顕在化する可能性がかなり高い。このことは、温暖化は100年後の遠い将来だけの問題ではなく、現在存在する人々の多くが人生の中で影響を受けるようになることを示唆している。

本研究では、将来の大規模火山噴火の影響は考慮していない。大規模火山噴火が発生した場合、火山から放出されたエアロゾルが成層圏に滞留して日射を遮り、全球の気温を下げる効果がある。そのため将来の大規模火山噴火を考慮していないことで、温暖化影響の顕在化可能性を過大評価している可能性がある。また太陽活動が将来どのように変化するかも考慮していない。ただし、大規模火山噴火や太陽活動変化の将来予測は非常に困難である。そのため将来の大規模火山噴火や太陽活動変化を確率的に取り扱うことで、これらの潜在的影響を定量化することが今後の課題となる。

(注1) 温暖化などの影響が無くても、大気や海洋、土壌などが複雑に関係することで地球の気候は数日から数十年の規模で常に変動している。これをここでは「自然の揺らぎ」と呼ぶ。有名なエル・ニーニョ/ラ・ニーニャや北極振動なども気候の自然の揺らぎの一種である。本研究では数十年規模の自然の揺らぎの影響を考慮した。

(注2) 300km×300km程度の格子の平均した気温から計算されたものであり、各地点での観測データとは直接比較することは出来ない。また都市化の進行の影響は考慮されていない。

(注3) 基準期間を1951年〜1970年に取る代わりに、1981年〜2000年を基準期間として同様の解析をしても、結果は大きくは変わらない。

(注4) 年々で見た場合、自然の揺らぎによって温暖化の影響が打ち消され、温暖化の影響と逆符号の変化も現れ、冷夏の年なども起こりえる。これは年々規模の自然の揺らぎは数十年規模の自然の揺らぎよりも振れ幅が大きいためである。

参考文献

1. Shiogama, H., T. Nozawa and S. Emori (2007): Robustness of climate change signals in near term predictions up to the year 2030: Changes in the frequency of temperature extremes, Geophysical Research Letters.In press. (2030年までの近未来気候変動予測における気候変化シグナルの頑強性:気温の極端現象の頻度変化)

図1 上位5%の気温の模式図。青曲線は、ある地点での1951年から1970年までの夏期における日々の気温の頻度分布を表すとする。ある気温 摂氏T度 (破線が横軸と交わる気温)より高い気温が発生する頻度は青陰影の面積になる。この青陰影の面積が、青曲線と横軸で囲まれた面積の5%になるとき、気温 摂氏T度 を「1951年から1970年までの夏期における上位5%の気温」と呼ぶ。一方、赤曲線は2011年から2030年までの夏期における日々の気温の頻度分布を表すとする。この期間において、「1951年から1970年までの夏期における上位5%の気温」を超える気温が発生する頻度は赤陰影の面積(青陰影と重なる部分も含む)になる。

冬の下位5%の気温を計算する際は、冬の気温の頻度分布を作成して、ある気温 摂氏T度 より低い気温が発生する頻度が5%になる気温 摂氏T度 を同様に求める。

図2 上段は、2011年〜2030年の統計で見た場合、暑い夜・昼の頻度が1951年〜1970年の何倍になるかの10サンプル平均予測を示す。下段は10サンプルのうち何サンプルで暑い夜・昼の発生頻度が増えると予測したかで、数十年規模の自然の揺らぎを考慮したときの温暖化の影響が顕在化する確率を示す。左(a, c)は暑い夜、右(b, d)は暑い昼の変化。

図3 上段は、2011年〜2030年の統計で見た場合、寒い夜・昼の頻度が1951年〜1970年の何倍になるかの10サンプル平均予測を示す。下段は10サンプルのうち何サンプルで寒い夜・昼の発生頻度が減ると予測したかで、数十年規模の自然の揺らぎを考慮したときの温暖化の影響が顕在化する確率を示す。左(a, c)は寒い夜、右(b, d)は寒い昼の変化。

問い合わせ:

(関連する取材の申込みや研究所全体に関する事項)

独立行政法人国立環境研究所広報・国際室 広兼克憲

Tel: 029-850-2308 Fax: 029-851-2854

(本件内容に関する具体的な事項)

地球環境研究センター 塩竈 秀夫

Tel: 029-850-2252 Fax: 029-850-2960

地球環境研究センター 江守 正多

Tel: 029-850-2724 Fax: 029-850-2960

(研究所ホームページ)

URL: http://www.nies.go.jp