国連環境計画(UNEP)「サステナブル・ライフスタイルに関するグローバル調査」

日本の調査結果(速報)について

次世代の価値観と生活行動に、持続可能なライフスタイルの萌芽

(お知らせ)

(筑波研究学園都市記者会、 環境省記者クラブ同時配付 )

| 平成21年9月24日(木) |

| 独立行政法人 国立環境研究所 |

| 社会環境システム研究領域 |

| 領域長代理 安岡善文 |

| 環境計画室長 青柳みどり(029-850-2392) |

| 株式会社 電通 |

| 電通総研 サステナビリティ研究部 |

| 山﨑聖子、吉澤庸子 (03-6216-8741) |

独立行政法人 国立環境研究所と株式会社 電通は、2009年2月~5月に実施した、世界20か国の若者を対象とする国連環境計画(United Nations Environmental Programme)「サステナブル・ライフスタイルに関するグローバル調査」(注)の一環である日本の調査結果(速報)をとりまとめた。調査結果からは、将来世代や地球の未来に対する責任感を背景に、環境や社会課題に対する意識が高く、当事者意識を持って環境負荷に配慮した生活行動を実践している日本の若者の姿が浮き彫りとなった。

回答者(18歳~35歳の男女169名)の多くは、生活満足度が高い半面、社会に対する閉塞感も感じており、3人に1人がグローバルな貧困と格差の社会問題に、4人に1人が環境問題に強い関心を持っている。 コミュニティにおける人間関係については、現状は希薄であるものの、近隣住民との交流を望む意見も多く、社会に求められる共生のためのルールやマナーの見直しが必要と感じているなど、社会意識の高さが伺われる。また、個人の生活レベルでも、「スローな暮らし」や「自然との共生」をキーワードとしたライフスタイルを志向しているだけでなく、既に環境負荷に配慮した暮らし方をごく自然に採り入れているなど、価値観と行動の両面から持続可能なライフスタイルの萌芽を予感させる。

日本の調査結果の概要は、2009年9月26日~27日に千葉市において開催される環境経済政策学会で、また、本調査参加全20か国の調査結果と地域毎の傾向分析は、2010年はじめに、「国連環境計画サステナブル・ライフスタイルに関するグローバル調査」公式報告書として発表を予定している。

(注) 「サステナブル・ライフスタイルに関するグローバル調査(Global Survey on Sustainable Lifestyles)」(http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/lifestyles.htm)

国連環境計画と、スウェーデンが主導する「持続可能な消費とサステナブル・ライフスタイルに関する国際作業部会」が共同実施するプロジェクトで、世界の18歳~35歳のヤング・プロフェッショナルを対象としたインターネットによる調査。調査参加国は、2009年8月時点でポルトガル、イギリス、カナダ、アメリカ、コロンビア、ベトナム、フィリピンなど日本を含め20か国。調査では「サステナブル・ライフスタイル」を「現在および将来世代に対する意識をもって、環境および社会的インパクトも視野に入れた質の高い生活を志向することを可能とするための、個人あるいは集団レベルでの生活パターンおよび選好パターン」と位置づけている。

1.国連環境計画(United Nations Environmental Programme)「サステナブル・ライフスタイルに関するグローバル調査」(日本国内調査)の概要

今回の調査は、各国の将来を担う年代層(18歳~35歳)の全体の姿をとらえようとするものではなく、この年代層の「持続可能なライフスタイル」像を描き出すことを目的とするものである。このため、回答者のリクルートは、各国200名程度を目安に大学やNPOなどのネットワークや学生サークル、また各種メーリングリストなどを通じて行った。

| 調査時期: | 2009年2月~5月 |

| 調査地域: | 全国 |

| 調査対象: | 18歳~35歳の男女169名 回答者の4割以上が18歳~23歳で、6割弱を学生が占めている。また、高学歴で大学院生も多く、生活水準指数も高い。調査結果を読むにあたっては一般サンプルとの違いを考慮する必要がある。 |

| 調査方法: | インターネット調査 |

| 調査内容: | 回答者の属性、現在の暮らし方、社会関係資本、持続可能性に対するイメージ、持続可能なライフスタイルに関するシナリオ(ビデオイメージ)の嗜好とその理由(食物、家庭でのエネルギー管理、身近な乗り物システム選択など)、気候変動に対する対応など |

2.調査結果

本調査では、都会の農園やカーシェアリングなど、「サステナブル・ライフスタイル」に関わる9つのシナリオを掲げ、それらに対する実現可能性などを尋ねているが、シナリオ別の調査結果に関しては割愛して公式報告書に発表を委ねる。また、質問票のおよそ3分の2が自由記述回答のため、主に定性分析を行った。

次世代を担う18歳~35歳の回答者は、「環境破壊や公害の撲滅」や「貧困、貧富の格差の是正」といったグローバルな持続可能性に関わる課題に対する意識の高いことが見られた。祖父母が若かった時代の「家族や地域の人とのつながり」や豊かな「自然と共生」する生活などを評価し、理想的な生活として、「楽しい(幸せな)生活」「自然環境と共存する/持続可能な生活」を重視している。また、「サステナブル・ライフスタイル」を志向する理由が、子どもや孫といった将来世代や地球の未来に対する責任感に根ざしていることも明らかとなった。

彼らは、持続可能な社会実現のための課題の双璧とされる「環境」と「社会」に関する問題意識を、その成長過程において既に内包して育っており、単に知識が豊富であるだけなく、これらの課題を自分自身の問題であると認識した上で、環境負荷に配慮した「サステナブル・ライフスタイル」をごく自然に実践していることがその特徴として挙げられる。

彼らの価値観や生活行動は、今後社会の潮流となってゆく可能性が極めて高く、彼らの志向する「サステナブル・ライフスタイル」に向けた行動喚起につながる社会的な仕組みづくり、コミュニケーションなどが持続可能な社会実現のためのカギとなってゆくと考えられる。

◆ポイント1: グローバルな課題意識

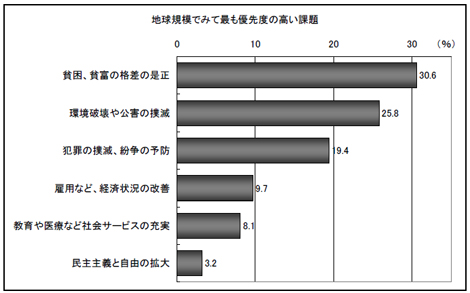

- 地球規模でみて最も優先度の高い課題は、上位から、「貧困、貧富の格差の是正」(30.6%)、「環境破壊や公害の撲滅」(25.8%)、「犯罪の撲滅、紛争の予防」(19.4%)、「雇用など、経済状態の改善」(9.7%)、「教育や医療など社会サービスの充実」(8.1%)。

◆ポイント2: 時代意識

- 祖父母が若かった時の生活に対して肯定的な側面は、上位から「家族や地域の人とのつながり/助け合い」「自然が豊か/自然と近い生活」「精神的な満足・充実」「ゆったり/のんびりした生活」「モノがないことを楽しむ/工夫する/努力する」「質素倹約」。また、定性分析からは自身の生活について、「モノがあふれた暮らし」や「行きすぎた利便性・効率性の追求」を疑問視する記述が見られ、物理的な豊かさに対する閉塞感を感じている傾向が伺える。

| 祖父母が若かった時の生活について/肯定的な側面(%) n=159 |

||

|---|---|---|

| 1位 | 家族や地域の人とのつながり/助け合い | 27.7 |

| 2位 | 自然が豊か/自然と近い生活 | 6.3 |

| 3位 | 精神的な満足・充実 | 5.7 |

| 4位 | ゆったり/のんびりした生活 | 5.0 |

| 5位 | モノがないことを楽しむ/工夫する/努力する | 4.4 |

| 質素・倹約 | 4.4 | |

◆ポイント3: 生活意識

- 現在の生活に対する満足度は、自己評価で10点満点で平均7.4点と高い。

- 理想的な生活は、上位から「楽しい(幸せな)生活」「自然環境と共存する/持続可能な生活」「好きなことができる自由な時間があること」。 「経済的余裕」と「家族/家庭」がほぼ同数で、「助け合い/協力」がこれに続いた。 ほどほどのモノとお金に囲まれ、豊かな自然環境のなかで人間的で気持ちのよい等身大の暮らしを求める姿が垣間見える。

- 最悪だと思う生活の上位5項目は、「困窮」「人とのつながりの希薄化」「不自由」「無目的・無為」「環境悪化」。 また、わずかであるが、「戦争や紛争」よりも「環境悪化」や「楽しくない生活」を最悪と懸念する人が多くなっていることから、日本の若者にとって、今や環境問題は戦争よりもリアルな脅威として受止められていることも明らかとなった。

| 理想的な生活(%) n=156 | ||

|---|---|---|

| 1位 | 楽しい(幸せな)生活 | 23.1 |

| 2位 | 自然環境と共存する/持続可能な生活 | 20.5 |

| 3位 | 好きなことができる自由な時間があること | 16.0 |

| 4位 | 経済的余裕 | 14.1 |

| 家族/家庭 | 14.1 | |

| 6位 | 助け合い/協力 | 13.5 |

| 最悪だと思う生活(%) n=154 | ||

|---|---|---|

| 1位 | 困窮 | 26.6 |

| 2位 | 人とのつながりの希薄化 | 22.7 |

| 3位 | 不自由 | 16.9 |

| 4位 | 無目的・無為 | 12.3 |

| 5位 | 環境悪化 | 10.4 |

| 楽しくない生活 | 10.4 | |

◆ポイント4: コミュニティ意識

- 地域における毎日の生活で気に入っていることの上位5項目は、「人とのつきあい」「散歩」「住環境(治安のよさ)」「自然」「便利さ」。

- 変えたいと思うことは、「コミュニティにおける交流・人間関係」(信頼関係の構築)、「コミュニ ティにおけるルールやマナーの見直し」。

- 上記の回答からは、「人とのつきあい」では、現状に対する満足度が高い一方で、変えたいという意見も多く、より深い関わりを求める意見と、積極的に関わりたくないという対照的な意見に二分される傾向が見られる。

| 地域における毎日の生活で 気に入っていること(%) n=169 | ||

|---|---|---|

| 1位 | 人とのつきあい | 22.5 |

| 2位 | 散歩 | 16.0 |

| 3位 | 住環境(治安のよさ) | 14.8 |

| 自然 | 14.8 | |

| 5位 | 便利さ | 11.8 |

| 変えたいと思うこと (%) n=169 | ||

|---|---|---|

| 1位 | コミュニティにおける交流・人間関係 | 25.4 |

| 2位 | コミュニティにおけるルールやマナーの見直し | 16.0 |

| 3位 | 不便さ | 4.1 |

◆ポイント5: 未来意識

- 10年後の日常生活のイメージについては、「現在と(あまり)変わらない」が多数を占め、「充実した個人生活」「忙しくなる」「スロー/サステナブル」が続いた。 「技術進歩」や「情報化」という回答は少なく、効率性最優先の暮らし方よりも、むしろ「スローな暮らし」や「自然との共生」をキーワードとした持続可能なライフスタイルが志向されていることが伺える。

| 10年後の毎日の生活(%) n=161 | ||

|---|---|---|

| 1位 | 現在と(あまり)変わらない | 28.6 |

| 2位 | 充実した個人生活 | 21.1 |

| 3位 | 忙しくなる | 16.1 |

| 4位 | スロー/サステナブル | 13.7 |

◆ポイント6: 持続可能なライフスタイルについての意識

- 「毎日の生活を持続可能なものにしていくために最初にすること」としては、「節電・節水」などの省エネルギー関連、「無駄なモノを買わない」など身の回りの生活習慣を見直し、できることから始めるという姿勢が感じられる。

- 持続可能なライフスタイルを志向する理由は、上位から「子どもや孫を含めた将来世代への責任」「現在の生活が贅沢すぎる」「地球のため」「自分のため」。

- モノがあふれる現在の生活に疑問を抱き、将来世代や地球の未来に対する責任感から、持続可能性を維持することを自分自身の課題として認識し、それを実現するための当然の選択肢として持続可能なライフスタイルを志向している実態が明らかになった。

| 毎日の生活を持続可能なものに していくために最初にすること(%) n=113 |

||

|---|---|---|

| 1位 | 節電・節水 | 28.3 |

| 2位 | 無駄なモノを買わない | 23.9 |

| 3位 | 環境問題への理解 | 10.6 |

| ゴミを減らす | 10.6 | |

| 持続可能なライフスタイルを 志向する理由(%) n=113 | ||

|---|---|---|

| 1位 | 子どもや孫を含む将来世代への責任 | 47.7 |

| 2位 | 現在の生活が贅沢すぎる | 21.6 |

| 地球のため | 21.6 | |

| 4位 | 自分のため | 9.0 |